Presta atención a tus pensamientos, porque se convierten en palabras.

Presta atención a tus palabras, porque se convierten en acciones.

Presta atención a tus acciones, porque se convierten en hábitos.

Presta atención a tus hábitos, porque se convierten en tu carácter.

Presta atención a tu carácter, porque se convierte en tu destino.

(Talmud)

Los humanos somos los reyes del mambo cuando se trata de razonar por conceptos, categorías y símbolos, y esto nos ha dado el poder de triunfar en la historia de la evolución, por el simple motivo (sesgado por un sospechoso conflicto de interés) de que somos los únicos capaces de contar esta historia. La historia la cuentan los vencedores o, en su ausencia, los que saben escribirla. Pero claro, una de las consecuencias que trae esta gran capacidad de nuestra especie de razonar por conceptos, categorías y símbolos, es la limitación de tener necesariamente que reducir o transformar todo en conceptos, categorías y símbolos. Sin conceptos, categorías y símbolos, nuestra máquina pensante no funciona muy bien. Lo cual no es necesariamente un problema, siempre y cuando uno no se olvide de que está trabajando con conceptos, categorías y símbolos, y se crea ingenuamente que está manejando la mismísima realidad. Ya sea para hablar de Dios o de neutrinos, conceptos, categorías y símbolos son estrictamente necesarios no solo para entender, sino, también, para comunicar a los demás lo que creemos haber entendido. Se usan estos elementos para generar modelos, y luego estos modelos se comparan con lo que observamos ahí fuera, para saber si funcionan bien o no y, sobre todo, si nos sirven para mejorar nuestra vida. Aparte de satisfacer alguna que otra inquietud existencial.

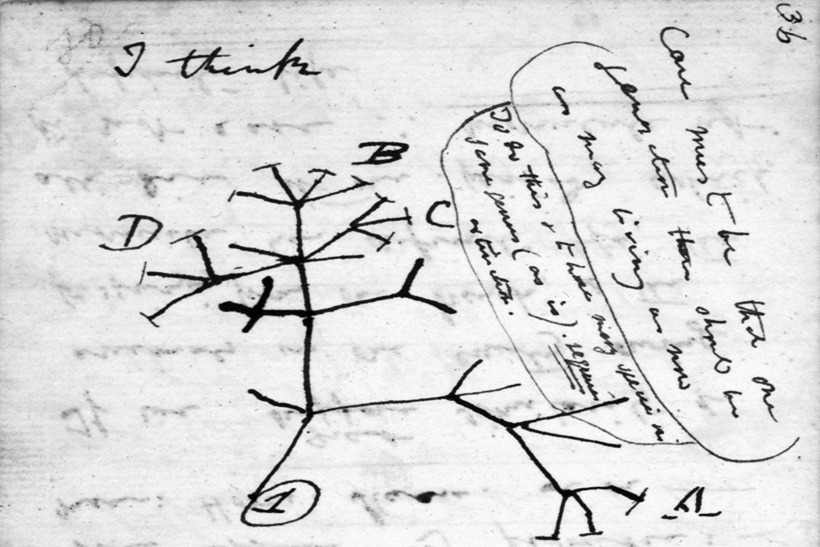

Hace un par de siglos empezamos a transformar el conocimiento en lo que hoy llamamos «ciencia», y sembramos así las bases conceptuales, categóricas y simbólicas de una parte importante de nuestra mente individual y colectiva. Y, en ciencias naturales, los iconos de esta transformación han sido, entre otros, dos Carlos. Linneo empezó a llamar las cosas por sus nombres o, mejor dicho, por los nombres que él iba decidiendo darles. Empieza así la contienda lexical de la nomenclatura binomial y de la taxonomía, las cuales pretenden poner un poco de orden en el batiburrillo de plantas y animales de este planeta, con reglas y estructuras sistemáticas que sirven para cuadricular la diversidad y sus escurridizas variantes. Poco después, Darwin empieza a encajar aquellas reglas formales en un proceso, donde los nombres y sus categorías entran en esquemas que ya no describen una foto del paisaje, sino sus cambios a lo largo de un tiempo profundo llamado evolución.

Ambos Carlos necesitaban un ladrillo, y lo encuentran en «la especie» o, más bien, lo que viene a ser su concepto. Una unidad evolutiva que al mismo tiempo delata un modelo funcional (un cierto «tipo» de organismo, para Linneo) y una unidad de cambio (para Darwin).

No cabe duda de que el concepto de especie sigue siendo todavía, después de un par de siglos, el ladrillo conceptual de nuestra visión de la diversidad, y de las interpretaciones que proporcionamos a la hora de estudiarla y gestionarla. Y esto ocurre porque, sencillamente, el concepto de especie funciona, tanto a nivel taxonómico (la nomenclatura) como sistemático (las relaciones entre los grupos) y ecológico (el papel que un organismo ocupa dentro de la red energética de un ecosistema). Pero, como toda herramienta, funciona solo a una determinada escala, generalmente bastante burda. Si uno entra en los detalles filosóficos, en las definiciones, o sencillamente sale al campo a recoger bichos, ya se topa con muchas de sus obvias limitaciones. De hecho, la verdad es que, en dos siglos y pico, todavía no disponemos de una consistente definición acerca de qué es una especie. O, mejor dicho, definiciones tenemos muchas, a lo mejor demasiadas, todas tan útiles como imperfectas, y a veces abiertamente en conflicto.

La definición más general y conocida es la que reduce la especie a una unidad reproductiva, es decir al conjunto de todos aquellos individuos que se pueden reproducir entre sí, y que no se pueden reproducir con otro conjunto. Como definición no está mal, sobre todo porque es bastante intuitiva, hasta que uno descubre que las excepciones son tantas y tan importantes que merman la utilidad de la regla, y la confianza que uno le otorga. Otras definiciones, sin embargo, dan más importancia a cierta continuidad filogenética, es decir al proceso evolutivo. Y otras se limitan a considerar parámetros estadísticos de la filogenia, a añadir la geografía y la ecología, o a considerar algún otro parámetro que, mira tú por donde, suele estar estrictamente vinculado a la labor de investigación de quien lo propone. Si eres un martillo, todo te parece un clavo, así que definiciones de especies hay tantas como científicos se han propuesto proporcionar una más completa que las de los demás. Todos han aportado al debate, y nadie ha logrado zanjarlo.

El barullo (y las discusiones animosas) que todo ello ha generado se debe, como siempre, a un error de fondo muy común en nuestra especie: confundir la herramienta con el objetivo, confundir las palabras con la realidad, confundir los conceptos con los procesos que pretenden representar. La necesidad de formalizar, de categorizar, de cuadricular es algo nuestro, de nuestro sistema cognitivo, modelos que nosotros generamos para entender, para analizar, y para comunicar. La naturaleza no sabe de eso, no lo necesita, y no le importa. Agrupamos las especies en géneros, los géneros en familias, las familias en superfamilias, y estas en órdenes y clases, y cada nivel está intercalado por niveles más sutiles. Y nos olvidamos de que este es un esquema nuestro, de nuestra mente, una representación útil, una herramienta conceptual que pretende describir la organización de la naturaleza, pero no por ello podemos pretender que la naturaleza de verdad se conforme con nuestros esquemas, rígidos, abstractos, teóricos, y continuamente cambiantes.

Recientemente, unos investigadores de Cambridge han identificado seis puntos que, tanto en la literatura científica como en la divulgativa, han generado mitos y sesgos sobre la especie y el proceso de especiación, malentendidos superficiales que hacen un flaco favor a las ciencias naturales. El primero es pensar que las especies son unidades genéticamente aisladas, cuando ya desde hace mucho tiempo hemos visto que animales y plantas muy distintos siguen manteniendo, en un ambiente natural, la posibilidad de hibridarse y de generar quimeras que, además de ser viables, tienen su propio éxito reproductivo. La segunda es creer que si un grupo ancestral genera muchas especies quiere decir que funciona bien, y que su modelo es muy exitoso. La tercera es suponer que si un grupo presenta pocas especies tiene entonces que ser muy primitivo. La cuarta es dar demasiada importancia a esta iconografía que representa la evolución con «árboles», donde cada rama es una historia totalmente separada. Sin embargo, ya desde hace muchas décadas queda bastante patente que la evolución tira mucho de hibridación, es decir, de genes que se mueven de una rama a otra. La quinta es dar por hecho que si un rasgo es importante para la evolución, tiene que presentar muchas diferencias en un amplio abanico de especies. La sexta es dar por hecho que si un rasgo es muy diferente entre especies distintas, tiene que haber sido clave para su separación evolutiva.

Los autores del artículo se esmeran con mucho detalle en desarrollar cada uno de estos puntos y, más allá de la teoría, presentan muchos casos reales, muchos ejemplos concretos, y una serie de recomendaciones para evitar caer en esta serie de malentendidos que siguen pululando en las perspectivas de la biología evolutiva. Y muchas veces la única recomendación para no transmitir una idea imprecisa o incorrecta es usar un lenguaje más apropiado, un fraseo más cuidadoso, que no sea superficial o ambiguo. Porque, según ellos, aquí el fallo es prevalentemente lingüístico: por falta de habilidad comunicadora o de paciencia, los científicos simplifican y acortan, contribuyendo, sin darse cuenta, al sesgo, al bulo o al malentendido. Porque, a su entender, cualquier biólogo, evolucionista o paleontólogo reconoce de sobra la sensatez de los seis puntos mencionados arriba.

Yo, que probablemente soy menos diplomático que ellos, hurgaría un poco más porque, en mi experiencia personal, a la hora de hablar del concepto de especie, me he topado con superficialidad y sesgos demasiadas veces. Me atrevo a decir que son casi la norma, y entonces no estoy muy seguro de que tal falta de precisión se pueda explicar siempre con una carencia de oratoria.

Puedo imaginar, de hecho, por lo menos tres casos distintos. El primero, muy fácil de entender, es que sencillamente la persona, por muy científico o divulgador que sea, no es competente. No ha indagado mucho sobre el concepto de especie, o tal vez ni siquiera trabaje con ello, se ha leído un par de libros, o literatura genérica, o se da suficientemente por enterado al haberse graduado hace años con libros de texto de las décadas anteriores. Y con esto le basta, o por lo menos es suficiente, para enseñar, escribir, sentenciar o llegar a conclusiones sobre qué es una especie y cómo funciona. En este caso, como ocurre con frecuencia en todo tipo de actividad humana, la persona no es competente pero no lo sabe, y cree serlo. Habla y decreta sobre algo que, en realidad, no conoce. Y de ahí la repetición infinita del sesgo, del vicio, que se convierte en regla. Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad.

El segundo caso es algo más malicioso, porque involucra un cierto grado de intencionalidad: el científico o el divulgador de turno simplifica excesivamente (o incluso inventa) porque, hablando en plata, hacerlo bien costaría mucho más. Más tiempo, más esfuerzo, más competencia. También en ciencia, como en cualquier otro entorno humano, resuena a menudo la fatídica frase «¡qué más da!», que arregla cualquiera chapuza, y justifica cualquiera decisión. Es decir: ya que explicarle a un estudiante o al público cómo están las cosas sería demasiado complicado y no le va a cambiar la vida, redondeamos un poco y lo damos por hecho. Y redondeando redondeando pasamos de un Ecce Homo a una caricatura grotesca, que trasforma la ciencia en entretenimiento mundano.

El tercer caso es aún más maligno: la simplificación excesiva y simplona se lleva a cabo con alevosía, porque, sencillamente, es lo que la gente quiere escuchar, lo que refuerza sus supuestos conocimientos y que, por ende, vende más. Puede sonar raro asociar ciertas dinámicas mezquinas a la ciencia, pero considerando que hoy en día la investigación es un negocio como otro cualquiera, no hay que tomárselo a la ligera. Si necesitas público, financiaciones o clientes, tendrás que proporcionar al mercado lo que el mercado quiere.

A bote pronto, ninguna de estas tres posibilidades es noble. Y, por supuesto, las tres posibilidades no son excluyentes. Al revés, maridan muy bien: si hacerlo más fácil requiere menos conocimientos y vende más, pues ¡a por ello! Son todo beneficios, menos para la ciencia y el conocimiento que, como ocurre a menudo, se quedan entre bambalinas, fuera del alcance de los aplausos.

En realidad hay un cuarto caso posible: que un investigador, aun siendo un especialista muy documentado en la materia, promueva aquellas visiones (aparentemente sesgadas) porque, por sus propias razones, lógicas y argumentadas, está convencido de que son ciertas o sensatas. En este caso, poco hay que decir, el debate y el desacuerdo son el motor del saber, y bienvenida sea la discrepancia. Pero, en mi experiencia personal, esta última posibilidad no es, digamos, muy frecuente, y desde luego no es la que ha generado la necesidad de escribir un artículo para denunciar un exceso de superficialidad en el sector.

Ahora bien, en este caso estamos hablando del concepto de especie, pero está claro que el mismo tipo de análisis y las mismas categorías seguro que las podemos aplicar a todo el espectro del conocimiento humano, ya sea humanístico, político, administrativo o económico. Pero no está mal recordar que lo mismo pasa también en los ambientes científicos y académicos, que demasiadas veces se presentan como sectores más puros y distinguidos, a raíz de la supuesta aura motivacional que suele honrar los campos del saber.

Hay que decir que los debates sobre el concepto de especie se dan más trabajando en zoología, con animales, porque en botánica o en microbiología la situación es tan complicada que a nadie se le ocurriría poner límites tan firmes o abanderar conclusiones tajantes sobre qué es y qué no es una especie. Y, hablando de animales, un caso desde luego excepcional en este sentido lo encontramos en paleontología humana y antropología, campos donde el concepto de especie está batuqueado, además, por una serie de factores que añaden aspectos sociales, éticos, o propagandísticos. Los homínidos son un grupo zoológico con un abanico de especies muy pobre, lo cual limita bastante la posibilidad de comparación. Sin considerar que, en paleontología, para hablar de diversidad hay que tirar de fragmentos de huesos, que poco pueden decir sobre el nivel taxonómico de un organismo. Además, en paleontología humana, determinar o nombrar una especie es a menudo una cuestión de prestigio, cuando no incluso de dinero o de éxito académico. El hecho de que muchos antropólogos no tengan ni siquiera una formación en zoología o biología evolutiva tampoco ayuda. Con estas premisas, no es de extrañar que en paleoantropología las perspectivas cambien cada dos por tres, tanto a nivel de taxonomía (los nombres que aparecen y desaparecen en los muchos árboles filogenéticos que se ven en museos y publicaciones) como a nivel de teorías globales. Hasta los años ochenta del siglo pasado, por ejemplo, era común la teoría multiregional, que interpretaba la evolución humana como un proceso gradual que implicaba a todas las poblaciones del planeta, que se iban moldeando poco a poco desde una forma más primitiva hacia una más evolucionada. Luego, desde los noventa, empezó a triunfar su opuesto, la teoría del reemplazo: nuevas especies evolucionan, generalmente en África, y van a suplantar a las otras, más primitivas, en los otros continentes. En las décadas siguientes, ser multiregionalista quería decir ser carca y viejuno, incluso conservador e intolerante, mientras que apoyar la teoría del reemplazo era guay e innovador. Luego las cosas se empezaron a embarrar más, se generó un cierto cotilleo sobre la posibilidad de hibridación, y se sacó mucho partido (portadas, artículos, libros, financiaciones, sensacionalismo, etc.) a una visión intermedia, donde las especies se sustituyen la una a la otra, pero no antes de haberse acoplado al menos un poco con los foráneos. Hoy en día, ser hibridista es trendy, reconocer el cruce es pro, y los popes del sector invitan a subir al carro de la nueva perspectiva que, dicho sea de paso, es más tolerante con la diversidad y menos tajante con las diferencias. Ahora bien, muchas de estas peleas y de estas posiciones inflexibles probablemente sobraban, porque cualquier primatólogo sabe de sobra desde hace medio siglo que simios y monos del mismo género (o incluso de géneros distintos) pueden hibridarse y suelen hacerlo, así que no hay razón para pensar que la especie humana pueda haber sido la única excepción. Tal vez, podríamos habernos ahorrado decenas de años de desacuerdos en paleontología humana sencillamente estudiando un poco mejor la biología y la taxonomía de los otros primates o, en todo caso, habiendo previamente preguntado a un zoólogo.

La exaltación del cruce, desde luego, no merma en absoluto el concepto de especie, que sigue siendo una herramienta extremadamente útil (y necesaria) en biología evolutiva. Las herramientas son herramientas, ni buenas ni malas. Su uso, desde luego, puede ser bueno o malo, o como mínimo útil o dañino. No está mal creer en las cosas que no se pueden ver, ya sea Dios, los neutrinos o las especies, siempre y cuando esto sea realmente ventajoso, y mejore nuestras vidas. Ahora bien, tampoco hay que asumir verdades solo porque alguien nos pida (o exija) creérnoslas, o porque nos las venda como tales. Y el hábito tal vez más saludable, en este sentido, puede que sea empezar por seleccionar las palabras adecuadas, las frases adecuadas. El lenguaje es un arma increíblemente poderosa y, si se emplea con superficialidad, incompetencia o picardía, puede llegar a transformar una pequeña herida en una lesión profunda. La alternativa, es decir, adoptar una actitud comprometida, competente y sincera, es mucho más difícil, pero es la que transforma el saber en bienestar. Y, de paso, ¡es muchísimo más apasionante!

***

La publicación mencionada en este artículo es: Walker J.M., et al. (2024). Common misconceptions of speciation. Evolutionary Journal of the Linnean Society, 3, kzae029. Agradezco a Luis Alberto Rodríguez Pertierra y a los compañeros del Journal Club del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid haber presentado y discutido este artículo en su encuentro semanal. Hace muchos años publiqué yo mismo uno que presentaba una perspectiva muy parecida, aunque más orientada a la paleontología humana: Bruner E. (2013). The species concept as a cognitive tool for biological anthropology. American Journal of Primatology, 75, 10-15. Os invito también a ojear este vídeo del festival Jot Down Ciencia 2024, donde hablo de las delicadas relaciones entre antropólogos y taxonomía. Finalmente, tengo una vez más que agradecer a Carmen, que como siempre revisa todo lo que escribo aportando no solamente su increíble conocimiento lingüístico, sino además aliñando mis letras, a veces demasiado directas, con su mirada sensible y mucho más considerada.

Interesantes reflexiones. Mais… he recordado un par de «máximas» bastante adhócicas:

– «Ley de Harvard: En condiciones rigurosamente controladas de presión, temperatura, humedad y otras variables, los organismos actúan como les sale de las narices».

– «Regla de Muir: Si tratamos de aislar algo, lo encontraremos inextricablemente asociado a todo lo que existe en el universo».