Una de las más luminosas distorsiones de la novela española del siglo XX es que una de sus más brillantes piezas, Locos, de Felipe Alfau, no solo ni siquiera es una novela sino que tampoco está escrita en español. Que una de nuestras obras maestras esté escrita en inglés y se disfrace de libro de cuentos tejidos para conformar una novela («This… novel is written in short stories», así empieza la cosa) siempre me ha parecido prueba infalible de que la gran literatura es el reino de las excepciones. Y pocas personalidades tan excepcionales como el autor de Locos, que he releído después de mucho tiempo temiendo que no se mantuviera el resplandor que recordaba haber encontrado en sus páginas y por fortuna ha vuelto a cegarme.

La excepcionalidad de la obra no se nos presenta sola: se acompaña de la de su autor, de la de su publicación, de la de su redescubrimiento —es decir, de la de su vida pública. De manera que a su calidad, a su fuerza, a su personalidad, las ensalzan y aumentan las muy incomparables circunstancias que rodearon la obra desde su composición a su rescate. Alfau, emigrado a los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, escribió las historias que componen Locos, y con las que pretendía hacer un retrato de la España que había dejado atrás, por puro aburrimiento, sin afán de convertirse en escritor profesional. A él lo que le interesaban era la música y el folklore, de hecho ejerció como crítico musical en el diario La Prensa, uno de los que por entonces se publicaba en español en el Nueva York en el que se instaló, y reunió viejos cuentos de la tradición oral española en el volumen Old Tales from Spain, publicado por Doubleday en 1929 (y traducido por Carmen Martín Gaite en 1991). Claramente influido por Niebla de Unamuno, por El novelista de Ramón Gómez de la Serna, por alguna de las metaficciones de Azorín, sin descartar la vecindad de algunos de los humoristas de los años veinte como Jardiel o López Rubio, narradores libérrimos que jugaban sin dramatismo con las ficciones, Alfau compone un abanico de historias en las que abundan los pillos, los pícaros, los personajes irreales con conciencia de tal cuya aspiración mayor es convertirse en reales y escapar de las zarpas de sus creadores, de personajes reales que venderían su alma al diablo a cambio de que algún escritor los convirtiera en entes de ficción.

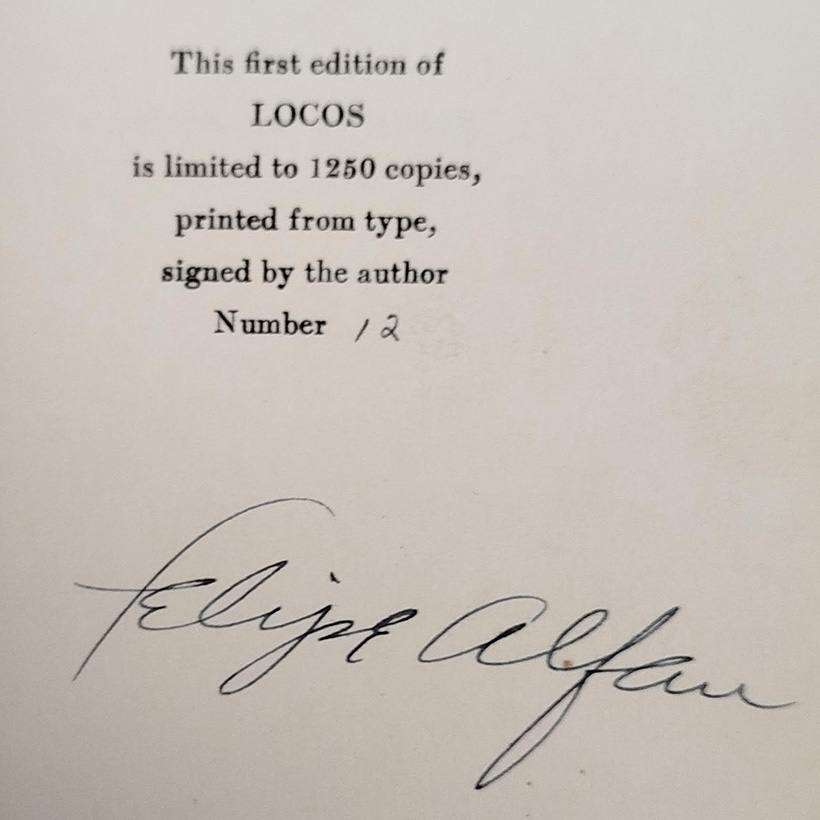

Cuando la tuvo terminada, bien ensambladas las distintas historias, probó a publicarla cosechando un buen número de cartas en las que lamentaban informarle de que… Se tuvo que costear la edición de mil doscientos cincuenta ejemplares numerados y enviarla a periódicos y críticos. Curiosamente en la solapa de la edición original se decía que todo acontecía en un café de Madrid y se relacionaba la novela con el Limbo de Huxley. En la sobrecubierta se leía: «Un autor a merced de sus personajes». No le hicieron el menor caso en parte alguna salvo en The Nation, donde una jovencísima Mary McCarthy calificaba la obra de «witty, fantastic novel of modern Spain, a novel of forms and surfaces demanding comparison not with literatura but with art». La relacionaba, más que con otros libros, con la tradición barroca de la arquitectura y más íntimamente la ligaba a la pintura del movimiento surrealista. Los personajes le merecían la consideración de oscuros, grotescos, extravagantes, porque las leyes que gobernaban el mundo en el que se movían, y cuyo centro era el Café de los Locos, en Toledo, no en Madrid, eran las leyes del sueño, lo que colaboraba a que el resultado fuera a la vez extraño y maravillado, delicado, divertido y trágico.

Quizá Alfau confiaba en que antes o después alguien en España se diera por enterado de la publicación de su novela y se animara a traducirla y editarla —no era el primer autor español en escribir en inglés, no hacía una década que Salvador de Madariaga había escrito su mejor ficción, La jirafa sagrada, en inglés y había conocido una inminente traducción al español. Pero estalló la guerra y la realidad abolió las ganas de hacer juegos con la ficción. Tuvieron que pasar décadas para que un editor independiente, el de Dalkey Archive, encontrase en una librería de lance un ejemplar de Locos que guardaba dentro la reseña que le dedicó McCarthy. Atraído por esta adquirió el ejemplar y quedó subyugado por la prosa melódica y los personajes descacharrados y geniales que poblaban aquellas páginas, un poeta que se convierte en el mejor lector de huellas dactilares del mundo, una muchacha de ficción a la que le gusta quedar con hombres reales, enamorarlos y desaparecer, etcétera. Inició la búsqueda del autor y supo que era un anciano que vivía en Hell’s Kitchen, en Manhattan, olvidado del mundo y sin ganas de que el mundo se acordase de él. Le preguntó si no había escrito nada más. El anciano respondió que tenía otra novela pero que solo se la daría si reeditaba la primera. El editor quiso convencerle de que el orden de edición debía ser el contrario, había que sacar primero la novela nueva y aprovechando la fuerza de la novedad reeditar la primera. No hubo modo de convencerle. No se fiaba lo más mínimo. O reeditaba Locos y a cambio él le daba Chromos, o nada. Y así fue como Locos se reeditó. Y luego salió Chromos, que quedó finalista del Premio Nacional de Literatura en los Estados Unidos. Y por fin en España alguien, Pere Gimferrer, logró que se tradujesen ambas novelas y se publicasen, en Seix Barral, sin que nuestro mercado se conmoviese lo más mínimo ni nuestra prensa cultural se diese por aludida, como mucho atraía el personaje, un anciano que de repente se nos presentaba con la más juvenil y radiante de las prosas, con una ligereza e intrepidez insobornables. Para entonces el anciano ya no quería saber nada de nadie, apenas concedió alguna entrevista desde el asilo en el que pasó sus últimos años.

Locos comienza precisamente dando indicaciones al lector de que puede leer su libro a su antojo, bien en el orden preciso que se le ha impuesto, bien saltando de una historia a otra como quiera sin que el resultado de la experiencia pueda variar mucho. El autor reconoce que no es enteramente responsable del resultado: ha sido dominado por sus personajes que más bien lo han creado a él y da fe, pero se le adivina la sonrisa de tahúr, de que es cierto lo que muchos novelistas anteriores confiesan de que una vez que alguien se pone a desarrollar una historia muchos personajes se liberan por su cuenta exigiendo al narrador aventuras que este no tenía previsto abordar. «Desde hace tiempo he notado, y cada vez más nítidamente, la tendencia que tienen algunos personajes a independizarse de quien los crea, rebelarse contra la voluntad y exigencia del narrador, jugando con él para arrastrarlo por caminos inusitados y grotescos que pertenecen enteramente a los personajes y son exactamente lo contrario de lo que el narrador había previsto. Esa tendencia es tan notable en mis personajes que hace engorrosa mi tarea ocasionándome muchos problemas», escribe. Uno de ellos dice: «Los personajes tienen visiones de la vida real… sueñan la realidad y luego se pierden». Y Alfau añade: el que se pierde es el autor.

De ahí que la fiesta empiece con un personaje real que para que se vea lo que pesa la realidad en el libro de Alfau atiende al nombre de Fulano y se caracteriza por ser el menos importante de los hombres. Nadie lo ve, nadie lo atiende, si se está en una reunión de cinco personas y llega un sexto, este estrechará la mano de cuatro de los reunidos y se olvidará de darle la mano a Fulano. Si Fulano llega a un acuerdo con alguien para comprarle lo que sea, al ir a recogerlo y pagarlo ese alguien habrá olvidado el acuerdo y le dirá a Fulano que lo que habían apalabrado no puede cumplirse porque ya ha vendido el objeto que comprometió. Así que Fulano está harto de una realidad para la que no es nadie y pide, en el Café de los Locos, lugar de reunión de personajes literarios en busca de autor que los ponga a danzar para buscarse la vida ellos una vez que lo deslicen a una ficción, que alguien le haga el favor de convertirlo en personaje literario. Nos sitúa así Alfau desde el comienzo de su novela en un espacio en el que, aunque tenga su correlato real, no deja de presentarse como un simulacro, un espejismo, una zona donde todo es posible, de manera que no extraña a ningún lector que se produzcan hechos radiantemente inverosímiles pero perfectamente justificados por la lógica, como una convención de policías celebrada en Madrid que coincide con una convención de cacos atraídos por el hecho de que Madrid se ha quedado sin luz y se ha puesto francamente fácil delinquir a pesar de que la ciudad está llena de policías, dado que todos ellos están demasiado atareados en reuniones burocráticas y planes de futuro, y no tienen tiempo de enterarse de que mientras ellos se reúnen, los cacos saquean la ciudad, hasta que roban la cartera del mismísimo prefecto de la policía. O el caso de una mujer que padece necrofilia y, naturalmente, solo puede empezar a amar a los maridos con los que se casa una vez que se han muerto, O el de un poeta que como tal poeta es una eminente nulidad pero, por una serie de dichosos azares, se convierte en el mejor lector de huellas dactilares del mundo. O el de un niño criado en China por una secta de monjes barbudos y fumadores que, aunque es protagonista de uno de los relatos con el nombre de Juan Chinelato, ya está presente en las primeras páginas en forma de figurita de porcelana china que algún día se convertirá en personaje literario. Todo como se ve es un juego de transformismo, humor y libertad. Cosa que se aprecia también en la facilidad de los personajes para, actores en rebeldía, cambiar de personalidad a su antojo de manera que quien primero se nos presenta como mujer fatal, luego es monja y luego está casada con un mafia que lleva el gran negocio de la mendicidad en Madrid. La mutabilidad de los personajes le da la razón al autor cuando se queja de lo incontrolables que se vuelven en cuando los echa a andar sobre la página.

Mary McCarthy, en el epílogo que escribió para la reedición de la obra, dice que la novela de Alfau de alguna forma avisaba grandes piezas del posmodernismo como Pálido fuego, Italo Calvino o incluso Borges. Puede ser, no sé. Donde sí acierta sin ocasión para la duda McCarthy es en la página en la que dice que, en el fondo, Alfau lo que se propuso fue retratar un país absurdo, mezcolanza de mendigos, chulos, policías, monjas, ladrones, curas, asesinos y artistas del timo. Es decir, un país inverosímil y real del que lo mejor que podía hacer uno era alejarse como se alejó Alfau, para convertirlo en un carnaval delicioso, exagerado y memorable.

Muy interesante y enriquecedor artículo, en la línea que Juan Bonilla suele proponer, esto es rescatar joyas sepultadas por el olvido, la mala suerte y la ignorancia.