Oliver Sacks insistía en que «las ideas surgen, se plasman, en el acto de escribir», que consideraba «una forma especial e indispensable» de hablar consigo mismo. Por muy inusual que fuera, el querido neurólogo no fue el único científico que recurrió a otras formas de expresión creativa como fuerza clarificadora de la investigación científica. El histólogo español, antiguo culturista, pionero del selfie y premio Nobel Santiago Ramón y Cajal (1 de mayo de 1852-17 de octubre de 1934), ampliamente considerado el padre fundador de la neurociencia moderna, utilizaba el dibujo del mismo modo que el Dr. Sacks utilizaba la escritura: como una forma vital de pensar en voz alta, de dar forma a las ideas, de elaborar argumentos y dar cuerpo a las teorías en torno a la estructura básica de las observaciones.

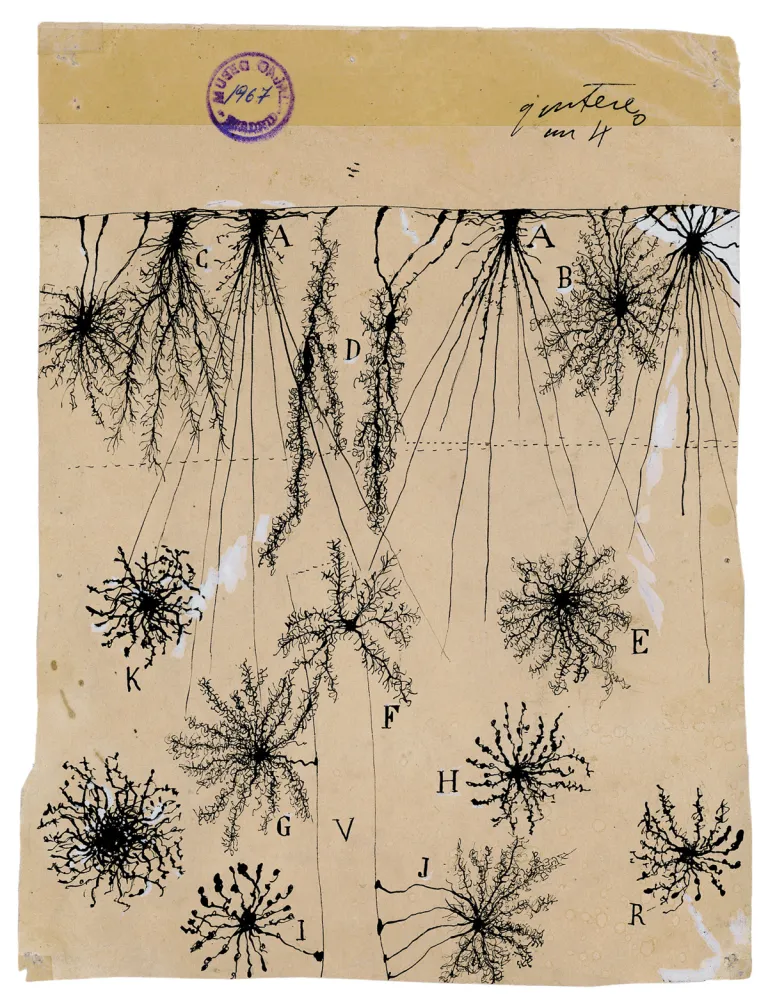

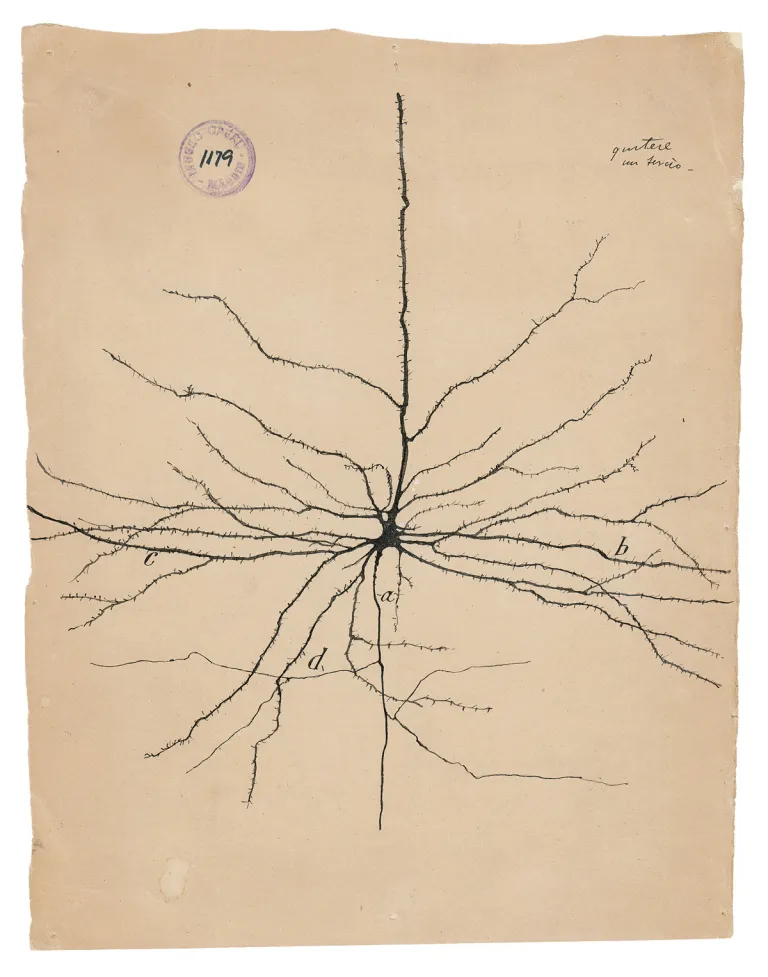

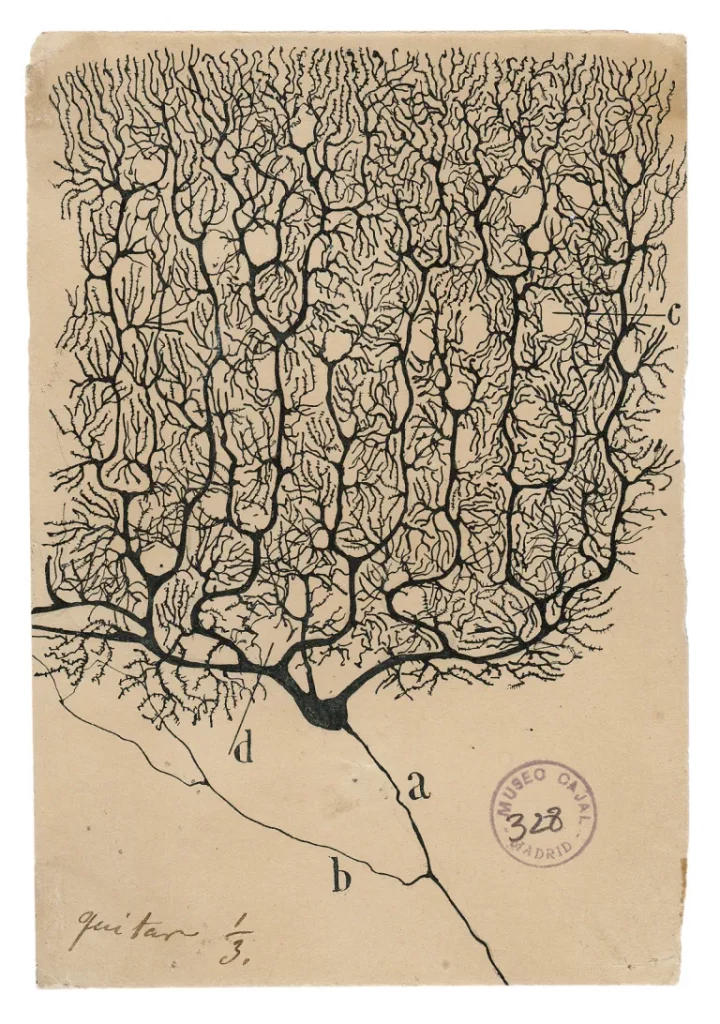

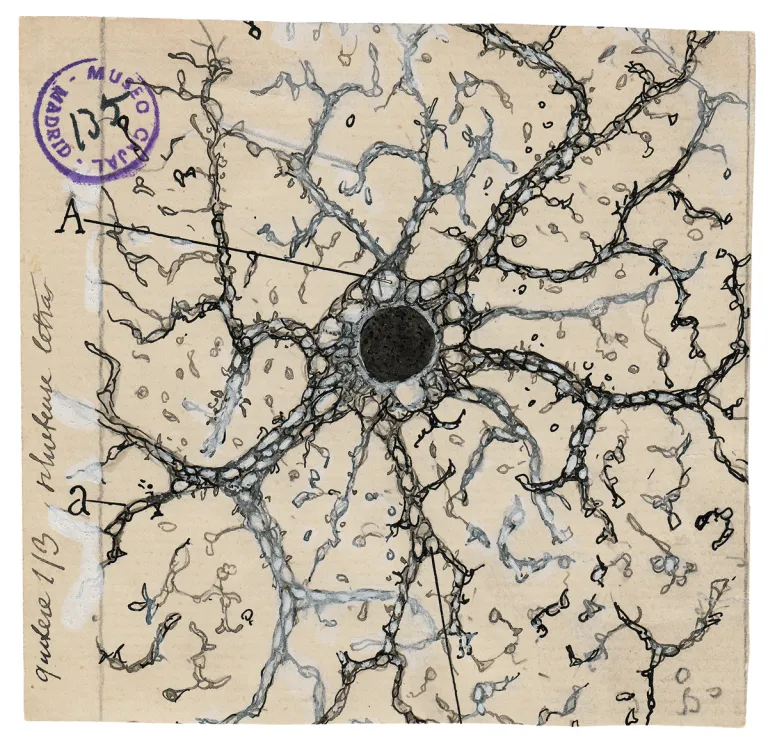

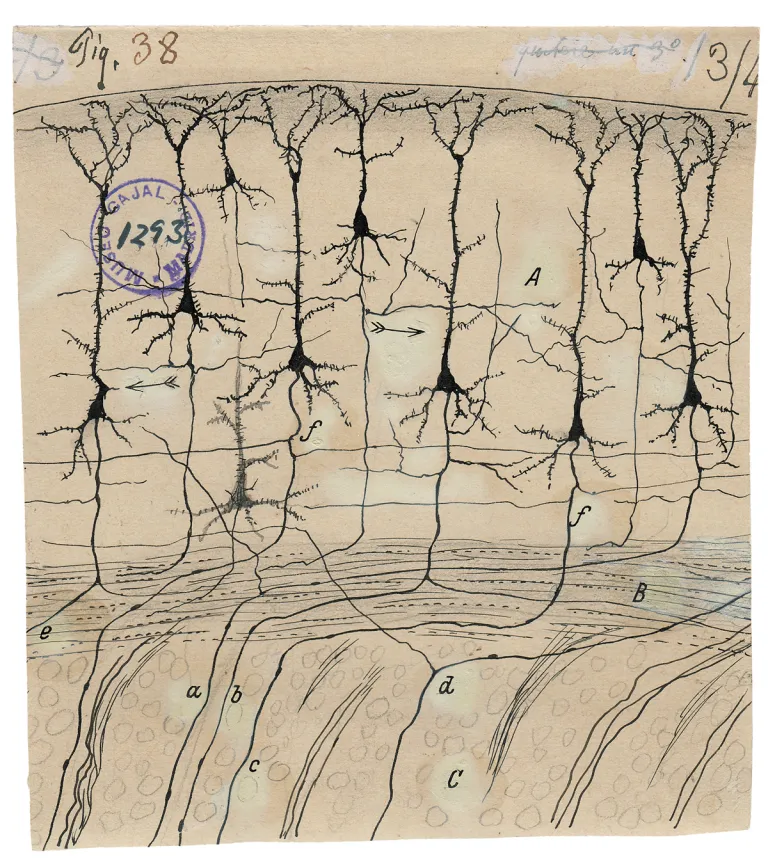

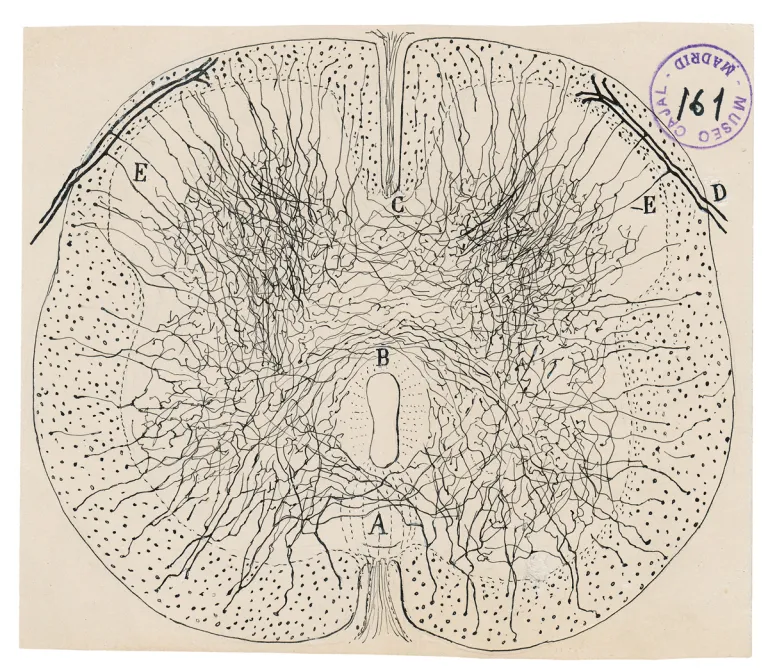

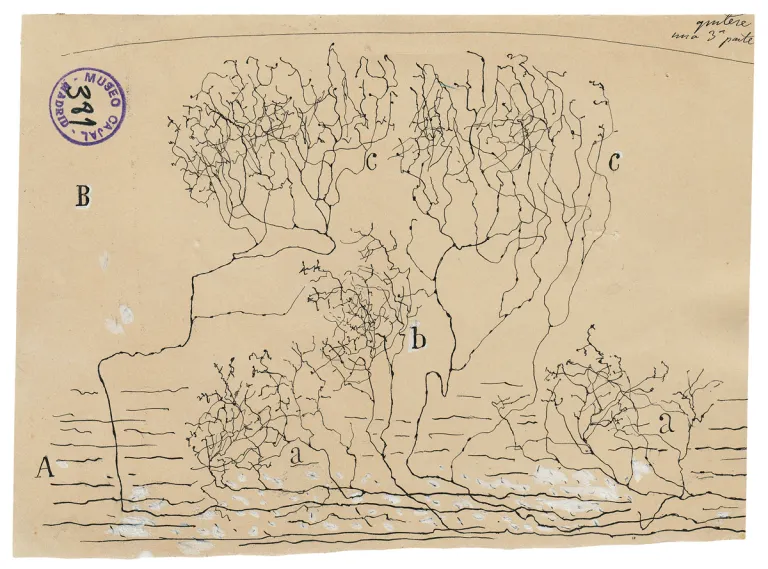

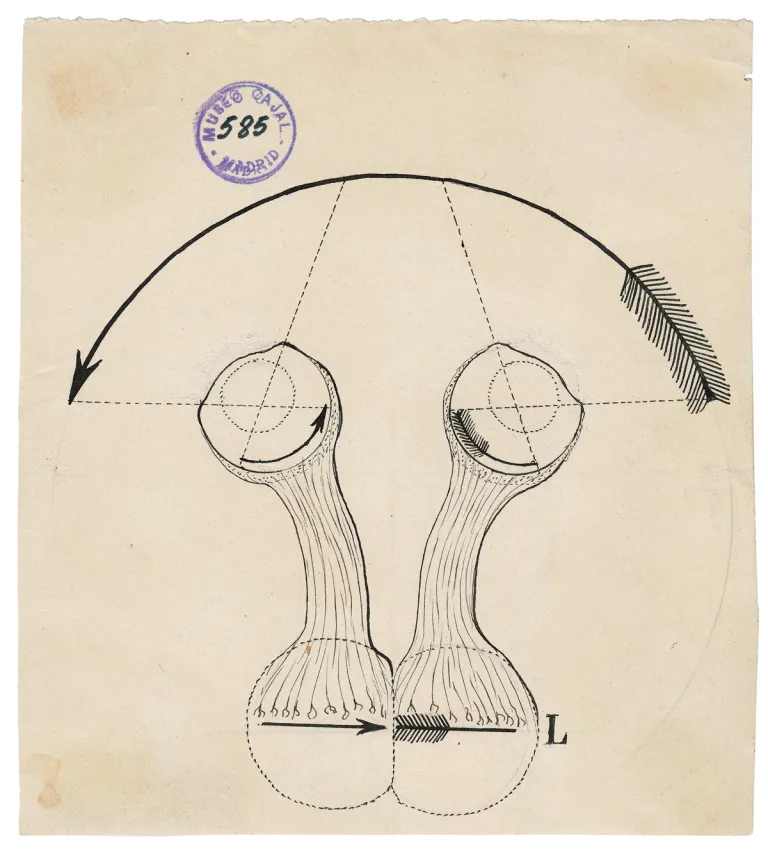

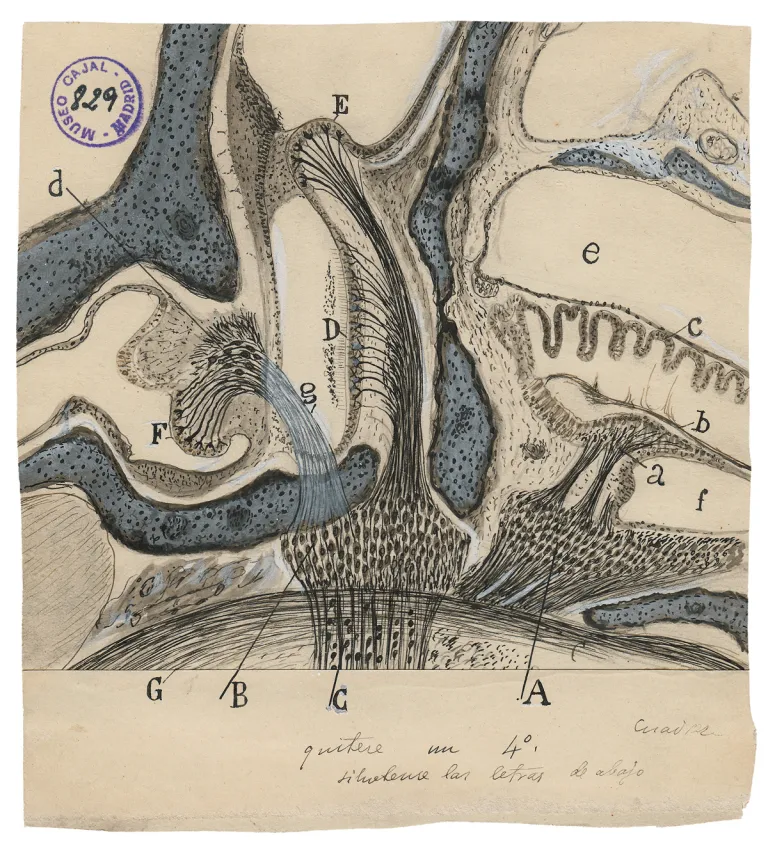

Cajal — que, dada la magnitud de sus contribuciones, debería ser un nombre tan conocido como Darwin y Pasteur— creó cientos de dibujos exquisitos y excepcionalmente hábiles para ilustrar sus trabajos científicos. En ellos, expuso la arquitectura básica del sistema nervioso y abordó la gran pregunta sin respuesta de su época: ¿Cómo viajan los impulsos nerviosos entre células separadas o cuál es la base neurológica de los reflejos? El arte se convirtió en el espacio de experimentación para probar sus teorías, que a su vez se convirtieron en una pieza central de la ciencia moderna.

Los mejores de sus dibujos, desde los más icónicos hasta los inéditos, se recogieron en 2017 en Beautiful Brain: The Drawings of Santiago Ramón y Cajal — ilustraciones asombrosamente detalladas y hábiles, algunas recuerdan a los dibujos de cometas del siglo XVII de Johannes Hevelius y otras a los diagramas arbóreos de los manuscritos medievales—.

Cajal se sintió atraído por el arte desde una edad temprana, hasta un punto de compulsión — de niño, era frecuentemente poseído por lo que él llamaba «manías» de dibujar todo lo que veía, e incluso dibujaba sus sueños—. A los dieciséis años, se enamoró de la fotografía, en particular del proceso fotográfico que Louis Daguerre había inventado tres décadas antes, y aprendió por sí mismo a tomar, revelar e imprimir daguerrotipos. Un siglo y medio antes del selfie, realizó durante toda su vida una serie de autorretratos fotográficos notablemente artísticos.

Pero al padre de Cajal, médico, no le entusiasmaban los afanes artísticos de su hijo y esperaba que el muchacho siguiera en cambio sus propios pasos. En un intento de dirigir suavemente su rumbo lejos del arte y hacia la ciencia, convenció al joven Santiago para que le ayudara a enseñar anatomía en la facultad de medicina local. El plan fue a la vez un éxito y un fracaso: amplificó la pasión de Cajal por el arte, pero también le despertó un vivo interés por la ciencia. Al igual que Leonardo, que hizo porosa la membrana entre el arte y la ciencia y que fue un anatomista clarividente, Cajal quedó cautivado por los misterios del cuerpo humano y utilizó sus escasos ahorros para construir un laboratorio casero donde poder dedicarse a la histología — el estudio de los tejidos corporales a través de un microscopio— .

Tanto en alcance como en promesa, la histología se situaba a medio camino entre la anatomía, que había sido un pilar de la medicina durante siglos, y la microbiología, que Pasteur había convertido en el campo de investigación del momento. Esta disciplina poco conocida estaba en sus primeras etapas, su crecimiento solo se había acelerado recientemente gracias a las innovaciones en tecnología óptica en la década de 1830, pero Cajal la veía llena de posibilidades. Más tarde escribiría en su poética autobiografía, Recuerdos de mi vida:

Sin embargo, movido por mis tendencias, y sobre todo por motivos de índole económica, escogí al fin la discreta senda histológica, la de los goces tranquilos. Sabía bien que por angosta jamás podría recorrerla en carroza; pero me sentiría dichoso contemplando en mi rincón olvidado el espectáculo cautivador de la vida íntima, y escuchando embelesado, desde el ocular del microscopio, los rumores de la bulliciosa colmena que todos llevamos dentro.

Desde este lugar privilegiado en el ocular del microscopio, Cajal, quien siempre se consideró «un tipo visual», vislumbró por primera vez el potencial de fusionar la ciencia con el arte para avanzar en el descubrimiento. En la Universidad de Barcelona, conoció el método de Golgi —una técnica pionera del médico italiano Camillo Golgi, que utilizaba dicromato de potasio y nitrato de plata para teñir las neuronas de negro. Funcionaba maravillosamente, aunque de manera impredecible —no había control sobre cuáles neuronas serían teñidas y cuáles no, lo que hacía que los resultados fueran desiguales y poco fiables—.

Cajal trabajó incansablemente para perfeccionar la técnica hasta que su fiabilidad científica fue tan espectacular como su esplendor estético — un logro que consiguió en 1888, el cual consideró su «año de fortuna», su propio annus mirabilis pre-einsteiniano—. En un pasaje que recuerda espléndidos textos de Alan Lightman sobre las conexiones creativas entre los avances científicos y artísticos, Cajal escribiría más tarde:

La nueva verdad, laboriosamente buscada y tan esquiva durante dos años de vanos esfuerzos, surgió de repente en mi mente como una revelación… Al darme cuenta de que había descubierto un rico campo, procedí a aprovecharlo, dedicándome a trabajar, ya no solo con seriedad, sino con furia.

Presa de esa furia, trabajó quince horas diarias y en un solo año publicó catorce artículos científicos sobre el sistema nervioso, que en aquella época era una enigmática terra incognita.

Pero incluso a pesar de sus descubrimientos científicos más revolucionarios, Cajal seguía siendo, en esencia, un hombre del Renacimiento. Sus libros incluían un tratado sobre la tecnología y el arte de la fotografía en color, un compendio de aforismos al estilo de Oscar Wilde, un libro de consejos para jóvenes científicos al estilo de Rilke y una colección de cuentos de ciencia ficción. Dividió deliberadamente su autobiografía en dos partes, una explorando sus pasiones artísticas y la otra su carrera científica.

Había un aspecto casi temerario en la elección de Cajal de estudiar el cerebro, el Everest a menudo controvertido e infinitamente desafiante de la ciencia a finales del siglo XIX. Cayeron cadáveres por el camino mientras algunos de los científicos más ambiciosos del mundo intentaban desvelar su misterioso funcionamiento interno. En uno de los ensayos del libro, la comisaria Lyndel King y el editor Eric Himmel consideran el enfoque visionario que elevó a Cajal por encima del resto:

En el mejor de los casos, un corte de cerebro visto a través de un microscopio es notoriamente difícil de interpretar. Tomando prestada una de las metáforas favoritas de Cajal, imagine que entra en un bosque con cien mil millones de árboles armado solo con un cuaderno de bocetos, observa cada día trozos borrosos de unos pocos de esos árboles enredados entre sí y, tras unos años así, intenta escribir una guía de campo ilustrada del bosque. No llegará a ninguna parte si se limita a dibujar lo que ve cada día; tendrá que elaborar un inventario mental de reglas para el bosque, y luego intentar escrupulosamente encajar lo que ve en ese marco, o ser lo suficientemente flexible para permitir que lo que ve reconfigure su acervo de ideas.

Una generación antes, el gran crítico de arte victoriano John Ruskin había argumentado que dibujar cultiva el arte de la observación y ayuda a ver el mundo con mayor claridad. Cajal trasladó este ethos a su trabajo científico, utilizando sus ilustraciones — que prefería hacer a mano alzada, en lugar de calcar imágenes proyectadas desde un microscopio — para deducir el entramado del funcionamiento del cerebro. Más tarde escribiría:

Cuanto más, que la representación gráfica de lo observado garantiza la exactitud de la observación misma y constituye un precedente de inapreciable valor para quien pretenda confirmar nuestras aseveraciones.

Pero Cajal también se preocupaba profundamente por la calidad estética del arte en sí: se esmeraba en su caligrafía y, al principio de su carrera, reunió sus escasos recursos para pagar una impresión de alta calidad.

King y Himmel consideran el papel integral del arte de Cajal en su legado final como científico:

Al igual que con las teorías de Einstein, los que no somos científicos hemos tardado muchas décadas en ponernos al día con el cerebro de Cajal. No fue hasta 1946, doce años después de la muerte de Cajal, cuando el primer ordenador electrónico cobró vida, insinuando que podría construirse una máquina que se comportara como un cerebro. Puede que ese día esté (infinitamente) lejos, pero desde entonces, los conceptos que Cajal descubrió, explicó e ilustró se han colado en la tecnología, la economía, los mitos populares, los dilemas morales, los debates filosóficos y el arte y la literatura del mundo. Desde Cajal, hemos visto cada vez más pruebas de que la idea de que el cerebro es tan vasto y misterioso como el universo – durante siglos un tropo para poetas – puede contener algo de verdad literal. Cuando hoy contemplamos sus dibujos, no vemos diagramas ni argumentos, sino las primeras imágenes claras de esa frontera remota, dibujadas por el hombre que más se adentró en sus interminables confines.

Puedes consultar los 2.657 dibujos del legado Cajal aquí.

Pingback: Jot Down News #16 2024 - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Santiago Ramón y Cajal: Padre de la Neurociencia – EN TIEMPOS PARA PENSAR