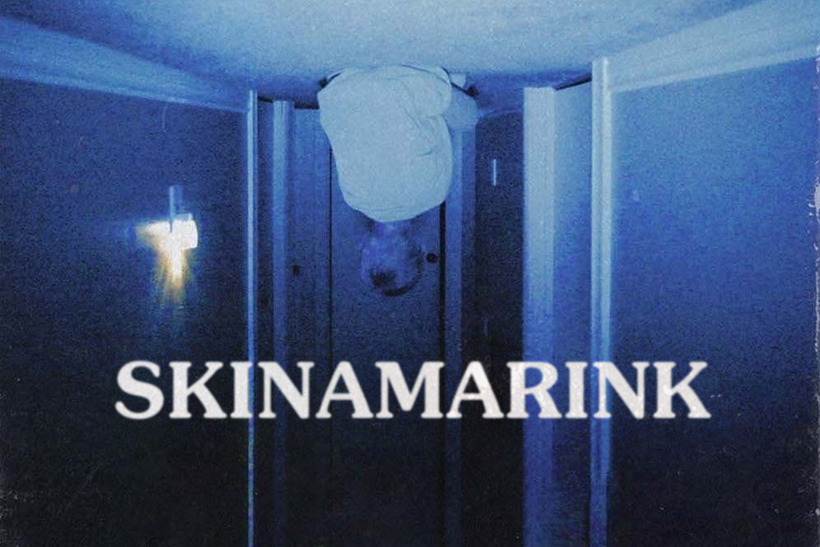

Es probable que el lector más cinéfilo y atento al runrún de las redes se haya topado en las últimas semanas con un curioso fenómeno: una ristra interminable de elogios hacia un film canadiense de terror, ignoto e independiente, llamado Skinamarink y dirigido por Kyle Edward Ball. O la extraña película que la revista Rolling Stone calificó como «horror silencioso en su máxima expresión» y Empire Magazine como «un test de Rorschach inquietante, con un final aterrador que se asentará en la boca de tu estómago como una piedra». Aquella cinta que varios usuarios de las redes sociales definieron como lo más espeluznante que habían visto nunca.

También es posible que el lector se haya animado a sentarse ante Skinamarink azuzado por la locomotora del hype y por tantas voces recomendando vestir pañales para enfrentarse al largometraje más angustioso de los últimos años y bla, bla, bla, BLEH. Y, finalmente, es muy factible que ese lector haya acabado sufriendo una embolia cerebral como consecuencia del putísimo coñazo insoportable que es Skinamarink, un ejemplo de cine insufrible. Porque el éxito de esta película indie ultrabarata no se debe a que se trate de una obra maestra del terror, sino a que se ha presentado en el lugar correcto y en el momento más adecuado para convertirse en un fenómeno social inesperado. Algo que ha ocurrido de pura chiripa, de manera totalmente casual y, lo más fascinante, como consecuencia de una serie de catastróficas desdichas.

Skinamarink dinky dink

La razón de la repentina fama de Skinamarink tiene bastante tela, pero antes de enredarnos en desgranar la viralidad del producto vamos a echarle un ojo a la película en sí. La sinopsis del film reza «Dos niños se despiertan en medio de la noche para descubrir que su padre (la única persona a cargo de ellos) ha desaparecido. Y que todas las puertas y ventanas de su casa se han evaporado».

Sobre el papel, se trata de una idea cojonuda, un concepto que de entrada ya produce verdaderos escalofríos. Pero en la pantalla, Skinamarink está repleta de problemas y obstáculos. Comenzando por el hecho de que, durante su arranque, todo aquel espectador que no haya leído previamente la citada sinopsis no entenderá, por culpa de lo críptico de sus imágenes, qué coño se supone que está pasando. Y es que Skinamarink es una producción bastante experimental, muy especialita con la puesta en escena: el noventa por ciento de su metraje, presentado bajo una textura analógica de VHS, está compuesto por planos de paredes, esquinas, techos, alfombras, televisores emitiendo dibujos animados turbios o juguetes desparramados por el piso. Encuadres alejados de los personajes, donde la mayor parte del tiempo no se muestra acción alguna.

El relato está protagonizado por dos hermanos, un niño y una niña, viviendo una extraña pesadilla en su propio hogar al ser acosados por una entidad maligna. Pero la cámara se niega a mostrar directamente a los chavales y prefiere orbitar en torno a sus pies, sus manos o sus espaldas. La trama avanza a base de diálogos, tanto de los críos como de la criatura sobrenatural, que suenan tan ahogados como para presentarse subtitulados ya en su versión original. Y los eventos más importantes y malrolleros suceden normalmente fuera de plano.

Skinamarink es una cinta de género, con casa encantada y un puñado de jumpscares. A pesar de ello, carece del tirón habitual de los productos de terror por su cabezonería en ser conscientemente opaca y confusa, negándose a dar explicaciones para que cada uno la interprete a su manera. Contiene sustos, pero estos resultan tan baratos, básicos y torpes como aquellos jueguecillos troll en Flash de los primeros dos mil, esos que obligaban a recorrer un laberinto con pulso milimétrico y, en cierto momento inesperado, sobresaltaban al jugador con la jeta de la niña del exorcista acompañada de un berrido estruendoso. A favor del film, se puede decir que es muy capaz de tejer un ambiente extraño e inquietante, donde el barniz low-fi de cinta de vídeo puede embobar al espectador, hasta provocar que aquel crea intuir siluetas y seres extraños entre el mejunje de borrosas imágenes nocturnas. Pero el verdadero drama de Skinamarink es que sus cien minutos de duración son un tremendo tostón. Uno pretendidamente críptico y repleto de interpretaciones abiertas, que además tiene los huevos de obligarte a mirar una pared. Su curioso título, por cierto, hace referencia a una ñoña canción infantil.

Ser cinéfilo y cubrir festivales a menudo conlleva ciertos riesgos. Contemplar medio centenar de películas en esos eventos, sin saber mucho de antemano sobre la mayoría de ellas, supone que, de tanto en tanto, toque tragarse ladrillos de cine insufrible. El que esto escribe calcula que, así a ojo, habrá bordeado la muerte cerebral en el cine en más de dos docenas de ocasiones, ante largometrajes insufribles y soporíferos sin elementos redentores a la vista. Skinamarink no anda lejos de ellos.

Existe una anécdota curiosa del rodaje de Reservoir Dogs que voy a rescatar para ilustrar el asunto: en la peli de Quentin Tarantino, todas las escenas que tienen lugar en el interior de un coche en marcha fueron filmadas con el vehículo montado sobre un remolque en circulación, por comodidad. De ese modo, el actor al volante no tenía que prestar atención a la carretera y el equipo de rodaje podía instalar las cámaras alrededor del carro. A la hora de revisar el metraje, alguien le comentó al director que aquello no era una buena idea, porque los espectadores podían descubrir que algo rechinaba al observar, a través de las ventanillas, como el coche circulaba mucho más elevado que el resto de automóviles de su alrededor. Tarantino respondió que aquello le daba completamente igual. Según él, si el público prestaba realmente atención a ese tipo de detalles chorras, a aquellos gazapos técnicos, eso significaría que la trama, los diálogos y los personajes no habían captado como deberían el interés del espectador. Y, por tanto, que el film habría fracasado. Pues bien, Skinamarink ha logrado que me interese tan poco la historia narrada como para descubrir un anacronismo, que creo que nadie ha comentado aún, en este monográfico de paredes y techos: la película transcurre en 1995, pero entre los juguetes de los niños se muestra una pieza de Lego, un separador muy práctico similar a este, que no se fabricaría hasta 2012. Y si mi cabeza está más preocupada por un detalle tan gilipollesco como ese que por el destino de los niños protagonistas, eso significa que aquí falla algo.

El fenómeno Skinamarink

Es verdad que Skinamarink no tiene tanto de pretenciosa como de cine de guerrilla experimental y ultrabarato: Edward Ball la rodó en una vivienda de su familia, con quince mil pavos de presupuesto («lo que cuesta un coche de segunda mano», según el realizador), pidiendo prestado el equipamiento a un centro social de la zona, y mostrando dibujos animados de dominio público en el televisor de la casa encantada. Por otra parte, su guion nació como resultado de una colección de videoensayos previos: Ball regenta un canal en YouTube donde lleva unos cuantos años subiendo pequeños vídeos, cortometrajes que recrean pesadillas infantiles que el hombre ha ido recopilado de diversos testimonios. Una colección malrollera y low-fi que se puede ver aquí. En un momento dado, Ball filmó el cortometraje Heck, un borrador de lo que sería Skinamarink, basándose en los miedos que parecían más frecuentes en las edades infantes: encontrarse atrapados y la desaparición de los progenitores.

Lo cierto es que la ocurrencia de Ball tiene más de carne de museo que de producto para multisalas. Pero es que la carrera comercial de Skinamarink es probablemente la más inusual que haya padecido cualquier filme reciente. La cinta ya había rodado por algunos eventos cuando se presentó en 2022 como parte de la programación del festival de cine de Molins de Rei, el fascinante Terrormolins. Un certamen que disponía de una versión online donde era posible contemplar las películas desde la asocialidad del hogar, tirando de streaming gracias a Filmin. Desgraciadamente, a las pocas horas de poner en marcha dicho servicio, el festival anunció la cancelación de la edición en línea por culpa de una filtración puñetera. Alguien logró colarse en donde no debía y descargó los largometrajes de la muestra para, posteriormente, distribuirlos en internet. Una desgracia que suele suponer una auténtica puñalada para muchas producciones alternativas en busca de distribución. Entre las pelis sisadas y compartidas ilegalmente se encontraba Skinamarink.

Y entonces, ocurrió. Unos cuantos se descargaron Skinamarink vistiendo parche en el ojo y la obsesión por la cinta comenzó a crecer hasta convertirla en un objeto de interés absurdamente viral. Lo llamativo es que tanta fascinación fue consecuencia de que la película se presentase en el momento más oportuno, aquel donde confluyeron tres factores importantísimos: el estilo de terror que está de moda entre los jóvenes en la actualidad, el escaparate de TikTok, y el síndrome FOMO contemporáneo. Lo primero, lo de los miedos modernos, es sencillo: la chavalada actual lleva unos últimos años muy obsesionada con el terror liminal. O esa sensación de desasosiego y horror producida por las imágenes de espacios públicos abandonados, ese mal cuerpo y esos ecos fantasmales que parecen evocar ciertos lugares habitualmente concurridos cuando se presentan desolados. Alrededor de ese tipo de escenas, internet ha creado toda una nueva familia de leyendas urbanas modernas (las llamadas creepypastas), cuentos de miedo que habitualmente son presentados a través de imágenes y vídeos con empaque analógico: fotografías lomográficas y metraje embadurnado con grano de VHS a resoluciones escasas. Su mejor, y más popular, ejemplo es la leyenda de The Backrooms. Ese mundo extraño que ya visitamos aquí al hablar del extraordinario cortometraje The Backrooms, un hit descomunal (y liminal) realizado por un adolescente llamado Kane Parsons. En la actualidad, a Parsons lo han fichado en plantilla los productores de cosas como La bruja, Insidious o Expediente Warren para fabricar nuevos miedos.

The Backrooms, el corto de Kane Parsons. Un vídeo más efectivo como relato de terror que todo Skinamarink. Y que dura diez veces menos.

El segundo factor importante en el éxito viral de Skinamarink es el ecosistema de las redes sociales y los mundos interneteros. Los espectadores que vieron la peli en modo piratilla comenzaron a subir los jumpscares del film a TikTok y YouTube, asegurando que se trataba de la experiencia más aterradora del año. TikTok es, hoy en día y con sus cientos de millones de usuarios, una apisonadora mediática y, por extensión, uno de los canales publicitarios más eficientes posibles. En esa red social, unos pocos segundos de cualquier canción pueden convertir dicho tema en un superventas a nivel mundial si la cosa se viraliza con soltura. Y eso fue lo que ocurrió con la presente pesadilla canadiense low-fi.

La película completa también fue alojada en rincones de la web sospechosos de pasarse los derechos de autor por el forro escrotal. De golpe, aquella humilde propuesta era la cinta de terror del año y el FOMO (fear of missing out) hizo el resto. Nadie quería perderse la oportunidad de ver aquello, de cualquier manera. En internet la gente comenzó a preguntar cosas cómo «¿Dónde habéis visto esta puta película? Todo el mundo habla de ella pero no sé dónde la puedo ver», y a rularse enlaces poco legales de la copia filtrada. Entretanto, el pobre Ball contemplaba algo nervioso cómo su creación era alabada, por gente que la había pirateado: «Sí que me importa», escribió en Twitter, «Estoy muy feliz de que a la gente le guste mi película, pero preferiría que la viesen cuando se proyecte oficialmente, ya sea en el cine o en un servicio legítimo de streaming». Con el bombo amasado, Skinamarink acabó estrenándose en ochocientas salas de cine norteamericanas y recaudando dos millones de dólares. Una taquilla que para otra producción hubiera significado un descalabro importante, pero que en el caso de un film underground, rodado con lo que cuesta un coche de segunda mano, era un éxito absoluto.

En resumen, esta película obtusa y aburrida, destinada a ser proyectada en museos ante universitarios que se sujetan la barbilla con la mano, se convirtió en una obsesión para los fans del miedo, y Kyle Edward Ball en la gran esperanza canadiense del género.

Lo bonito es que toda esta situación tan inusual ha servido de inspiración para elaborar la que probablemente sea la peor propuesta cinéfila de la historia. Una colección de largometrajes elegidos cuidadosamente para oficiar la maratón peliculera que nadie ha pedido nunca: el Ciclo de Cine Insufrible. La celebración definitiva del tedio y la narrativa obtusa. Un desafío para valientes en homenaje a Skinamarink, una muestra donde tan solo se han tenido en cuenta dos criterios de selección: que las películas sean un coñazo y que compartan alguna característica formal con la ópera prima de Edward Ball.

Y ahora, para presentar como se debe el asunto, seré especialmente repelente citando una reveladora confesión del director iraní Abbas Kiarostami: «Hay películas que te clavan en el asiento y te agobian hasta el punto de que te olvidas de todo, pero luego te sientes engañado. Ese tipo de largometrajes son los que te toman como rehén. […] Prefiero las películas que logran que el público se duerma en el cine. Creo que esas obras tienen la amabilidad de permitirte una agradable siesta y no dejarte tranquilo cuando sales de la proyección. Algunas películas me han hecho quedarme frito en la sala, pero esas mismas también me han obligado a mantenerme en vela por la noche, despertarme pensando en ellas por la mañana y seguir dándoles vueltas durante semanas. Ese es el tipo de películas que me gustan».

Pues bien, lo que va a suceder a continuación es una selección cinematográfica que haría que Kiarostami suplicase el coma inducido. Vamos allá.

Guía para una maratón de cine insufrible

Paint drying (2016) de Charlie Shackleton

Atención, porque esta es la adaptación cinematográfica del dicho «más aburrido que ver la pintura secando». De hecho, esto es Pintura secándose: the movie. Y para ser más exactos, se trata de diez hermosas horas de un plano fijo a un muro recién pintado mientras el color se asienta. Suena a film experimental u ocurrencia avant-garde, algo propio de esos flipados de escuela de cine que visten fular, calzan una gorra de mimo de lado y tienen mucho mundo interior. Pero en realidad la existencia de Paint Drying es mucho más graciosa y respetable.

En 2016, Charlie Shackleton era un jovenzuelo londinense con aspiraciones a director indie que andaba muy encabronado con la British Board of Film Classification (BBFC), el organismo encargado de proporcionar a las películas la calificación por edades que permite la exhibición en salas del Reino Unido. Concretamente, a Shackleton le tocaba bastante las narices que la BBFC tuviese el poder de censurar contenido de cualquier film y, sobre todo, el hecho de que los directores estuvieran obligados a pagar para que dicha entidad calificase sus creaciones. Un precio que además variaba en función del tiempo que tuvieran que sentarse los señores de la BBFC delante de cada cinta. En 2015, presentar una película al escrutinio de la BBFC tenía un coste inicial de 101,50 libras, a lo que habría que sumar 7,09 libras por cada minuto de metraje. Algo que Shackleton consideraba, con razón, una desventaja para los directores independientes con pocos recursos.

Y entonces, al chico se le ocurrió perpetrar un film protesta contra dicha injusticia. Colocó una cámara frente a un muro recién pintado de blanco y le dio al botón de [REC], filmando durante varias horas cómo aquellos hermosos ladrillos se teñían con tonos pálidos en 4k. Después, montó un Kickstarter para financiar el coste de presentar ese documental sobre una tapia al examen de la BBFC. De este modo, la duración final de Paint Drying estaría marcada por el dinero recaudado.

El crowdfunding acumuló cinco mil novecientas treinta y seis libras, lo que permitió, tras pagar las tasas de Kickstarter, enviar a la BBFC una versión de diez horas y siete minutos de Paint Drying que aquellos señores se tragaron con diligencia en dos sesiones. Hubo incluso unos cuantos mecenas que sugirieron al director insertar un fotograma de un pene en el metraje, al estilo El club de la lucha, pero Shackleton desestimó la idea y optó por respetar su visión original: concebir un ladrillo infumable sobre un muro de ladrillos. Y es que la coña de Shackleton radicaba, además de en la evidente protesta, en lo graciosa que le resultaba la idea de obligar a los de la BBFC a comerse seiscientos siete minutos de un tostón insoportable. Finalmente, Paint Drying obtuvo la calificación «Apta para todos los públicos».

Paint Drying es más una troleada que un manifiesto artístico, pero aun así es la película ideal para arrancar una maratón de cine insufrible. De hecho, incluso su propio director reconoce que ni siquiera se ha molestado en ver Paint Drying en su totalidad. Diez horas de puro muro, algo ligero para ir abriendo boca. Su conexión con Skinamarink es evidente: ambas son películas en las que alguien decidió que era buena idea filmar una pared.

Sobre el globo de plata (1988), de Andrzej Żuławski

Ciencia ficción filosófica facturada en la Polonia comunista, un conjunto de palabras que de entrada suenan tan livianas como un enema de alquitrán. Sobre el globo de plata posee condición de película de culto y cierto renombre entre los cinéfilos, pero gran parte de la culpa de dicho estatus la tiene el haber padecido una producción de lo más ajetreada.

A mediados de los setenta, el gobierno polaco le ofreció al director Andrzej Żuławski la posibilidad de financiar con una cordillera de pasta cualquier ocurrencia cinematográfica que le rondase por la cabeza. Lo curioso es que Żuławski en aquel momento estaba asentado en Francia, un país al que se había escapado hastiado por la censura artística de las entidades gubernamentales polacas. Pero aun así, el realizador aceptó el ofrecimiento y decidió aprovechar la oportunidad para adaptar al cine la primera entrega de una saga de novelas conocida como La trilogía lunar y escrita, setenta años antes, por su tío abuelo, Jerzy Żuławski. Una serie donde se narran los devenires de unos astronautas terrestres que aterrizan en un planeta ajeno y son venerados como semidioses.

El problema es que Żuławski se vino muy arriba y comenzó a quemar billetes a lo bestia, encargando toneladas de vestuario loquísimo, ensamblando secuencias absurdamente complejas y rodando en lugares disparatados como el desierto del Gobi o las minas subterráneas de sal de Wieliczka. Hasta que el gobierno polaco dijo bueno-ya y decidió, cuando la película estaba completada al ochenta por ciento, dar orden de detener el rodaje y destruir tanto los rollos de celuloide como todo el material creado para el film. Un movimiento cuyo contexto social y razones ya analizó Álvaro González en este artículo de Valencia plaza.

El caso es que en realidad el equipo en lugar de destruir el metraje y el vestuario lo ocultó todo en algún armario. Y unos cuantos años después, se le ofreció a Żuławski la posibilidad de montar y completar la película para estrenarla en el festival de Cannes de 1988. El hombre aceptó, pero como varias escenas no habían llegado a rodarse realizó un remiendo rarísimo: completó los huecos existentes con planos de peña contemporánea transitando por esa Polonia de los ochenta. Imágenes que él mismo filmó en la calle, cámara de vídeo en mano en modo turista, y sobre las que insertó su propia voz en off narrando lo que se habría visto en las secuencias ausentes. Finalmente, Sobre el globo de plata fue recibida con alabanzas y unos cuantos la encumbraron a clásico incontestable de la ciencia ficción.

El problema es que Sobre el globo de plata tiene tanto de behemoth fascinante como de tostón colosal infumable. Posee una dirección artística espectacular, que recuerda al cómic de ciencia ficción europeo de los ochenta (aunque en realidad lo precede), un diseño de vestuario fantástico, que parece ideado por un Juan Giménez al que le hubiesen encargado los outfits para una gira de Björk, y unas cuantas secuencias epatantes: desde un bombardeo rodado con la cámara correteando a pie entre las explosiones, hasta la brutal estampa de varios desgraciados empalados en postes a lo largo de una playa. Pero, al mismo tiempo, también es una obra extremadamente opaca, confusa, críptica e impenetrable. Un potaje de diálogos seudofilosóficos densos y una trama tan aburrida y difícil de desencriptar como para hacer que 2001: una odisea del espacio parezca a su lado un episodio de Pocoyó.

Sobre el globo de plata es una entrada estupenda en cualquier ciclo de cine infumable. Un bloque de hormigón capaz de derretir neuronas, donde la brasa sci-fi es interrumpida por escenas de polacos ochenteros subiendo a escaleras mecánicas mientras el director recita, con la misma alegría con la que se oficia un funeral, eventos que no aparecen en pantalla. El nexo con Skinamarink está en su naturaleza: ambas son películas de conceptos difusos (y muy abiertos a la interpretación personal) en donde resulta más divertido leer sobre ellas que sufrirlas en persona.

Wavelenght (1967) de Michael Snow

El canadiense Michael Snow fue uno de los directores más revolucionarios en los terrenos del celuloide experimental y la movida art house. También fue aquel tío al que se le ocurrió bautizar como <—> a un film que durante gran parte de su duración era el equivalente a contemplar un partido de tenis sin pelota ni jugadores a la vista.

Wavelenght es una de las piezas estrella paridas por Snow. Cuarenta y cinco minutos definidos por la crítica como un «modelo de investigación perceptual y filosófica», debatidos en escuelas cinematográficas, y considerados como abanderados de una experimentación revolucionaria. Probablemente, todo esto suena como un paréntesis agradable e intelectual tras Skinamarink, Paint Drying y Sobre el globo de plata, pero la verdad es que no lo es, ni de lejos. Porque los tres cuartos de hora de Wavelenght suponen una de las cosas más irritantes de la historia del cine, un experimento capaz de sacar de quicio a las almas más serenas.

Wavelenght consiste en un único plano, bastante feo y poco estético, de una habitación con ventanas. Una imagen sobre la que la cámara va haciendo zoom muy lentamente, hasta enfocar por completo una fotografía, clavada en un hueco de pared entre el ventanal, donde se observa el oleaje en el mar. La sorpresilla inesperada es que Wavelength también contiene personajes y algo parecido a una trama, presentada en píldoras diseminadas a lo largo del metraje. Una suerte de thriller ultraminimalista que la película obvia de manera consciente porque en realidad tampoco tiene mucho sentido: la cinta arranca mostrando a una dama y dos caballeros colocando un armario en la sala, continúa con dos señoritas pimplando mientras escuchan a los Beatles, insinúa el estruendo de unos cristales rotos fuera de plano, presenta en escena a un señor que se muere teatralmente en medio del salón por causas desconocidas y, más tarde, muestra a una mujer telefoneando a la policía al tropezarse con el fiambre. Pero pasa olímpicamente de centrarse en dichos eventos, como si fueran sucesos paralelos molestos que podrían distraernos de su trepidante zoom de cuarenta y cinco minutos.

Wavelenght le debe su nombre («longitud de onda») a las ondas de luz con las que juguetea la imagen, a las olas («waves») de la foto, y a las ondas de sonido. Y esto último resulta especialmente sangrante, porque el filme posee una banda sonora atmosférica donde una serie de sonidos random se solapan y agudizan hasta convertirse en un molesto pitido omnipresente e insoportable. Más allá de las lecturas intelectualoides, Wavelenght es un zoom chusco sobre un plano espantoso, acompañado de un chiflido desesperante. Y es muy difícil meditar sobre el estructuralismo cinematográfico cuando un puto pitido incesante te taladra el tímpano. A pesar de ello, Wavelength seguirá siendo alabada hasta el fin de los tiempos por gente presuntamente muy lista y evidentemente muy sorda. El punto en común con Skinamarink está bastante claro: ambas son experimentos visuales/sonoros que disfrutan haciéndonos sufrir.

Last and First Men (2020) de Jóhann Jóhannsson

En 2021, Tilda Swinton protagonizó Memoria a las órdenes de Apichatpong Weerasethakul. Una cinta donde su personaje vagaba de un lado a otro a lo largo de dos horas y cuarto, en busca de un extraño sonido que había escuchado en un momento dado. O el tipo de película que muchos calificarían también como cine insufrible, pero que aquí defendemos con el irrebatible argumento de que la Swinton mola mucho, y pasear con ella durante dos horazas nunca puede ser malo. Memoria tenía un sorprendente girito final que nadie vio venir, por cierto.

Tilda Swinton también participó un año antes en Last and First Men, del desaparecido realizador y compositor Jóhann Jóhannsson. Pero el problema es que Last and First Men contenía un 100 % menos de Tilda en pantalla que la ida de pelota que se marcó Weerasethakul. Porque aquí la mujer se limitaba a narrar en off una historia de ciencia ficción, mientras las imágenes ofrecían un desfile de arquitecturas brutalistas y otros monumentos abandonados, muy bonitos pero sin personas a la vista. El resultado era una invitación a la siesta presentada como el audiolibro/salvapantallas más pretencioso de la historia. El punto en común que posee Last and First Men con Skinamarink es tan evidente que da vergüenza mencionarlo: en ninguna de las dos aparece Tilda Swinton frente a la cámara.

Taylor Mead’s Ass (1967) de Andy Warhol

El idilio de Andy Warhol con el mundo del celuloide fue bastante célebre y productivo. El tío estrenó en salas comerciales una película con sexo explícito (Blue Movie), realizó su propia adaptación de los cómics de Batman sin pedir permiso a DC para mostrársela a los colegas en su casa (Batman Dracula), o parió cosas como una Chelsea Girls de tres horas y pico que dividía la pantalla en dos, mostrando escenas enfrentadas de bohemios haciendo de las suyas en el Hotel Chelsea o las calles neoyorquinas. Pero también filmó decenas de ocurrencias experimentales, el tipo de cosas que se proyectan sobre una pared en una fiesta donde todos los invitados beben en copas martineras, parecen haberse escapado de la lavadora de Ágata Ruiz de la Prada y tienen un hurón por mascota.

Entre sus films más underground habitan cosas como Empire, una grabación de ocho horas del Empire State Building, Sleep, un loop de cinco horas mostrando como se echa la siesta un querido del director (John Giorno), Kiss, o cincuenta minutos de parejas besándose, Blow Job, un plano que muestra la jeta del actor DeVeren Bookwalter mientras le practican una felación, Eating Too Fast, la secuela oficial de Blow Job protagonizada por el careto del crítico de arte Gregory Battcock cuando recibe sexo oral, o Taylor Mead’s Ass, una película que contiene su sinopsis en su propio título.

Warhol también fue aquella persona que declaró «Los guiones me aburren. Es mucho más excitante no saber qué va a pasar, y no creo que la trama sea algo importante […] Mi temática favorita en las películas es observar algo durante unas dos horas». Pues bien, Taylor Mead’s Ass es un largometraje en blanco y negro protagonizado por el culo del actor Taylor Mead llenando toda la pantalla durante una hora y diez minutos. Y lo mejor de todo es que el film no se contenta con ser una mera oda a la nalga, sino que además incluye emotivos momentos de tensión y suspense propiciados por una colección de elementos pop que el dueño del culete decide simular introducirse por la trasera. De este modo, en la pantalla es posible contemplar como el recto de Taylor Mead absorbe un fotograma de Tippi Herden y Rod Taylor en Los pájaros, una fotografía de Lady Bird Johnson, la autobiografía París era una fiesta de Ernest Hemingway, una revista porno gay titulada Big, la imagen de Liz Taylor junto a Richard Burton, una estampa de The Beatles en la portada de Life, el tubo de una aspiradora o la novela Anna Karenina de León Tolstói.

En 2006, la película Idiocracia de Mike Judge mostraba un futuro donde la raza humana se había agilipollado hasta la merma más absoluta. En dicho mundo de cretinos la película más taquillera llevaba por título Culo, había sido galardonada con ocho premios Óscar (incluyendo el de mejor guion) y todo su metraje estaba compuesto por unas posaderas despachando flatulencias. En los últimos años, la generación Z ha popularizado la frase «metérselo por el culo» como sinónimo de un interés extremo por algún producto pop. En 1967, Andy Warhol ya se había adelantado a todo esto con Taylor Mead’s Ass. Las similitudes con Skinamarink son obvias, ambas producciones muestran cómo es posible absorber con elegancia los elementos de la cultura pop, ya sea un teléfono de juguete de Fisher Price o una imagen de una estrella de Hollywood. Mirad, lo cierto es que da igual la justificación aquí. Esto es una película donde un tío se mete Anna Karenina por el culo. Merece mención sí o sí.

What Is It? (2005) de Crispin Glover

A Crispin Glover la audiencia lo conoce por interpretar al padre de Marty McFly en la mejor película de viajes en el tiempo de la historia, o por su papel como villano delgaducho y asqueroso en Los Ángeles de Charlie. En Hollywood también lo conocen por ser un personajazo repelente: lo echaron de la secuela de Regreso al futuro (sustituyéndolo por un doble e imágenes de archivo) después de que demandase de mala manera una pasta gansa para repetir el papel de George McFly. Y en la pequeña pantalla casi le reventó la cara a David Letterman de una patada en directo, tras presentarse en el Late Night haciendo el tonto ataviado con una peluca absurda y zapatos de plataforma.

En los terrenos subterráneos se le conoce además por ser un tío raro que oficia recitales de poesía bizarra en teatros, y que dirige películas como What Is It? Un creador cuyos referentes cinematográficos van de Luis Buñuel a David Lynch, pasando por George Kuchar, Werner Herzog o Alejandro Jodorowsky. Con dicha ristra de admirados, la cosa promete. Hasta que uno se asoma a What Is It? y contempla a Glover acomodado en un trono observando cómo una chica, disfrazada de mono y sentada en una sandía, masturba a un hombre con síndrome de Down acurrucado en la posición fetal. Y comienza a brotar la certeza de que quizás eso no es en lo que estaban pensando los hermanos Lumière cuando inventaron el cinematógrafo.

A estas alturas del texto este redactor ya no encuentra excusas válidas para asociar según que películas con Skinamarink. Si acaso que tanto la de Glover como la de Edward Ball son bodrios que sus fans defienden fervorosamenre. Hala, ya está.

La serie Walker de Tsai Ming-liang

Ojo, porque con «la serie Walker» aquí apuntamos a la familia de películas firmadas por el autor malayo (pero reubicado en Taiwán) Ming-liang Tsai, y no a las aventuras televisivas de Chuck Norris sacándole brillo a la estrellita de Texas Ranger. Porque esto esto va de cine taiwanés experimental de la segunda ola, no de alegre fascismo texano de hostia y patada giratoria.

Tsai es ese caballero cuya producción ha transformado la estantería de su casa en un animalario reluciente donde figuran el León de Oro del Festival de Venecia de 1994, otorgado al film Ai qing wan (Vive l’amour), el León de Plata de la edición 2013 del certamen, recogido por la cinta Jiao you (Stray dogs), un Oso de Plata de la Berlinale concedido a The River (1997), y tres Caballos de Oro del Festival de Cine de Taipéi por Vive l’amour (mejor director y mejor película) y Stray Dogs (mejor director). Tsai también es el hombre que hace tres años estrenó la intimista Rizi / Days, esa película de dos horas sin diálogos que puede resumirse así: señor de mediana edad mirando triste por una ventana, hombre joven lavando vegetales, los dos anteriores enredados en un vídeo ASMR de masaje con happy end, y cena postpolvete en un restaurante callejero. En realidad, no hay nada insufrible en las películas de Tsai. El tío es un director como la copa de un pino, capaz de proyectar su percepción contemplativa del mundo, y cualquiera que se disponga a ver uno de sus films ya sabe de antemano a qué ritmo se mueven. Dicho esto, lo de su serie Walker es un caso aparte que supone lo que en lenguaje cinematográfico se conoce como Tremendo Tostón.

En 2011, el Teatro Nacional y sala de conciertos de Taipéi encargó a Tsai la elaboración de una pieza. Y el realizador concibió un proyecto teatral titulado Only Yu compuesto por tres performances artísticas. En dicha obra, una de las secuencias estrella presentaba a Lee Kang-sheng, actor fetiche del director y presente en todas sus películas, en el papel del monje Xuanzang, caminando de un extremo a otro del escenario a velocidad de caracol. Un trayecto que el actor completaba en, más o menos, media hora si no se metía mucha caña. Treinta minutacos de Lee arrastrando los pies en slow-mo. Ocurrió que a Tsai le pareció una idea fascinante y, consciente de lo efímero de la función teatral, decidió convertirla en un cortometraje de veinte minutos titulado No Form (2012), donde Lee aparecía desplazándose de nuevo con una lentitud exasperante.

La cosa podía haber terminado ahí, pero Tsai se emocionó con el asunto y decidió crear su propia franquicia fílmica del caminar lento en los años venideros, una suerte de Xuanzangverso. Y lo hizo de una manera bastante apañada: cada vez que un artista, un festival, un museo o algún otro tipo de entidad le invitaba a rodar una pieza en exclusiva, el tío desempolvaba el hábito monjil, llamaba a Lee y lo filmaba andando en cámara ultralenta en un nuevo escenario. Así se concibieron Walker (2012, 26 minutos), Sleepwalk (2012, 20 minutos), Diamond Sutra (2012, 20 minutos), Walking on Water (2013, 29 minutos), Journey to the West (2014, 56 minutos), No No Sleep (2015, 34 minutos), Sand (2018, 81 minutos), Wandering (2021, 34 minutos) y Where (2022, 91 minutos). Diez entregas de una serie conocida popularmente como Walker. Una saga de pasos pausados más coherente que todo el universo cinematográfico Marvel, y con un ritmo que hace que las pelis de Béla Tarr parezcan obra de un Guy Ritchie enfarlopado. Proyectar la serie Walker del tirón, algo que ya han hecho algunos incautos, supone el cierre ideal para una maratón de celuloide insufrible. Y demuestra que, al igual que ocurre con Skinamarink, hay gente que se divierte mucho aburriéndose. O contemplando durante seis horas el caminar de un monje y preguntándose si no le convendría más llamar a un taxi.

Añadan cualquiera de Akira Kurosawa o de Tarkovsky y la tortura será un éxito, oigan.

¡Pardiez! ¡Retractaos mentecato, o recibiréis la visita de mis padrinos! Bueno, en serio, reconozco que hasta ellos pueden llegar a ser insufribles para algunos espíritus poco resilientes. Debo confesar que en su momento el enano de David Lynch me tenía hasta los coj…

Retire lo de kurosawa hombreporfavor…

Fantástico. mil gracias por las ¿recomendaciones?

Tilda Swinton debería ser anticonstitucional. la musa del aburrimiento malrollero.

Precisamente la única película en la que decidí taparme con el abrigo y dormirme en el cine fue de Abbas Kariosklander o como se diga.

j

Un fuerte aplauso. La lectura de este artículo me reconcilia con el mundo. No me he podido reir más. Ha sido alucinante.

Gracias!

Excelente texto, lo he leído con una sonrisa interminable…no puedo estar más de acuerdo con todo lo que escribe sobre esas películas…lo triste es que se puede hacer una lista similar con poemas, novelas, canciones, Yojo Ono…etc…

El artículo tiene un problema, y es que habla de gente a la que no conocen ni en su casa la hora de comer. Seamos mas arriesgados y hablemos de tostones más cercanos y convencionales, pero que parece que cuesta referirse a ellos como los ladrillos que son. Empiezo con A Ghost Story de David Lowery. A ver, quien da más.

Cualquier cosa que lleve la firma Terrence Malick…A ver, quien da más…

Adjudicado! La del fantasmita de la sábana parece Fast & Furious al lado de los peñazos que nos ofrece ese señor.

Muy buen artículo de Diego, como viene siendo habitual.

Hombre no, «A ghost story» es una preciosidad, a mí me parece maravillosa. Que te pueda parecer aburrida es otra cosa, pero meterla en el saco de bodrios de los que se hablan aquí tiene poco sentido.

Buenísima redacción, me encantó. Y pues sí, creo que muchos se llevaron una decepción de Skinamarink; resultó ambiciosa en el sentido contrario y con tantos planos del techo más el piso, toca dormirse en cualquier momento.

Pingback: Jot Down News #1 2024 - Jot Down Cultural Magazine

Stalingrado me aburrió soberanamente.

Excelente artículo, me he reído de lo lindo. Hay que dar gracias por encontrarse textos como éste.

De aquel Jot Down de 2011 y primeros años se ve que ha quedado el diseño de la página y poco más. Me pregunto cuántos venimos de vez en cuando a constatarlo en los artículos y comentarios a los mismos.