Históricamente, las brujas conforman uno de los colectivos más vilipendiados, humillados y denostados de los universos fantásticos. Nacieron afeadas en las historias populares y condenadas a ser villanas de cuento, fueron utilizadas como combustible para hogueras por gente muy poco tolerante y, a la altura de los años sesenta, acabaron convirtiéndose en material erótico para onanistas gracias a un fenómeno muy curioso gestado en el mundo del entretenimiento: la witchploitation. O la era en la que la brujería invadió los kioscos, las salas de cine y la industria discográfica para ofrecer BDSM underground, destape en celuloide de medianoche y grabaciones de rituales arcanos en los surcos de los discos de vinilo.

Pero el camino entre el origen mágico del mito y la transformación en objeto de paja para esa gente que va en gabardina al cine supuso una senda larga, angosta, enrevesada y de lo más extraña. Una ruta en la que se absorbió el ocultismo en la sociedad como hobby llamativo, se trituró para comercializarlo en forma de pornografía barata, y, finalmente, se abandonó a su suerte al considerarlo temible.

The VVitch

Es una tarea complicada concretar aquí el momento exacto en el que nace la figura de la bruja. Porque, por un lado, es muy probable que siempre hayan estado ahí. Y, por otra parte, el título de este artículo anuncia pornografía a modo de gancho rastrero. Con lo que quizás las clases de historia y los debates entre los términos «bruja», «hechicera» y «ocultista» no son tan importantes ahora mismo como repasar la apropiación pop de las magas libertinas aficionadas a cabalgar escobas y/o varones despistados. Así que el repaso histórico va a limitarse en este texto a unas meras pinceladas superficiales. Las fotos de brujas en cueros, y de brujas forradas con cueros, llegarán unos cuantos párrafos más adelante.

En la Odisea redactada por Homero en el 800 a. C. la hechicera Circe, hija de Helios (el titán, no la mermelada) y Perseis, era descrita como una bruja por su afición a juguetear con varitas mágicas, transformar a gente en animales, y fabricar pociones. Plinio el Viejo ya hablaba de sortilegios perpetrados por señoras con pinta de ser poco de fiar allá por el 450 a. C. Y ya en el siglo IX, Alfredo el Grande, rey de Wessex, redactó un compendio de leyes titulado El código legal de Ælfred el Grande, conocido también por el mucho más molón nombre de Doom Book. Una colección de reglas, basadas en enseñanzas bíblicas y en lo que le salía de las gónadas al bueno de Alfredo, en donde se recomendaba aniquilar a todas las «encantadoras, hechiceras y brujas».

El origen de la palabra «bruja» en nuestro idioma es incierto, aunque huele a prerrománico. En la península, la primera aparición registrada del término ocurrió en un escrito del siglo XIII en donde aquella se presentó con acento gallego, adoptando la forma «bruxa». La versión en inglés, «witch», por lo visto también posee raíces celtas, al haber nacido de la mutación del vocablo «wicca». Tampoco está de más apuntar que en la mayoría de idiomas existen palabras distintas para referirse a la «hechicería» y a la «brujería». La primera implica prácticas mágicas. La segunda también, pero con el bonus de que en ellas existe línea directa con Satán, en mayor o menor medida.

En la Europa medieval, entre el siglo XV (1450) y el siglo XVIII (1750) a la peña se le fue muchísimo la pelota con el tema de las brujas. Las que hasta entonces habían sido consideradas mujeres con poderes interesantes, y algo vividoras, pasaron a convertirse en alarma social cuando se estableció que la brujería era sinónimo de herejía, satanismo, libertinaje y aquelarres en el bosque con bebés tiernos a modo de catering. Las cazas de brujas comenzaron a llevarse a cabo con alegría, ajusticiando a las sospechosas de serlo (en ocasiones con acusaciones y motivos de lo más vagos) de cualquier manera imaginable, desde sádicos ahogamientos hasta las famosas hogueras a la vista del pueblo. Estos brujicidios ocurrieron a menudo en Alemania, Francia y Suiza. Y se contagiaron a Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Escocia y Norteamérica. Aunque, contrariamente a lo que suele ser una creencia popular, en las zonas donde la presencia de la iglesia era potente y poderosa (España, Polonia y países del Este) las cazas de brujas fueron anecdóticas y poco reseñables. En 1750, todos los países europeos, excepto Suiza, ya se habían cansado de programar aquellas barbacoas y habían despenalizado la brujería como delito.

Las fábulas y los cuentos convirtieron a la bruja en una silueta villana recurrente, que no tenía por qué estar asociada con demonios, a lo largo de los siglos. Desde los hermanos Grimm, pasando por las leyendas orales y hasta aterrizar en el cine de Disney, las brujas se dibujaron como encarnación definitiva del mal. Y adoptaron una apariencia que iba a juego con su villanía y repetía ciertos patrones: sombreros puntiagudos y vestuario sombrío, nariz afilada como el pico de un pájaro, verrugas gordas, piel verdosa, pelambrera cochambrosa y escoba como principal medio de transporte.

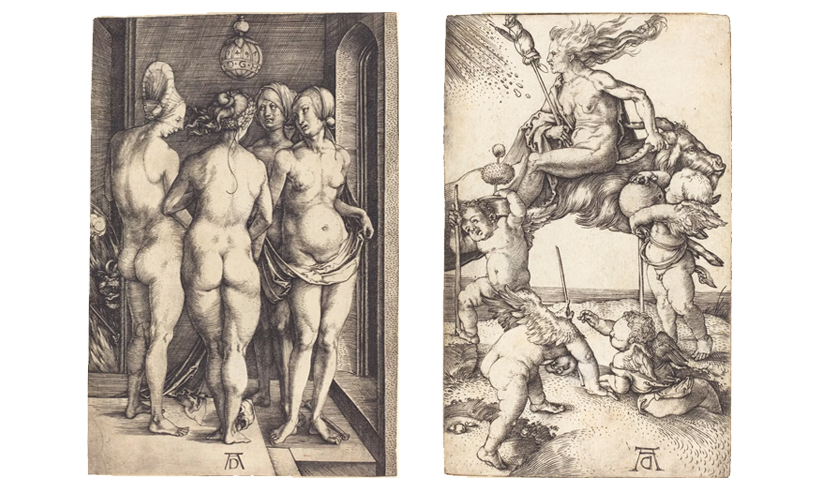

Entretanto, los artistas sucumbieron a los encantos de las brujas sin muchos reparos, y con especial énfasis del año 1400 en adelante. Eso sí, como ellos no siempre le buscaban moraleja al asunto, los resultados fueron más abiertos de miras que los de los cuentacuentos: sobre el lienzo se perfilaron tanto brujas espantosas y monstruosas, como brujas sensuales y de buen ver. En el mundo occidental, el primer dibujo de las damas pilotando escobas apareció en los márgenes del poema «Le champion des Dames» firmado por Martin Le Franc en 1415. A partir de ahí, cientos de artistas utilizaron a las magas como musas: el alemán Alberto Durero, el italiano Giovanni Benedetto Castiglione, el flamenco Frans Francken el Joven, el francés Albert Joseph Pénot (creador de la verdadera Batwoman), el británico John William Waterhouse, o españoles como Francisco de Goya o el granaíno Luis Ricardo Falero.

Ocultismo popular

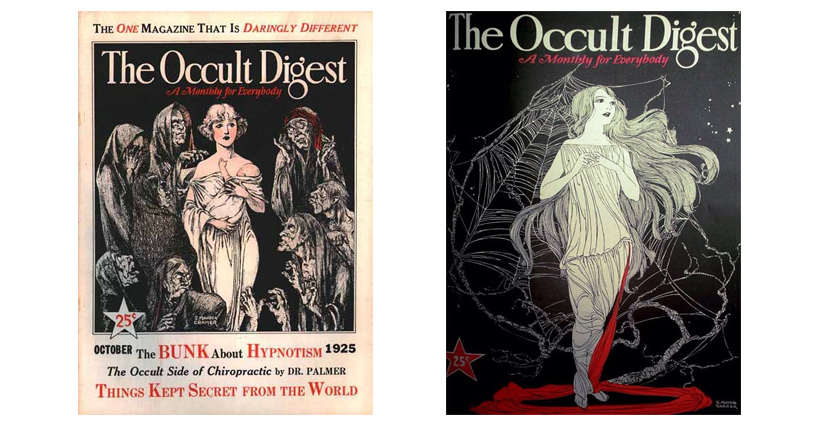

A mediados de los años veinte, los boletines de ocultismo y el espiritualismo comenzaron a reinventarse como material de consumo para el gran público estadounidense, necesitado de emociones fuertes. Así nació The Occult Digest en 1924, la revista que bajo el subtítulo «Un mensual para todo el mundo» incluía una bonita declaración de intenciones al publicitarse como «El único magazine que es atrevidamente diferente. Defendemos la verdad desenmascarada y el hacer que el mundo sea seguro para la inteligencia». O una carta de presentación que cien años atrás ya enarbolaba esa maravillosa pretenciosidad moral, tan vaga a la hora de concretar algo, que tienen los actuales grupos de Telegram de librepensadores, terraplanistas y gente convencida de que su frutero es un reptiliano y las etiquetas de los melocotones esconden significados secretos.

The Occult Digest lucía portadas ilustradas bien hermosas, y en su interior apilaba escritos de figuras respetadas como Annie Besant, junto a textos de peñita de la liga del ocultismo como Rudolf Steiner, Carl Henrik Andreas Bjerregaard, Charles Robert Stansfeld Jones, Max Heindel o Dion Fortune. También publicaba a gente como Max Freedom Long, un caballero que hablaba de la magia kahuna hawaiana a pesar de que el tío era más de Colorado que las hamburguesas con queso. Y a Arthur Edward Waite, un poeta inglés, cocreador del popular tarot Rider-Waite, que tenía sofá en el palco VIP de la masonería, pero que también había militado en la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Esa sociedad secreta cuya cruz oficial era el equivalente victoriano al adolescente que se viene arribísima con el clipart en el Word. Pero la verdad es que ese escaparate con tanto autor de cierto renombre era la tapadera que The Occult Digest utilizaba para colar textos morralla de otras firmas pulp del montón. Y, sobre todo, para estampar anuncios de productos disparatados como trompetas con las que comunicarse con los espíritus, métodos secretos franceses para hacer crecer el busto femenino o conjuros para elevar los puntos de carisma y resultar irresistible.

Al margen del psicotrónico catálogo publicitario, los artículos de The Occult Digest orbitaban alrededor de temas como la numerología, los médiums, los viajes astrales, los fantasmas aficionados al photobombing, la kundalini, la lectura de manos, la psicografía, la astrología, los poderes psíquicos y, en especial, cualquier cosa relacionada con el sexo. La revista aguantó hasta 1947, tras ser resucitada en más de una ocasión, y en sus últimos años acabó en manos de Marie Gossett Harlowe, una editora autocalificada como de «mente abierta» que defendía el «racismo kármico» y era hooligan de Adolf Hitler. Al margen de que el magazine estuviera plagado de gente que consideraba un embudo como el mejor de los sombreros, lo importante es que la aparición de The Occult Digest en los años veinte marcaba el momento en el que lo esotérico, especialmente el espiritualismo y la magia, dejaba de ser subterráneo para intentar convertirse en popular. La publicación ni siquiera era contracultura, ni generaba un interés por lo arcano que resultara especialmente alarmante en la sociedad, sino que podría interpretarse más bien como un «Coño, mirad qué hobbies más exóticos tienen algunos».

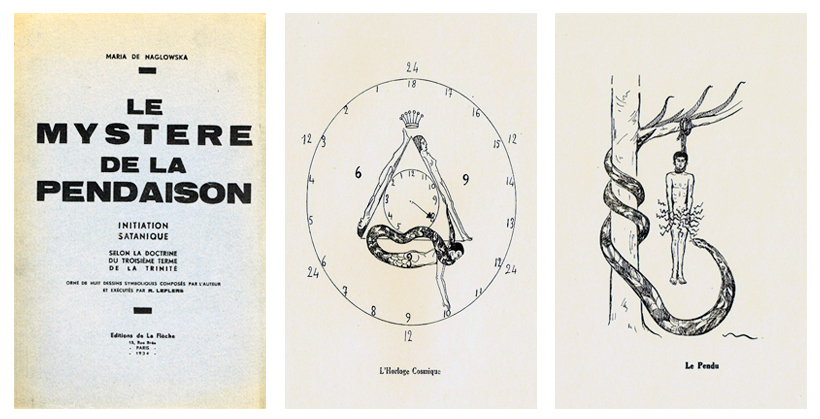

La obsesión de dicha revista por los temas sexuales era práctica, porque escribir sobre gente frotándose los bajos con otra gente siempre vende, pero se solapó con el tirón que comenzaba a tener el concepto «sex magick», es decir, el sexo como elemento importante en los rituales mágicos. Una moda popularizada por cosillas como los escritos del famoso satánico Aleister Crowley, quien también había militado en la Orden Hermética de la Aurora Dorada, el mismo tipo que se sacó de la chistera la palabreja «magick», con «k», para diferenciar sus rituales místicos de la magia teatral basada en sacar conejos de otras chisteras. Crowley redactó decenas de manuales con instrucciones para combinar prácticas sexuales y mágicas, pero no fue el único literato que ilustró sobre cómo agitar la varita. La mística Maria de Naglowska, una rusa afincada en París que creó su propia sociedad de ocultismo (la Confrerie de la Flèche d’Or), también avivó la libido mágica de los lectores recopilando y publicando los escritos de un entusiasta de la «alquimia erótica» llamado Paschal Beverly Randolph. Y, sobre todo, firmando una serie de libros en donde ella misma instruía sobre folleteos y polvos mágicos basándose en un muy documentado trabajo de periodismo empírico: Le rite sacré de l’amour magique (El sagrado ritual del amor mágico), La lumière du sexe (La luz del sexo), o un Le mystère de la pendaison (El misterio del ahorcamiento) que apostaba por ir al tope con el David Carradine way of life al centrarse en la autoasfixia erótica como rito de iniciación mágica y satánica.

Sex, pentagrams and rock and roll

Durante la década de los cincuenta y los primeros sesenta, con el ocultismo presentado formalmente en sociedad y con el lazo entre sexo y magia afianzado en la cultura popular, los rituales esotéricos y los tonteos con Satán se limitaron a servir como combustible para relatos pulp ficticios en los kioscos. En el terreno del cine ocurría algo similar, pero curiosamente lo de ser satánico se mostraba como más propio de un grupo de pijos que de una pandilla de punkis. En La noche del demonio (1957) el culto a Satanás tenía pinta de pasatiempo de clase alta, y en Arde, bruja, arde (1962) los rituales brujeriles se utilizaban para ascender en la escala social. Encontrar un celuloide más subversivo durante aquellos años suponía alejarse del circuito comercial y rastrear el subsuelo hasta dar con la producción Inauguration of the Pleasure Dome (1954). El cortometraje avant-grade perpetrado por Kenneth Anger, un satánico, seguidor de las enseñanzas de Aleister Crowley y gran cotilla de Hollywood. O treinta y ocho minutos de imaginería surrealista con la aparición estelar de Marjorie Cameron, la artista a la que el director se refería como «una bruja auténtica». Inauguration of the Pleasure Dome pretendía instruir sobre la religión thelema fundada por Crowley, e incluía rituales, demonietes, máscaras, alguna teta suelta y una visita al infierno. Pero, a pesar de su estatus de culto, revisitarla hoy en día (en YouTube alguien ha colgado la versión de 1966, que es la misma que la de 1954 con un par de modificaciones) resulta decepcionante: en su momento sería una cosa loquísima, pero actualmente tiene tanto de radical como las obras teatrales de una clase de primaria. De hecho, el maquillaje luce igual que el de una obra teatral de Primaria.

En general, a lo largo de los sesenta, gran parte de la sociedad veía el ocultismo como si aquello fuera una curiosidad en lugar de una amenaza para sus valores. Incluso en España, donde en 1966 las páginas de la mítica revista infantil de historietas TBO se atrevían con el siguiente chiste en su sección «De todo un poco»: «Una señora pregunta por el nombre de un lindo bebé: —Ekjsats — le dicen. —Un nombre muy raro ¿Acaso es checoslovaco el padre de niño? — No, señora, es ocultista».

Rebasado el hemisferio de los años sesenta, se fraguaría de golpe un fenómeno cultural que iba a suponer la resurrección de la bruja como icono, aunque algo más descocada y, sobre todo, mucho más forrada en cuero de lo que era habitual en los cuentos de los hermanos Grimm. En Estados Unidos la idea del amor libre pegó fuerte y, como no hay nada más cercano a la libertad que trotar por el campo bamboleando las lolas y las tulas al aire, la moralidad se vio obligada a amoldarse a aquellas moderneces renunciando a sus pudores. El asunto se debatió entre paredes de los juzgados, lugares donde se hacían cumplir las leyes que castigaban la publicación y distribución de material obsceno en los medios. Allí fue dónde los jueces se toparon con el problema de intentar definir qué debía entenderse por «obscenidad» y, por tanto, ser punible. En el popular juicio Jacobellis contra Ohio (1964) se evaluó si la proyección de la película francesa Los amantes (1958) era legal o una guarrada indecente. Y se llegó a la conclusión de que una obra solo debía considerarse obscena si «carecía totalmente de importancia social». En dicha vista, un juez llamado Potter Stewart declaró que la obscenidad está «constitucionalmente limitada a la pornografía dura», al mismo tiempo que eximía a la película Los amantes de cualquier castigo por no considerarla obscena. Stewart matizó la decisión apuntando lo siguiente: «Hoy no intentaré definir más concretamente los tipos de material que entiendo incluidos dentro de esa descripción abreviada de la obscenidad como pornografía dura. Pero los reconozco cuando los veo». En otro proceso judicial, el de Memoirs contra Massachusetts (1966), también se levantó el veto al libro Fanny Hill, acusado previamente de ser muy cochino e inmoral.

Gracias a esas sentencias, y a otras cuantas similares, a mediados de los sesenta las leyes sobre obscenidades se volvieron más laxas. En el terreno de los kioscos, de repente, los editores se dieron cuenta de que aquello planteaba nuevas posibilidades. Publicar pornografía explícita en plan mainstream seguía estando prohibido, pero los emprendedores de las revistas comenzaron a preguntarse cómo podían aprovecharse de la nueva permisividad legal con respecto a las carnes. La respuesta llegó rápido: tetas y brujas.

Las Guerras Púbicas y el calentamiento previo

La jugarreta ideada por las editoriales fue graciosa. En aquella época no se podía publicar porno alegremente sin esperar que en algún momento se presentase la policía en la imprenta. Pero sí era posible lanzar tiradas de magazines «informativos y educativos» como tapadera para mostrar un montón de culos al aire. Y el tema de la «sex magick» era la excusa perfecta para ello. Porque permitía mostrar a zagalas en bolas, enredadas en perversiones diversas, amparándose en explorar asuntos tan llamativos y poco estudiados como la brujería, los rituales y el ocultismo. En el mundo editorial, los últimos sesenta y los primeros setenta supusieron el nacimiento de este nuevo fenómeno, ehm, educativo: la witchploitation, la brujaxploitation.

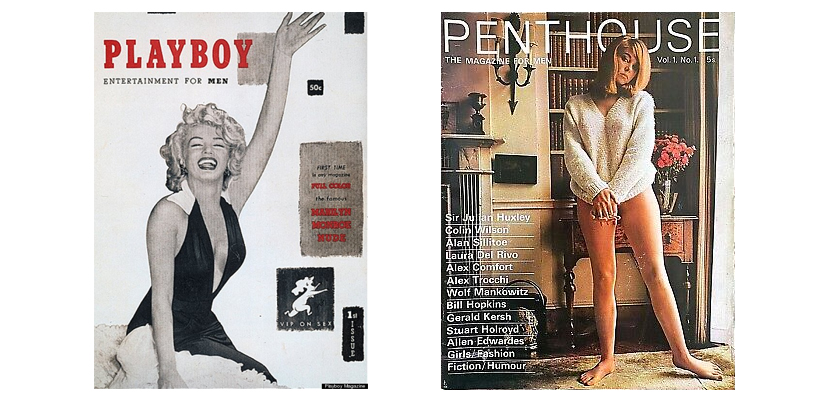

En temas de desnudez de folletín es cierto que la Playboy ya habitaba los kioscos norteamericanos desde 1953, y que Penthouse se presentó en 1965 en Inglaterra (y cuatro años más tarde en Estados Unidos). Pero aquellas dos cabeceras jugaban en una liga distinta a la que aspiraban las novedosas revistas de erótica ocultista. Porque tanto Playboy como Penthouse se sostenían sobre el concepto de chica pin-up concebido en los cincuenta. Ambas publicaciones ya mostraban desnudos, pero el aterrizaje de Penthouse en terreno norteamericano desató una reyerta muy graciosa que el famoso (y asqueroso) Hugh Hefner bautizó como las «Guerras púbicas»: una competición por ver cuál de los dos magazines se arriesgaba a mostrar más explícitamente el vello púbico de las modelos. Como Penthouse provenía de una Europa más descocada, se presentó directamente en USA con pocos reparos y muchos pelos al aire. Y Playboy, que hasta entonces había evitado el vello íntimo en las fotos, decidió imitarla, arriesgándose bastante a ser castigada por aquellas leyes que prohibían las obscenidades. Las dos revistas se tiraron los sesenta y los primeros setenta en una carrera sosegada, mostrando un poquito más de los bajos femeninos con cada nuevo número para tratar de superar al rival. Pero incluso así estaban muy lejos de lo que propondría las publicaciones witchploitation, porque la brujería erótica y diabólica llegaría pasadísima de revoluciones.

La anécdota curiosa es que, al margen de los titanes Playboy y Penthouse, existió un magacín que se adelantó a la moda demoníaca: la cabecera Satan nacida en 1957. Aunque aquella revista también estaba muy distanciada de las subversiones punkarras de la witchploitation. En realidad había sido concebida como un clon de Playboy, y su decisión de adoptar al Maligno en el papel de mascota oficial tenía más que ver con ir de canallita que con sumergirse en lo satánico. En lugar de rituales arcanos, sus cubiertas anunciaban vino, música y nenas, mientras sus artículos hablaban de fiestas locas y vida alegre. Satan gozó de una existencia bastante corta, se publicaron tan solo seis números, y hoy en día la única razón por la que es recordada es por haber embellecido una de sus portadas con la presencia de Bettie Page, la reina de las pin-ups. Eso sí, a Satan hay que reconocerle alguna sesión de fotos con bastante encanto, como la que protagonizó Judy O’Day (des)vestida de diablesa en el número de Febrero del 57.

Librería encantada

Playboy, Penthouse y fotocopias como Satan eran, por entonces, representantes de un erotismo amable y seguro en su indecencia. Pero todas parecían reuniones de monjas al lado de las revistas más gamberras de la witchploitation, las cuales eran directamente descaradísimas en sus intenciones mostrando softcore, porno suave, mezclado con toques de BDSM porque la temática se prestaba a ello. Y bajo un un empaque que parecía más kitsch que lúgubre: cacharrería de secta loca, pentagramas, velitas, capas, túnicas y ocasionalmente Satán, o alguna cabra de la familia, posando para la instantánea.

En su interior, estas publicaciones presuntamente ocultistas incluían artículos sobre asuntos oscuros, ficciones eróticas con magia implicadas y similares excusas literarias, pero irónicamente esos textos eran mera paja en un producto ideado para la paja. Donde sí se esforzaban dichas revistas era en las aparatosas fotografías con damas, y algún caballero, simulando ceremonias y actividades de lo más festivas. La apuesta era apuntar al fetiche: bondage, dominación y sumisión, lesbianismo, gente abierta de mente y piernas, sexo en grupo, lencería erótica, sadomasoquismo y cultos extraños. Y el público objetivo al que se dirigían todas esas pegajosas páginas era evidentemente masculino y profundamente pajillero. Por la razón que fuera, se daba el caso de que las revistas protagonizadas por brujas empoderadas no tenían interés alguno por atraer a las mujeres.

La descarada Bitchcraft fue una de las propuestas editoriales que apostó por ir más a tope con las perversiones de las brujas. Tras un nombre que era toda una declaración de intenciones, aquella revista recopilaba colecciones de fotos bastante explícitas celebrando el sexo kinky, junto a artículos sobre ceremonias satánicas y hechizos. Textos que no eran el aliciente principal para una audiencia más propensa a ojear aquellas páginas con un clínex en la mano que con unas gafas de lectura.

La existencia de Bitchcraft supone no solo el testimonio perfecto de hasta dónde eran capaces de llegar los editores, sino también el ejemplo de lo subterránea que resultó la witchploitation en prensa: hoy en día es difícil encontrar información sobre la revista incluso en internet, ese lugar donde hay todo tipo de páginas dedicadas a recopilar minuciosamente las cosas más ridículas. En el caso de Bitchcraft no existe apenas material o datos más allá de imágenes de algunas portadas, y de fotos de algún número subastado en eBay. Lo cierto es que es bastante probable que la mayoría de Bitchcrafts que hayan sobrevivido al paso del tiempo se encuentren pillando polvo en los sótanos estadounidenses, rodeadas de cosas que no sería recomendable tocar sin llevar puesto un traje antiradiación.

Junto a Bitchcraft también aparecieron otros magazines mensuales y otros libros como Witchcraft, Mystic, Sas: Black Magic in New York, Witchcraft Today, A Study of Sexual Practices in Witchcraft and Black Magic (ilustrado con fotos, según anunciaba su cubierta), New Witchcraft, Bizarre, Black Magic, Black Arts Today, Witches and Bitches, Satan Sex Ceremonies o Ritual Magic. Todos ellos ofreciendo brujería y pornografía fría. En el caso de Sexual Witchcraft sus creadores habían tenido a bien incluir en su portada el siguiente texto en letra pequeña: «Prohibida la venta a menores. Esta es una publicación sexualmente explícita ideada para adultos que consideran que este tipo de material tiene valor para ellos y tengan una curiosidad normal sobre tales asuntos». O la mayor cantidad de explicaciones que nadie ha dado nunca para explicar que lo que tenías delante era una revista de las marranas.

Algunas publicaciones al margen también aprovecharon para surfear la moda. Satan’s Scrapbook nació a mediados de los sesenta, poco antes de que las witches bitches tomaran el mando, como una especie de hija bastarda de aquella Satan de los cincuenta. Pero su contenido, un desfile de nuevas pin-ups, solo utilizaba el satanismo como aderezo pop y no versaba sobre artes oscuras, sino que se limitaba a hablar de infiernos, diablesas y demonios para hacerse la interesante jugueteando con la idea del pecado. Nude Living, una revista que bajo el pretexto de celebrar el naturismo era básicamente un catálogo de chicas en pelotas, presentó en aquellos años un reportaje titulado «Satanismo: la religión del sexo y la indulgencia». O la excusa para cascar en su portada a tres jambas desnudas junto a la personificación popular del satanismo: un calvo con capa y perilla. El resultado de toda esta witchploitation en la prensa supuso una reescritura general, y chabacana, del concepto «bruja». Las amigas de tontear con lo arcano habían pasado de ser villanas legendarias a convertirse en meros pósteres de chavalas con las lolas al aire para forrar las paredes de los talleres de coches.

En todo este proceso, la brujería en papelería se convirtió en un género propio, se publicaron guías sobre cómo iniciarse en la disciplina (Mastering Witchcraft: A Practical Guide for Witches, Warlocks and Covens de Paul Hudson, How to Become a Sensuous Witch de Abragail y Valaria), revistas sobre disciplinas sexuales aplicadas a lo oculto (Bitchcraft, Witchcraft Today), y libros disciplinados como el What Witches do de Janet y Stewart Farrar. Este último era un texto que pretendía dotar de seriedad al asunto explicando los entresijos de la Wicca alejandrina, pero que incluso así sus editores decidieron publicar con una chica en pelotas en portada para atraer a los compradores. El fin de la década supuso también el ocaso de la witchploitation y, en consecuencia, el declive de todas estas publicaciones. Ocurría que la brujería también había estado dando bastante guerra en otros terrenos del entretenimiento recién consquistados: el cine y la industria musical.

(Continúa aquí)

Oculista, no ocultista. Tiene gracia el chiste de TBO, pero la mención en el artículo no tiene sentido.

La errata a cuenta del chiste del TBO ha tenido gracia, sí señor….

A mí no puede importarme menos la condición de bruja o no bruja de una señora. Si está superbuena, ya me puede empotrar el felpudo en los morros y lo demás son tonterías.

Pingback: Brujería y pornografía fría (y 2) - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Jot Down News #2 2024 - Jot Down Cultural Magazine

Fantástico artículo Diego. Mi enhorabuena.

Aprovecho y te hago un corta-pega de un fragmento de mi libro «El narval perdido» (Amazon) en el que expongo un fascinante descubrimiento que hice sobre las brujas. Espero que estés de acuerdo:

“..He descubierto que las brujas que fueron quemadas en la hoguera eran todas unas gordas. Como lo oyen.

No se sorprendan, porque el asunto es bien serio. A ver cómo les resumo yo mi investigación.

Es bien conocido que las brujas tenían algunas características que delataban su condición de tales; y no me estoy refiriendo a la escoba que usaban como medio de transporte y otras cosas singulares que algunas culturas han descrito. Quiero explicarles que las diversas sociedades han mostrado consenso solo en algunos de estos signos. Son varios, pero les recordaré cuatro de ellos por ser los más conocidos.

Habrán leído que las brujas no pueden llorar; también que si les pinchan no sangran; tampoco se reflejan en el espejo y por último –y ahí voy yo- que si las tiras al agua flotan.

Pues bien; sepan Vds. que muchos de los tribunales e instituciones europeas que se dedicaron a la caza de brujas, decidieron que la prueba más fiable para descubrir a una bruja era comprobar su flotabilidad. Con tal motivo, durante bastante tiempo se les ocurrió atar de pies y manos a las sospechosas y tirarlas al agua; como lo oyen.

Si se hundían, obviamente se ahogaban instantáneamente y entonces el inquisidor de turno alegaba que habían muerto inocentes de pecado y todo era felicidad porque estaban ya disfrutando de la gracia eterna. Pero si flotaban por unos momentos, se apresuraban entonces a sacarlas del agua para quemarlas vivas. Suena heavy de cojones, pero les puedo jurar por mi perro que era así.

Y por un principio físico simplísimo, podemos deducir que la bruja flaca se hunde mucho mejor que la bruja gorda; porque esta última tiene más sebo que compensa la gran densidad de sus huesos, con lo que su flotabilidad es bastante mayor.

No cabe sino concluir que los puertos europeos están llenos con los esqueletos de sospechosas flacas, mientras que a las pobres desgraciadas gorditas las asaron a todas.

Habrán reparado ya en el hecho de que cualquier sospechosa de brujería lo tenía bastante jodido con independencia de que fuese gorda o flaca. Reflexionen un momento y hagan el cálculo conmigo: si era flaca y bruja, moría ya solo por flaca. Si era flaca inocente, se ahogaba también. Si era gorda y bruja, la freían por ambas cosas; y a la pobre rellenita inocente la abrasaban también, aunque en este caso, solo por gorda.

Ya ven lo importante que es esto del peso en la brujería. Me hubiese encantado tomar unas cervezas con el grandísimo Caro Baroja y poder contarle este hallazgo, seguro que se habría sorprendido…”

sobre el chiste del TBO…

«Padre, padre… quiero un Renault 5 !!!»

«Esto es un confesionario, hijo. No un concesionario!»

(fin)

Respecto al tema del Oculista, no es una errata, es que el oculista era ocultista en sus ratos libres… PVI