Por ahora todo va bien. Por ahora todo va bien. Por ahora todo va bien.

(La Haine, Mathieu Kassovitz)

Hace ya bastantes años escuché, leí, o puede que ambas cosas, al escritor y traductor Javier Calvo decir que la obra de Lovecraft había cambiado para siempre la literatura de terror y que, de haber seguido con vida unos años más, probablemente habría cambiado también la ciencia ficción. Yo, que me declaro adicto irredento de la destrucción, me sentí atraído de inmediato por aquella declaración no solo intelectual, sino de intenciones. El cambio supone transformación, desaparición de lo viejo y alumbramiento de algo nuevo, muerte y nacimiento. Y, si este mundo necesita algo de forma urgente, es que alguien le ponga una almohada sobre la cabeza y apriete con todas sus fuerzas hasta que deje de patalear. Es algo personal, un deseo morboso que nace del odio de clase y el resentimiento y que, por el momento, no veré cumplido. En parte, porque somos nosotros, como totalidad, los que tenemos que cometer el homicidio; nadie puede quedar libre de culpa. Pero también porque no tenemos ni idea de qué hacer después. Matar al viejo mundo es matarnos a nosotros mismos. Vivimos atrapados en el callejón sin salida de la dimensión poscinemática. Todo es fantástico, inaprensible, a pesar de que ocurre frente a nuestros ojos, en nuestras pantallas, a todas horas, sin que podamos hacer nada, no ya por evitarlo, sino por dejar de mirar. Vivimos entre la fascinación y el horror.

Las coordenadas del horror

No sabes nada del infierno. La realidad es mucho peor.

(Event Horizon, Paul W. S. Anderson)

El relato de terror se ha transformado. Ya no tememos a los fantasmas ni a los vampiros. Tampoco al lobo en el bosque, ni a un monstruo ciclópeo y tentacular con mil bocas hambrientas. Nuestro peor miedo es seguir vivos. La vida es en la actualidad el mayor temor y la fuente de la ansiedad de la gente corriente. Según Lacan: «La angustia es producto del encuentro con lo Real, una reacción defensiva frente a lo que no miente». Enfrentarse al espejo de lo Real es lanzarse por el tobogán de la angustia y el miedo a lo posible, que es todo: el trabajo, la inflación, el aburrimiento, envejecer, encontrarte un bulto en el pecho, engordar, aparcar en el centro, pagar el alquiler. La constante amenaza que significa estar vivos hoy en día es la gasolina que mantiene encendido nuestro sistema límbico 24/7. Siempre alerta, pero sin dejar de ser productivos. Como dijo Axl Rose: «Bienvenidos a la jungla. La cosa empeora cada día».

Ahora, imaginemos un eje cartesiano. En horizontal, la dimensión de lo racional. En vertical, aquella que transita entre el horror y la maravilla. En la intersección, un lunes a las ocho y cuarto de la mañana de camino al trabajo.

El horror desciende en diagonal, directo a lo irracional, a aquello que no puede, ni debe, ser concebido. Y, en ese descenso dantesco, pasa por los diferentes escenarios que el teórico y novelista David Peak describe en su ensayo The Spectacle of the Void (Schism Press, 2014). El espectro del horror, denominación muy apropiada, transita de lo raro a lo inquietante, lo terrorífico y, finalmente, lo horroroso.

Entendemos por raro cuando, en un relato, el mundo descrito coincide consigo mismo, pero se produce una disonancia con respecto al nuestro. Se mezclan diferentes cosas y generan una nueva realidad. Hay algo que está fuera de lugar. Lo raro tiene relación con el realismo, está cerca del eje de nuestras coordenadas iniciales, aunque supone la irrupción de algo que no debería estar ahí. No todo lo sobrenatural es raro, porque puede, aun siendo sobrenatural, ser propio de los esquemas estructurales de nuestro acervo cultural. En ese sentido, el monstruo clásico —como el vampiro, el hombre lobo, Godzilla o King Kong— no es raro, porque pertenece a un sistema lógico que nos es propio y familiar.

Por otra parte, un relato se torna inquietante cuando el mundo doméstico no coincide consigo mismo. Algo se insinúa, pero no está. Por seguir con el ejemplo anterior, un vampiro no es raro, es terrorífico, pero la huella de su existencia resulta inquietante: la cicatriz de unos colmillos en el cuello, un aullido en la noche, armarios abiertos por un fantasma…, la pista sutil que lo antecede, como un sonido en la noche, algo que sirve de disparador para la imaginación y que planta la semilla de la incomodidad porque nos hace sospechar que algo no va bien. Es la escena de Audition en la que descubrimos que hay alguien dentro de un saco; son los susurros que se escuchan en los pasillos de Hill House; un rastro de tejido gelatinoso en el almacén de carga de la Nostromo.

Un poco más abajo, alcanzamos lo terrorífico; el miedo en estado puro, la negación del mundo real. La prueba material de que aquello que no estaba en lo inquietante, pero cuya existencia sospechábamos, ha cobrado cuerpo y existe en el mismo plano y tiempo que nosotros. Pennywise asomando por la alcantarilla, Freddy Krueger esperando a que te duermas. La negación de toda seguridad. El mundo, tal y como lo conocemos, se descompone. Estamos solos ante el abismo. Y en la soledad reside lo horroroso. El horror es la toma de conciencia. La terrible epifanía sobre nuestra verdadera posición y papel en el universo. Es el estadio superior por el que la comprensión de la existencia y de la realidad del mundo nos golpea como un mazo, nos enloquece y destroza. Leemos novelas de terror como quien pasa junto a un accidente en la autopista y mira de reojo: como una necesidad de recordar lo peor por venir, las probabilidades que implica estar vivos. Pero también como necesidad de dar con una explicación al mundo, a nosotros en él y al horror de experimentarlo.

Está todo lleno de estrellas

Oh, my God… it’s all full of stars!

(2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrick)

En sentido contrario avanza la ciencia ficción. Trazando una diagonal que hasta ahora hemos denominado sense of wonder. Personalmente, no creo que el sentido de la maravilla sea un absoluto ni una categoría, es dimensional. Y en su viaje, al igual que el horror, pasa por diferentes estados. En su despegue, la línea del sentido de la maravilla transita de lo tecnológico a lo socioeconómico para elevarse hasta lo utópico y, finalmente, lo maravilloso.

Lo tecnológico es aquel estado en el que la ficción presenta avances técnicos importantes: coches voladores, ciudades con megarrascacielos o viajes a estaciones planetarias en Marte, pero, sin embargo, no existe un cambio sustancial en las características estructurales de nuestro presente. Es el futuro socialdemócrata. Básicamente, es un calco de nuestra realidad y esos avances tecnológicos no han servido más que para producir pequeños cambios estéticos. La fantasía del capitalismo: todo sigue igual, pero con luces de neón, conexión 10G y gente pidiendo limosna o repartiendo comida a domicilio en patinetes. La perversión de este primer estado tecnológico es la distopía en la que, bien la tecnología avanza para esclavizar a los seres humanos, bien la tecnología es incapaz de salvarnos de nosotros mismos y caemos en un pozo de salvajismo pretecnológico. Por contra, el estadio socioeconómico sí aborda, además de los avances tecnológicos, los cambios estructurales que estos pueden producir: desaparición de las clases y de la estructura social, del patriarcado. Aunque estas diferencias nacen de las características de nuestro tiempo. Existe una transformación, no una rotura. El quebrantamiento de esas estructuras se alcanza en la utopía. Es en la utopía donde se establece una nueva norma para un mundo nuevo. Su razón de ser reside en lo inteligible de la propuesta. La utopía es irrealizable, pero comprensible, se puede creer en ella porque, además de necesitarla y desearla, entendemos su funcionamiento. Tiene unas reglas, unas normas, y eso se nos da bien. Ya construimos un mundo sobre ellas y funcionó durante un par de siglos. ¿Por qué no intentarlo de nuevo? Se traman nuevas estructuras en el terreno inestable de la especulación, sostenidas únicamente por la imaginación.

El máximo desarrollo de esta línea en pos de lo extraordinario es, justamente, la maravilla. Asistimos aquí a una desestructuración de todo el pensamiento y el conocimiento humanos. La imposibilidad de todo lo que dimos por sentado, el horizonte de sucesos de nuestras asunciones actuales en lo que se refiere no solo a la tecnología, sino a nuestra relación con ella y con el universo, el mismo concepto de ser humano, de pensamiento, conciencia y comunicación.

Y es aquí, llegados a este punto, convertidos en el comandante David Bowman, cuando nos encontramos frente a nosotros mismos, más allá del espacio y el tiempo, mudos, incapaces de encontrar no solo palabras, sino pensamientos que expliquen lo que sentimos, porque, Dios mío, está todo lleno de estrellas.

El horror cósmico y la fascinación

Existe una situación real, irrebatible, pero es demasiado vasta como para que un solo individuo la conozca en su totalidad, así que debemos crear nuestra comprensión de ella por medio de la imaginación.

(The Ministry for the Future, Kim Stanley Robinson)

Todo se reduce a un problema de comunicación. De nuevo, gracias al teórico David Peak, descubrimos que el horror se sustenta sobre dos efectos: la lucidez inarticulada y la confusión articulada. La lucidez inarticulada se da cuando algo es conocido o experimentado y debe ser contado, pero no puede serlo. Es decir, comprendemos lo que hemos visto, el funcionamiento del mundo y nuestro papel en él, pero no podemos explicárselo a los demás. Por su parte, la confusión articulada aparece cuando algo incomprensible ocurre y debe y puede ser contado. Así pues, sabemos que existe, pero no podemos comprenderlo, se lo mostramos a los otros sin explicación, sin llegar siquiera a encontrar las palabras que podrían describirlo.

El horror total existe en equilibrio perfecto entre la lucidez y la confusión. Una vez se comprende la realidad del mundo y se alcanza lo que conocemos como horror cósmico, se produce la catarsis que denominamos parálisis cósmica, que es un fracaso en la comunicación, representado por esos dos estados. Este es el principal motivo por el que, cuando comenzó a emitirse la miniserie de televisión Chernobyl (Craig Mazin, 2019), la mayoría de los creadores relacionados con la literatura de horror saltamos entusiasmados. A pesar de no pertenecer al género, Mazin utiliza los tropos del horror cósmico y sustenta la tensión, justamente, sobre esa dualidad comunicativa que es la lucidez inarticulada o la confusión articulada. La serie está repleta de silencios en los que los personajes intentan comprender o explicar algo que está más allá de su propia existencia. El silencio de la parálisis cósmica. Y, de ahí, al horror consciente.

De la misma forma, el estado superior de la maravilla produce este error en la comunicación. Comprendemos, pero no podemos explicarlo, o simplemente quedamos cegados por lo maravilloso. Y, de nuevo, la catarsis, la imposibilidad de comunicarse produce ese estado de parálisis cósmica. Es David Bowman entrando en el monolito, es la doctora Arroway tratando de explicar lo que ve al final del agujero de gusano, es la locura musical de la nave nodriza en Close Encounters of the Third Kind.

Sin embargo, a pesar de que la consecuencia del horror y del sentido de la maravilla es idéntica, la parálisis muda, sus resultados son opuestos. Tan antagónicos como la dirección que toman en nuestra gráfica.

La primera consecuencia del horror es el cinismo: todo está perdido, no somos más que insignificantes sacos de células sometidos a una realidad inevitable. En palabras de Slavoj Žižek: «La gente ya no cree en la verdad ideológica; no toma las proposiciones ideológicas en serio. El nivel fundamental de la ideología, sin embargo, no es el de una ilusión que enmascare el estado real de las cosas, sino el de una fantasía que estructura nuestra propia realidad social». Por su parte, el sentido de la maravilla lo que produce es fascinación, deseo de proyección.

Y, llegados a este punto, tenemos un problema. Uno más. Porque ya no somos capaces de imaginar más que en un sentido. Toda proyección hacia el futuro queda atrapada por la atracción irresistible de lo peor por venir y alcanza, como mucho, el muro distópico de la perversión del presente. La imaginación colectiva de la sociedad posfordiana queda atrapada en un túnel de realidad en forma helicoidal, una cinta de Moebius infinita que comienza y acaba frente al horror indescriptible del mal invocado. El innombrable futuro al que estamos abocados sin remedio. Hemos perdido el rumbo a la fascinación y la culpa no es de los videojuegos.

Maggie y Tina

Oh, when there’s no future

How can there be sin

We’re the flowers in the dustbin

We’re the poison in your human machine

We’re the future. Your future.

(«God save the Queen», Sex Pistols)

El 21 de mayo de 1980, en la Reunión Anual de Mujeres Conservadoras, Margaret Thatcher dejaba para la historia una de sus más famosas invocaciones: «There is not alternative». Tina para los amigos. Todavía podemos escuchar el continuo del espacio-tiempo quebrarse al pronunciar aquella imprecación directamente extraída del grimorio de los Chicago Boys. Ronald Reagan calentaba en la banda como gobernador de California, donde se había lucido ya a finales de los sesenta al reprimir las revueltas estudiantiles de Berkeley en lo que llegó a conocerse como «el jueves sangriento». Tras una semana de revueltas y gases lacrimógenos, el que luego sería líder de las naciones libres de la Tierra declaró: «Cuando sueltas a los perros de guerra, se pueden cometer errores en ambos lados». Por aquella época, Donald Trump solo era un recién graduado en Económicas que ya se dedicaba a la especulación inmobiliaria en la empresa de su padre. Años después, millonario y presidente, repetiría mucho aquello de both sides solo para legitimar el supremacismo blanco e igualarlo a la imparable demanda política y social del movimiento Black Lives Matter. Solo es una parada más en el camino.

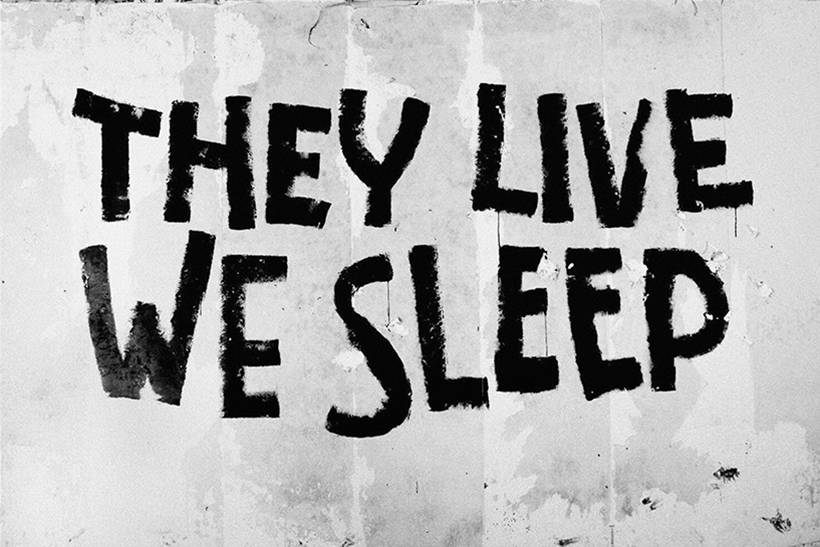

Una vez invocado el caos reptante, ciego y amorfo de la destrucción total e incontrolable que es el libre mercado, ¿qué otra cosa podemos hacer más que esperar? Como dijo Mark Fisher en su ensayo Capitalist Realism: Is There No Alternative?: «Resulta más fácil imaginar el final del mundo que el final del capitalismo». Y en esas estamos. Horrorizados frente al caos del mercado desatado, incapaces de mover un músculo mientras los flautistas amorfos que lo adoran y temen entonan un narcótico ulular disonante que lo adormece. Lo entendemos, pero no podemos explicarlo. El resto del tiempo no es más que ficción confusa, un teatrillo impostado que podemos describir porque ocurre frente a nuestros ojos, en nuestras pantallas y timelines, aunque no llegamos a dar crédito, a comprenderlo. La parálisis cósmica es el estado actual de las cosas. De nuestras cosas.

El demonio me llevó por el vacío sin sentido. Más allá de los brillantes enjambres del espacio dimensional, hasta que no se extendió ante mí ni tiempo ni materia, sino solo el Caos, sin forma ni lugar. Allí, el inmenso Señor de Todo murmuraba en la oscuridad cosas que había soñado pero que no podía entender, mientras a su lado murciélagos informes se agitaban y revoloteaban en vórtices idiotas atravesados por haces de luz. Bailaban locamente al tenue compás gimiente de una flauta cascada que sostenía una zarpa monstruosa, de donde brotaban las ondas sin objeto que al mezclarse al azar dictan a cada frágil cosmos su ley eterna. «Yo soy Su mensajero», dijo el demonio, mientras golpeaba con desprecio la cabeza de su Amo.

(H. P. Lovecraft, Azathoth)

Solo unos meses antes de que Maggie invocase al caos ciego y estúpido del que nada escapa, Joe Strummer cantaba: «Viene una edad del hielo, el sol se acerca y también el colapso, el trigo crece débil, las máquinas se paran, pero no tengo miedo porque Londres se hunde y yo vivo junto al río». Con el pasado muerto y enterrado, el no future del punk ardió como el fósforo de una cerilla y se transformó en trinchera y paradoja en la que resistir. Llegaba la era del caos, nacía el capitalismo financiero. Roto el sello, no había símbolo arcano que nos protegiese. La imaginación se contaminó con el fin del mundo como un Saturno que devora a sus hijos. La fascinación se convirtió en mito, el mito en leyenda, la leyenda en anécdota, nota al pie de la historia. En adelante, ya no habría más caminos que el que nos ha traído hasta aquí.

Si la realidad es en parte definida por nuestra limitada comprensión del universo y la imposibilidad de comunicar la extrañeza del mundo frente al que se manifiesta nuestro fracaso individual y colectivo, no tenemos otra opción más que aceptar que lo que vemos en este túnel de realidad capitalista es la verdad. Las noticias, las películas, las redes sociales, la posibilidad cierta de que somos lobos entre lobos. Así que lo impensable de nuestro entendimiento metafísico, la búsqueda de respuestas a qué hay ahí fuera y cómo es, debe ser explorado y definido en otra parte. Si entendemos lo impensable como aquello que yace más allá de la comprensión, en la imaginación corrompida, ya que la mente puede procesar sensaciones y conceptos abstractos que el cuerpo no puede, el vacío debe existir dentro. El abismo del futuro está en nuestro interior, no frente a nosotros. Hay que considerarlo una infección cósmica: el más allá impensable, lo exterior, manifestándose en el interior. En palabras de Reza Negarestani: «Si levantar el velo de la realidad significa enfrentarse con imágenes imposibles, entonces el resultado será la internalización de lo verdaderamente impensable», la cinta de Moebius del cinismo ante el horror. Según Negarestani, en la obra de Lovecraft, la Tierra está infectada por el más allá. Sin embargo, hoy en día, nuestro mundo está infectado por el horror de lo impensable, de lo peor por venir. Y nosotros, meros rehenes en este viaje de ida, también.

«Oh, my God… it’s all full of stars!» no aparece en «2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrick»…