El de la tipografía es un mundo extraño. Si en Roma levantamos la cabeza para echarle un vistazo a las inscripciones del Arco de Constantino, nos llamará la atención lo mucho que se parecen esas mayúsculas a las que nos encontramos en el mismo folleto explicativo que llevamos en la mano —y de hecho, a la mayor parte de los textos impresos en la actualidad—. Pero si intentamos leer alguna de las páginas de la Biblia de Gutenberg, unos quince siglos más cercana a nuestra época, nos supondrá (con suerte) un esfuerzo notable y un ligero dolor de cabeza. La culpa (al menos en parte) de que nos resulte más familiar lo romano que lo posterior la tienen gente como el francés Nicolas Jenson, Aldo Manucio y el resto de sus coetáneos: una serie de diseñadores y tipógrafos del Renacimiento italiano que habrían de poner patas arriba el panorama de las grafías occidentales. Pero antes volvamos a los tiempos de la Roma imperial, porque la historia de los orígenes tipográficos es igual de curiosa y bastante menos conocida que otras que se cuentan a menudo.

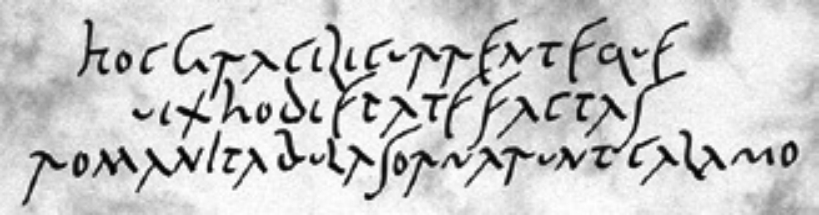

Uno de los principales hechos que a menudo damos por sentado es la unidad de mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, es tentador pensar que la P mayúscula que comienza esta frase es el complemento natural de la p minúscula, y que necesariamente hubieron de aparecer al mismo tiempo. Pero no es así. Mayúsculas y minúsculas siguieron caminos muy distintos antes de juntarse. Las mayúsculas a las que estamos acostumbrados, las T, las R, las X (no las J y las U, para esas tendríamos que esperar) fueron las primeras pobladoras del mundo tipográfico latino, y se las debemos —en su encarnación actual— a Roma, que a su vez pudo obtenerlas de griegos y etruscos. Son esos mismos diseños que apuntábamos en el Arco de Constantino y que podemos admirar también si nos acercamos a la Columna de Trajano —posiblemente el cilindro de roca que más influencia ha tenido sobre la escritura occidental—, donde las mayúsculas talladas hace poco menos de dos milenios serían utilizadas como modelo muchos siglos después. Esta mayúscula romana era el tipo oficial del Imperio, el de edictos y monumentos. Sin embargo, tenía un problema serio: lo que ganaban en elegancia lo perdían en eficacia. Escribir textos informales en mayúsculas es lento e incómodo. Por eso a la tipografía oficial la acompañaban una multitud de tipos de escritura paralelos. Uno de ellos, quizá el más común, es la cursiva romana en sus diversas variantes. Lo paradójico es que, aunque las mayúsculas romanas de monumentos, lápidas y placas nos parecen totalmente contemporáneas, la cursiva romana nos es casi imposible de descifrar. Con sus A que parecen lambdas o sus B y D prácticamente idénticas, ni nos resulta atractiva ni nos facilita la lectura. Sí que es cierto que, en tiempos del Bajo Imperio y durante la Antigüedad tardía, aparecerían cursivas que hoy nos resultarían bastante más reconocibles.

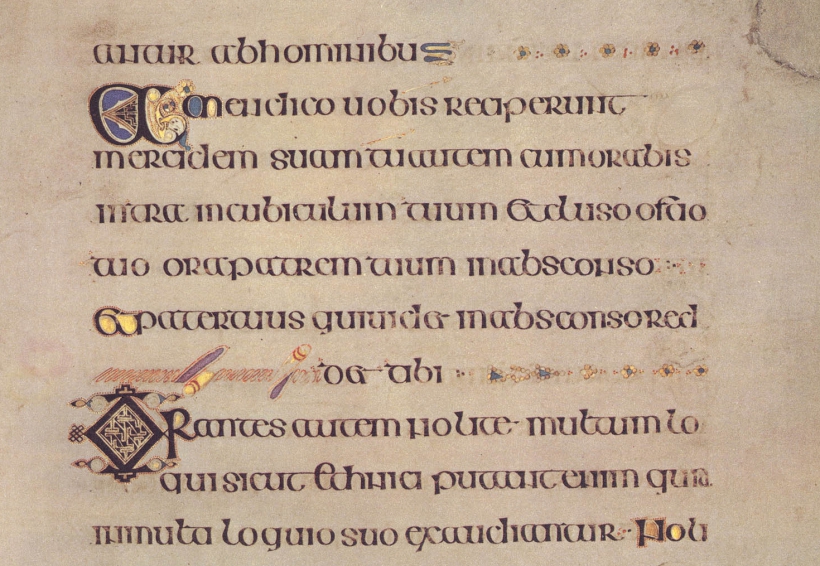

Sin embargo, con la caída del Imperio, aparecen tantos estados bárbaros sucesores como formas de representar el alfabeto latino. Es la época de caligrafías tan bellas como la desarrollada por los monjes de Irlanda —y que podemos ver en el Libro de Kells–, posteriormente utilizada en Inglaterra también. En la propia península ibérica vimos la aparición de la caligrafía visigótica, hoy en día prácticamente olvidada por completo. Desapareció sin dejar más rastro que la forma de escribir la Z, que más tarde habría de convertirse, en tiempos de Carlomagno, en la cedilla moderna.

Esta proliferación de tipografías, aunque estéticamente impresionante, tenía un inconveniente: la falta de comprensibilidad entre regiones, lo cual dificultaba el trabajo de la reproducción y difusión de los textos antiguos que se iban rescatando. A raíz de este problema, durante el siglo VIII surgió en la corte de Carlomagno la iniciativa de estandarizar la tipografía bajo un único estilo. Bajo los auspicios del emperador del Sacro Imperio, y (aunque esto aún se debate) bajo la batuta del abad inglés Alcuino, se empezó a utilizar la minúscula carolingia. La primera vez en que se usa este término, porque conviven dos alfabetos distintos. Aunque, ojo, la diferencia entre mayúsculas y minúsculas a estas alturas era cuestión de estilo, no de ortografía. Los textos estaban escritos o en una o en otra. La minúscula carolingia, más redonda y legible, fue la nueva grafía estándar en Europa Occidental durante unos cuantos siglos, pero habría de jugar un papel aún más importante más adelante.

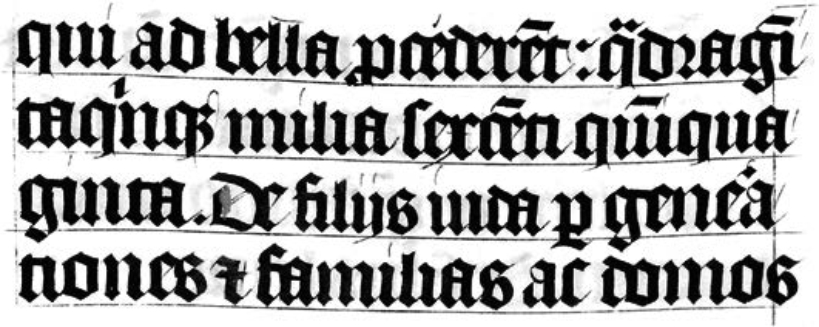

Pero, a pesar de los esfuerzos —mitológicos o no— de Alcuino, la evolución de las grafías no se detuvo, y las minúsculas comenzaron a mutar y seguir caminos distintos. Las caligrafías y tipos, como el resto de las artes, tienden a adoptar elementos del estilo imperante. La etapa entre el siglo XII y el XIV es la época de la verticalidad del gótico (tanto en letra como en arquitectura) y de la primacía de los arcos y curvas apuntadas sobre lo redondo. Es la época de la catedral de Colonia, y de la grafía gótica, que rompe todas las curvas de las letras y las sustituye por líneas rectas. La gótica es la caligrafía que hoy en día asociamos popularmente con códices medievales, carteles de pubs ingleses y biergarten alemanes, y con la fuente Old English —aunque es un anacronismo, porque el anglosajón antiguo se escribía con grafías más similares a las del Libro de Kells, por ejemplo—.

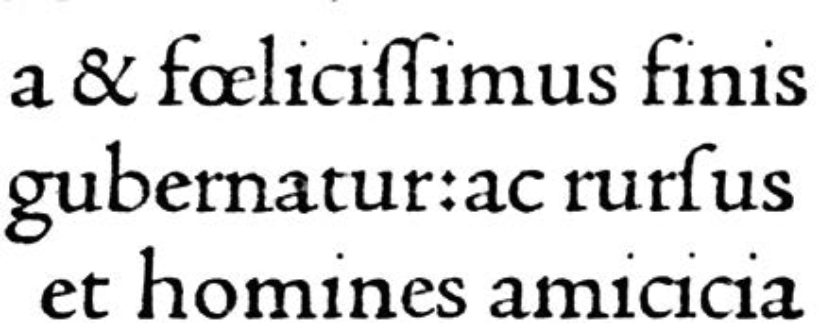

Con la llegada del siglo XV nos encontramos con otra revolución en el mundo de las grafías, esta vez de mano de los italianos. En Italia había habido cierta resistencia a adoptar lo gótico en la escritura, al igual que en el resto de las artes. En el siglo XV surge un movimiento de vuelta a lo clásico. La Antigüedad griega y romana vuelve a estar de moda, y un grupo de tipógrafos, diseñadores y artistas variopintos hace todo lo posible para recuperar la grafía de los antiguos. El caso de las mayúsculas es sencillo: están en todas partes, sobre todo en la capital de Italia. Felice Feliciano recrea el alfabeto de mayúsculas romanas gracias a la multitud de monumentos romanos que han sobrevivido y lo difunde en un manuscrito que servirá de base para todos los demás. Sin embargo, nadie sabe qué hacer para localizar las minúsculas romanas, porque nadie es consciente de que los romanos nunca las utilizaron. Tras mucho rebuscar, los renacentistas tienen que conformarse con la letra utilizada en las reproducciones de los textos clásicos, que asumen (erróneamente) es la misma que utilizaron los romanos. Da la casualidad de que la mayor parte de esas reproducciones eran manuscritos cercanos a la época de estandarización del famoso Alcuino y estaban escritos en minúscula carolingia. Así pues, las nuevas grafías —que ahora llamamos humanistas— adoptan la que será la fórmula dominante hasta la actualidad: un alfabeto de mayúsculas basadas en las mayúsculas monumentales romanas, como las de la Columna de Trajano, y un alfabeto de minúsculas basadas en la minúscula carolingia: un diseño técnicamente anacrónico basado en un error, pero no por eso menos bello.

El final de la historia, y el salto final a la hegemonía de los tipos humanísticos, llega gracias a la imprenta, y a gente como Nicolas Jenson o Aldo Manucio: fueron ellos, junto con otros grandes impresores y diseñadores, los que crearon las primeras tipografías basadas en diseños humanistas, y los que por primera vez permitieron su difusión a gran escala. Desde el siglo XVI, la fiebre de los tipos humanistas o romanos desplaza a los góticos, expandiéndose tanto a España como hacia el norte. La notable excepción es Alemania, que de forma irreductible continuará utilizando las letras góticas hasta bien entrado el siglo XX (aunque eso se merece su propio artículo). El diseño de Jenson es quizá el que se convirtió en el estándar a ser seguido desde su creación, tanto que hoy, si cogemos un libro y lo abrimos, es muy probable que esté impreso en una tipografía sucesora de la que impulsó Jenson. Con el paso de los siglos y la llegada del Barroco, del Rococó y del Neoclasicismo cambiarán ligeramente los estilos, pero la fórmula básica creada por los diseñadores renacentistas permanecerá prácticamente igual hasta nuestros días. Como dice Nesbitt, el Renacimiento se convirtió en «el modelo y el ideal para el resto del mundo occidental», pero quizá en ningún área sea esto tan cierto como en la de las tipografías.

«Pero si intentamos leer alguna de las páginas de la Biblia de Gutenberg, unos quince siglos más cercana a nuestra época, nos supondrá (con suerte) un esfuerzo notable y un ligero dolor de cabeza.» Escribe usted…quince siglos?

Una errata. De hecho, todo texto sobre la escritura no está completo sin una.

La leyenda dice que solo el mencionado Aldo Manucio consiguió publicar libros sin su errata. Por supuesto, solo es una leyenda.

Quince siglos más cercana. Si las capitulares romanas son de hace 2000 años, y la Biblia de Gutenberg de hace unos 500, eso hace que sea 1500 años más cercana a nuestra época.

Lo de la letra alemana necesitaría un post o, en su defecto, un podcast.

Afortunadamente, ya existe. https://99percentinvisible.org/episode/fraktur/

Pingback: La clasificación de Maximilien Vox - Jot Down Cultural Magazine