Domingo, diez de la mañana. Hace un frío polar, las hojarascas del otoño se amontonan en las aceras mojadas, apenas pasan coches por la glorieta de Atocha. Los policías municipales, aburridos y soñolientos, se vigilan a sí mismos. Unos metros por delante de donde yo paso, un viejo lanza un escupitajo verde al suelo desde la puerta de un bar. Dos chicos recién salidos del afterhourstraen los ojos como platos, lo miran todo con asombro pero no pueden pronunciar palabra —se les despeña en el abismo que se extiende entre neurona y neurona—. Un hombre emboscado en su abrigo lleva en la mano un cucurucho de periódico con churros grasientos y humeantes. Junto al quiosco de La Once hay un travesti con minifalda vaquera, medias altas fosforitas y zapatillas Nike rosas del número 48. En la entrada del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía una pequeña fila de turistas aguarda el momento de la apertura. La exposición estrella del momento es “Locus Solus”, aclamada unánimemente por la crítica como un acontecimiento cultural de primer orden.

Mi temor más acendrado al entrar en un museo de arte contemporáneo consiste en profanar sin querer alguna obra. Quizá me siento a descansar en un cubo de acero de Richard Serra pensando que se trata de un banco, o cuelgo mi abrigo en un árbol de George Brecht creyéndolo un perchero más del guardarropa. También está el peligro contrario de confundir el utensilio con la obra: ¿eso es un equipo de extinción de incendios o la enésima genialidad del último premio Turner? ¿Se habrán dejado los operarios del museo un cacharro olvidado en mitad de la sala? ¿Será ese el cuartito de la señora de la limpieza o una instalación antiretropostmoderna? En este sentido Duchamp ha hecho mucho daño. Desde que a este hombre se le encendió la bombilla, el mundo se ha convertido en una colección infatigable de ready-mades. Después de Duchamp y Andy Warhol, el aura de la obra de arte reside únicamente en la firma.

La labor hermenéutica resulta una gimnasia agotadora. Forzamos los ojos para tratar de entender esta obra, aquélla y la de más allá; en la mayor parte de los casos, lo mismo nos da el socorrido “Sin título” —para qué me voy a molestar, pensará el artista— que el epígrafe metafísico, culturalista, pretencioso, que en vez de dar pistas se oculta en la mística o en la referencialidad teórica. Miramos y remiramos con la esperanza de que las mismas musas que no quisieron visitar al artista nos concedan un toque en la cabeza con su varita mágica para “completar el sentido de la obra”. Nada. ¿Será que nos pierde el secular prejuicio mimético (el arte debe imitar la realidad)? ¿Acaso nos falta sensibilidad estética? ¿O es que somos unos cazurros que no hemos leído lo suficiente (por ejemplo, los ensayos de T. W. Adorno o Arthur C. Danto)? Nos encogemos de hombros. No sabemos ni quiénes somos. Casi ni nos atrevemos a confesarnos en silencio lo que pensamos. En el fondo nos resistimos a aceptar nuestra ignorancia, nuestra incapacidad de apreciar estas cosas, nuestro salvajismo. Algo falla, y este algo tenemos que ser nosotros, a la fuerza.

La labor hermenéutica resulta una gimnasia agotadora. Forzamos los ojos para tratar de entender esta obra, aquélla y la de más allá; en la mayor parte de los casos, lo mismo nos da el socorrido “Sin título” —para qué me voy a molestar, pensará el artista— que el epígrafe metafísico, culturalista, pretencioso, que en vez de dar pistas se oculta en la mística o en la referencialidad teórica. Miramos y remiramos con la esperanza de que las mismas musas que no quisieron visitar al artista nos concedan un toque en la cabeza con su varita mágica para “completar el sentido de la obra”. Nada. ¿Será que nos pierde el secular prejuicio mimético (el arte debe imitar la realidad)? ¿Acaso nos falta sensibilidad estética? ¿O es que somos unos cazurros que no hemos leído lo suficiente (por ejemplo, los ensayos de T. W. Adorno o Arthur C. Danto)? Nos encogemos de hombros. No sabemos ni quiénes somos. Casi ni nos atrevemos a confesarnos en silencio lo que pensamos. En el fondo nos resistimos a aceptar nuestra ignorancia, nuestra incapacidad de apreciar estas cosas, nuestro salvajismo. Algo falla, y este algo tenemos que ser nosotros, a la fuerza.

Entro en Locus Solus, la primera gran exposición consagrada al escritor Raymond Roussel (1877-1933). En ella se percibe con claridad la profunda influencia que este personaje tan curioso tuvo en el arte y la literatura del siglo XX. Roussel era un dandi extravagante que vivía metido en una roulotte con las persianas bajadas y que sentía fascinación por la literatura aventurera y fantástica de Julio Verne (el cartel del Viaje al mundo en 80 días, que está en la exposición, es una maravilla). Publicó diez obras en vida —poemas, novelas, relatos, teatro— en las que, según él mismo proclamaba, “la imaginación lo es todo”. Después cometió la imprudencia de explicar los mecanismos de su literatura en un texto póstumo titulado Cómo he escrito algunos de mis libros, en el que demostraba todo lo contrario: que la imaginación no era nada en su obra y que todo respondía a un artificioso mecanismo de combinaciones fonéticas y juegos de palabras. Cibernética literaria lo llamó Dalí. Este “ingeniosismo literario” (que guiña el ojo a la posteridad, como quien cuenta un chiste sin gracia) tendría mucha fortuna en algunos autores posteriores como Georges Perec.

Roussel estaba convencidísimo de su genialidad y cada fracaso de sus obras le suponía un tremendo palo que le ponía al borde de la tumba. Lo cuenta él mismo: “Cuando apareció La Doublure, el 10 de junio de 1897, su escasa aceptación fue para mí un golpe terrible. Tuve la impresión de que caía en tierra desde lo alto de una prodigiosa cúspide de gloria. Fue tal el trastorno que experimenté que incluso llegó a manifestárseme una especie de enfermedad cutánea que se tradujo en un enrojecimiento de todo el cuerpo. Mi madre hizo que nuestro médico me reconociera porque creía que se trataba de un sarampión. El resultado principal de aquel impacto emotivo fue una grave enfermedad nerviosa que me aquejó durante mucho tiempo”. Lo mismo le sucedería con sus siguientes libros y obras de teatro. Esquilmada la fortuna familiar que había heredado, murió de sobredosis de barbitúricos en un hotel de Palermo.

A pesar de su escaso éxito popular, su influencia ha sido decisiva en artistas tan importantes como el ya mencionado Marcel Duchamp, que fundó el arte moderno poniendo una firma en un orinal. En 1912 Duchamp asistió con Francis Picabia y Guillaume Apollinaire a una representación de la obra de Roussel Impresiones de África y quedó profundamente impactado (en esta exposición se puede ver una copia de su Gran Vidrio). Cundió también su magisterio entre los dadaístas, como Philippe Soupault, Paul Éluard o Roger Vitrac, que en sus revistas comparaban el jardín de Locus Soluscon los paisajes de Giorgio de Chirico. Asimismo fue considerado un precedente por los surrealistas: Louis Aragon lo llamó “el presidente de la república de los sueños”, André Breton “el mayor hipnotizador de los tiempos modernos” y Robert Desnos “el ojo pegado a su microscopio”. Por su parte, Dalí elogió la “rigurosa lógica de la Fantasía” de Roussel y le rindió un homenaje en la revista Le Surréalisme au service de la Révolution. Posteriormente su influencia se manifestó con gran fuerza en el Colegio de Patafísica, donde le dedicaron sucesivas obras y exposiciones. La proyección internacional de su obra se debió, finalmente, a la fundación de la revista Locus Soluspor parte del escritor John Ashbery en los años 50. Los escritos de Georges Perec, Michel Foucault, Michel Butory Alain Robbe-Grillet sobre la figura de Roussel hicieron el resto. Parece claro, pues, que estamos ante un escritor para escritores y artistas, cuya obra sirve de referencia, trampolín o excusa para la creatividad de los demás.

A pesar de su escaso éxito popular, su influencia ha sido decisiva en artistas tan importantes como el ya mencionado Marcel Duchamp, que fundó el arte moderno poniendo una firma en un orinal. En 1912 Duchamp asistió con Francis Picabia y Guillaume Apollinaire a una representación de la obra de Roussel Impresiones de África y quedó profundamente impactado (en esta exposición se puede ver una copia de su Gran Vidrio). Cundió también su magisterio entre los dadaístas, como Philippe Soupault, Paul Éluard o Roger Vitrac, que en sus revistas comparaban el jardín de Locus Soluscon los paisajes de Giorgio de Chirico. Asimismo fue considerado un precedente por los surrealistas: Louis Aragon lo llamó “el presidente de la república de los sueños”, André Breton “el mayor hipnotizador de los tiempos modernos” y Robert Desnos “el ojo pegado a su microscopio”. Por su parte, Dalí elogió la “rigurosa lógica de la Fantasía” de Roussel y le rindió un homenaje en la revista Le Surréalisme au service de la Révolution. Posteriormente su influencia se manifestó con gran fuerza en el Colegio de Patafísica, donde le dedicaron sucesivas obras y exposiciones. La proyección internacional de su obra se debió, finalmente, a la fundación de la revista Locus Soluspor parte del escritor John Ashbery en los años 50. Los escritos de Georges Perec, Michel Foucault, Michel Butory Alain Robbe-Grillet sobre la figura de Roussel hicieron el resto. Parece claro, pues, que estamos ante un escritor para escritores y artistas, cuya obra sirve de referencia, trampolín o excusa para la creatividad de los demás.

Mientras paseo por las salas de Locus Solus me doy cuenta de que lo único que me interesa son las películas antiguas, las fotografías, las primeras ediciones de los libros y la grafología de las cartas. Lo demás son artefactos que me dejan indiferente. En una de las paredes se proyecta un cortometraje documental muy bonito de Joseph Cornell titulado Bookstalls en el que se ve a la gente curioseando entre los puestos callejeros de libros, imágenes de una ciudad y paisajes de las Highlands, barcos de vapor que navegan por el río a toda velocidad, el agua azotando la cubierta de un barco en medio de la tormenta, los vendedores ambulantes que muestran souvenirsa los turistas en el puerto, las mujeres lavando la ropa y tendiéndolas en cuerdas, una vaca flotando, los campesinos recogiendo la cosecha… En otro vídeo sale Dalí diciendo tonterías. El retrato de Hitler nos coarta con su mirada siniestra. Aparece Julio Cortázar en una fotografía acariciando la enorme tumba de Roussel en el cementerio de Père-Lachaise. En un televisor se retransmite una obra de teatro absurda; tienes que ponerte los cascos para escucharla y después se te quedan las orejas rojas.

Hay estatuas africanas, cuadros, carteles, diapositivas, instalaciones, extraños aparatos, un antiguo carromato del cinematógrafo, la “máquina de lectura para Lenz”, etc. En el ABC Culturaldel 10 de diciembre el crítico de arte Delfín Rodríguez enumeraba con gran pirotecnia retórico-poética los objetos de la exposición: “imágenes y textos extraviados, artefactos biomórficos, máquinas que sienten y desean, seres y mundos paralelos que recorren cartografías imprevistas o irónicas, como paseos indiferentes, sin destino ni sentido que no sea el de la fábula y la crítica como formas de explicar o parodiar el mundo de lo real y de las apariencias, todos los mundos y ninguno. Incluidos el azar y la cuarta dimensión, presentes en lo que la escritura puede revelar al juntar dos palabras que, aunque parecidas en sonido y escritura, significan universos opuestos o, tal vez, uno solo, visto, sentido y construido de mil maneras, todas paradójicas, rozándose en rimas asonantes, en músicas arbitrarias, en ruidos y sonidos tan precisos como extravagantes, tan profundos e inquietantes como burlones y carnavalescos, como pensando transparencias, pintando sin pintar en vidrio, pura luz de las oscuridades y deseos, alegoría del fuego”. Pues eso.

“¡Por favor, detrás de la línea!” grita una de las vigilantes desde el fondo de la sala. Todos nos pegamos un susto tremendo y miramos a nuestros pies, por si somos los infractores. El culpable se sonroja y pide disculpas; los demás nos alegramos de no ser él. El museo está repleto de bedeles que velan con escrúpulo por el cumplimiento de las normas. Serían capaces de dar su vida por la causa del arte si alguien se obstina en pisar la raya de seguridad. Hay un vigilante dedicado en exclusiva a custodiar un palo de madera con plumas de colores, como si fuese el Santo Grial. En otra de las exposiciones veo a una chica que, cansada, se ha sentado de espaldas a una pantalla en la que aparece de vez en cuando alguna frase poética. Cuando me paro a mirar la pantalla se da cuenta de que está de espaldas a la obra y se gira, abochornada. Al rato descorro una cortina negra pensando que detrás habría una instalación audiovisual o algo así, pero no: sólo hay una pared. Miro a los lados para ver si alguien me ha visto, disimulo como puedo y me marcho dando largas y lentas zancadas. Sólo me falta silbar.

“¡Por favor, detrás de la línea!” grita una de las vigilantes desde el fondo de la sala. Todos nos pegamos un susto tremendo y miramos a nuestros pies, por si somos los infractores. El culpable se sonroja y pide disculpas; los demás nos alegramos de no ser él. El museo está repleto de bedeles que velan con escrúpulo por el cumplimiento de las normas. Serían capaces de dar su vida por la causa del arte si alguien se obstina en pisar la raya de seguridad. Hay un vigilante dedicado en exclusiva a custodiar un palo de madera con plumas de colores, como si fuese el Santo Grial. En otra de las exposiciones veo a una chica que, cansada, se ha sentado de espaldas a una pantalla en la que aparece de vez en cuando alguna frase poética. Cuando me paro a mirar la pantalla se da cuenta de que está de espaldas a la obra y se gira, abochornada. Al rato descorro una cortina negra pensando que detrás habría una instalación audiovisual o algo así, pero no: sólo hay una pared. Miro a los lados para ver si alguien me ha visto, disimulo como puedo y me marcho dando largas y lentas zancadas. Sólo me falta silbar.

Aparte de Locus Solus, vi la exposición de Muntadas titulada “Entre/Between”, hice la visita obligada a la mujeres llorosas de Picasso y me senté un buen rato a ver La ventana indiscretade Hitchcock. Frente al Guernica, una masa de curiosos componía otro cuadro de vanguardia, si bien más colorista: abrigos verdes, gorros rojos, botas de cuero, peinados de todo tipo… y, sobre todo, los rasgos cubistas de las mujeres orientales. Mi idea era aguantar “tres horas en el museo Reina Sofía”, como homenaje al libro de Eugenio d’Ors sobre el Prado, pero llega un momento en la vida de todo ser humano, por muy kamikaze que sea, en que hay que tomar una decisión drástica: o salir a fumar un cigarro y tomarse el aperitivo, o morir de monomanía e inanición. A partir de la primera hora empiezan a experimentarse en el organismo los efectos secundarios del arte contemporáneo: desorientación, vista nublada, mareos, síntomas de deshidratación, calambres en las piernas, dolor de cuello… De modo que sólo pude resistir dos horas y cuarto, que tampoco está mal.

Mientras apuro una caña de cerveza en el bar de al lado, con la mirada atolondrada y caótica, llego a una conclusión modesta pero suficiente: sólo por la belleza de las turistas —los ojos de color verde manzana, las melenas rubias, los semblantes pálidos, los rasgos de las japonesas— merece la pena levantarse de la cama, desafiar al frío y perderse en el MNCARS. Además, los domingos la entrada es gratuita.

Creo que este artículo es acertado hasta con la foto de portada. Lo mejor del MNCARS es lo que casi podría estar en el Prado.

¿Pero qué es esto, Ernesto?

Flojo, flojo, ultraflojo,

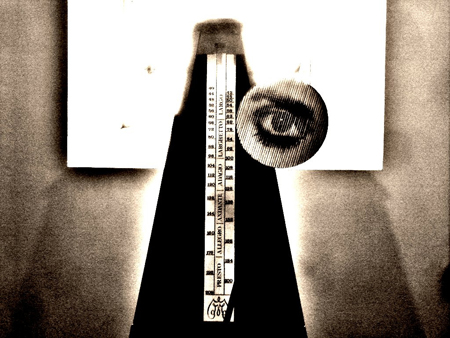

Gracias, Passereau. Aprovecho para decir que, menos la de Roussel con sombrero y bastón, las demás fotos las hice yo en el museo.

Un paseo, Fall Tropez, es sólo un paseo. OK, asumo que en cuanto a Roussel es poca cosa (no sé si ultrapoca).

Hay que completar la información con los enlaces. Como éste de la revista «Carta» del MCARS en el que viene un artículo de César Aira, que seguramente da en el clave sobre las interpretaciones rousselianas:

http://www.museoreinasofia.es/publicaciones/revista-carta/carta2.pdf

La expo tiene obras muy buenas aunque es bastante para expertos. Da la impresión de que este director del museo solamente hace exposiciones para que los críticos se queden con los ojos en blanco ante su sapiencia. No me parece mal que haya este tipo de exposiciones sobre un libro que se ha leído uno de cada 10.000 visitantes del museo, pero mezcladas con muestras un poco más populares estaría mejor. Si el director solamente quiere que vayan sus amigos a ver las exposiciones que abra una galería de arte.

Puede uno interesarse por la exposición aún no habiendo leído a Roussel. Recuero la exposición «Atlas», que estaba muy bien, por ejemplo. Yo es que no sé, pero lo del Thyssen, con Mario Testino… Y siendo medio en el sótano, como si les diera algo de vergüenza. Lágrimas de Eros, Eros y Tánatos… No sé. Quizás no te refieres a eso, de todas formas. Un saludo.

No es que sea flojo, es que la exposición es lo que es. No creo que este artículo sea sobre Raymond Roussel, no debería, y así, con una ligera orientación y descripción no está mal aunque sea la parte más impersonal y más de «lista de la compra» del artículo. Yo también lo he leído como un paseo y lo he terminado y me ha entretenido y he sonreído con la introducción. ¿Que debería haber sido precedido por uno dedicado a él?, quizá, pero no como el reciente y soporífero que hay por ahí del OuLiPo, por favor; o quizá no, que tampoco es esto un aula y no es necesario seguir un temario.

Me sorprende que los guardiantes del arte moderno te dejaran hacer fotos de la exposición, yo ni lo intenté.

A mí me gustó ver su letra y me gustó el minilaberinto por el que me metí e incluso casi me perdí aunque fuera de veinte metros cuadrados. ¿Te metiste tú o lo rodeaste? Me sobraron unos quince minutos de exposición. En la parte final, yo, ignorante de estos temas, la última parte más que verla con interés ya la visité un poco en diagonal y con desconcierto. Pero al entrar pensaba que saldría asqueado, como me suele pasar con prácticamente todo lo relacionado con el Reina Sofía, y no fue así.

Menos en la sala del Guernica (y quizá en alguna otra en que haya un cartel), está permitido hacer fotos en todo el MNCARS.

Cada museo tiene sus normas.

El otro día estuve en el IVAM de Valencia (uno no escarmienta, o le puede la curiosidad…) y allí sólo dejan hacer panorámicas de las salas, no fotos de obras concretas.

No, no me metí en el laberinto.

He vuelto hoy, a Locus Solus, en calidad de acompañante. Y me he fijado en un pequeño detalle: Cortázar no acaricia, si no que intenta levantar el mármol bajo el que, impertérrito, vigila todo lo negro Raymond Roussel. Escalofriante.

Muy buena exposición, sin duda. A mi me encanta el Museo Reina Sofía, creo que visitarlo es lo mejor que hacer en madrid