Es admirable la cantidad de tonterías que nos preocupan. Lo mucho que nos importan pequeñeces como no repetir vestido en alguna fiesta de la empresa, el incorrecto funcionamiento de una aplicación del teléfono, que no se note la arruga que llevo en la chaqueta, fulano y mengano no dieron «me gusta» en mis últimas entradas de Facebook, me están robando la wifi, joder, o «Pero ¿en serio no has visto la última serie de HBO?». Qué tremendo catálogo de chorradas ocupan a diario nuestros pensamientos. Dedicamos nuestra atención a asuntos cuyas consecuencias no alterarían nuestra vida en lo más mínimo, pero supongo que así son los peajes de la prosperidad. Cuando el diablo no tiene qué hacer, con el rabo mata moscas.

Quejarse porque en la tele te han ofendido como colectivo, acudir con urgencia al taller para reparar un arañazo en el coche, comprar seis carritos diferentes para el bebé según su edad, tirar bolsas con ropa de hace dos años porque es de otra temporada. Tengo la sensación de que, generación a generación, nos estamos volviendo gilipollas. Como si hubiésemos tocado techo y ahora avanzásemos marcha atrás. Sin embargo, de entre todos los problemas del primer mundo que nos acechan, hay uno que me maravilla por encima de cualquier otro: la delirante necesidad de que las bodas sean perfectas. Como extraídas de una revista. Ni un adorno mal colocado. Especialmente, claro, si se trata de la tuya.

«Mal. Va todo mal. El decorador se ha confundido de flores y ha traído hortensias en lugar de gerberas, en las últimas dos semanas he adelgazado tres kilos y el vestido me queda grande, a mi hermano le han cancelado el vuelo y no llegará a tiempo a la ceremonia y, para colmo, han dicho en la tele que va a llover. Es un desastre». Recibí este WhatsApp hace algunas semanas, el día anterior a la boda de una buena amiga a la que, ingenuamente, pregunté qué tal iba todo. Como si para una novia nerviosa una boda pudiese ir alguna vez bien.

Intenté explicarle que se trataba de una preocupación absurda. Siempre lo es. No ocurre nada si las flores están mal colocadas o no son las que deberían ser. Tampoco es un problema que hayas adelgazado un poco. Y menos aún que se ponga a llover. Lo divertido es precisamente eso. No hay cosa más aburrida que una boda impecable. Nos hemos obsesionado de tal modo con la boda perfecta que, cuando una no lo es —y no lo es ninguna—, hablamos incluso de gafe. Y hasta de maldición.

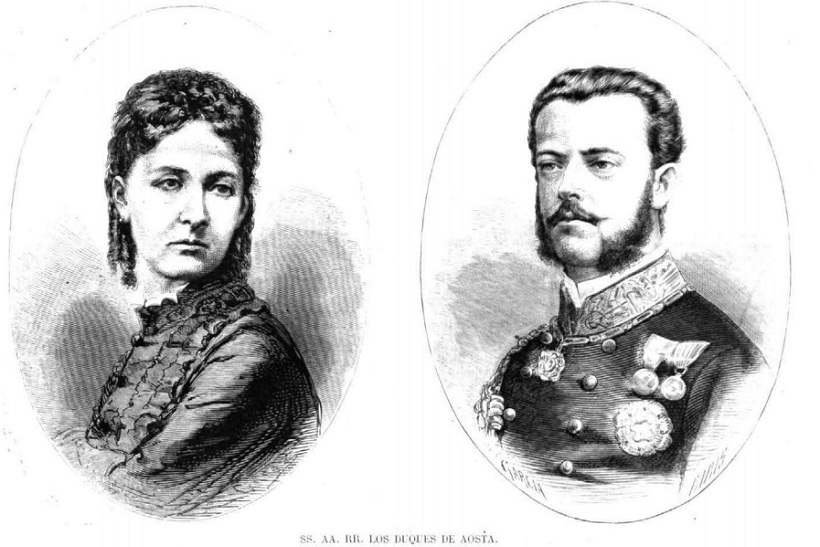

Para ilustrar el valor exagerado, desproporcionado, ilógico, en definitiva, que le damos a la imaginaria boda perfecta, suelo relatar el casamiento entre María del Pozzo, princesa de la Cisterna, y Amadeo de Saboya, duque de Aosta. Un caso paradigmático pero injustamente tratado por la historiografía que, debido a algunos contratiempos que surgieron en los días próximos al enlace, fue considerado en su época como ejemplo de boda maldita. Una extraordinaria tontería.

En todas las bodas ocurren imprevistos. No hay por qué alarmarse. Ningún invitado se lleva las manos a la cabeza. Es lo natural. Se continúa con la fiesta y fin del problema. Y la de María y Amadeo no iba a ser una excepción. De haberse celebrado hoy en día, los novios estarían preocupadísimos por la progresiva deformación del plan perfecto, cincelado a conciencia en el guion original a base de férreas certidumbres y afiladas noches en vela. A María y Amadeo, sin embargo, se la trajo al pairo.

El 30 de mayo de 1867 fue la fecha elegida para oficiar la ceremonia. Un día antes, en el palacio donde se hospedaba la princesa, una de las costureras apareció ahorcada dentro de un armario sujetando el vestido de novia con las manos. Aunque las malas lenguas hablaron de asesinato, la versión oficial cuenta que se trató de un suicidio. Sea como fuere, María del Pozzo no estaba para mandangas. Tal vez hoy en día estemos obsesionados con la boda perfecta, pero hace siglo y medio no estaban las cosas como para preocuparse por detalles como la muerte en extrañas circunstancias de una doncella. ¿Se ha matado una costurera que sostenía mi vestido? Pues que me confeccionen uno nuevo para mañana y a otra cosa. Así lo ordenó la princesa.

Al día siguiente fueron a recoger a María ni más ni menos que la hermana del novio, Clotilde de Saboya, y su marido, el «príncipe Napoléon», primo del emperador Napoleón III, acompañados por un extenso séquito. En principio no había riesgo alguno de que ocurriese nada extraño, sin embargo, todos ellos, por desgracia, tuvieron que aguardar un buen rato en la calle sudando bajo un sol inconmovible ya que el guardián del palacio no encontraba las llaves del portalón principal. Un descuido por el que sabía que sería severamente castigado y que lo condujo a cortarse las venas en cuanto la comitiva nupcial, por fin, se alejó hacia la iglesia.

Reconozco que es tener muy mala suerte. Las cosas como son. Pero, qué diablos, en las bodas, esta clase de percances suceden cuando menos te lo esperas. Lo que tampoco se puede hacer, por un par de trágicas muertes, es empezar a hablar de maldición. Ni siquiera cuando antes de llegar al Palacio Real de Turín, donde se encuentra la capilla del Santo Sudario en la que esperaban el novio, los sacerdotes y los invitados, el coronel de la guardia real cayó fulminado debido a una insolación. Pues qué se le va a hacer. Siempre habrá cositas así, con las que uno no cuenta cuando está programando el bodorrio. Lo mejor es tomárselas con humor y no permitir que nos arruinen un día tan señalado.

Durante la ceremonia, sin ir más lejos, no ocurrió nada raro. Amadeo y María se convirtieron en matrimonio y todo el mundo fue conducido al salón donde se celebraba el banquete. Fue una verdadera pena que, al finalizar la comida, uno de los testigos del novio —locamente enamorado de María, al parecer— se pegase un tiro en la cabeza. Un gesto que deslució un poco la celebración y desentonó en un ambiente tan festivo y relajado. Con lo bien que iba todo.

En cualquier caso, son contrariedades que nadie puede prever. Todos queremos que en nuestra boda salga todo a pedir de boca, pero si un tío se vuela la tapa de los sesos de un disparo, no queda otra que armarse de paciencia. Siempre hay un tonto que necesita llamar la atención. En la boda de mi primo Avelino, por ejemplo, un amigo de la novia se puso en pelotas y escandalizó a parte de los asistentes. ¿Y qué vas a hacer? ¿Echarlo? Hay que perdonarlo y no permitir que el ánimo decaiga. Igual que con lo del suicida.

Lo del senador Arnulfo es otro cantar. Quién iba a sospechar que sufriría una apoplejía de regreso a su casa y moriría en el acto. De haberlo sabido, Amadeo ni lo habría invitado. Siempre resulta incómodo que un amigo la diñe en el momento menos oportuno. Es una de esas situaciones que no sabes bien cómo manejar. Como aquel domingo en el que paseabas con tu pareja tranquilamente por la ciudad y te cruzaste con tu ex. Qué violento. Ignoro si Arnulfo tenía fama de inoportuno, pero vaya momentito para sufrir un accidente cerebrovascular, caramba.

Pero aquello no ensombreció los ecos de los esponsales. En cualquier boda, al fin y al cabo, hay incidentes desgraciados. Es algo que aprendimos en los noventa viendo Vídeos de primera con Alfonso Arús. Sin ir más lejos, recuerdo a una novia que se acercó tanto a una vela que al final se le incendió el velo. Por eso fue una lástima que un asistente del rey Vittorio Emanuele II de Italia, padre de Amadeo, se cayese del caballo y se desnucase. Porque, más que una serie de amenos infortunios casuales, parece ya recochineo. Una cosa es que se mueran cinco personas en tu boda, que tiene un pase, pero que palmen seis puede llegar a resultar molesto. Por mucha que sea la paciencia de los novios.

Y tal vez fuese esa la razón de que, a esas alturas, nadie se esperase ya que el conde de Castiglione fuese a morir arrollado por el tren. El pobrecito cayó a las vías cuando aguardaba en la estación para regresar a casa y murió allí mismo, tiñendo el suelo de sangre y la boda de María y Amadeo de sospechas y murmuraciones. A ver quién les quitaba ya el sambenito de gafes. Por fortuna, cuatro años más tarde él fue nombrado rey de España y ella, por pura aritmética, reina consorte, lo que terminó de confirmar que aquella pareja estaba más que maldita. A los «peligros que lleva consigo la empresa de gobernar un país tan hondamente perturbado» se referiría dos años después en su carta de renuncia a la corona. Pobre muchacho.

Todo esto es cuanto le expliqué a mi amiga después de leer su angustiado y temeroso WhatsApp con intención de tranquilizarla. No existe la boda perfecta, le dije. En todas ellas suceden simpáticas eventualidades como las descritas.

Pues no me pregunten por qué, pero no funcionó. Es más: todavía se puso más nerviosa, la muy chiflada.

Bibliografía:

La plaga de los Borbones, Ignacio Martín Escribano (Visión Libros, 2013).

Más allá de la coincidencia, Martin Plimmer y Brian King (Robinbook, 2005).

Historia de España contada para escépticos, Juan Eslava Galán (Planeta, 2004).

En estos tiempos que corren este tipo de artículos te evaden de la realidad un rato. Gracias Manuel. Por lo que cuentas y como lo cuentas.

Parece una boda contada por mí. Y con eso está todo dicho.

Por no hablar de la de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battemberg…¡hasta tiene una sevillana que la relata! Gracias por el entretenimiento.

Pingback: Hasta que la muerte los separe - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Hasta que la muerte los separe by Camila Fabbri – Masticadores