Hasta que nos marchamos de Galicia, allá por 1970, el botín de los domingos consistía en un tebeo del Capitán Trueno y un ejemplar de Historias Selección, la colección de Bruguera que hizo de mí un ávido lector. Eran pequeños volúmenes de tapas amarillas, que intercalaban una página de dibujos cada tres o cuatro de texto. Las viñetas resumían la historia y me las tragaba en un santiamén. Después devoraba el relato completo, ya sabiendo el argumento. El tebeo del Capitán lo leía cinco veces a lo largo de la semana y al llegar el sábado también había dado cuenta del libro. El siguiente domingo, se repetía la historia.

Cuando nos mudamos al delta del Ebro, cambié las Historias Selección por las de aventuras. Parte del surtido venía directamente de mi padre, que encargaba a su club de lectura (el entrañable Círculo de Lectores), todo lo que veía de Verne y de Salgari. Otra parte la compraba yo, o más bien la mercaba, ya que en el quiosco del pueblo se podía cambiar la novela de la semana anterior por una nueva, pagando un duro por el trueque.

Allá por 1973, descubrí una nueva colección de Bruguera. Se llamaba La conquista del espacio y salía un título nuevo cada viernes. Cierto es que los ejemplares que llegaban a mis manos estaban a menudo en las últimas, las tapas de cartón medio rotas y el papel ceniciento, sobadísimo de tanto cambiar de dueño. Pero todas esas cosas me traían sin cuidado. Lo que contaba eran las historias.

¡Y qué historias! Aquellas primeras novelas de ciencia ficción me permitían evadirme de una realidad nada halagüeña para el chico regordete y empollón, —víctima propiciatoria perfecta para el bullying escolar cuando la palabra todavía no se había inventado— hijo de emigrantes, recién llegado a un pueblo donde nunca tuve muchos amigos. Mis novelas no eran un entretenimiento, eran un salvavidas que me permitían escapar de los matones del colegio a bordo de navíos interestelares, enamorarme de princesas marcianas en un tiempo en que las chicas miraban a través de mí sin verme, imaginar planetas exóticos e imperios galácticos en un país en el que hasta el dictador que nos regía era pequeño y vulgar. Todo estaba allí, a mi alcance, los cohetes y las razas exóticas, los monstruos alienígenas y las chicas rubias en pijama de látex, dibujadas en trazos brillantes sobre las tapas negras de mis libros de alquiler.

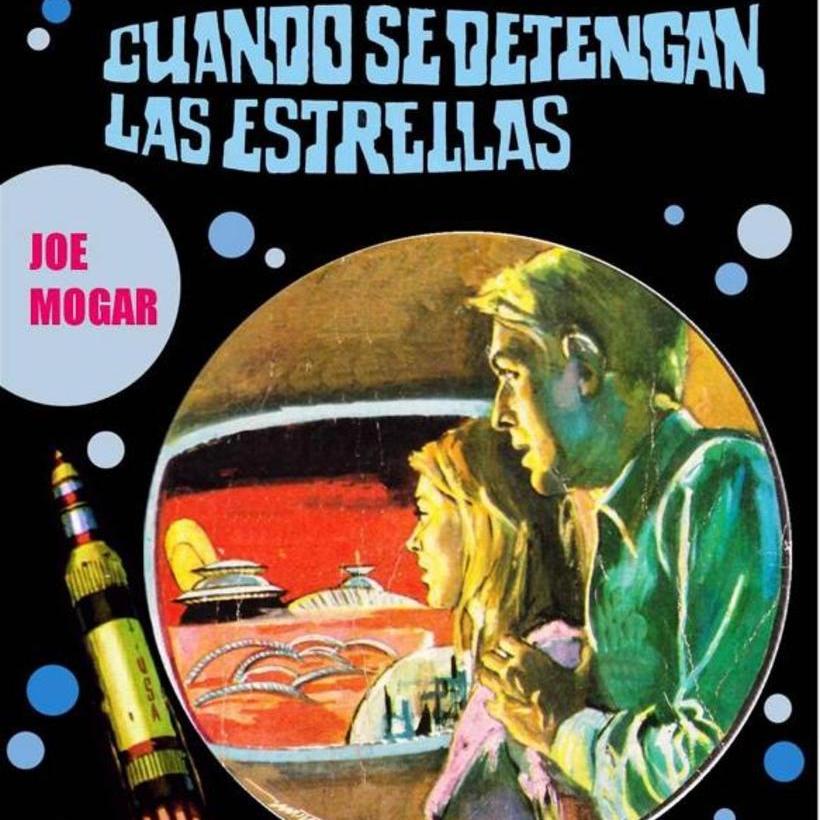

Una de las pocas novelas que no truqué, invirtiendo en ella cinco duros que me rentaron durante años, se llamaba Cuando se detengan las estrellas. He perdido la cuenta de cuantas veces la leí. Empezaba así:

Avoa esperaba.

Hacía horas.

Exactamente seis.

Trescientos sesenta minutos en el transcurso de los cuales solo hizo dos cosas: pasearse de un lado para otro, como una fiera enjaulada, y clavar los ojos en el reloj de pared, donde las saetas parecían soldadas a la esfera. No obstante se movían con una lentitud desesperante, pero era así.

Avoa sabía que ya faltaba poco.

Unos cuarenta y cinco minutos más y todo habría terminado.

Frases cortas, directas, secas. Las tres primeros párrafos de dos palabras cada uno. Al final del séptimo párrafo, el obligatorio cliff hanger. Claramente, el texto de un profesional, que promete desde la primera línea un buen relato, con poca tontería. Recuerdo haber copiado ese arranque, años más tarde, en uno de mis cursos de escritura creativa, en Estados Unidos, como ejemplo de la técnica que se usaban en los llamados Science Fiction pulp magazines. Para entonces ya había leído cientos de ellos, pero en pocos se atrevían a matar al prota en la segunda página. Claro que apenas una página más tarde Avoa resucita en un mundo extraño, opresivo, «La ciudad muerta», donde todo el mundo parece condenado a la pena de Sísifo, trabajando duramente en una cantera sin saber para qué sirven las piedras que arranca cada día y parecen haber sido repuestas al día siguiente. Una ciudad manejada en las sombras por una siniestra «cosa», en la que solo se puede tener hijos cuando alguien muere, en la que toda innovación está prohibida, en la que no hay nada que hacer excepto contemplar como se deslizan por el cielo, lentamente, las estrellas.

Aquella idea de las estrellas móviles no podía ser más intrigante. ¿Qué podía hacer que las estrellas, fijas desde la Tierra, se desplazaran a toda velocidad en el cielo? A lo largo de la novela, se repetía una y otra vez, el mismo oráculo: la vida será menos dura y más tolerable cuando se detengan las estrellas.

Una pregunta acarreó la otra y se preguntó qué ocurriría cuando se detuvieran las estrellas. Lo harían; de eso estaba seguro.

Las estrellas, en efecto, acababan por detenerse y se revelaba el misterio, el mundo de la novela no era sino una gigantesca nave espacial que viajaba a velocidades siderales hacia un planeta virgen, donde la humanidad podría empezar de nuevo. No eran las estrellas las que se movían, sino la nave. El efecto era, supuestamente, parecido al de un AVE que pasa a toda velocidad por delante de una hilera de farolas. El observador en la ventanilla cree ver luces corriendo contra su ventana y si el ferrocarril se moviera lo bastante suavemente y el viajero acabara de despertar, amnésico en el vagón, no tendría manera de saber que es él quien se mueve, en realidad, a bordo de un tren bala.

Ni yo, ni muchos otros lectores de la época y de muchas décadas posteriores, caímos entonces en la cuenta de que la idea era una sandez mayúscula, como ya he contado con detalle aquí. ¿Por qué? Porque la nave no podía viajar más deprisa que la luz y las estrellas están muy separadas entre sí. En nuestra metáfora ferroviaria, necesitaríamos cuatro años para llegar desde la primera farola (por ejemplo la Tierra) hasta la farola más cercana (Alpha de Centauri). Por tanto, la luz de esta nos parecería siempre fija, como fijas nos parecen las estrellas.

Así que aquella primera novela de ciencia ficción de mi adolescencia mentía sin querer, porque su autor, un tal Joe Mogar, posiblemente no sabía una palabra de física, cosa que por otra parte era bastante corriente en el gremio, empezando por el genial Edgar Rice Burroughs y su serie de novelas marcianas, tan deliciosas como absurdas en lo que a la física se refiere, y siguiendo por el primer y más longevo pelotazo ciencia ficción cinematográfico, La guerra de las galaxias, cuyos alocados argumentos masacraban y siguen masacrando la ciencia más elemental.

Hablando del amigo Joe, nunca dudé de que se trataba de un escritor norteamericano, país que yo asociaba con las fotos que mi padre guardaba como relicarios, reflejando su paso en los años cincuenta por aquel lugar mitológico que, para la España de 1973, bien podía estar en Andrómeda. Fotos que retrataban en color —cuando todo en nuestro país era todavía en blanco y negro— las ciudades en las que mi viejo había pasado largas temporadas, Nueva York, San Francisco, Washington o Miami, fotos de descapotables enormes y rubias en biquini, idénticas a las de las portadas siderales de la colección de Bruguera, quizás fueran esas rubias las que me convencieron de que las novelas que devoraba cada semana tenían que haber sido escritas en América. Y más con aquellos títulos y aquellos nombres tan resonantemente sajones. Ahí van unos pocos. Tiempo invertido, de Glenn Parrish. Un trazo de luz, de A. Thorkent, La araña espacial, otra vez de Glenn Parrish, El planeta de los muertos vivientes, de Keith Luger y Perdidos en Venus, de Cliff Bradley.

En 1975, mi familia se mudó otra vez, esta vez a Sagunto, y yo cambié, casi sin darme cuenta, mis autores norteamericanos de Bruguera por otros del mismo país, cuyas obras empezaban a llegar a la Librería el Puerto, regentada por mi amigo Elías Yanini, de quién también he hablado aquí. Si en el quiosco del pueblo de mi niñez conseguía novelas al trueque, en la librería de Elías las pagaba a plazos… cuando las pagaba. El dinero no me alcanzaba para comprar todo lo que leía, pero Elías me fiaba. Tenía una libreta finita, muy vieja, con renglones azules en los que apuntaba los títulos que me llevaba cada semana y los crecientes números rojos de mi cuenta.

En los años que mediaron entre mi llegada a Puerto de Sagunto (1975) y el final de mis estudios de física (1983) descubrí los clásicos del genero. Entre las novelas que le compré (es un decir) recuerdo Los propios dioses, quizá la mejor obra del gigante Isaac Asimov, a la que siguieron Yo, robot, El fin de la eternidad y la saga de Fundación. De Arthur Clarke me llevé, por lo menos, Odisea espacial y El fin de la infancia. Aún no había pagado la mitad de esos títulos y Elías tenía que pasar página en su libretita de deudas nunca cobradas del todo para anotar La luna es una cruel amante, de Robert Heinlein —quién no era un anarquista de la República de la Luna, por entonces—, la divertidísima Universo de locos, de Fredric Brown, Mundo Anillo, de Larry Niven, y aquella novela tan triste y extraña del más triste y extraño de los escritores de la época, Frederic Pohl, El día que llegaron los marcianos. Para cuando terminé la carrera, mi biblioteca de ciencia ficción sumaba cientos de volúmenes, incluyendo la elegante saga del río de Philip Joseph Farmer (A vuestros cuerpos dispersos) y casi todo lo que habían escrito Ursula K. Le Guin, Ray Bradbury y Philip K. Dick. Por aquel entonces ya soñaba con emular a mis ídolos y convertirme en un gran escritor de ciencia ficción. Pero me frenaba la evidencia de que no habían escritores del género en España, incluso aquellas novelitas (ya remotas en mi memoria) de Bruguera habían alistado escritores norteamericanos en lugar de recurrir a talentos nacionales. Así que fui posponiendo mi debut literario.

Pasaron años, que se convirtieron en décadas. En los noventa, casi sin proponérmelo, fui leyendo cada vez menos ciencia ficción, en parte porque los géneros de moda en la época (el tecno punk y la ópera espacial) no me acababan de enganchar, en parte porque otros géneros literarios competían por mi escaso tiempo. También me convencí de que ni sueño de escribir ciencia ficción algún día nunca se vería realizado. A pesar de que en aquella década di con algunas de las novelas que más valoro (en particular la magnífica trilogía marciana de Kim Stanley Robinson) percibía cada vez más la ciencia ficción como un género maltratado, sin futuro, apto solo para nerds y frikis.

Y sin embargo, en nuestro Mundo Feliz, la ciencia ficción debería ser no ya un género importante, sino el género más importante. Vivimos en tiempos acelerados donde el futuro es hoy. Un mundo en el que se precisa un urgente debate ético para regular realidades emergentes tan complejas como la de la clonación, las mejoras genéticas, la inteligencia artificial o los cíborgs, un mundo hipertecnificado que se escapa de la comprensión del ciudadano común, un ciudadano que se encuentra, cada vez más, en la tesitura que tan acertadamente describiera Clarke: «La tecnología de una civilización lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia». Para los hombres y mujeres de a pie, todo lo que les rodea es magia. Sabemos pronunciar los conjuros que despiertan nuestro iPhone o nos permiten navegar por la red (siempre que le hayamos vendido a cambio nuestra alma a Google) pero no entendemos cómo funciona nada de lo que nos rodea. Y por tanto somos, cada día un poco más, siervos de la gleba.

La ciencia ficción ha pasado de ser un cuento sobre el futuro a un reportaje de actualidad urgente. Y en ese sentido es necesaria para los ciudadanos, como una de las formas literarias más aptas para hacernos reflexionar sobre la realidad que nos ha tocado vivir. Quizás por eso algunos de los grandes autores de hoy empiezan a interesarse muy seriamente por ellas. Así por ejemplo: Murakami, en 1Q84, juega con líneas de realidad paralelas, Ishiguro explora el infortunio de niños-clon en Never Let me Go, Ian McEwan investiga las paradojas de una inteligencia artificial que parece a la vuelta de la esquina en Machines Like Me y Joyce Carol Oates se atreve con los viajes en el tiempo en Hazards of Time Travel. ¡Aleluya! Los viajes en el tiempo, las distopías, el conflicto hombre máquina, los problemas de un mundo tecnocrático pero no lo suficientemente empático con las personas, por fin, parece interesar a los escritores mainstream y quizás empezarán, por tanto, a interesar a la mayor parte de los ciudadanos y no solo a los chicos y chicas gafotas, con pocos amigos en el colegio.

Pero el caso es que muchos de los grandes escritores de ciencia ficción también fueron y son grandes escritores, a secas. Unos pocos han entrado en el canon tras crear arquetipos inolvidables como el monstruo de Frankestein (Shelley) inventar la novela de viaje temporal (Wells y su inolvidable Time Machine), el género distópico en su versión moderna (el Mundo Feliz de Huxley) o adelantarse furiosamente al futuro (Verne). Ninguno de los gigantes de mi juventud, incluyendo Asimov y Bradbury, tuvo el reconocimiento que se merecía fuera de los devotos del género (a Clarke le fue algo mejor gracias a la película de 2001 y su asociación con Kubrick). Obras literarias de enorme calado como Los desposeídos y La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. Le Guin, nunca se acabaron de apreciar fuera del club. Como tampoco se apreció el talento de Philip K. Dick, un genio trágico que murió a los cincuenta y tres años, solo, enloquecido y arruinado, tras haberse pasado toda su vida friéndose a anfetas para producir a ritmo frenético las novelas e historias cortas que le daban apenas para comer. Novelas entre las que se cuentan las que dieron lugar a Blader Runner y The Man in the High Castle, productos que, al margen de su alto valor literario han generado millones… de los que Dick no vio un centavo.

El caso de Dick no era único. En general, los escritores norteamericanos del llamado género pulp, del que deriva mucha de la mejor ciencia ficción clásica, vendían sus obras casi al peso, y no solo no aspiraran al más mínimo reconocimiento literario, se conformaban con llegar a fin de mes.

A unos pocos, como aquellos escritores que Bruguera traducía del inglés para la colección La conquista del espacio, ya en 1971, sin duda les fue bien, ¿no? A fin de cuentas llegaron a nuestro país antes que Asimov, Bradbury, Clarke y el resto, sin duda debido a la gran tirada de sus obras, lo que justificaba que una editorial española pagara derechos de autor y traducción, asunto nada baladí en el apretado mercado del libro.

No hace mucho, con motivo de un certamen de ciencia ficción en Murcia, que tuvo el gusto de inaugurar, acabé rebuscando en mis cajones (los de verdad, los informáticos y los de la memoria) y di con la novela de Joe Mogar, mi primera novela de ciencia ficción. Tuve una corazonada. Decidí investigar.

No tardé en descubrir que Joe Mogar en realidad se llamaba José María Moreno García. Aparte de Joe Mogar, José María empleó otros seudónimos como Alexis Dormunt, Alfred Allyson, Clay Duncan, y Joseph M. West, y tocó casi todos los géneros, desarrollando el grueso de su carrera profesional para Bruguera, pero también en menor medida para otras editoriales1. Apenas he conseguido averiguar nada de la vida de este hombre, excepto que nació en Córdoba en 1922 (es contemporáneo de Dick y de Bradbury). Escribió cuatro novelas de ciencia ficción (para Bruguera) tres novelas de terror y… cerca de cien novelas de género policíaco. Eso no es ser prolífico, eso es ser Hércules. Un Hércules que, como Philip K. Dick, vendía sus obras al peso. Un Hércules que firmaba con pseudónimos anglófonos, un Hércules perfecta y absolutamente desconocido, a quien debo la primera novela de ciencia ficción de mi vida.

¿Y los otros? El hombre detrás de Glenn Parish2 se llamaba José Luís García Lecha (1919-2005), alias Clark Carrados, alias Louis G. Milk. Escribió seiscientas novelas de ciencia ficción. Si añadimos las del oeste, bélicas etc., la suma de eleva a más de dos mil. Recibió un homenaje, a título póstumo, en 2008.

Keith Luger era Miguel Oliveros Tovar (fallecido en 1985), autor de quinientas novelas, tocando también todos los géneros. Cliff Bradley era Jesús Navarro3 y escribió nada menos que ochocientas cincuenta novelas, algunas de las cuales fueron adaptadas al cine. A. Thorkent resultó ser Ángel Torres Quesada4, nacido en Cádiz en 1940, ganador del premio UPC 1991, tan prolífico y genial como los otros, aunque bastante más joven.

Todos ellos sufrieron un maltrato y un olvido aún peor del que tuvieron que soportar sus colegas de otras nacionalidades. Todos ellos se ganaron la vida cultivando el infame género de la pseudotraducción5, esto es, pretendidas traducciones de novelas sajonas, escritas bajo pseudónimo, con el objetivo de dar cierta respetabilidad a sus obras (en la España de la posguerra y quizás en la de hoy en día, todo lo de fuera tiende a apreciarse más que lo patrio). Fueron auténticos negros, explotados, exprimidos, negados hasta del mínimo derecho que no se le privó a Dick y otros escritores de pulp en Norteamérica, esto es, el de firmar con su propio nombre.

Estos pocos que he traído hoy aquí no son los únicos, hay centenares de ellos, languideciendo en el cementerio de los autores olvidados, pero espero que rescatar a este puñado sirva para que los aficionados a la ciencia ficción podamos dedicar un instante a rendirles a todos homenaje. Y en particular déjenme dedicarle un brindis contra el olvido a mi querido Joe Mogar, autor de la primera novela de ciencia ficción de mi vida.

1. Joe Mogar y la legión de secundarios

Ja, ja, qué bueno. Conforme iba leyendo estaba pensando «¿de dónde ha salido este tío, que no sabe que todas las ‘novelas de a duro’ fueron escritas por españoles con seudónimo?», hasta que he llegado al final. :-D

Muy bueno el momento de tensión emocional.

Una delicia de artículo. Me lleva a mi distante infancia entre la ciudad de Mendoza y Santiago de Chile donde vivia mi abuela y mis tíos que me introdujeron en ese mismo mundo mágico y antesala de la «gran literatura». Sacando el tebeo (por estos andurriales los llamamos historietas) de el Capitán Trueno, las mismas derivas de lectura. Es un placer poder seguir estas notas desde los suburbios del mundo que se ha transformado nuestro país.

Alex Simmons era entre otros, el seudónimo más conocido de Enrique Sánchez Pascual, padre de Enrique Sánchez Abulí, guionista de «Torpedo» y que ahora sobrevive a duras penas con traducciones tal que tuvo que hacer su padre. Una pena…

Y no olvidemos al que quizás fuera el mejor de todos: Francisco González Ledesma, por mucho que en su tumba ponga «Silver Kane». El hombre que » escribió centenares de novelas del Oeste… ¡Y todas son interesantes por un concepto u otro».

Enhorabuena por el artículo. Puedo decir que he leído al 99% de los autores que citas. A.C.Clarke y Pohl al 100%. Me ha venido a la memoria, por aquello de nombres españoles, la novela radiofónica (y posteriores tiras) de Diego Valor. ¡Cuánto tiempo…!

Gran artículo. Felicidades.

La editorial Bruguera era bastante negrera, pero publicaban tiradas casi de cualquiera. Y si el volumen de ventas les convenía, te contrataban a la baja y te seguían publicando. Hoy en día, aparte que faltan lectores, los autores pueden terminar en una vía muerta a la menor. Yo llevo sólo a un par de autores (de ensayo) y las condiciones que les plantean los editores mayoristas son caninas, impensables para cualquier autor que empiece. Y cuando un autor se deja seducir por el canto de las sirenas y firma con alguno de los «grandes», termina con un contrato de risa y una obra que ni siquiera publican. Simplemente la sacan del mercado, porque no quieren nada que ensombrezca a las firmas que ellos apoyan y por las que, imagino que les subvencionan.

Un artículo tan emotivo como falso. Que me perdone Alminar, pero la editorial Bruguera no publicaba tiradas casi de cualquiera. En realidad, sobre-explotaba a un pequeño grupo de aspirantes a literatos, ilustradores y pintores, que se plegaron a sus exigencias estajanovistas pretendiendo otra vida. Al zamorano de adopción Curtis Garland (Juan Gallardo Muñoz), probablemente el más talentoso del grupillo, le publicaron más de dos mil títulos. Llegaba a escribir una al día con las máquinas petroleras aquellas. ¿Su problema? El mismo que posee Boixcar. Lees una y has leído su producción por completo. Porque puede cambiar de nombres y escenarios, pero sigue estereotipos. Es Corin Tellado sólo que en clave de terror o de SciFi.

Por favor, que hablamos de novela popular. O «pulp» si lo prefieres. En esa clase de publicaciones, o te basas en unos pocos argumentos con ligeras variaciones o literalmente te matas, como K. Dick. Si podemos calificar de genio a Lovecraft es porque, en esas condiciones, lograra poner en pie una obra tan original.

Ello es así porque el ritmo de publicación es infernal y el editor generalmente no paga bien. Más aún: desprecia la inteligencia del público. En los mismos USA, el hoy tan denostado John W. Campbell Jr supuso una revolución porque se preocupó de que sus autores cobraran una cantidad razonable a cambio de buenas historias. Ello dio a gente como Asimov, Heinlein y otros autores un mínimo de tiempo y márgenes para pensar nuevos argumentos. Ni en España ni en ningún otro sitio ocurrió, que yo sepa.

Y lo peor es que fue en vano. Campbell soñaba, probablemente, en elevar el género hasta la gran literatura. Pero a pesar de todo su esfuerzo, hoy vemos que no sirvió de nada.

Hablando de Historias Selección, yo leí de niño la biografía de Julio César firmada por Enrico Farinacci, al pasar los años pensé con una mezcla de fascinación y horror que era obra del famoso fascista, pero en realidad era de Enrique Martínez Fariñas, otro rey de los pseudónimos de Bruguera.

Buen artículo, con un poco de humor, creo que los he leído todos, y faltan algunos, ellos fueron los que me enseñaron el amor a la lectura, gracias por traer a mi mente estos gratos recuerdos,

.