Hay 400 000 palabras en el idioma inglés y hay 7 de ellas que no puedes decir en televisión ¿Qué clase de proporción es esa? 399 993 contra 7. Realmente deben de ser malas, tienen que ser indignantes para que las separen de un grupo tan grande.

[…]

Son las 7 más duras, las que infectarán tu alma, curvaran tu espina dorsal y evitarán que el país gane la guerra.

(George Carlin)

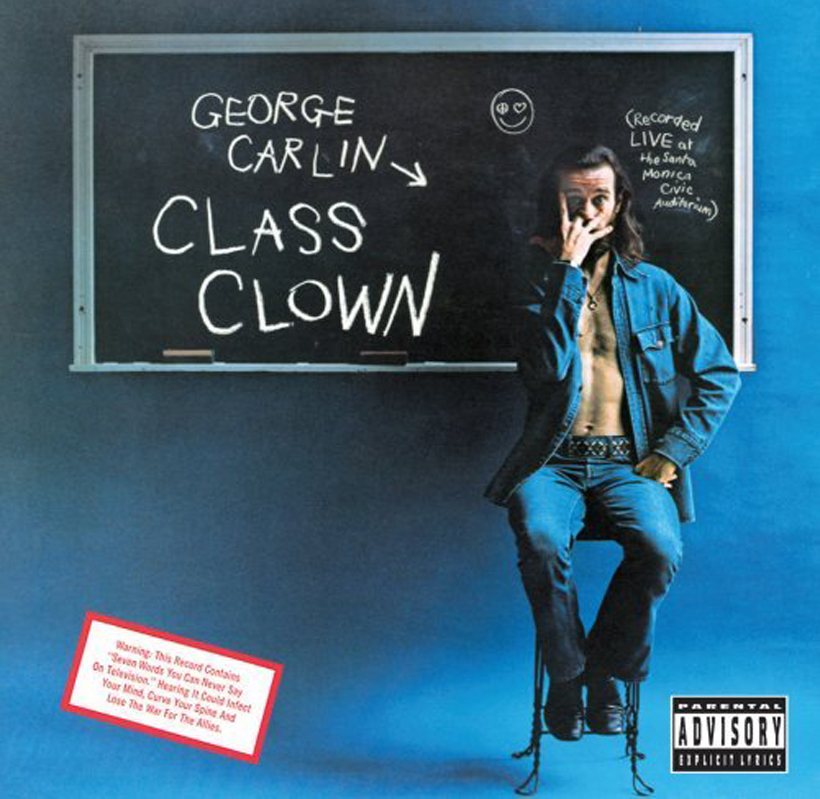

El cómico George Carlin publicó en mayo de 1972 el álbum Class Clown, un vinilo que contenía en su interior varias pistas con una selección de sus monólogos cómicos de stand-up. El último corte de la segunda cara de dicho LP duraba siete minutos, se titulaba «Siete palabras que nunca puedes decir en televisión» («Seven Words You Can’t Never Say on TV») y trataba exactamente de lo que su título anunciaba.

Durante una tarde de octubre de 1973, un hombre llamado John Douglas conducía junto a su hijo de quince años de vuelta a Nueva York, tras una visita a la Universidad de Yale, mientras jugueteaba con el dial de la radio en busca de algo con lo que amenizar el trayecto. El caballero acabó sintonizando la 99.5 WBAI-FM, donde un presentador llamado Paul Gorman advertía a los oyentes que estaba a punto de emitir un material que cierta audiencia podría considerar ofensivo: la pista titulada «Palabras sucias» («Filthy Words») del álbum Occupation: Foole (1973) de George Carlin, una variante del extracto cómico «Siete palabras que nunca puedes decir en televisión». Douglas decidió mantener la radio WBAI sintonizada, y lo que escuchó a continuación le aterrorizó.

En 1978, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que un organismo conocido como la Comisión Federal de Comunicaciones tenía derecho a decidir, según su propia escala de valores, qué contenidos eran demasiado indecentes como para ser emitidos en los medios.

Los tres hechos anteriores están relacionados. Y, según Carlin, las siete palabras sucias que nunca podías decir en televisión eran «mierda», «mear», «follar», «coño», «chupapollas», «hijo de puta» y «tetas» («shit», «piss», «fuck», «cunt», «cocksucker», «motherfucker» y «tits» en el original).

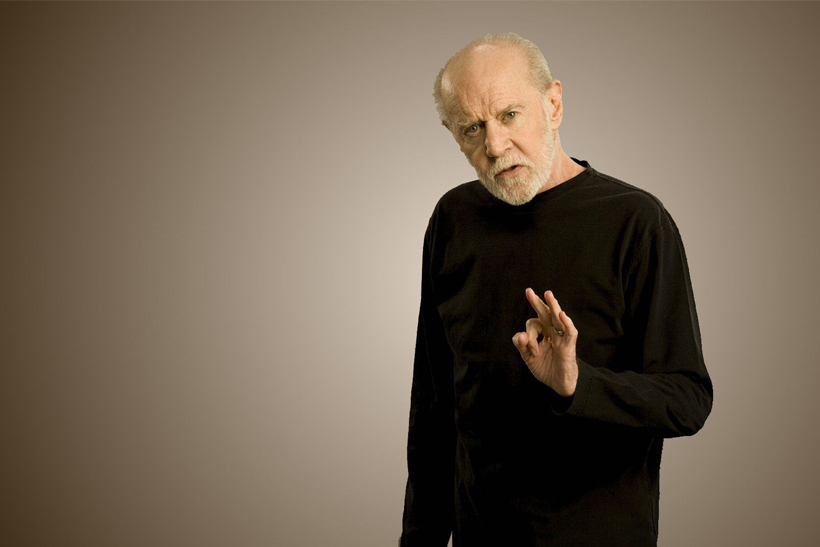

El chico del «Harlem blanco» que se creía un cómico

Cuando George Carlin nos dejó en 2008 a los setenta y un años, su figura estaba enmarcada en el imaginario popular como la de un cómico ácido y contracultural. Una silueta de comediante rebelde con la que Carlin no había nacido artísticamente, sino que se había tallado de manera consciente en una maniobra arriesgada comparable al derrape que coloca un vehículo en la dirección contraria. Porque estamos hablando de alguien que, unos pocos años antes de escupir las Siete Palabras Prohibidas, se había convertido en toda una estrella cultivando un humor convencional y seguro. Un artista asentado que vestía de manera impecable con traje y corbata (al igual que todos los cómicos mediáticos de los sesenta), cobraba al año un cuarto de millón de dólares (que ahora equivaldrían a un kilo completo) y se desplazaba hasta sus actuaciones en un jet privado. Pero de repente, aquel simpático humorista que ponía vocecillas optó por desaparecer y dejar paso al cómico que titularía uno de sus álbumes como La verdad es que disfruto cuando se muere un montón de gente, al hombre que con un monólogo sobre las palabras que no se pueden decir propició (sin querer) una reforma de las leyes para censurar que se dijeran ciertas palabras. Al mismo que dinamitó un lucrativo contrato con el hotel casino MGM Grand de Las Vegas tras una actuación donde se dirigió a una persona descontenta de la audiencia para invitarla a que, si eso, le comiera la polla.

George Carlin nació en el Manhattan de finales de los años treinta siendo el hijo de la pareja formada por una irlandesa estadounidense y de un inmigrante irlandés cuya madre se había cambiado el apellido de «O’Grady» a «Grady» al llegar al país («Arrojó la “O” al océano durante la travesía hasta aquí», bromearía el cómico). Abandonado por su padre cuando tan solo era un bebé, el pequeño Carlin creció junto a su hermano, Patrick Carlin, en el barrio neoyorquino de Morningside Heights, un lugar al que ellos apodaron «el Harlem blanco» para dárselas de jóvenes malotes creciendo en suburbio duro. Su educación se inició en una escuela católica, la Corpus Christi Church, y continuó en la Cardinal Hayes High School en la que también estudió Martin Scorsese, un instituto del Bronx del que sería expulsado cuando tan solo contaba quince años. Y unas aulas donde su nombre se convertiría en leyenda para generaciones posteriores de alumnos gracias a las referencias al instituto que Carlin colaría en sus monólogos, coñas muy vitoreadas entre aquellos estudiantes de Hayes.

En 1983, la propia escuela le invitó a participar en una cena-baile, donde se homenajearía a un decano del lugar, para recaudar fondos. La cosa tenía su guasa por lo de elegir al cómico, una persona que rechazaba la religión, para honrar al hombre que lo expulsó del instituto. Pero Carlin asistió al acto amablemente, ofreció un monólogo (libre de groserías), pagó la cuenta de la cena («No como otros» apuntaron desde el centro) y solo pidió a cambio una chaqueta de béisbol de la Hayes. En un momento dado de la fiesta, el decano homenajeado recuperó y leyó algunas de las notas por mala conducta que el cómico se había llevado a casa durante su efímera etapa escolar entre aquellos pupitres. Una de dichas notas decía «se cree que es un cómico».

Tras su breve estancia en la Hayes, el Carlin adolescente se paseó (fugazmente) por el instituto católico Bishop Dubois de Harlem y acabó ingresando en la escuela salesiana de Goshen. Entretanto ocupaba sus veranos asistiendo un campamento en el lago Spofford de NeW Hampshire. En 1954, tras abandonar la escuela, se unió a la Fuerza aérea de los Estados Unidos, donde se formó como técnico de radar. Y tres años después, tras de ser sometido en tres ocasiones a la corte marcial y recibir numerosas reprimendas no judiciales, el ejército le dio una baja general al considerarlo oficialmente «improductivo». Tras aquella exitosa carrera militar, Carlin comenzó a brincar entre trabajos variopintos hasta aterrizar en una emisora de radio de Texas para cubrir el puesto de DJ durante el turno nocturno. Ante aquellos micrófonos entablaría amistad con otro disc-jockey, un hombre llamado Jack Burns.

La comedia superficial

En 1960, Carlin y Burns decidieron agarrar todo lo que tenían ahorrado (que en el caso del primero tan solo eran unos míseros trescientos pavos) y largarse a Hollywood para triunfar como dúo cómico. La jugada les salió estupendamente y pronto el número de Burns & Carlin pasó de actuar en pubs roñosos repletos de gente de moralidad cuestionable a pasearse por las televisiones. Un par de temporadas más tarde, ambos cómicos decidieron separarse, Burns se buscó otra pareja artística y Carlin se lanzó a la comedia por su cuenta. Durante la década de los sesenta el que fuera un chico del «Harlem blanco» que «se creía un cómico» se convirtió en un habitual de la pequeña pantalla participando en The Tonight Show (donde ejercería como maestro de ceremonias cuando el oficial, Johnny Carson, no estaba disponible) y se haría famoso entre la plebe interpretando personajes delirantes: un jefe indio que anunciaba la celebración de la danza de la lluvia «si el tiempo lo permitía», un comentarista deportivo con muchas prisas llamado Biff Burns, varios disc-jokeys con pocas luces o el colgado de Al Sleet «Hippie-Dippie» un hombre del tiempo con cara de ir con bastante calma por la vida que realizaba predicciones idiotas. En sus actuaciones de stand-up, Carlin vestía traje y corbata, «Era muy conservador cuando yo lo conocí», explicaba su excompañero Burns. «En aquel momento, yo era el más de izquierdas de los dos». El éxito lo asentó en un lugar cómodo, cobrando doscientos cincuenta mil dólares anuales, actuando en todos los sitios con renombre de Las Vegas y viajando en un avión propio. Pero a Carlin aquella situación comenzó a provocarle bostezos. Y entonces, todo cambió por culpa de un malhablado llamado Lenny Bruce.

Lenny Bruce fue un cómico estadounidense de stand-up famoso por el shock que suponía para aquella época. Sus monólogos se arrojaban con el cuchillo en la boca sobre temas como la religión, el sexo o la política para descuartizarlos con una sátira muy remojada en la mala leche. Deslenguada, autodestructiva e imparable, la carrera de Bruce fue tan notable como desgraciada: lo que el hombre estaba haciendo en los sesenta era rompedor y contracultural, y justo por eso mismo la policía tomó la costumbre de detenerle durante sus actuaciones, acusándole con cargos de «obscenidad» por la vulgaridad de lenguaje. Los pubs comenzaron a cancelar sus bolos para evitar polémicas o desencuentros con las autoridades, los medios le vetaron cualquier tipo de participación, una gira Australiana se vino abajo después de que el país se alarmase ante su primer bolo en el país y nadie se sorprendió cuando se lo encontraron muerto en el baño de su casa por culpa de una sobredosis.

Cuando Carlin descubrió a aquel comediante, años antes de su caída en desgracia, admiró la valentía que demostraba sobre el escenario, esa libertad para criticar con saña y decir lo que le daba la gana sin preocuparse por las consecuencias. El propio Carlin fue detenido en una de las redadas policiales durante uno de los monólogos de Bruce cuando se negó a mostrarle a los agentes algún tipo de documento identificativo alegando que él no creía en eso. La existencia de Bruce, junto a la de otros cómicos como Mort Sahl, le llevó a la conclusión de que era posible hacer las cosas de otra manera. «Creo que la gente me ha relacionado con Lenny Bruce por un denominador común demasiado simplista, el uso de un lenguaje soez. Eso es cierto, pero probablemente todo lo demás es bastante diferente, Lenny fue el primero que convirtió el lenguaje en un problema y sufrió por ello, yo fui el primero que convirtió el lenguaje en un problema y triunfé con ello. Aunque, obviamente, él fue una gran influencia en mi modo de afrontar la comedia porque yo era rebelde y antiautoritario en una época en la que estábamos teniendo éxito ocupando dichas posiciones», apuntaba.

A principios de los setenta, y pese a la fama, el cómico estaba desencantado: «Allí estaba yo, haciendo comedia superficial para gente a la que realmente no le importaba: hombres de negocios, asiduos a los nightclubs, personas conservadoras. Llevaba haciendo eso diez años cuando de repente me di cuenta de que estaba en el lugar equivocado haciendo las cosas equivocadas para la gente equivocada». Para arreglarlo, Carlin decidió lanzarse al vacío con un volantazo: afiló su lengua, sustituyó el traje y la corbata por camisetas y tejanos, se dejó el pelo largo, comenzó a experimentar con el LSD, cambió de mánagers y se dedicó a escribir un nuevo repertorio mucho más agresivo con el que actuar en bares y pubs de pequeño aforo. Aquello redujo sus ingresos en un noventa por ciento, pero significó la reinvención y el nacimiento de una nueva persona, una que se puliría con el tiempo para ofrecer algo mucho más interesante.

Las siete palabras que nunca puedes decir en televisión

En 1972, la metamorfosis de Carlin comenzó a cocerse con el lanzamiento del álbum FM & AM. Un disco cuya cara «AM» (grabada en monoaural) contenía su repertorio pretérito, limpio e inofensivo, mientras el reverso «FM» (grabado en estéreo, con Carlin hablando por un canal y la audiencia riendo por el otro) albergaba su material más rebelde y contracultural. El mismo año, el cómico también lanzaría Class clown, el álbum que contenía el segmento «Siete palabras que nunca puedes decir en televisión».

«Siete palabras que nunca puedes decir en televisión» era una pieza brillante donde Carlin analizaba la disparatada censura estadounidense sobre el lenguaje en televisión. En la pequeña pantalla, la violencia y las armas no suponían problemas pero sí que los conllevaban el soltar una palabrota comúnmente aceptada en la jerga popular, y aquello a Carlin le fascinaba tanto como le asustaba. Su famosa lista de impronunciables se reducía a las siguientes: «Shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker, and tits». Y su exposición sobre lo absurdo de censurarlas sigue teniendo la misma validez hoy en día que en su época, aunque la gravedad de cada una de aquellas palabras fluctuó con el paso de los años.

«Shit» («mierda») se abrió cierto hueco en la parrilla, llegando hasta el punto de que la serie Policías de Nueva York publicitase un episodio como la primera vez en TV en la que se iba a pronunciar la palabra sin censurar (una ramplona promoción de la que South Park se burlaría con mucho acierto). «Piss» («mear») se volvería medianamente aceptable, sobre todo si no implicaba orina (el «piss off» americano se corresponde a un «cabrear»). «Fuck» («joder») sigue siendo considerada actualmente como un elemento peligroso. «Cunt» («coño») resulta hoy en día más ofensiva que en los setenta. «Cocksucker» («chupapollas») sigue siendo prohibitiva aunque sus dos mitades sean aceptables por separado («cock» significa «pollo» y «sucker» es «chupar»). Con «motherfucker» («hijo de puta») el humorista aclararía que aunque pareciese redundante en la lista (que ya contenía un «fuck») su inclusión le daba un ritmo muy bonito a todo, una aclaración que remataba contando una anécdota: «Una persona me llamó y me dijo que “motherfucker” era un duplicado de la palabra “fuck” porque “fuck” era su raíz formal y “motherfucker” una derivación. Y le contesté “Oye, ‘motherfucker’ ¿quién te ha dado mi número?’”». Por último, «tits» («tetas») con el paso del tiempo se ha convertido en una palabra más o menos aceptable y no tan alarmante como sus compañeras de lista. En las futuras revisiones del material sobre los términos sucios, el cómico añadiría algunas palabras nuevas como «fart» («pedo»), «turd» («zurullo») o «twat» (otra variante para «coño»). En el álbum Carlin on Campus de 1984, el artista enumeró más de trescientos vocablos adicionales que podrían formar parte de la lista para ver si así la gente paraba ya de sugerirle nuevas palabras para incluir.

«Ese texto tenía un ritmo buenísimo. Era simplemente algo hermoso, algo perfecto y ofensivo todo el tiempo, algo capaz de demostrar la estupidez de agarrar siete palabras de entre miles y explicar cómo no se pueden decir», explicaba Patrick Carlin, hermano de George. Pero un padre neoyorquino y la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) no pensaban lo mismo.

FCC

En 1973, John Douglas viajaba en coche junto a su hijo adolescente cuando escuchó el monólogo sobre las siete palabras de Carlin en la emisora WBAI y lo consideró inapropiado hasta niveles grotescos, «Por supuesto que ya había escuchado aquellas palabras antes, pero nunca a las dos de la tarde y delante de mi hijo». Douglas escribió una queja (la única que provocó la emisión) a la Comisión Federal de Comunicaciones y la cosa se desmadró: la FCC amenazó con sanciones a la cadena WBAI, la WBAI apeló aquel movimiento y el Tribunal de Apelaciones del estado consideró que la emisora tenía razón porque la definición de lo que era «decente» por parte de la FCC resultaba demasiado vaga. Y también porque la amenaza de la comisión violaba la libertad de expresión de la Primera Enmienda. La FCC apeló a su vez esta decisión ante el Tribunal Supremo y el Departamento de Justicia apareció por ahí para recordarles que cuidadito con tocar las Primera y Quinta enmiendas. A aquellas alturas el temita se había convertido en un drama nacional.

En 1978, el Tribunal Supremo dictaminó que se podría emitir el segmento de las siete palabras malditas bajo determinadas circunstancias. Pero también que la amenaza de la FCC no violaba ni la Primera ni la Quinta Enmienda en aquel caso y, sobre todo, que la FCC tenía todo el derecho del mundo a restringir contenidos durante el horario en el que los niños pudiesen estar expuestos a los mismos. Lo que no se especificó es qué tipo de contenidos podían ser restringidos, dejando la valoración de lo que era «indecente» en manos de la propia FCC.

Con aquella sentencia la Comisión Federal de Comunicaciones se convirtió en el organismo capaz de dar o no permiso para emitir según qué cosas, algo que harían basándose principalmente en las quejas de espectadores recibidas. Con la noticia, a todas las productoras y cadenas se les encogieron las gónadas de golpe y comenzaron a autocensurar sus contenidos para no jugársela en los juzgados. La televisión por cable estaba excluida de todo esto por cuestiones lógicas: si el espectador no estaba contento con la programación de dicho servicio simplemente no debería contratarla, y por tanto era su responsabilidad aceptar lo que se emitía en dichos canales.

El poder otorgado a siete palabras

«Amo las palabras, os agradezco que escuchéis las mías» era la frase con la que el comediante arrancaba «Siete palabras que no puedes decir en televisión» y también una declaración de intenciones sobre lo que sería su futura obra. Con el paso del tiempo, sus monólogos, además de tratar de manera muy crítica temas como la religión o la política, girarían con asiduidad en torno al control del lenguaje como una muestra de poder, del valor y la fuerza de palabras y sus significados. En un especial filmado para la HBO en 1977, que se emitía junto a la advertencia para el espectador de verlo bajo su propia responsabilidad, Carlin retomaba el tema de las siete palabras en un discurso donde remarcaba con lucidez que existía un mayor número de adjetivos para denostar las palabras prohibidas que palabras prohibidas en sí mismas.

Otro de sus textos clásicos comenzaba con un «No me gustan las palabras que esconden la verdad. No me gustan las palabras que ocultan la realidad. No me gustan los eufemismos ni el lenguaje eufemístico. Y el inglés americano está cargado de eufemismos. Porque los norteamericanos tienen muchísimos problemas para lidiar con la realidad, para enfrentarse a la verdad. Por eso han inventado un tipo de lenguaje suave, uno que con cada nueva generación va a peor». A continuación, Carlin ponía como ejemplo el término «shell shock» utilizado durante los conflictos bélicos, una palabra que define el estado extremo de estrés y nervios al que puede llegar un soldado en el frente. Carlin explicaba que las palabras para referirse a dicha condición se ha ido suavizando con el paso de los años, evolucionando de una expresión honesta y directa de dos sílabas («shell shock» que según el artista «casi suena como un disparo») a versiones más aguadas y construidas con más sílabas: «battle fatigue» en la Segunda Guerra Mundial, «operational exhaustion» en Corea y «post-traumatic stress disorder» durante la guerra de Vietnam, conceptos que atenuaban conscientemente la gravedad del asunto. «Apuesto a que si lo hubiésemos seguido llamando “shell shock” algunos de aquellos veteranos de Vietnam hubiesen tenido la atención que se merecían», remataba.

El legado

En series como Aquellos maravillosos años o Todo el mundo odia a Chris, los personajes escuchaban en un determinado momento la actuación de Carlin y se tiraban el resto del capítulo sustituyendo las palabras ofensivas de sus diálogos por su número correspondiente en la lista del humorista. La actuación de Carlin y sus consecuencias se habían convertido en parte de la historia cultural americana y por eso la naturaleza de aquellos gags no se le escapaba al público estadounidense.

En 2004, durante una actuación en el MGM Grand de Las Vegas donde llevaba cuatro años trabajando, Carlin se quedó a gusto sacando algo de su material más afilado al cascarse un monólogo sobre atentados suicidas y decapitaciones varias. El público no lo recibió especialmente bien y el cómico, tras aclarar que «no veía la hora de salir de este puto hotel», explicó a los setecientos boquiabiertos asistentes que prefería irse a la costa este porque era la zona habitada por las personas normales: «Para empezar hay que cuestionarse qué mierda de inteligencia tiene la gente que viene a Las Vegas. Viajar miles y cientos de millas para básicamente darle tu dinero a una gran corporación es una puta idiotez. Por eso siempre acabo ante esta puta gente de intelecto muy limitado». Ante tanto insulto, una mujer de entre público le gritó un «¡Deja de degradarnos!» al que Carlin contestó con un muy poco fino «Gracias, sea lo que fuere eso. Espero que fuese algo positivo pero si es que no, bueno, pues chúpamela». El MGM finiquitó la relación con el artista, la prensa tituló el asunto como El Carlin oscuro y el cómico entró en un programa de rehabilitación por primera vez, y por su propia cuenta, para tratar de curar su adicción al alcohol y el Vicodin. Pero más allá de las salidas de tono anecdóticas y de su fama de mascar vulgarismos, Carlin por lo general solía ser bastante justo y consecuente. En su disco Class Clown listaba en los agradecimientos a todos sus profesores católicos, pese a odiar la religión y sus doctrinas, por la educación que le habían dado.

La cabeza del humorista se reveló como una de las más importantes y sensatas de la historia reciente. En aquellos setenta, el comediante convencional y blandengue estaba muerto y enterrado para dejar paso al filósofo cabrón de ingenio afilado. Y cuando aquello ocurrió el resto de cómicos contemporáneos lo miraron con recelo porque de golpe los había convertido en algo pasado de moda. Su Class Clown en la actualidad forma parte del National Recording Registry, un archivo donde se guardan las grabaciones más importantes para la historia de Estados Unidos. George Carlin fue capaz de demostrar (para bien y para mal) lo mucho que podía reescribir las cosas alguien con un micrófono sobre un escenario y hasta qué punto era necesario estudiar el poder del lenguaje y las palabras. Y lo hizo escupiendo, en la radio y en la televisión, siete palabras muy graciosas que no podías decir nunca bajo ningún concepto ni en la radio ni en la televisión.

Shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker & tits.

Les asustan esas palabras y em canbio se pasan la vida diciendo «Asshole» (Ojete) que por aquí suena fatal, fatal…

George Carlin, UN GRANDE DE LA COMEDIA

RIP

Por si quedaba alguna duda que el humor es un asunto muy serio.

Pingback: Frase De Bob Esponja De La Hamburguesa? - 2023, Cocinarg

Pingback: El chiste más viejo del mundo - Jot Down Cultural Magazine