En Tokio, durante los años setenta en una madrugada cualquiera, un niño se escabullía desde las sábanas de la cama hasta el dormitorio de los progenitores para curiosear a través de la puerta entreabierta. El pequeño quería comprobar si su padre, un hombre que dedicaba dieciocho horas diarias a su trabajo, había vuelto a casa durante la noche porque ambos no se habían visto a lo largo del día. Se trataba de un ritual nocturno que se repetiría con frecuencia durante muchas otras madrugadas. Aquel niño se llamaba Gorō y su padre Hayao Miyazaki, el mismo Hayao Miyazaki que sería considerado uno de los directores de animación con más talento de la historia del cine. A lo largo de los años posteriores el pequeño Gorō crecería intentando entender cómo alguien que era experto en dibujar universos fantásticos donde niños y adultos de todo el planeta podían adentrarse a vivir era incapaz de abocetarse como algo más que un padre ausente en su propia casa.

El arte de volar

Hayao Miyazaki nació en 1941 entre pedazos de aviones y aspirando el clima de una desoladora Segunda Guerra Mundial desde su Tokio natal. Su padre se ganaba la vida fabricando timones para aeronaves militares y su madre trataba de sobrevolar numerosas dolencias postrada en una cama, con lo que a nadie le extrañó que el segundo hijo de los cuatro que tenía el matrimonio se dedicase a volar por su cuenta garabateando en folios las aeronaves que había descubierto deambulando por las fábricas de aviones.

A los veinte años entraría en Toei, una empresa de animación donde conocería al director Isao Takahata, y daría el salto a Nippon Animation para moldear la infancia de medio planeta al colaborar en series como Heidi, Marco, Conan el niño del futuro o las correrías del ladrón Lupin III, un imposible nieto del Arsenio Lupin que el escritor Maurice Leblanc había alumbrado hacía más de un centenar de años. La asociación con el caco le permitiría empuñar el timón del largometraje El castillo de Cagliostro, protagonizado por el propio Lupin III, una aventura de cuya proyección se rumorea que Steven Spielberg salió dando palmas con las orejas.

Toshio Suzuki, editor de la revista Animage, perseguía durante aquella época a Miyazaki para entrevistarle cuando, tras decenas de negativas, decidió agarrar una silla, presentarse en el estudio del hombre y sentarse a su vera para anunciar que no se movería de allí hasta que el director le dirigiese la palabra, algo que solo tardaría tres días en ocurrir. El editor obtuvo su artículo, que publicó acompañado de la imagen del entrevistado de espaldas porque Miyazaki se negó a que lo fotografiasen de cara, y desde aquel día ambos se convertirían en amigos y socios. Sería Suzuki quien colocaría al director al mando de Nausicaä del Valle del Viento, una película empapada en la estética de Moebius e inspirada en las visitas a los mundos de Terramar de Ursula K. Le Guin, el Invernáculo de Brian W. Aldiss, el planeta Kalgash de Isaac Asimov o la Tierra Media de J. R. R. Tolkien. Miyazaki orquestó una fábula de ciencia ficción basada en un manga que él mismo dibujaba, situada en un mundo posapocalíptico donde una jungla acorralaba a la humanidad. Se convirtió en un éxito y Takahata, Suzuki y Miyazaki fundaron en 1985 un estudio de animación propio bautizado Ghibli, la palabra que los italianos utilizaban para denominar al siroco, el viento sahariano.

Entre tanto, en las oficinas de New World Video en Estados Unidos se estaban frotando la cabeza con un dedo hasta rascar hueso al intentar encontrar el modo de estrenar Nausicaä sin causar derrames cerebrales entre el público americano. Acabaron optando por eliminar más de veinte minutos de metraje, reescribiendo el guion y pasando el trapo sobre los grises morales de la historia con intención de convertirla en un film de fácil digestión para los niños. Se modificó su título por uno con más gancho para el paladar americano, Warrios of the Wind, y se ideó una nueva portada protagonizada por un grupo de guerreros armados con fusiles semiautomáticos, espadas láser y pinta de ser descartes de He-Man, personajes que ni siquiera aparecían en la película. Al descubrir el ultraje sobre su criatura, Miyazaki decidió prohibir la exportación de sus películas si no se respetaban unas reglas estrictas, que en realidad consistían solo en una: no tocar nada más allá del título y el doblaje. Años más tarde, cuando Miramax se hizo con los derechos de La princesa Mononoke, en el buzón de la compañía americana apareció un paquete curioso: una catana junto a una nota en la que se leía «Sin cortes». La enviaba el estudio Ghibli.

Esto no es Disney

Hay gente osada que se refiere a Hayao Miyazaki como el Walt Disney japonés, una comparación tremendamente desafortunada entre jugadores que ni siquiera participan en la misma liga: las criaturas del japonés no son tan antropomórficas, sus repartos no se lanzan a cantar baladas ñoñas en cuanto se agobian y sus personajes no se tiñen con los blancos y los negros habituales de los cuentos donde el héroe luce bondad impoluta y el villano solo cobija maldad; se definen entre carreteras de grises donde a veces acechan reversos crueles. Algunas de sus obras (Mi vecino Totoro o Nicky, la aprendiz de bruja) ni siquiera necesitan un antagonista para justificarse. Y sus mujeres no son las princesas que las fábulas han adiestrado para quedarse en segundo plano, son protagonistas enérgicas, niñas de espíritus vivaces o guerreras indomables. De hecho, sus niños y niñas no están idealizados ni disneyficados, son frágiles y pueden ser malcriados, cabezotas y vulnerables, pero también valientes y luchadores. Actúan como niños reales y no como las películas han sentenciado que deben de actuar los niños reales. El propio Miyazaki dibuja en su cabeza del mismo modo que lo haría un niño: tras leer El castillo ambulante le obsesionó cómo podía moverse por el mundo el castillo del título, un detalle que la novela no especificaba, y le dio vueltas a la cuestión hasta imaginar unos gigantescos pies de gallina que trasladó a la gran pantalla.

Sus temas recurrentes son la defensa del pacifismo y la naturaleza, le obsesiona la huella humana en el ecosistema natural; Nausicaä y Mononoke contienen un marcado mensaje ecologista, en El viaje de Chihiro un río contaminado acude a una sala de baños para que lo limpien. En la vida real Miyazaki ha llegado a asegurar que le gustaría ver todo este mundo moderno de cubículos «embrujados y malditos» viniéndose abajo mientras la naturaleza lo devoraba. Está convencido de que ocurrirá en el futuro.

Castillos en el aire

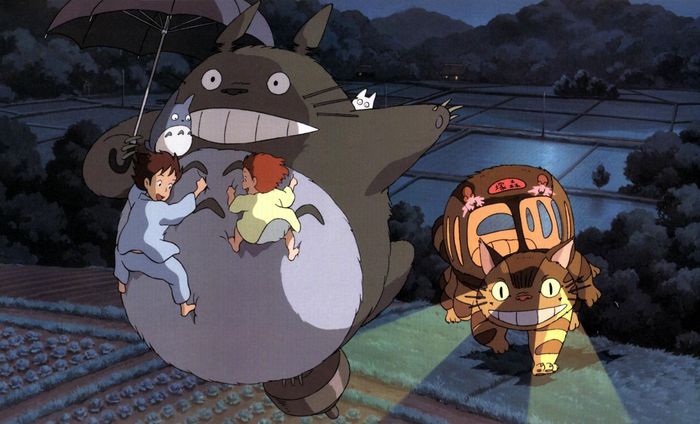

Un paseo por los mundos de Gulliver documentados por Jonathan Swift sirvió de inspiración para el tercer largo bajo la batuta de Miyazaki: El castillo en el cielo (1986), un cuento de hadas forrado de steampunk donde dos jóvenes (Sheeta y Pazu) se enfrentaban a piratas aéreos y al misterio de una isla flotante llamada Laputa, una denominación divertida para los hispanohablantes sobre la que el propio director pidió disculpas con avergonzada formalidad japonesa al enterarse, de manera tardía, de que aquello en castellano apuntaba a meretrices negociables. En Mi vecino Totoro (1988) un par de hermanas jugueteando a finales de los cincuenta por el Japón rural lograron que el mundo se enamorase de unos espíritus del bosque con pinta de peluches encantadores, que nacieron en la imaginación de Miyazaki y acabaron convertidos en parte de la mitología del país. Terry Gilliam y Time Out la consideraron la mejor película animada de todos los tiempos, y el legendario Akira Kurosawa la colocó en su lista de favoritas (junto a cosas como Un perro andaluz, Annie Hall, El Padrino II o El gabinete del doctor Caligari); reconoció sin sonrojo alguno ser fan del gato-bus que trotaba por la historia. Nicky, la aprendiz de bruja (1989) lidió con la adolescencia a través de una bruja de trece años que se independizaba e iniciaba un negocio de reparto a domicilio a bordo de su escoba voladora. El relato se ubicaba en una fantasía romántica y recurrente del autor: una villa anónima con aspecto de remix de París, Lisboa, Nápoles y Estocolmo situada en algún lugar de una Europa donde la Segunda Guerra Mundial nunca había sucedido.

La belleza imperceptible

Toda la producción de Miyazaki es asombrosamente bella, cada escena de sus películas es una obra de arte enmarcada en escenarios extremadamente detallados y animaciones exquisitas, cada fotograma parece algo nuevo que no se ha visto nunca y cada color se antoja el resultado de horas de debate. Sus películas limitan en exceso el uso del CGI porque prefieren el pulso del dibujante. Y la extraordinaria música que arropa sus trabajos desde Nausicaä es obra de Joe Hisaishi, un compositor delicioso que empezó experimentando con sintetizadores (en las primeras versiones de Naausicaä, El castillo del cielo o Mi vecino Totoro) para acabar componiendo prodigios orquestados e incluso volviendo a las partituras añejas para expandirlas cuando afinó su talento.

Pero, más allá del virtuosismo estético, donde realmente destaca Miyazaki es en su modo de mostrar la belleza imperceptible, aquella que reside en los detalles más humanos, la que convierte la experiencia en realismo y emoción. En su cine los personajes esquivan la caricatura hiperbólica clásica del anime y se mueven como si estuvieran vivos, no como si simulasen estarlo: tropiezan al caminar, se chupan el dedo, se calzan los zapatos con delicadeza, devoran alimentos con dedicación, se cobijan del viento y dedican muchísimo tiempo a decenas de tareas mundanas y naturales, a detalles que desprenden humanidad, que el cine prefiere olvidar a favor del ritmo. Tampoco las secuencias más sosegadas se avergüenzan de serlo y existen momentos de contemplación en la parada del bus, silencios extensos y escenas en las que lo único que ocurre es el aleteo de una mariposa, porque las emociones no siempre entienden de cadencia cinematográfica y sí de experiencias cercanas. El mundo de Ghibli es mágico pero realista, como aquel trayecto en tren de Chihiro. Mi vecino Totoro es una tarde de verano y Ponyo en el acantilado, un chapuzón de la infancia.

De cerdos, guerreras y sirenas

A Miyazaki le fascinan los cerdos y volar, razón por la que en sus películas suelen aparecer ambas cosas con frecuencia y en ocasiones al mismo tiempo: un hechizo convertía al piloto militar que protagonizaba Porco Rosso (1992) en un cerdo, y de paso en mercenario cazarrecompensas en una Italia de entreguerras gobernada por Benito Mussolini. La princesa Mononoke (1997) situaba sus aventuras en el Japón medieval, con un príncipe en busca de cura para una herida demoniaca como testigo de una guerra a tres bandas entre humanos que pretendían los recursos de una arboleda, los espíritus del bosque intentando defenderse y un samurái que quiere apoderarse de una ciudad minera. Se transformó en un éxito tan extraordinario como para que el mundo entero anotase el nombre de su director. El viaje de Chihiro (2001) perseguía a una niña de nueve años por un mundo fantástico de espíritus y situaciones extrañas en una cinta que se suele comparar con la Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll aun a sabiendas de que eso es quedarse muy corto. Acumuló glorias, aplausos y consiguió el Óscar a la mejor película de animación. En El castillo ambulante (2004), un largometraje tremendamente exitoso basado en la novela de Diana Wynne Jones, una joven visitaba al mago Howl para liberarse de un hechizo que la había convertido en anciana. Ponyo en el acantilado (2008) reinventó libremente La sirenita con un pez-niña enamorado de un chico humano en una producción artesanal (realizada a mano en su totalidad) que descolocó al público por jugar en profundidades mucho más infantiles que aquellas que la compañía sondeaba habitualmente. El viento se levanta (2013) se presentó como una biografía plagada de licencias ficticias de Jiro Horikoshi, un ingeniero aeronáutico responsable de la creación de numerosos aviones de guerra.

Gorō y la belleza imperceptible

De uno de los más brillantes directores del cine de animación se dice que viajó hasta Portugal solo para enfrentarse a un cuadro que le aterrorizaba del Bosco, y también que su concepto de vacaciones consistía en echarse una siesta. Ha notificado tantas veces su retirada que el anuncio de su regreso a la acción se ha convertido en un eterno running gag. John Lasseter asegura que cuando su equipo en Pixar se bloquea, la solución siempre implica revisitar una película de Studio Ghibli.

Durante años Gorō intentó conocer a su progenitor a través de su obra. Devoró reiteradamente su producción televisiva y cinematográfica hasta aprendérsela de memoria y rastreó todo lo que se escribía sobre aquel hombre. Mientras tanto, su padre celebraba el final de cada una de sus producciones anunciando que no volvería a sentarse ante ellas nunca más: «Nunca veo de nuevo mis películas una vez han salido del estudio, porque yo las he vivido y sé dónde he cometido errores». Era una contradicción asombrosa y Gorō no llegaría a conocer realmente a su padre hasta trabajar junto a él años más tarde. En realidad, Miyazaki es un hombre que se contradice a sí mismo: reniega del ordenador, escribe cartas a mano, califica el uso compulsivo del iPad como un acto masturbatorio y culpa a los videojuegos, los DVD y la tecnología audiovisual del abotargamiento de unos niños que han dejado de salir al exterior a saborear y tocar las cosas. No ve la tele, le aterrorizan aquellos que aseguran ver diariamente junto a sus hijos las producciones del Studio Ghibli, y solía animar a su equipo a no ver películas de animación en su tiempo libre justificándolo en que ya vivían rodeados de suficientes cosas virtuales en el estudio. Al mismo tiempo, era una de las figuras más importantes que han existido en ese medio audiovisual que demonizaba. En sus declaraciones más pesimistas, el japonés aseguró que «Todo es delicado, superficial y falso», mientras dedicaba las horas del día a erigir mundos que no existían.

El cine de Miyazaki quiere mostrar que el mundo es complejo, que podría ser hermoso y que está habitado por la alegría pero también por el dolor. Que la vida en el fondo no tiene lógica y no puede ser evaluada en blanco y negro. Sus películas saben que, a veces, la belleza se sienta en el asiento de al lado durante un viaje en tren, vuela en una ráfaga de viento o espera bajo la lluvia. Y que, otras veces, lo único que importa es tener nueve años, los gatos-bus que deambulan sobre los cables eléctricos, los espíritus del bosque, los dioses en la bañera y los castillos que caminan. Tardes de verano y chapuzones.

Muy buen artículo. Las patas de gallina del castillo seguramente están sacadas del cuento ruso ‘Babayaga’, del que siempre he creído que inspira mucho a Chihiro (mucho más que ‘El país de las maravillas’).

Todo es delicado, superficial y falso. Sugestiva frase que sirve tanto a la poesia como a las ciencias. Excelente artículo. Delicada eres, superficial son nuestros temores y falsa la vida porque se muere, y en el medio el amor enzarzado en afirmar lo contrario.

Leí el artículo en formato físico en su día y fue mi favorito de esa revista sin duda. Una preciosidad, como las películas de Miyazaki, enhorabuena.

Uno de los mejores artículos que he leído. Muchas gracias.

¡Gracias!

Laputa es la isla volante de la Parte 3 de los viajes de Gulliver. Laputa es una parodia de los científicos de la Royal Society y la isla vuela mediante un campo magnético que reacciona con el de otra isla que está en tierra, Balbinari

En la obra satírica del irlandés Jonathan Swift, Balbinari es Irlanda y Laputa es la corona inglesa (que vuela apoyándose y oprimiendo a la isla terrestre), así que el nombre malsonante está elegido a conciencia

Pingback: 'Misión imposible: Sentencia mortal (parte 1)', una celebración del movimiento - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Jot Down News #33 2023 - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Dibújame como a una de tus películas francesas - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: 'El chico y la garza', de Hayao Miyazaki - Jot Down Cultural Magazine