Decía Maquiavelo que pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. El deporte, en concreto, ha sido históricamente terreno abonado para apariencias engañosas. En la década de los ochenta, Kurt Rambis sacaba codos entre la purpurina del Forum de Inglewood mientras su mullet y sus gafas de nerd terminaban convirtiéndole en un icono de una NBA que aún vestía pantalones ajustados. Durante los noventa, la melena del ‘Pibe’ Valderrama se convirtió en la efigie del fútbol sudamericano y de una inigualable generación de futbolistas colombianos que se terminó diluyendo de la mano de las seis balas que descerrajaron el corazón de Andrés Escobar. Como aquellas gafas, como aquel pelo, una prenda personalizó de una manera especial la carrera de Payne Stewart, uno de los jugadores más extravagantes y, al mismo tiempo, más carismáticos de la historia del golf: los pantalones bombachos.

En los años veinte, la era en la que los duelos entre el elegante y caballeroso Bobby Jones y el fanfarrón pero genial Walter Hagen cambiaron para siempre la historia de su deporte, los calcetines de cuadros escoceses y los chalecos de punto eran habituales compañeros de equipaje de los golfistas. En la época moderna, sólo el australiano Rodger Davis, un tipo bigotudo y bonachón con el que Stewart había congeniado en la época en la que ambos jugaban profesionalmente en las Antípodas, se atrevía a romper la homogeneidad general usando unos knickers de corte tradicional. La visión de esa prenda moldeó el aspecto del más clásico en un deporte de clásicos. Del más elegante, a su manera, en un deporte de elegantes.

La carrera de Payne Stewart siempre estuvo distinguida por su peculiar apariencia. Los pantalones bombachos, la tela de tartán en sus calcetines y su inseparable gorra de visera le convirtieron, antes aún de ser un deportista exitoso, en uno de los preferidos del público. Su poco ortodoxa vestimenta, por la cual era vitoreado en cualquier torneo, se convertía en un aliado perfecto cuando aparcaba la bolsa de palos y se convertía en un padre de familia al uso: unos vaqueros y una camiseta simple bastaban para pasar desapercibido en cualquier lugar público. Cuentan que, siendo ya un golfista mundialmente conocido, Michael Jackson visitó la mansión que Stewart ponía en venta en Florida. Sólo tras un buen rato de visita, Jacko cayó en la cuenta de quién era el todavía inquilino de la propiedad. No sin que antes el agente inmobiliario le chivase al rey del pop que estaba caminando junto al “golfista de la ropa divertida”.

El anecdotario relacionado con el vestidor de Payne Stewart es prácticamente infinito. No en vano, hablamos de un jugador al que la NFL tuvo la original idea, observando sus pocos reparos cromáticos a la hora de elegir indumentaria, de patrocinar con el objetivo de que Payne se ataviase con los colores de la franquicia profesional de fútbol americano más cercana a la ciudad que albergase el torneo en el que él jugase. El resultado, con combinaciones tan estrafalarias como el naranja y marrón obligatorios en los alrededores de Ohio, hizo que Bill Elliott, cronista de golf de The Guardian, acabase escribiendo que Stewart había empezado pareciendo el hijo bastardo de WC Fields y había terminado como Ronald McDonald en un mal día.

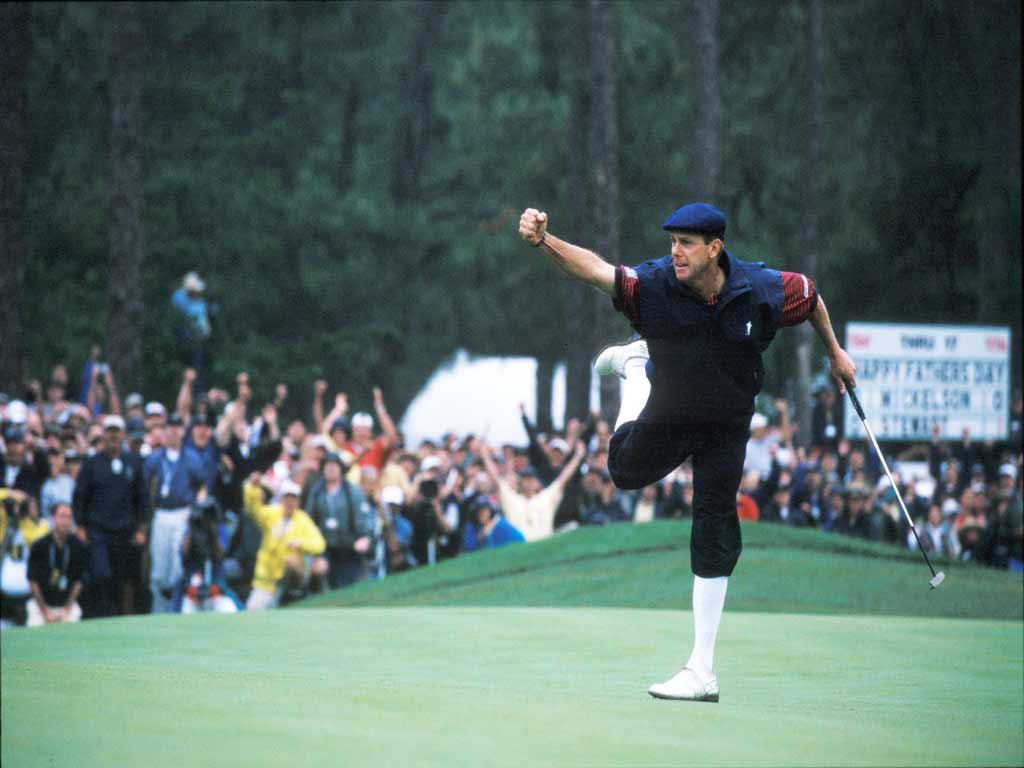

La leyenda deportiva del personaje no hace sino engrandecer el mito. Stewart, poseedor un swing limpio y tremendamente académico era, además, uno de los pegadores más rectos del Circuito. Cuando el juego corto le acompañaba, su fiabilidad era aplastante. A finales de los noventa, con dos majors ya en la vitrina de su casa de las afueras de Orlando, Payne Stewart cinceló un momento para la historia del golf. Un putt de cuatro metros y medio le daba la ventaja definitiva sobre Phil Mickelson en el hoyo dieciocho del campo número dos de Pinehurst y, con ello, su segundo US Open. Aún hoy esa distancia es la mayor desde la que se ha embocado un putt para ganar un Abierto de los Estados Unidos. Y aún hoy la inimitable pose de Stewart tras embocar la bola, alzado sólo sobre su pie izquierdo y estirando su puño derecho, cual superhéroe, en dirección al hoyo, es una memorable imagen dentro de la pinacoteca particular de todos los aficionados al golf. Su posterior estampa abrazando, casi acunando, el trofeo mientras mira de reojo, pícaro, a su mujer Tracey, es casi logotípica.

Su aura de jugador especial, distinto, le acompañó hasta en el día de su fallecimiento, el más triste de la historia del golf para muchos. El jet privado que aquel negro 25 de octubre de 1999 debía llevar a Stewart y a cinco personas más a Dallas, donde pensaba diseñar y construir un nuevo campo de golf para su alma máter, la Universidad Metodista del Sur, por alguna razón que se desconoce y que se achaca a un fallo técnico o un brusco cambio meteorológico, subió hasta los 45.000 pies (13.716 metros), una altura muy superior a la que alcanzan incluso los grandes aviones comerciales, que rondan, como mucho, los nueve o diez mil metros.

Según todos los indicios, la repentina despresurización del avión fue letal para la tripulación. El aparato de convirtió, entonces, en una suerte de ataúd volante al que el piloto automático llevó, en dirección noroeste, a cruzar el país sin control humano. Varios cazas serían desviados a inspeccionar lo ocurrido cuando el Learjet 35 dejó de responder a las llamadas de los controladores, siendo el accidente mortal de Payne Stewart el primer episodio que obligó al gobierno de los Estados Unidos a preguntarse cómo actuar en el caso de que un avión civil sobrevolara desmandadamente el país, poniendo circunstancialmente en peligro a la población. El fatídico 11 de septiembre de 2001 sería la réplica más siniestra de esta situación.

La aeronave en la que viajaba Stewart con su séquito terminaría, tras cruzar cual aparato fantasma los estados de Georgia, Alabama, Tennessee, Illinois, Missouri, Iowa y Minnesota, precipitándose debido a la falta de combustible sobre una poco poblada zona de pasto bovino de la esquina noreste de Dakota del Sur, donde ahora reposa una gran roca con los nombres de los seis ocupantes del vuelo siniestrado grabados en su lomo.

Pero Payne dejó, además de sus triunfos, un legado más profundo. Aaron Stewart tenía diez años cuando su padre falleció. Antes del suceso, jamás había estado interesado por el golf. Había coqueteado con el fútbol americano e incluso con el surf, pero jamás había escudriñado, ni por mera curiosidad, los palos que encontraba de cuando en cuando por casa. Hoy, forma parte del equipo de golf de la universidad en la que se formó su padre y su objetivo es convertirse en profesional. Chuck Cook, el tantos años preparador de Payne, es su entrenador y el golfista profesional australiano Stuart Appleby, viejo amigo de su padre y vecino de la familia Stewart, es su consejero. No ha heredado el histrionismo al vestir de su progenitor. Tampoco la pureza de su swing. Sin embargo, sí sus formas, sus maneras. Sus más allegados dicen que en Aaron hay mucho de la presencia, el aplomo y el carisma de Payne.

El tiempo dirá si la herencia es demasiado pesada para la espalda del vástago y si su deseo de perseguir la vida que su padre vivió es algo más que una póstuma intención de homenaje al ser querido que no está. Las carcajadas joviales de Payne Stewart, de cuya ausencia se acaban de cumplir doce años, siguen resonando en el subconsciente de compañeros del Circuito como Peter Jacobsen y Mark Lye, con los que, además de mañanas de birdies y bogeys, compartió formación musical: Jake Trout & The Flounders, un desenfadado grupo con el que llegaron a grabar dos discos y que, con Payne a la armónica, amenizó más de una de las fiestas que se organizaban tras la entrega de premios de algunos campeonatos.

Un hombre distinto. Un deportista heterogéneo. Un fenomenal campeón. Una personalidad irrepetible. Así era Payne Stewart, quizá el golfista menos ortodoxo de la historia. Y todo comenzó por unos pantalones bombachos. Y por un consejo paterno: “Payne, debes saber que la forma más fácil de destacar entre la multitud es vestir de manera diferente”.

Extraordinario. Felicitaciones.

Ver que un medio que no escribe habitualmente sobre golf es capaz de publicar esto es una pasada. Solemos ver, tristemente, como se suele hablar o escribir sobre este deporte sin conocimiento alguno, fallos por doquier. Enhorabuena Fran. Lo he disfrutado muchísimo.

Coincido con Enrique Soto. En el artículo hay amor al golf y respeto al personaje, algo inusual. Enhorabuena.

Chicos de JD, solo puedo quitarme el sombrero. El magazine es cada día mejor y este estupendo artículo sólo lo corrobora. seguí la trayectoria de Payne, sin ser un fan del golf, y es un homenaje precioso.

Gran articulo, realmente estais ganandos mi admiracion articulo tras articulo, gran trabajo!!!!

Enhorabuena!!!… El golf es uno de los deportes con más encanto, lleno de buenas historias e injustamente tratado por aquellos que lo asocian a las clases más pudientes…

Ojalá hubiera más campos públicos, menos modernismos a su alrededor y se creara más tradición en España. Fomenta el juego limpio, la superación con uno mismo. Además aquel que juege lo sabrá: hay pocas cosas que enganchen más que el golf. Precisamente por eso, porque juegas contra tí mismo y contra el campo.

Gracias por el artículo.

Pingback: El caballero de los pantalones bombachos | Fran Guillén

Pingback: Speciellt golfmode och speciell spelare | Livet som golfspelare