Pero a medida que se aproximaban a su destino, el interés en la apariencia de la región donde habrían de vivir se sobrepuso a su decaimiento, y la vista del valle Barton a medida que entraban en él las fue llenando de alegría. Era una comarca agradable, fértil, con grandes bosques y rica en pastizales. Tras un recorrido de más de una milla, llegaron a su propia casa. (…) La ubicación de la casa era buena. Tras ella, y a no mucha distancia a ambos lados, se levantaban altas colinas, algunas de las cuales eran lomas abiertas, las otras cultivadas y boscosas. La aldea de Barton estaba situada casi en su totalidad en una de estas colinas, y ofrecía una agradable vista desde las ventanas de la casita. La perspectiva por el frente era más amplia; se dominaba todo el valle, e incluso los campos en que este desembocaba.

En este pasaje podemos ver cómo Jane Austen describía lo que parecía un entorno idílico para cualquier inglés del siglo XIX… ¿Pero acaso no sigue siéndolo hoy día a nuestro gusto, por extraño que sea a las convenciones victorianas, por lejos que vivamos de la pérfida Albión? Para que las obras literarias se conviertan en clásicos deben trascender la época y lugar donde surgieron, apelando para ello a algo en nuestro interior que no está sujeto a modas. Si logra hacer resonar ese «algo» íntimo de cada lector entonces la obra pervivirá encontrando eco en las sucesivas generaciones. Sentido y sensibilidad sin duda lo ha conseguido. De manera que la habilidad ya demostrada de la autora para conectar con nuestro interés a lo largo de la trama, de la presentación de los personajes y de las interacciones entre ellos, ¿no podría estar también presente en esta descripción? Si sintoniza con nuestro criterio porque se asemeja a cierta idea platónica previamente existente en nuestras cabezas de lo que un entorno natural para vivir debiera ser… en tal caso cabe suponer que tendríamos incorporada de serie ciertas preferencias paisajísticas innatas, más allá de donde actualmente residamos. Pues bien, esto es lo que el biólogo Gordon H. Orians llama «paisaje fantasma», que permitió orientar a nuestros antepasados en su supervivencia y en los últimos siglos ha tenido una influencia crucial en la historia del arte.

Algo en en este sentido se encontraron los artistas de origen ruso Vitaly Komar y Alexander Melamid. Educados en la corriente del realismo socialista e interesados en cuáles eran realmente los gustos del pueblo más allá del criterio de unos pocos expertos, a principios de los años noventa realizaron una encuesta a miles de personas de todo el mundo en la que debían describir qué objetos, colores y temas debía tener lo que considerasen su cuadro favorito. Una vez obtenidos los resultados, se encargaron de pintar lo que supuestamente más debía gustar en cada país. Este fue el resultado. Como podemos apreciar lo relevante no fueron las peculiaridades nacionales, sino las similitudes. La gran mayoría de la gente prefirió una representación realista a una abstracta, un espacio abierto a uno cerrado, que ese paisaje no sea bosque muy denso ni una extensa planicie, que contenga tonos azules (un 44% de la imagen, en promedio), muestre diversidad de vegetación con pequeñas agrupaciones de árboles y que contenga presencia humana y animal, así como de agua. Esa inclinación vendría acompañada además por paisajes de complejidad media que faciliten la exploración y la orientación en ellos (grupos de árboles, montículos, lagos, ríos…), así como una predilección por un punto de vista del entorno que permita perspectiva y refugio. Lo que se traduce en un lugar a ser posible elevado para facilitar la vigilancia pero que ofrezca al mismo tiempo resguardo para ver sin ser visto. ¿No es todo esto curiosamente similar a aquella descripción dada por Austen? Se trata en ambos casos del entorno más adecuado para sobrevivir, y por lo tanto una querencia perfilada generación tras generación por la selección natural.

El primero en reparar en ello fue el geógrafo inglés Jay Appleton,en un libro publicado en 1975 titulado La experiencia del paisaje, en el que planteó la preferencia humana por espacio abiertos con lugares ocultos para apostarse en ellos. Poco después, en 1978, el citado biólogo Oriens desarrolló la idea señalando que esos paisajes fantasma predilectos eran los que más similitud mostraban con la sabana africana, pues en ella evolucionaron buena parte de nuestros antepasados y, dado que se nuestra especie se extendió por el planeta en tiempos relativamente recientes, los humanos de cualquier parte del mundo mostrarían cierta afinidad por ellos. A ello apuntan, como hemos visto, las pinturas predilectas por el público y también el diseño de los jardines. No deja de resultar curioso que tanto los jardines de la realeza europea como los tradicionales japoneses, tan distantes geográfica y culturalmente, guarden cierta similitud con la distribución de los elementos que se percibe en la sabana. Tal preferencia se ha encontrado además en varios estudios (Balling y Falk en 1982 y Sommer en 1997). Oriens añade además otro factor que nos hace valorar un paisaje: su legibilidad. Que nos permita trazar un mapa mental de sus oportunidades y amenazas. Buena parte de los peligros del pasado y muchas de las oportunidades de caza o de huida, provenían de la distribución del terreno: precipicios, rápidos de un río, bosques cerrados… Así que poder ubicarse en el entorno era una cuestión vital.

En dicha legibilidad juega también un papel fundamental la distribución de las luces y sombras, cosa que nos lleva a una cuestión fascinante. Muchos depredadores acostumbran a cazar de noche, un entorno para el que el sistema visual humano resulta poco efectivo. Imaginemos un grupo de cazadores-recolectores prehistóricos que se han pasado el día en una expedición persiguiendo mamuts, antílopes o lo que se terciase. Llegado el momento en que empiezan a alargarse las sombras y el horizonte se tiñe de rojo debían pensar en regresar a un lugar seguro para no quedar expuestos en plena noche al acecho de cualquier bestia y pasar de ser ellos los cazadores a los cazados. Esto hace deducir a Oriens que, en ese impacto emocional que genera en nosotros la contemplación del paisaje, las señales que indicaban la proximidad de la noche debían ser particularmente intensas, como una especie de alarma interior que llama poderosamente nuestra atención. No es sorpresa alguna entonces constatar que buena parte parte de las fotografías y pinturas que logran cautivarnos representen atardeceres. Tal como señala el psicólogo Jonathan Haidt: «Cuando ves una pintura, habitualmente sabes instantáneamente y de forma automática si te gusta. Si alguien te pregunta que expliques en qué basas tu juicio, inventas las razones. Realmente no sabes por qué piensas que algo es bonito y buscas algún motivo que tenga sentido para justificar tu gusto, tal vez alguna vaguedad sobre el color, o la luz».

Pues bien, puede que muchos artistas tampoco supieran dar con esas razonas de fondo, pero como decíamos al comienzo, de una forma u otra han intuido qué resuena en nuestro interior, y han ido a por ello. Por decirlo con palabras de Goethe respecto a uno de los pasajistas más notables, Claude Lorrain, «conocía el mundo con el corazón hasta el último detalle. Se servía del mundo para expresar lo que sentía en el alma. ¡Esto es el verdadero idealismo!». Nacido a comienzos del siglo XVII, se distinguió por una enorme capacidad de trabajo que le hizo dejar tras de sí más de trescientos cuadros, así como por un estilo característico en su representación de los atardeceres que crearía escuela. Para ello muchos pintores posteriores a él pasaron a emplear el espejo de Claude, así llamado en su honor. Se trataba de un espejo de tinte marrón o sepia que permitía al artista ver reflejado el paisaje que que quería retratar potenciando las tonalidades propias del crepúsculo. Es decir, lo que se buscaba es recrearlo con colores más saturados aún de los que podemos contemplar habitualmente, para intensificar el impacto estético que crea en el espectador. Es lo que en biología se llama «estímulo supernormal», que es para entendernos como las curvas exageradamente femeninas de Jessica Rabbit o añadir azúcar a cualquier alimento para hacerlo más dulce.

Es interesante constatar que en la época de Lorrain surgieron otros muchos paisajistas, particularmente en el norte de Europa, en línea con los profundos cambios económicos, sociales y culturales que tuvieron lugar. El arte ya no estaba al servicio exclusivo de la Iglesia y la nobleza, la pujante clase burguesa mostró interés por él y entonces los artistas debían consagrarse a temas de finalidad diferente a la religiosa o política imperantes previamente. Ahora debían satisfacer un gusto más popular. Por así decir, resultaron ser precursores de Vitaly Komar y Alexander Melamid… y el resultado resultó ser muy similar. La pintura de paisajes se estableció como un género muy frecuentado a partir del siglo XVII. Como señala el historiador del arte Kenneth Clark en El arte del paisaje:

Era una época en que los hombres volvían a sentirse libres y a hacer preguntas sobre los mecanismos de la naturaleza. La curiosidad del Renacimiento había sido reprimida por la Contrarreforma, si bien nunca del todo destruida. Ahora que habían terminado las guerras de religión (al menos en Holanda) era posible el renacimiento de la ciencia. Esta fue la gran época de la botánica, en que Christiaan Huygens examinó y clasificó los detalles de la naturaleza. La época en que el radio de la visión humana fue enormemente ampliado. El arte anticipó intuitivamente lo que la ciencia estaba empezando a formular.

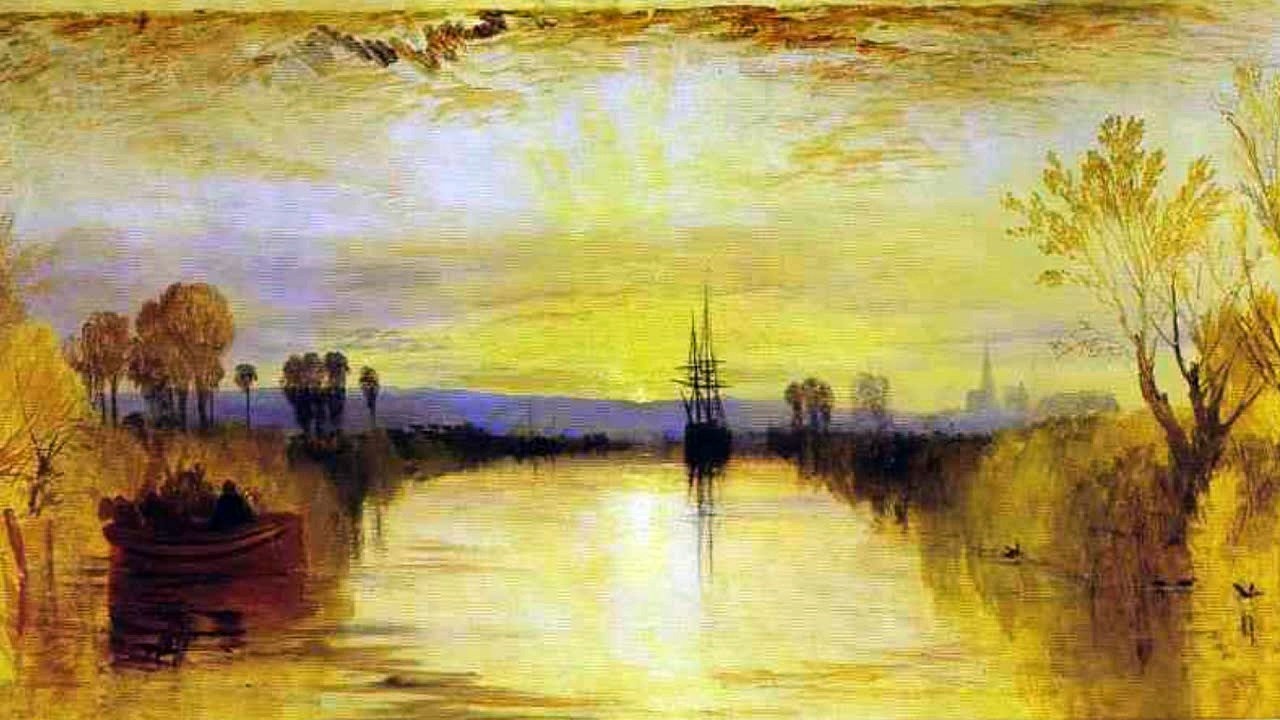

Otro ejemplo particularmente interesante lo tenemos en el precursor del impresionismo y otro de los más célebre paisajistas, J. M. W. Turner, aunque para ello tenemos que hablar antes de un volcán. En 1815 tuvo lugar la erupción del Tambora, la mayor de la historia humana, que causó unas setenta mil muertes y dio lugar a que el siguiente fuera conocido como «año sin verano». Provocó graves alteraciones en el clima que perjudicaron las cosechas y en consecuencia disturbios políticos en varios países europeos. Pero no todo fue negativo. Además de hacer posible la invención del velocípedo debido a la falta de caballos, hizo posible que el mal tiempo que afectó en la Villa Diodati a Lord Byron, Polidori y el matrimonio Shelley les llevara a inventarse historias de miedo con las que entretenerse, de las que surgió Frankenstein y El vampiro. Qué hubiera sido de nosotros sin estos dos pilares fundamentales de la ficción contemporánea… Y eso no fue todo, la elevada concentración de ceniza en la atmósfera en los años siguientes hizo que los atardeceres tuvieran colores mucho más intensos, cosa que Turner recreó en su obra y abriría el paso a una nueva manera de pintar. Pero, recordémoslo de nuevo, sin esa ancestral sensibilidad previa por paisajes y colores crepusculares que llevamos incorporada de serie, tal estilo pictórico simplemente hubiera carecido de interés.

Pero Turner, con todo el talento y la originalidad que es justo atribuirle, era también un hijo de su tiempo. Si el siglo XVII vio el auge de la pintura paisajística con Lorrain como figura más destacada junto a Poussin, el XIX supuso su consagración definitiva y contó con bastantes más nombres propios. En primer lugar el de teóricos como Goethe y Humboldt que habían puesto su vista en las pinturas de paisajes, a las que atribuían un trasfondo filosófico nuevo. En ellas veían una síntesis de la naturaleza entendida como un ecosistema interrelacionado, una fusión holística de arte y ciencia, al menos en la manera en que era entendida la ciencia… Citando de nuevo a Kenneth Clark:

En el arte occidental la pintura de paisajes ha tenido una historia corta y caprichosa. En las grandes épocas del arte europeo, la época del Partenón y la época de la catedral de Chartres, el paisaje no existió ni pudo existir; a los ojos de Gioto y de Miguel Ángel era una impertinencia. Solo en el siglo XVII se dedican los grandes artistas a la pintura de paisajes en sí y tratan de sistematizar sus reglas. Solo en el siglo XIX se convierte en el arte dominante y crea una nueva estética que le es propia. (…) La pintura de paisajes, como todas las formas de arte, era pues un acto de fe; y a principios del siglo XIX, cuando estaban declinando las creencias más ortodoxas y sistemáticas, la fe en la naturaleza se convirtió en una forma de religión.

En la plasmación de horizontes sobre el lienzo había una búsqueda de la edad de oro, de un paisaje primigenio al que anhelamos volver, esa impronta en nuestra mente que según nos cuentan tal vez esté en el entorno de la sabana. De hecho uno de los pintores del género más notables, Thomas Cole, tuvo por tema recurrente el Edén bíblico, así como la mítica Arcadia griega, tal como vemos en la imagen que abre este artículo. No obstante había también otros elementos a tener en cuenta, como la aparición de corrientes nacionalistas, que llevaban a retratar los paisajes del país como un patrimonio colectivo que dotaba de identidad a la patria. Precisamente Cole fue el iniciador de la Escuela del río Hudson, que buscaba en cierto sentido fundar mediante el pincel el naciente país norteamericano, con autores como Sanford Robinson Gifford, Frederic Edwin Church o Albert Bierstadt. Mientras que en Europa cabe destacar entre tantos a los noruegos Hans Gude y Johan Christian Dahl, al británico John Constable o en España a Carlos de Haes. Con el final del siglo XIX llegó la decadencia de este género artístico, atribuible a varios factores: la aparición de la fotografía, el cambió de las modas artísticas y el abandono de la mentalidad ingenuamente científica y mística que aspiraba a la síntesis total de la naturaleza de comienzos del XIX. Las imágenes de paisajes se volvieron en el siglo XX un tanto kitsch, alejadas del gran arte… pero gracias a la sociedad de consumo también algo más popular que nunca. Ya no podía falta en casa alguna un calendario con espectaculares vistas. Por eso, concluía Clark: «Aunque las mentes críticas ya no acepten tan fácilmente esta fe, todavía aporta mucho a este complejo de recuerdos e instintos que la palabra «belleza» despierta en el hombre corriente. Casi todos los ingleses, si les preguntasen qué entienden por «belleza», se pondrían a describir un paisaje: quizá un lago y una montaña, quizá el jardín de una casita, quizá un bosque con campanillas y abedules plateados». Suena bien, solo añadiría a ambos lados altas colinas, algunas de las cuales sean lomas abiertas, las otras cultivadas y boscosas…

Qué gozada de artículo. Gracias.

Muy interesante el artículo.

Se lo daré a leer a mis alumnos de la asignatura de impacto ambiental, para que tengan en cuenta la apreciación subjetiva del paisaje.