Nadie sobrevive a la muerte tantas veces. O al menos eso pensaba aquel joven imberbe y corpulento. En su enésima escapada por la sierra de Linás, trató de acercarse lo suficiente para contemplar de cerca un nido de águilas. La aventura no salió bien. Santiago quedó colgado de una pared rocosa durante horas. La ansiedad, bajo un sol abrasador y con el riesgo de morir de hambre y de sed, no le impidió salir indemne. Una pequeña navaja le ayudó a ensanchar algunas grietas para utilizarlas como peldaños para los pies y agarraderos para las manos. A pesar del miedo que tuvo que pasar, el adolescente prosiguió con sus incursiones por las montañas del Alto Aragón. Su curiosidad era infinitamente superior a cualquier tipo de temor. Sin ella, probablemente, este joven jamás se hubiera convertido en el primer nobel de la ciencia española.

Sus travesuras parecían no tener fin. Siempre estaba metido en problemas; cuando no jugaba a pedradas con sus amigos de Ayerbe, participaba en peleas o en competiciones de flechas. Él, sin embargo, aspiraba a metas más altas, aunque sus ambiciones iniciales no contribuyeron precisamente a la tranquilidad de los vecinos. Aburrido de sus juegos bélicos, Santiago decidió construir un cañón. Con la inestimable ayuda de los chicos de la pandilla, transformaron un trozo de viga sobrante de la casa de los Ramón y Cajal en un tubo para disparar una bala. Santiago hubiera preferido montar unas ruedas por debajo de aquel cañón improvisado con alambres, lija y cuerdas, pero el deseo de probar la pieza de artillería era mayor que su paciencia. Dispararon contra un corral contiguo, abriendo un tremendo boquete en la puerta nueva que acababa de instalar un labrador. Así fue como el niño que cambiaría para siempre la neurociencia terminó encerrado en la cárcel de Ayerbe con solo once años.

En otras ocasiones se escapaba de casa para refugiarse en los montes cercanos, donde podía dibujar libremente sin tener que escuchar las riñas paternas. Santiago también se llevó algún que otro susto importante mientras residía en Valpalmas, un pueblo de la provincia de Zaragoza. Un rayo cayó sobre la escuela donde Cajal y otros jóvenes asistían a clase. A media tarde, mientras su maestra dirigía las oraciones de los estudiantes, y justo después de que pronunciasen «Señor, líbranos de todo mal», un estruendo sacudió el aula. Polvo, cascotes y pedazos del techo nublaron sus ojos, mientras el olor a azufre quemado se esparcía rápidamente. Al mismo tiempo que los chicos escapaban del aula, una voz entre el gentío apuntó al campanario: allí reposaba el sacerdote, fulminado por el rayo. Santiago recordaba aquel suceso como la aparición de «esa fuerza ciega e incontrastable imperante en el cosmos, fuerza indiferente a la sensibilidad y que parece no distinguir entre inocentes y malvados», pero que puede ser prevista y dominada por la ciencia.

La frivolidad de la literatura

Su insana curiosidad le llevó posteriormente a descubrir una mina de oro mientras repasaba las asignaturas del siguiente curso. Cajal, que nunca fue un buen estudiante, decidió trepar los tejados de las casas hasta observar incrédulo el desván del vecino confitero. Allí estaban los tesoros que su progenitor calificaba como «mortal veneno». La literatura era para Justo Ramón una auténtica frivolidad que distraía a los adolescentes. Sin que el pastelero se diera cuenta, el joven fue robando libros poco a poco para deleitarse con las aventuras de los tres mosqueteros o el conde de Montecristo. Su pasión por las novelas de Daniel Defoe y Julio Verne era tan grande que, años después, Cajal trataría de imitar aquellas dramáticas peripecias; hasta llegó a firmar algunos artículos divulgativos con el pseudónimo de Doctor Bacteria.

Mucho antes de que Albert Barillé produjera la serie Érase una vez… la vida, Ramón y Cajal escribió una novela que, a la larga, iba a describir su exitosa trayectoria. El joven contaba en aquel librito la historia de cierto viajero que llegaba sin saber cómo a Júpiter. En el planeta gaseoso, que hoy explora la sonda Juno de la NASA, su personaje se encontraba con animales monstruosos, diez mil veces mayores que el hombre, aunque muy similares en cuanto a su estructura. El explorador, que tenía la talla de un microbio ante esos seres fantásticos, no se amilanaba por nada. Para poder sobrevivir, como hizo Cajal en Linás, usó todos los aparatos científicos de los que disponía. Incluso llegó a colarse dentro de los monstruos que poblaban Júpiter a través de una glándula cutánea. Así conseguía viajar por su interior, navegando sobre un glóbulo rojo a la vez que presenciaba épicas luchas entre leucocitos y parásitos. El viajero de ficción llegaba hasta el cerebro de los jupiterianos para revelar el secreto del pensamiento y del impulso voluntario, emulando lo que hizo el propio Santiago con sus navajas, micrótomos y microscopios tiempo después.

Barcelona-Berlín, billete de ida y vuelta al Nobel

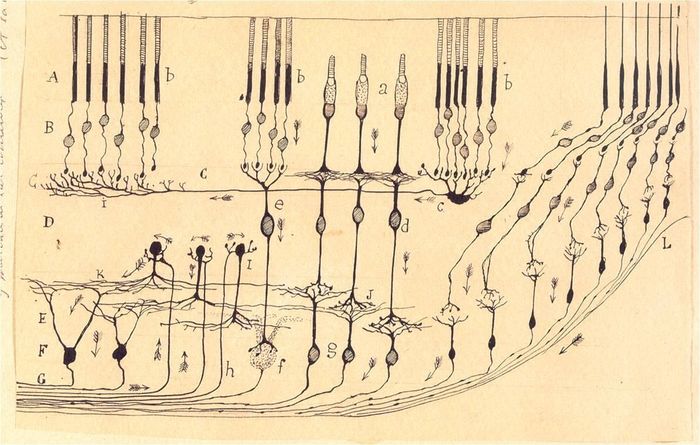

Las aventuras del gran explorador del cerebro continuaron durante la edad adulta. Ramón y Cajal descubrió un mundo nuevo bajo el microscopio, guiado por el histólogo Aureliano Maestre San Juan, que le mostró cómo lo esencial permanece invisible a los ojos. El aprendiz de literato consiguió de este modo escribir la crónica del sistema nervioso más detallada de la época. En 1888, cuando la Ciudad Condal vivía expectante la celebración de la Exposición Universal, el médico recién llegado a Barcelona comenzó a probar el método del nitrato de plata que el neuropsiquiatra Luis Simarro le había enseñado. Asombrado ante el potencial de aquella técnica ideada por Camilo Golgi, decidió dar un pequeño rodeo en lugar de atacar el toro por las astas. El inmenso e inextricable bosque del cerebro había sido explorado hasta entonces tratando de eliminar la maleza para reconocer las diferentes especies de árboles. Él pensó que sería más fácil explorar aquella frondosa selva nerviosa contemplándola como si fuera un vivero. La intuición no le falló.

Como hizo de niño construyendo el arma que le llevaría a prisión, el histólogo se aprovechó de todo lo que tenía a su alcance. Así pudo estudiar embriones de aves que, una vez pintados con la reacción cromoargéntica, echaban por tierra las ideas defendidas por Camilo Golgi, Joseph von Gerlach y otros sabios de la época. Cajal no dejó de asombrarse ante lo que veían sus ojos. Las preparaciones bajo el microscopio mostraban que el tejido, lejos de constituir una «red enmarañada», estaba compuesto por células individuales en las que había contigüidad y no continuidad. El sistema nervioso no era una excepción, sino que cumplía a la perfección la teoría celular enunciada por Rudolf Virchow años atrás. Sus observaciones se iban a topar, sin embargo, con el muro de la indiferencia.

Nadie le citaba ni le refutaba y, cuando lo hacían, desdeñaban sus resultados. Pero si la montaña no va a Mahoma, según el proverbio árabe, debe ser el profeta quien acuda a su encuentro. Y así lo hizo Ramón y Cajal, decidido a cruzar la frontera para acudir al congreso de la Sociedad Anatómica Alemana. Lo hizo sin ningún tipo de ayuda, a pesar de las peticiones que un buen amigo suyo, el doctor Gimeno, realizó al Ministerio de Fomento. Santiago tuvo que tirar de las quinientas pesetas que tenía ahorradas, de una cantidad prestada por su padre y de los beneficios de uno de sus libros para emprender una aventura que le llevaría de Barcelona a Berlín en un vagón de tercera clase. Solo le acompañaba una maleta con su inseparable microscopio Zeiss y multitud de preparaciones histológicas. La suerte estaba echada.

La timidez no impidió que Cajal lograse su propósito. Convencido de poder persuadir a los asistentes acerca de sus revolucionarios resultados, el científico se lanzó a hablar en un francés chabacano para explicar sus hallazgos. La expectación era máxima cuando Albert Kölliker, uno de los mejores histólogos de la época, dio un paso al frente, resuelto a observar las muestras que Santiago estaba comentando. La sala enmudeció mientras el científico miraba a través del microscopio. «Le he descubierto a usted, y deseo divulgar en Alemania mi descubrimiento», cuentan que dijo Kölliker. Cajal lo había conseguido: la mayoría de los investigadores aplaudió sus formidables resultados.

No hizo lo mismo Golgi, a quien Cajal trató de ver en su viaje de regreso a Barcelona. El histólogo italiano, que se encontraba en Roma en aquel momento, tampoco respondió a sus misivas. La enemistad que trabaron, similar a la protagonizada por Galvani y Volta, llegó a su máxima tensión durante la entrega del Premio Nobel. El niño que acabó encarcelado por sus travesuras volvió a sorprenderse en la mañana del 25 de octubre de 1906, al recibir un lacónico telegrama procedente de Estocolmo. Cajal sucedió a José Echegaray en la exigua lista de españoles reconocidos por el Instituto Carolino, donde llegó el 6 de diciembre para asistir a la entrega.

Durante la ceremonia, Santiago explicó la teoría neuronal reconociendo los méritos de todos sus colaboradores, incluyendo la aportación de Golgi en el desarrollo de la tinción del nitrato de plata. El italiano, por el contrario, desdeñó sus alabanzas y defendió de manera pretenciosa la idea de que el tejido nervioso estaba formado por una red tupida, algo que se había demostrado erróneo. Ante sus palabras, Cajal describió en sus memorias a Golgi como «uno de los talentos más engreídos y endiosados que he conocido». Sus diferencias, que pasarían a la historia, no impidieron que ambos realizaran contribuciones exitosas en el estudio del cerebro. Sin el italiano, probablemente Santiago Ramón y Cajal no hubiera visto o hubiese tardado más tiempo en observar las células nerviosas individualmente. El galardón, compartido con Golgi, reconoció al cazador de las «mariposas del alma», como llamaba a las neuronas, premiando así al niño que Cajal siempre conservó en su interior.

Referencias:

- Recuerdos de mi vida, Santiago Ramón y Cajal, Centro Virtual Cervantes.

- Cajal, triunfar a toda costa, Antonio Calvo Roy, Alianza Editorial, Madrid, 1999.

- Cajal y la naturaleza, Eduardo Garrido, Ediciones Desnivel, Madrid, 2016.

- Comunicación personal del Dr. Juan A. de Carlos, anterior responsable del Legado de Cajal e investigador del Departamento de Neurobiología del Desarrollo, Molecular y Celular del Instituto Cajal.

- Cajal por sus cuatro costados, Pedro Laín Entralgo, Biblioteca Virtual Cervantes, Alicante, 2012.

- Santiago Ramón y Cajal. Epistolario, Juan Antonio Fernández Santarén, La Esfera de los Libros, Madrid, 2014.

Pingback: El nobel encarcelado a los once años

Muy buen artículo.

Felicidades.

La mayoría de los grandes genios han sido personas sencillas.

¡Gracias!