A finales de 2005 la BBC Four lanzó un programa televisivo que daba a conocer algunas de las regiones más desconocidas del proceso creativo del arte contemporáneo. Saber a cuántos grados cuece el arte, ese era el intríngulis. A través de una serie de encuentros con artistas, los ingleses, que siempre han destacado por su precisión, cifraron la difusión pedagógica del arte en una fórmula infalible: la parte por el todo. Sobran pretextos para aprender de la efectividad británica, o eso creemos. El programa se llamaba Art Safari y entre los elegidos se encontraban Wim Delvoye, Takashi Murakami o Santiago Sierra. Y también Sophie Calle. Con la que Ben Lewis, crítico de arte e improvisado presentador (combo impensable en otras latitudes), hubiera podido ocupar un asiento de la posteridad de no ser por que cayó estrepitosamente en uno de los episodios más ridículos que se recuerdan entre un artista y un curioso. El crítico se citó con ella en un museo y quiso sorprenderla. Pensó en un ramo de rosas amarillas, quizás previendo que unas rosas de color inusual podían conquistar la simpatía de la gran dama francesa del arte conceptual. Una idea peregrina. No lo logró. Y además Sophie Calle, que es de todo menos estúpida, aprovechó la ocasión para ensayar un tratado sobre las virtudes nefastas del amarillo: es el color de la gente que ha sido traicionada por su amante («¿De verdad?», balbuceaba Lewis), atrae la mala suerte en el teatro, y en tauromaquia («que es una de mis obsesiones», afirmó ella incorrecta y orgullosa de serlo) es un color prohibido. La pregunta era más que previsible: «¿Estás tratando de traerme mala suerte, de decirme que mi amante me ha traicionado?». Ben Lewis, que no sabía ni dónde meterse, tal vez conocía la historia del arte, pero no tenía la más mínima noción de botánica. Salió del primer vis a vis magullado como un perro. Ella, sin embargo, seguía mirándolo con un candor proverbial. Una sensualidad erótica sostenida por una mirada penetrante que acompasaba con una leve sonrisa y parecía transmitir un sosegante aquí-no-ha-pasado-nada.

De pronto el crítico se rehizo: «Estoy a punto de descubrir que Sophie Calle no es solo una de las artistas francesas más famosas, sino también una de las más difíciles». De este alumbramiento mental se infiere que Lewis considera la fama sinónimo de solidez o envergadura artística. Bien, sigamos. Acude a ver su última obra, Exquisite Pain (1984-2003), expuesta por entonces en el Ludwig Forum de Aquisgrán. La obra trata de un viaje de noventa y dos días hacia la infelicidad. Infelicidad porque la obra estaba concebida para que ella se reencontrase con su pareja en Nueva Delhi pero él no apareció. Le dijo por teléfono: «Sophie, quiero tenerte en mis brazos para explicarte algunas cosas». La causa de tanta ternura era poderosa. Había conocido a otra mujer. Entonces Ben Lewis, que no se había repuesto todavía del primero, recibe otro mazazo. Se le ocurre preguntar sobre la intimidad y los secretos y Sophie contesta que no, que no está desvelando ningún secreto, que todo aquello es banalidad. «Son ideas sobre el sufrimiento, no desvelo muchas cosas», le dice dibujando una sonrisa rebozada en el fuego de la picardía.

En su propósito por resolver el rompecabezas, Ben Lewis, cuyo aparato deductivo parece interminable, llega a decir: «Sophie no quería hablar, quería jugar». Solo en este preciso momento estamos autorizados a sentir lo que debió sentir Arquímedes en pelota corriendo por las calles de Siracusa a la voz de «¡Eureka!». Una deducción chispeante. Aunque razón no le faltaba. Para uno de sus primeros proyectos, Les dormeurs, citó a veintiocho personas que debían dormir durante ocho horas a la luz del día. Mientras tanto ella los retrataba, les hacía preguntas y creó, según dice, un «contacto neutro y distante». En The Striptease (1979) jugó a la seducción de alquiler sobre una tarima de conglomerado con la ayuda fálica de una barra vertical. En Suite Vénitienne (1980) coqueteaba en Venecia con el voyeurismo, observando a personas de las que pretendía obtener una respuesta psicológica, un rasgo persecutorio del deseo. Para The Blind (1986) tomó a distintos invidentes, les sonsacó un testimonio ideal sobre la belleza y fotografió sus rostros sin rastro de sublimación. The Detachment (1996) reflexionaba sobre la huella en el (y del) vacío: la desaparición en el Berlín oriental de algunos monumentos de la RDA. En Room with a View (2002) durmió una noche en la Torre Eiffel con la condición de que cada visitante le contara una historia que la mantuviese despierta. Debía ser una historia de envergadura porque, de lo contrario, boleto. Así funciona la tiranía del capricho.

Casi todos estos proyectos aparecen recogidos en Historias reales (La Fábrica, 2016). Una reciente recopilación fragmentaria que funciona a modo de cuaderno de notas y álbum de fotos íntimo y confesional. Más tarde volveremos a él. Hay más cosas.

Gotham Handbook (1994) era distinto, y no menos divertido: el escritor Paul Auster le dio instrucciones precisas para vivir una semana en Nueva York y ella, como veremos, amante confesa de los rituales, obedeció al pie de la letra. Es más, en el Leviatán (1992) de Auster, Sophie Calle aparece transmutada en el personaje de María. Ambos se conocieron en el transcurso de un año. Él tomó esa vida real y la convirtió en ficción. Ella, por el contrario, quería hacerlo al revés: «Te doy un año de mi vida y haré todo lo que tu novela indique». Auster tuvo miedo y rechazó la idea, aunque no por ello rehusó inmortalizarla: «María era una artista pero su obra nada tenía que ver con la creación de objetos que comúnmente definiríamos como artísticos. Algunos la llamaban fotógrafa, otros se referían a ella como una conceptualista, y otros la consideraban escritora. Pero ninguna de estas descripciones era adecuada. Y finalmente, no creo que ella pueda ser encasillada de ninguna manera. Su obra era demasiado demente, demasiado idiosincrásica, demasiado personal como para pertenecer a algún medio o disciplina en particular». Quedó tan embriagada que llegó a inventarse un menú basado en colores al que luego dio carta de naturaleza artística en The Chromatic Diet (1998). Aun así, en una entrevista con el famoso psicoanalista Darian Leader, confesó: «Todavía estoy buscando un escritor que escriba ese guion que yo obedecería».

En 2007 Enrique Vila-Matas publicó Exploradores del abismo, una colección de relatos entre los que aparece uno titulado «Porque ella no lo pidió». El reflote, no poco paradigmático, de esta novelita ha dado pie a una reedición autónoma en Estados Unidos y otra ilustrada en España. Su interés estriba en que su protagonista, Rita Malú, es el trasunto vilamatiano de Sophie Calle. Punto y final. La elaboración fue escabrosa y estuvo repleta de riesgos. Pero de la frustración nació la creatividad: «Empezó a ser terrible porque si Sophie no ejecutaba su parte, yo no podía seguir escribiéndole su vida y corría el peligro, además, de quedar bloqueado para siempre, esperando a que ella moviera ficha… Viendo que Sophie no se ponía en marcha y que yo de modo muy peligroso me estaba convirtiendo en un escritor paralizado, decidí salvarme como fuera y al menos escribir un relato en el que contaría mi historia frustrada con ella». En verdad Vila-Matas quiso retratarse junto a Sophie Calle como una postal de Extraños en un tren de Patricia Highsmith, pero el pitoste que se montó fue previsible y hasta incluso pueril. En cuanto al desenlace, se me antoja uno mejor: «Sofía, cariño, tienes que ir a las Azores», «Kike, te has vuelto loco, que me encanta, pero no flipes. ¿Las Azores? Ahora no puedo», «He dicho que tienes que ir a las Azores, lo pone en mi novela», «que te jodan, no quiero jugar más».

Si ya a principios de los setenta Vito Acconci jugaba con el espacio geográfico ocupándose de perseguir a diversas personas por la calle, ella lo hizo con las emociones en The Detective (1981), contratando a un detective privado para que la espiara. Veinte años más tarde fue Emmanuel Perrotin (su galerista en París y dueño de la prestigiosa Galerie Perrotin) quien le propuso hacer Twenty Years Later (2001), proceso que culminó la autoinvestigación que ella misma había comenzado: «Así entendí que a quien había estado persiguiendo, en realidad, era a mí misma».

En otra ocasión encontró una agenda telefónica por la calle y se entrevistó con algunas personas que aparecían en la lista. Quería que le hablasen del propietario, que al parecer se encontraba en Alaska: «Llegué a enamorarme de aquel hombre y a fantasear con un encuentro». Lo que no pudo prever era que ese mismo hombre acabaría amenazándola y publicando en el diario Libération una foto suya desnuda para resarcirse del infeliz desencuentro.

Cuando despertó, Ben Lewis todavía estaba allí. ¿Se acuerdan? Reincidente ingenuo, pregunta a Sophie Calle si ella, como él, ha leído a Jacques Derrida, Roland Barthes o su sacrosanta teoría sobre la muerte del autor. No. Ella no lee esas cosas. La respuesta más elocuente que obtiene es: «Quería seducir a mi padre y traté de imitarlo». Eso es todo, y es cierto. Porque su padre, incipiente coleccionista, le abrió las puertas del mundo del arte y ella a su vez, por proximidad, conoció a multitud de artistas, entre ellos especialmente a uno cuya obra la crítica siempre ha sido considerada paralela: Christian Boltanski.

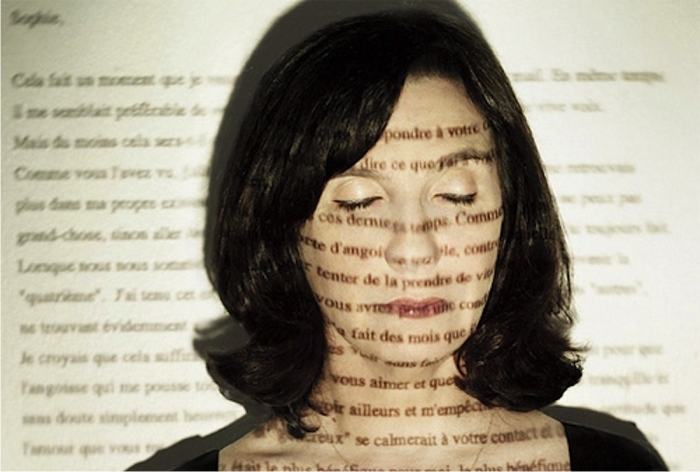

El Centre Pompidou de París estaba celebrando (estamos en 2003) una gran retrospectiva de la artista en Francia. Lewis se cita con la comisaria con la pesadumbre de afirmaciones como: «No parecía haber mucha química entre Sophie y yo» o «Necesitaba un entendimiento más profundo sobre su obra». Ahora, interpretando más bien el papel de un periodista bobo metido a gambling man feliz y risueño que el de un investigador agudo y elocuente en busca de pistas concluyentes, quiere lo que quiere todo el mundo: encontrar en quince minutos el elixir que da sentido a una vida entera. Es imposible. Sin embargo Christine Macel, la comisaria, le insiste en la similitud con la obra de Boltanski. Ambos estaban interesados por el archivo, la memoria y todo aquello que se ha perdido. Fotografías y documentos. Documentos que pretenden burlar a la muerte. El ejercicio de la fotografía como un acto sagrado. Lo dijo la artista en una ocasión: «Las fotos sin ritual no son mi territorio. Realmente no tomo fotos fuera de mis proyectos. No guardo una cámara en el fondo de mi bolso, no hago retratos de mis amigos. Solo cojo la cámara para manifestar una idea. Y entonces, solo entonces, sé que la fotografía está justificada, aunque no sea buena». Sus obras gravitan sobre la idea de coleccionar, la memoria [de nuevo] y la muerte, «porque cada obra contiene de alguna manera la vida de una persona», dice Macel, que al mismo tiempo nos desvela otra historia muy apegada a la obra de Calle: el vestido de novia. Christine tenía uno y Sophie quería que se lo diera, y aunque aquella se niega en numerosas ocasiones, un día le propone firmar un papel que garantiza la devolución del vestido al cabo de ocho días. Es el ritual lo que seduce a la artista.

Aun así, no saber con certeza si el pretexto de sus obras es de índole humana, por aquello de escarbar en la desesperanza de la soledad, el desasosiego de la angustia o el dolor por la pérdida; erótica, por su obsesión con el sexo, los plátanos y los fluidos; o ambas, cosa que contraviene el sentido común del espectador; no tener esta certeza, digo, libera cortocircuitos alternos que se hilvanan a su vez con una visión de mujer que parece salida de un catálogo de Yves Saint Laurent: aperturista, contemporánea y dueña de su propio destino. La quintaesencia de la mujer ejecutiva. Permiso: una mujer que-hace-lo-que-le-sale-del-coño pero que todavía está sujeta a diversos patrones que la doblegan ante un mundo mesteño, cruel y tirano. Sin embargo, ella es como ese mundo; he aquí la parábola. Con un ligero matiz: opta por el dolor, ella lo ha elegido voluntariamente. Se agarra al regocijo perverso del amor que sufre, al goce arañador del padecimiento, a la fatalidad como forma majestuosa de aislamiento. Y conforma un lienzo (en tanto obra) en el que razonablemente prevalece la desconfianza, el descreimiento, la falta de veracidad y una especie de disfunción contradictoria con altas dosis de histrionismo. Con todo y eso, interpretar su obra en términos de realidad, sería un grave error.

Vila-Matas lo dice: «Hacemos esto porque una vida no da para demasiadas cosas y a veces muchos de los que nos dedicamos a escribir no llegamos a tener ni una sola historia de nuestra vida verdadera que sea interesante para contar». Con Sophie Calle sucede lo mismo. Es lógico que su existencialismo de encaje invite al escepticismo. Ella se considera antirromántica, pero la suya es una biografía fronteriza entre la luz y las tinieblas. No encuentro mejor ejemplo para explicarlo que los retratos de Piero della Francesca. Dejen que me explique. En los retratos de Piero hay un mundo que aparece al fondo, aislado, idealizado entre exuberantes praderas, arroyos azules que zigzaguean perfectos, senderos que conducen a un lugar que desconocemos y que sin embargo intuimos agradable, aunque infinitamente apartado. Después están las arrugas, las malformaciones, los rasgos cercanos, todo lo que no podemos apartar de nuestra fisonomía, donde no cabe el ardid porque el vehículo es ya un artificio per se: es pintura. La vida de Sophie Calle aúna estas dos dimensiones, la profundamente romántica, el fondo de esos retratos, aurática e inalcanzable, fruto de la imaginación; y la profundamente depresiva, el primer plano, la vejez, el rechazo de la Arcadia, la vergüenza, allí donde la naturaleza tiene la última palabra.

Un cuadro horrendo de Damien Hirst que cuelga de una de sus paredes recuerda el escarceo que tuvo con el artista, que, según ella, fue una provocación de Hirst para ver si se llevaba un cuadro suyo. Al final se lo llevó. Ella lo rememora con elocuencia: «Es un Damien Hirst que pasó por mi valija». Arte y sexo es una combinación persuasiva, pero vayamos más lejos. Si la obra de Calle puede parecer, como he insinuado, superficial y dislocada, hay algo indiscutible que la convierte en material inflamable y eterno: el miedo a la muerte. Un temor diamantino que explica su apego a los objetos, a la memoria, y en último término, a la vida. Por ejemplo, retomando la anécdota de Hirst, tiempo atrás, Sophie pidió a Damien que le escribiera una carta de amor ficticia, a sabiendas de que todas las cartas de amor, como decía Pessoa, son ridículas. Sin embargo, no es el acto en sí de elaborar una carta lo que la aleja de la muerte, sino la carta misma. «No son los objetos los que conciernen a otros, sino las historias conectadas con estos objetos». Aquí está la clave de bóveda de todo su trabajo. Un abanico de circunstancias se abre a su deseo furibundo por registrar el mundo entero, y de este modo se desnuda ante esa extraña dependencia al narcótico ficticio, a la fantasía verídica. En Historias reales, por ejemplo, aparecen multitud de muestras de este pavor por la muerte que, visto con distancia, desmienten no solo su infalibilidad como artista, sino su desapego hacia la vida. Así, el hecho de recuperar un retrato de Luce de Monfort de finales del siglo XV que su padre lamentó vender; unos zapatos rojos que hurtó con su amiga Amélie que marcaron el final de su infancia; el albornoz con que su amante protegía la vergüenza de su cuerpo ante la mirada de ella; la cama en la que durmió cuando era niña y que luego ardió en el piso que alquiló su madre; el vestido de novia del que habla Christine Macel (la historia de Calle es ligeramente distinta); la ropa que regala a un profesor al que ve con frecuencia en unas conferencias; la última revista que leyó su abuela antes de morir; la placa de mármol «TORERO» que recordaba la historia de José Manuel Calvo Bonichón, conocido como «Montoliú», y su muerte en la Maestranza de Sevilla a manos de Cubatisto, un toro de quinientos noventa y seis kilos, negro zaíno de capa, de la ganadería de Atanasio Fernández Iglesias; todas estas ráfagas instantáneas, fotográficas, como digo, son bastiones de la memoria preparados para recibir a la muerte.

Decía el crítico Yves Michaud: «La obra de Sophie Calle refleja la obsesión de la sociedad por la intimidad». A lo que Michaud se refería con esa sentencia es que la sociedad premia el morbo por encima de casi todo. Pero eso ya lo sabíamos. «Yo obedezco, pero primero tengo que saber a quién y por qué», dice Calle en una ocasión. Por eso la sagacidad de Ben Lewis, al que nunca hemos abandonado aunque hubiéramos querido, recurre al público para encontrar una idea que la conmueva. Entre algunas respuestas, una con cierto remordimiento: «Va a tener que encontrar otra artista con la cual trabajar porque no va a obtener resultados. Haberla elegido no fue la mejor idea. Lo único que interesa a Sophie Calle es ella misma». ¿Se acuerdan de lo que les dije sobre el histrionismo más arriba? El público no es tonto. Y de hecho llega a proponer cosas más divertidas: «Tened sexo. Esa puede ser la primera regla. Como para romper el hielo entre vosotros». Lewis no duda en hacer gala de su brit style: «¿Te molesta si te digo que esa es una frase muy australiana?». Ella ríe, pero replica: «Y eso que acabas de decir tú es muy británico». Chorreo del humor.

En un alarde de desesperación, el tipo televisivo —al que ya no sé cómo llamar— acude a Rosalind Krauss, la historiadora del arte, que lo recibe en su casoplón neoyorquino para hablar de una edición de Exquisite Pain. Esta le dice que Mallarmé estaría encantado con una edición como esa, que dada la profundidad de la hendidura de la encuadernación y la preciosa cinta roja que sirve de marcador, el libro podría haber sido compuesto vaginalmente, porque entre otras cosas Derrida se refirió al interior del pliego (lo escondido, lo velado, lo invisible) como «invaginación». Porque además ella cree que Sophie Calle lo usó exactamente así: como «una especie de experiencia del órgano sexual femenino». Entonces el mordaz Lewis lo ve con claridad. Es el deseo lo único que puede arrinconar a Sophie en el callejón de la empatía. De esta guisa, encendido como un fósforo, va a verla y ella, con un dedo exterminador deus ex maquina, concede finalmente la gracia al crítico. Le muestra la que por entonces era una obra inacabada, Rejection Letter (2005), y él concluye: «Tal vez, después de todo, yo no había fallado, tal vez esta serie de rechazos eran el juego que ella quería jugar conmigo». Acabó proponiéndole un juego. Ella escuchaba con atención. Consistía en lo siguiente: él compraría una ristra de postales turísticas que ella le enviaría cada día, una a una, recreando una historia, simulando un viaje, disfrazando el misterio de la realidad. Ella acepta, y el documental termina con una nota subliminal de Sophie Calle: «Querido Ben. Ahora no quiero jugar».

Pingback: Sophie Calle: vendrá la muerte y tendrá mis ojos

Pingback: Dos miradas sobre el amor | TigoMigo

Pingback: Sophie Calle, el voyeurismo hecho arte – Gente Que Mira