Durante los ochenta un machacón waka waka se convirtió en el omnipresente mantra de las salas de máquinas recreativas mientras en la pantalla una cabeza amarilla eternamente hambrienta devoraba píldoras alineadas en pasillos de neón. Pac-Man acababa de aterrizar en la sociedad y esta le recibía con las carteras abiertas en una época en la que echar una partida conllevaba una transacción económica, cada sesión de juego implicaba siempre el pago previo de una moneda. Y por eso mismo los videojuegos que aparecían en aquellos antros estaban tan repensados para enganchar a la audiencia, para extender el picor por conseguir la puntuación más alta. Pero también para no resultar injustos y que la culpa del fracaso recayese en la habilidad del jugador y no en la torpeza del diseño.

Pac-Man utilizaba como herramienta principal una santísima trinidad vital al otorgar inicialmente tres oportunidades por partida, tres vidas que a la larga demostrarían ser un número perfecto: la primera de ellas era utilizada como toma de contacto con el reto, el jugador se encontraba más relajado y seguro y se podía permitir cabriolas más arriesgadas porque al fin y al cabo todavía tenía un par de oportunidades por delante. La segunda vida se convertía en una empresa mucho más sosegada donde era necesario afianzar la partida aplicándose con cabeza pero dejando menos margen para las maniobras peligrosas. Y la tercera y última vida sería la sesión más tensa, la de sobrevivir y tener los sentidos en alerta continua, la de no hacer el tonto para evitar que nos estamparan un «Game Over» en los morros.

Ese concepto de múltiples vidas, esa idea de reencarnación instantánea como forma de continuar la aventura había sido instaurada un par de años antes del comecocos por otro clásico de los arcades devoradores de monedas: Space Invaders. Un matamarcianos que creía que conceder una única oportunidad por partida era demasiado escaso y por eso mismo decidiría colocar naves extra en el banquillo, esperando pacientemente su turno fuera del campo de juego. Una idea de «vidas» digitales, inspirada en el número de bolas por partida que permitían lanzar las máquinas de pinball, que sería utilizada a partir de ese momento por la mayoría de videojuegos futuros. Lo interesante es que ese programa también inventaría otra herramienta fundamental en los videojuegos: la curva de dificultad, algo que descubriría totalmente por accidente. En una partida a Space Invaders a medida que se van eliminando las hordas marcianas el programa acelera su velocidad haciendo que el enemigo avance con mayor rapidez, complicando la tarea de atinar con los disparos y convirtiendo al jugador en una batidora de estrés.

Pero aquellos sprints invasores no eran un elemento de diseño premeditado: en el programa original tanto marcianito bailando en pantalla resultaba demasiado pesado para los procesadores de los setenta y el juego se resentía ralentizándose considerablemente. Y resultaba que según iban siendo eliminados los enemigos de la pantalla, y el procesador comenzaba a respirar más aliviado, la acción se aceleraba. Al descubrir esto, el creador del arcade, Tomohiro Nishikado, decidió que en lugar de rediseñar el juego para compensar el desmadre de velocidades sería mejor idea dejarlo tal y como estaba para aprovechar el error de programación como un mecanismo del juego que retase al público, porque cuanto más hábil fuese el jugador más putas las pasaría a la larga cuando el juego contraatacase rellenando de petardos el culete de los marcianitos. La ocurrencia resultó tan efectiva que se convirtió en canon del juego y sería utilizada por los millones de secuelas que Space Invaders generó. Y el concepto de dificultad progresiva, de una curva que el jugador debía escalar para demostrar que cada vez era mejor a los mandos, quedaba rotundamente definido.

En su casa que hagan lo que quieran

Cuando las consolas aparecieron en los hogares, los videojuegos hicieron las maletas y abandonaron la mugre del salón recreativo para acampar en los cuartos de chavales de pieles fotosensibles. Y durante la mudanza arrastraron algunos modales por inercia, como la propia idea de «vidas» en los juegos. Con la posibilidad de jugar de manera ininterrumpida mientras lo permitiesen los Doritos almacenados, todo aquello de limitar las oportunidades del jugador ya no respondía a un motivo económico (sacarle más pasta) sino de orgullo (castigarle por no ser lo suficientemente hábil). Los juegos comenzaban a ser más complejos y el agotar las vidas disponibles ahora suponía acatar otro tipo de penas menos duras, como resetear la puntuación o repetir secciones concretas de los niveles. El cambio de mentalidad se reflejó incluso en las pantallas de game over: mientras la máquina recreativa de Ninja Gaiden te chantajeaba con convertir en chóped al protagonista si no metías otra moneda, la secuencia de game over del Demolition Man de la consola 3D0 tenía al mismísimo Sylvester Stallone insultándote por ser tan incapaz. Otras obras como Batman: Arkham Asylum aprovecharían que ahora esas pantallas de derrota no tenían prisa para extender el universo propio incluyendo pequeñas escenas con los antagonistas del murciélago.

Al final los juegos acabaron conservando el marcador de vidas por mera educación: las versiones domésticas de Metal Slug disponían de vidas numeradas pero permitían continuar la partida de manera infinita, en Kirby Superstar perder todas las vidas no suponía ningún castigo y Castlevania II penalizaba reseteando los corazones adquiridos durante la partida pero consentía continuar desde el punto exacto donde había palmado el héroe. En las llanuras del Reino Champiñón, a partir de Super Mario Bros 3 todas las entregas del fontanero incluirían algún nivel donde era posible recoger cantidades insultantes de vidas convirtiendo la existencia de las mismas en algo completamente trivial, y en New Super Mario Bros Wii en Nintendo se dejarían de tonterías e incluirían vídeos dentro del juego en los que se señalaba exactamente cuáles eran los niveles en los que se encontraban los surtidores de vidas. Otros juegos convirtieron la propia existencia de vidas en una coña: en el cafre 1001 Spikes el jugador contaba inicialmente con mil una vidas.

Y lo mismo ocurría en Prinny: Can I Really Be the Hero? un juego absurdamente difícil en donde el pingüino protagonista no solo contaba en principio con un stock de mil vidas, sino que además podía utilizar esas mismas vidas como arma y arrojarlas (se materializaban con la forma de otros pingüinos) contra los enemigos. La saga Every Extend también decidía convertir las propias vidas en artillería pues el objetivo del jugador era acabar con los enemigos gracias a las reacciones en cadena producidas al volarse en pedazos a sí mismo, el truco estaba en que el programa recompensaba con más vidas extra las inmolaciones exitosas. Y ciertos videojuegos como Retro City Rampage o el sádico Syobon Action proveerían de vidas infinitas pero optarían por la humillación: el marcador que llevaba la cuenta de las vidas funcionaba al revés, no tenía tope en el número cero y contaba hacia abajo si el protagonista insistía en fenecer, mostrando siempre un deshonroso número de vidas negativo.

El metajuego más simpático sobre el asunto de las vidas digitales sería You Only Live Once, un entretenimiento online gratuito (que ya ha aparecido por aquí alguna vez) programado para que cada jugador solo tuviese una vida, una única oportunidad que una vez perdida se esfumaba para siempre gracias a utilizar un truquito informático. Intentadlo, valientes.

Sálvame

Parte de la culpa de que las vidas acabasen resultando tan insustanciales la tenía también la posibilidad de guardar la partida. En las consolas unas milagrosas pilas, de una vida media de diez a veinte años, en el interior de los cartuchos permitirían salvar la partida para evitar tragarse los juegos en sentadas maratonianas. En el caso de los ordenadores el poder guardar el progreso en prácticamente cualquier momento del juego se convirtió en casi una obligación. Los first-person shooter comenzaron a funcionar con esos salvavidas, e incluso se daba el caso de que, si uno era lo suficientemente torpe, era posible pulsar el botón de save game en el momento justo en el que la muerte era inevitable, como por ejemplo en medio de un salto al vacío o milisegundos antes de merendarse a doble carrillo un misil enemigo, convirtiendo esa partida guardada en una condena eterna. También, tanto en estos ordenadores como en las consolas de sobremesa, nacería el concepto de save point, o check point como dieta para aligerar a las máquinas el trabajo de lidiar con cantidades enormes de variables. Se trataba de puntos de guardado específicos (automáticos o manuales) situados en zonas concretas del juego. Localizaciones predeterminadas con las que el juego se despreocupaba de conservar el raccord en su sitio y se limitaba a recordar hasta qué punto prefijado había llegado el jugador para, al cargar de nuevo la partida, permitirle continuar desde el mismo lugar en un mundo reseteado de nuevo a su posición inicial.

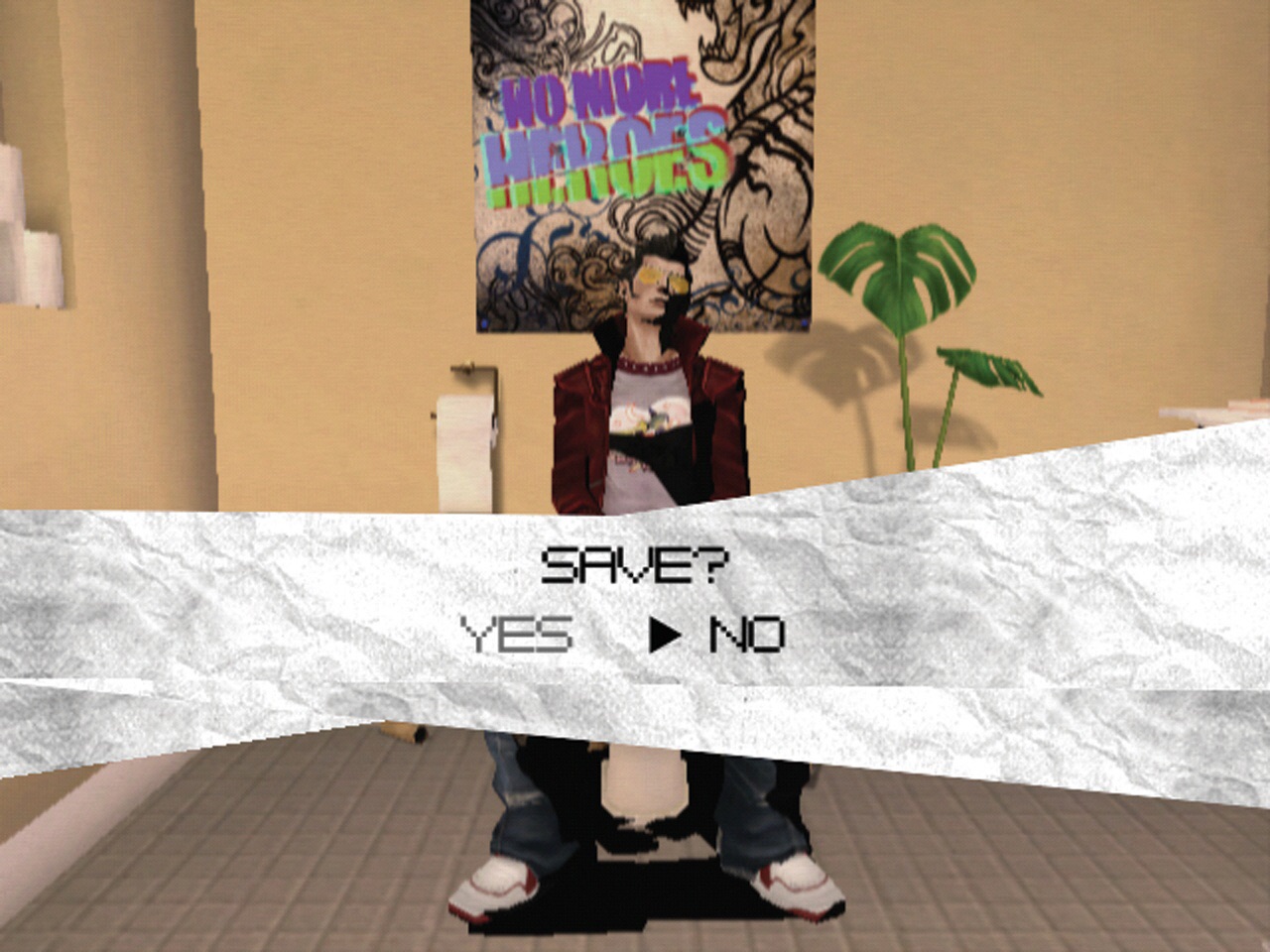

Lo simpático es cómo ciertas obras intentaron incluir o justificar el guardado de partida en la propia historia: la serie Resident Evil presentaba a un reparto que las pasaba muy putas evitando que los zombis les mordiesen el culo, y que se tiraban medio juego rebuscando cintas entintadas por el escenario, objetos indispensables para utilizar las máquinas de escribir que servían para guardar la partida. En Silent Hill 2 unos escalofriantes post-its empapados en sangre permitían preservar el progreso. En Nier los save points serían las cartas depositadas en buzones que el protagonista escribía a su hija narrando sus aventuras. Dark Souls utilizaría hogueras como puntos de guardado. Ico permitiría conservar el progreso si el niño protagonista encontraba un sillón donde sentarse. Dragon’s Crown y mil juegos de fantasía optarían por autorizar a salvar en la cantina donde se emborrachan los héroes. Alan Wake guardaba la partida cada vez que el protagonista, que se pasaba la historia huyendo de las criaturas de las sombras, se situaba debajo de una farola encendida. Dead Rising situaba algunos save points en los lavabos, pero el punkarra No More Heroes llevaba la idea al siguiente nivel: para guardar la partida era necesario defecar bien a gusto en el váter.

Mención aparte merecen las obras que han utilizado el viaje en el tiempo como alternativa a las vidas infinitas y el recargar la partida: Prince of Persia: las arenas del tiempo proporcionaba al jugador un artefacto que le permitía rebobinar el tiempo para así reintentar los saltos y combates fallidos. En caso de sucumbir en Duke Nukem 3D Megaton Edition era posible rebobinar la partida hasta el momento que nos resultase más adecuado para reintentarlo. Life Is Strange también permitía la marcha atrás en el tiempo, pero la habilidad pese a parecer un inteligente sistema de salvado funcionaba más bien como un mecanismo de juego brillante: gracias al viaje en el tiempo podíamos hacer como Bill Murray en Atrapado en el tiempo y utilizar a nuestro favor la información obtenida en ese futuro inmediato.

Juegos para mancos

En 2005 Call of Duty 2 desembarcó en PC, una guerra que incluía un elemento novedoso para los matamucho: la energía del jugador se regeneraba sola en caso de necesidad si este permanecía a cubierto sin recibir ningún disparo. Hasta aquel momento los personajes de videojuego se las tenían que apañar para incrementar su energía y curarse de sus heridas recogiendo comida o botiquines esparcidos por el escenario, pero Call of Duty 2 pretendía hacerlo todo más fácil al proponer esa cura rápida y milagrosa. Al año siguiente aparecería Prey, un FPS de ciencia ficción bastante espectacular con una decisión de diseño cuestionable: no era posible morir definitivamente y en caso de perecer ante los disparos enemigos el protagonista se teletransportaba a un mundo onírico desde donde, tras disparar cuatro flechas a unas criaturas voladoras, sería devuelto al punto exacto donde había caído en combate. En ese Prey no existía castigo alguno por jugar mal, ni siquiera la molestia de tener que cargar otra partida.

En 2008 apareció un nuevo Prince of Persia que trataba de reiniciar la franquicia, un juego con una dirección de arte maravillosa que acabó siendo crucificado por sus concesiones al jugador. Y es que en ese Prince of Persia tampoco era posible diñarla: escurrirse a un abismo no acababa con unos huesos triturados sino con una secundaria salvando al héroe en el último momento y reubicándolo en el punto donde se encontraba antes del error de cálculo. Era cómodo, pero eliminaba por completo la sensación de reto, la impresión de que se estaban superando obstáculos insalvables.

Los niños jugadores del pasado, que tenían todo el tiempo del mundo, se habían convertido en los adultos del presente, cargados de ocupaciones y con poco tiempo libre, y las compañías de videojuegos lo sabían perfectamente: sus productos serían más asombrosos técnicamente pero al mismo tiempo se volvían más fáciles, menos exigentes con la audiencia, centrados en que el público llegase al final del juego sin sudar demasiado, alejados de proponer un verdadero reto. Aquella vida que se regeneraba sola y esos juegos en los que morir no tenía ningún tipo de penalización funcionaban bien con los que apenas tenían minutos libres para sentarse frente a la consola, pero desilusionaban a aquellos otros que esperaban demostrar su habilidad. El mercado se había vuelto más blandurrio, más condescendiente. En la actualidad situar el nivel de dificultad en «difícil» al comenzar la partida es el equivalente a seleccionar el modo «normal» hace unos cuantos años. Hasta que el público empezó a reclamar que le dieran caña de nuevo.

Los juegos de la saga Souls de FromSoftware (Demon’s Souls, la trilogía Dark Souls y la secuela espiritual Bloodborne) convirtieron la dificultad en una potente arma promocional. Y, de repente, un juego que hacía sudar sangre no echaba para atrás a los compradores sino que lograba que muchos se acercasen buscando lo que otros no les daban. Pocos productos de entretenimiento se atreverían a presentarse en sociedad con un «Prepárate para morir» en lugar de un «Eh, te lo vas a pasar en grande».

La propia edición del juego se llama Prepare to Die Edition y otra cosa no, pero en FromSoftware dicen las cosas a la cara.

En realidad los Dark Souls no se basaban tanto en una dificultad diabólica como en una gestión milimétrica de la misma. Porque estaban diseñados para no ser un paseo pero también para que la mayor parte del público llegase al final si le dedicaba suficiente tiempo y esfuerzo. ¿Que podías morir medio centenar de veces intentando derrotar a un enemigo? Bienvenido seas al mundo de los innumerables pads arrojados contra el televisor. El vídeo de presentación de Dark Souls III ya promete mucho por malvado: ojo a la genial y acojonante sorpresa vegetal que tiene lugar en este escenario de batalla.

Pero los hijos de FromSoftware no eran desde luego los únicos que optaban por elevar a once el desafío en una época de jugadores aletargados. El Shinobi de Playstation 2 decidiría que poner las cosas fáciles no era divertido. Y tanto ese Ninja Gaiden de 2004 como su primera secuela serían tan cabrones como para que alguna reedición tuviera que incluir modos de juego menos peliagudos y evitar sufrimientos. El concepto de muerte permanente (que un personaje al fallecer desapareciese para siempre de la partida) empezó a estar muy solicitado por jugadores que querían afrontar las consecuencias de sus decisiones en juegos como los Fire Emblem, Zombi U, Valkyria Chronicles o FTL. Este último pertenecía a otro género, el del roguelike, que también se caracterizaba por ser especialmente sádico a base de escenarios aleatorios, imprevistos fatales y partidas que podían durar segundos: Spelunky, Eldritch, Rogue Legacy o The Binding of Isaac lucían esos modales.

El género de las plataformas experimentó su propia fiebre por la dificultad infernal lidiando de un modo inteligente con el añejo concepto de vidas: haciéndolas infinitas e inmediatas, morir supondría reaparecer instantáneamente e intentarlo de nuevo, como participar en una maratón continua. Super Meat Boy era tan bellaco como adictivo, sus niveles apenas dejaban huecos milimétricos entre peligros afilados para que el pedazo de carne protagonista saltase a través, pero lo peor de todo es que siempre, siempre, existía un nivel más difícil, alcanzando bien avanzada la aventura unos extremos de saña casi denunciables. Fenix Rage y Krunch imitaban al niño de carne con más o menos descaro. VVVVVV cambiaría saltos por gravedad invertida. Cloudberry Kingdom convertiría cada fase en una orgía demencial de proyectiles. Y muchos otros más engordarían la lista de plataformas infernales: 1001 Spikes, Angry Videogame Nerd Adventures, Mighty Jill Off o Tower of Heaven. Entre ellos un genial N++ se presentaría con más de dos mil niveles de saltos desesperados e inercias traicioneras.

N++ tiene 2360 niveles hechos a mano. Cómo no quererlo.

Todos ellos, siendo feroces y despiadados, eran la cara más amable, y comercial, de un género underground que alguien bautizó como «masocore».

Masocore

Un ejemplo de escena típica del juego: los árboles con manzanas. Despreocupado, pasas por debajo de uno de ellos cuando una manzana cae sobre ti y te elimina, enviándote de vuelta al principio de la fase. Vuelves hasta el mismo lugar y en ese momento procuras asomar la nariz para forzar a la manzana a que caiga antes de que pases, para encontrarte con que el trayecto está lleno de manzanos cuyos frutos tendrás que seguir esquivando. A medio camino descubres otro árbol con manzana tan bajito que podrías salvarlo de un salto. Brincas por encima del mismo, y la manzana cae hacia arriba y te mata. La manzana cae hacia arriba y te mata. (Anna Anthropy explicando cómo funciona I Wanna Be The Guy).

Un vídeo donde un gato trataba de recorrer lo que parecía una versión barata de Super Mario Bros se hizo rápidamente famoso en internet por ser pretendidamente cafre. El juego se llamaba Syobon Action y su escenario estaba plagado de trampas injustas e impredecibles: ítems que mataban al personaje, suelos que desaparecían de golpe, decoración del escenario (las nubes de fondo) que resultaba ser mortal al contacto. Todo era exquisitamente masoquista porque la gracia del juego era sodomizar la idea preconcebida del funcionamiento de un juego, y reírse con ocurrencias descabelladas. Ese Syobon Action se había inspirado en un pequeño jueguecillo llamado The Life-Ending Adventure, aunque un obvio precursor de ambos habría sido un Super Mario Bros: The Lost Levels que tardó mucho en salir de Japón por culpa de una dificultad ciclada y de insinuar algunas de estas bromas crueles.

Pero los maestros del género serían los desarrolladores indies que programarían amparándose en la injusticia eterna y pariendo entretenimientos sadomasoquistas: Eryi’s Action disfrazaba de plataformeo cuqui una aventura en la que todo, y en todo momento, podía matarte. Durante la partida ni siquiera el mapa de selección de nivel era un lugar seguro para permanecer con vida. El título de Toby’s Masochistic Adventure no le hacía justicia a su maldad, pero The Unfair Plataformer era más asequible de lo anunciado.

Una de las obras cumbre de este subgénero bastardo sería I Wanna Be The Guy (gratuito y descargable aquí): plataformas casero de tecnología amateur, de hecho la mayoría de los gráficos estaban robados de otros juegos, en donde cada pantalla era una colección de trampas inaceptables y odiosas. Un juego con ideas tan demenciales como permitir que los propios save points fuesen enemigos voraces o que los antagonistas pudiesen acabar contigo incluso durante las cutscenes, un programa cuyo propio creador todavía se asombra cuando algún loco le comunica que se lo ha pasado. Su éxito como abanderado de la dificultad infinita generó una nutrida ristra de secuelas oficiales y homenajes de sufridos fans: I Wanna Be The Guy Gaiden, I Wanna Save The Children o I Wanna See You Suffer. Algunos como I Wanna Be The Fangame apuntaban alto y decidían que era bastante más que seguro que no solo se muere tres veces, su frase promocional era un «Injusto, preciso y nada divertido». Y eso es lo divertido.

Una partida grabada de I Wanna Be The Guy donde presuntamente el que estaba a los manos era el mismísimo Dios. O seis minutos y medio de encadenar «Noesposibles».

No estoy muy enterado de los juegos de ahora (soy de los antiguos y me quedé en los 80′-90′), pero me ha impresionado muchísimo el «Dark souls» y, en especial, el link al vídeo que han puesto del «Dark souls III». Increíble.

Como siempre, geniales artículos. Felicidades.

Es una saga muy recomendada, no son juegos imposibles, y son juegos que una vez vas superando retos se hace muy agradecido, como el Alien Isolation en dificultad generosa

Son juegos muy cinematicos con una jugabilidad muy, muy buena. Si le apetece entrar en la saga le recomiendo Dark Souls 1, luego puede continuar con el 2. Otros juegos hechos por la misma empresa y que tienen una jugabilidad muy similar son Demon Souls y Bloodborne, exclusvos de PS3 y PS4 respectivamente.

Un saludo.

Pingback: Solo se muere tres veces

Un artículo muy interesante y divertido, pero en mi opinión, solo por la historia de las tres vidas y la dificultad creciente accidental ya bastaría para que sea recomendable. Muchas gracias.