Dame la pistola, me pego un disparo

Voy a morir joven, rico, chulo y delgado.

Kinder Malo

El ser humano moderno tiene un irracional miedo a lo desconocido. Y sin duda el mayor —quizás ya el único— de los misterios es la muerte y lo que viene después de la muerte. Presa de ese pánico al insondable más allá, el ser humano ha intentado prolongar ad infinitum su existencia, usando para ello fármacos, máquinas o alimentos, luchando en vano por erradicar la enfermedad, la guerra, el envejecimiento, la violencia, la putrefacción. El resultado es que, efectivamente, la esperanza de vida se ha estirado como un chicle usado. Pero el problema sigue ahí, gordo, terrible, desesperante: eso que Hesse llamaba «la grandiosidad del momento y su miserable marchitarse».

Desde el Paleolítico, el Homo sapiens sapiens ya podía en potencia llegar hasta los cien años. Pero pocos pasaban de los veinticinco, debido a factores como la alimentación, la higiene, las epidemias o los mil y un peligros que acechaban en la naturaleza. La cosa no cambió mucho con el paso de los siglos: en 1900, la esperanza de vida para los españoles era solo de treinta y dos años, y en China ni siquiera llegaba a los veinticinco. Parte de la culpa era de las altas tasas de mortalidad infantil, que no bajarían hasta bien entrado el siglo XX.

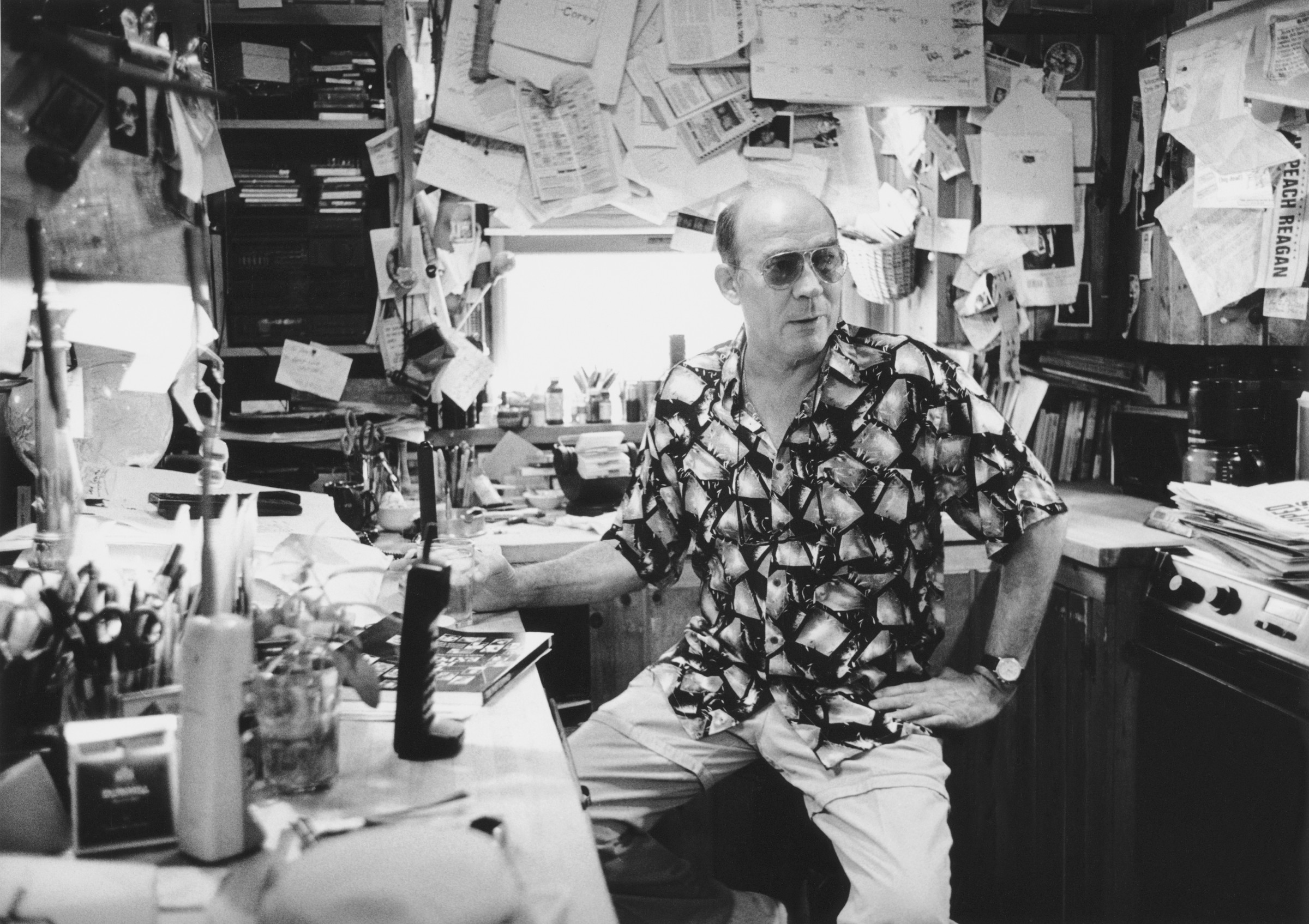

En la actualidad, quien tenga la suerte de nacer en un país más o menos desarrollado, y siempre que no sea fulminado por un cáncer, un infarto o un accidente de tráfico (los tres pilares de la mortalidad moderna), podrá convertirse en un jovial puretón y pasar con facilidad la frontera de los cuarenta, de los cincuenta e incluso de los sesenta. Sería maravilloso, si no fuera porque la mayoría de la gente no está preparada para vivir tanto tiempo y acaba languideciendo, vagabundeando por parques desiertos, viajando a Benidorm, engordando palomas o contemplando obras en construcción con babeante rictus. Es el mal del que ha vivido demasiado y que llevó a suicidarse a George Sanders o Hunter S. Thompson: el aburrimiento.

Y es que la longevidad, amén de suponer un creciente problema económico y social, puede generar un tedio cósmico en el individuo. A medida que envejecemos, los días se vuelven más huecos y sin sentido. Ahí empiezan las diferentes crisis de edad, sobre todo la de los cuarenta, galopante, llena de traiciones a uno mismo, reinvenciones ortopédicas, cirugías disparatadas y ridículos arrebatos de «viejoven».

Ajenos a incoherencias éticas y estéticas, ciertas personas poshumanas lograron darlo todo en las primeras décadas de su vida y abandonaron luego el mundo, a veces de forma voluntaria, a veces fortuita, haciendo carne aquella máxima de Sileno: «Lo mejor de todo sería no haber nacido, y cuando esto es imposible, lo mejor sería morir pronto». Pero ¿qué es pronto? Pues digamos que una edad óptima desde el punto de vista físico y mental. Los hippies primigenios decían que no había que fiarse de nadie mayor de treinta años, y ahí podríamos fijar la edad máxima de los personajes de este artículo: la misma que en La fuga de Logan, aquella distopía donde, por ley, la longevidad estaba limitada a treinta años de vida, pasados los cuales los individuos se sometían a una jubilosa ceremonia de sacrificio colectivo.

En las próximas líneas daremos un breve repaso a las fugaces existencias de siete seres excepcionales que brillaron durante escasos años y después hicieron mutis, demostrando que desaparecer a tiempo, si no una victoria, es una inmensa muestra de saber no-estar.

Conde de Lautréamont (poeta, murió de una infección a los veinticuatro años)

«Mi poesía consistirá solamente en atacar por todos los medios al hombre, esa bestia salvaje, y al Creador, que no habría debido engendrar semejante basura». Lo escribió Lautréamont en Los cantos de Maldoror (1869), un libro repudiado por los editores en su día, convertido en obra de culto surrealista en los años veinte y finalmente aclamado como un hito de la poesía moderna, que Rubén Darío tachó de «diabólico y extraño, burlón y aullador, cruel y penoso».

La vida de Lautréamont, cuyo nombre real era Isidore Lucien Ducasse (Montevideo, 1846 – París, 1870) fue tan breve como enigmática. Nadie sabe muy bien los detalles que envolvieron su existencia y su deceso, y ello ha contribuido a inflar la leyenda.

Se supone que vivía de su padre, un diplomático afincado en Uruguay que le enviaba pasta para estudiar. Pero todo se torció en su etapa universitaria, cuando cambió aulas por burdeles y fumaderos de opio. Algunos de sus detractores, como el escritor católico León Bloy, han llegado a decir que Lautréamont falleció en un manicomio. Sin embargo, hay expertos que sostienen que llevó una vida monacal, consagrada a leer, tocar el piano y pasear por la orilla del Sena. Según dicen, pasó los tres últimos años de su vida en París buscando editor para su aberración literaria, y la única droga que tomaba era café. Murió solo en su cuarto, víctima de una enfermedad infecciosa.

Sea cual sea la verdad, da un poco igual, pues la intención es lo que cuenta y la de Lautréamont era muy mala: «Los hay que escriben para conseguir los aplausos humanos, gracias a las nobles cualidades del corazón que la imaginación inventa o que pueden poseer. Yo, por mi parte, me sirvo del genio para pintar las delicias de la crueldad».

Justa y Rufina (santas, torturadas hasta la muerte a los diecinueve y diecisiete años)

Dice Takla Makan que «el único revolucionario de verdad es el santo; respecto de él todos los «revolucionarios» no son sino reformistas, en el mejor de los casos». Y algo de eso hay: al trascender el ego, el místico realiza una revolución interior, que es siempre más influyente y duradera que la exterior. Esta dicotomía también existe en el islam, que distingue entre la «gran yihad», o guerra interior contra las propias pasiones, y la «pequeña yihad», o lucha armada llevada a cabo por la comunidad musulmana para defenderse de un enemigo exterior.

Justa y Rufina fueron dos hermanas nacidas en Sevilla en los años 268 y 270, en una familia humilde y de sólidas convicciones cristianas, algo muy peligroso en una época en la que España se hallaba dominada por los romanos y sus dioses paganos.

Cuando una procesión en honor a Venus llegó a casa de Justa y Rufina, ellas se negaron en redondo a adorar al ídolo y lo rompieron en mil pedazos. Diogeniano, prefecto de Sevilla, mandó detener a las jóvenes iconoclastas, las interrogó y, viendo que eran incorregibles, las condenó a ser torturadas hasta la muerte. Les aplicaron todos los suplicios conocidos en la época: estiramiento con potro, claveteo con garfios de hierro, enclaustramiento en mazmorras frías sin comida ni bebida… pero las hermanas no solo seguían en sus trece sino que estaban pletóricas. Mas incluso los cuerpos de los místicos tienen un límite. La primera en morir fue Justa. Rufina, más joven, aguantó aún más suplicios con una alegría insólita. Fuera de sí, el prefecto dio la orden de degollar a la mártir y quemar su cadáver hasta reducirlo a cenizas.

Pasaron décadas antes de que el obispo san Sabino recogiera los restos de las santas y las enterrara por fin juntas. Desde entonces, el culto a estas mártires se extendió por todo el mundo.

Dijo el Che Guevara que «en una revolución, si es verdadera, se triunfa o se muere». Justa y Rufina hicieron ambas cosas.

Otto Weininger (filósofo, se suicidó de un disparo en el corazón a los veintitrés años)

«El hombre tiene pene y la vagina tiene mujer». Es una de las demoledoras frases de Sexo y carácter, un controvertido ensayo filosófico que, grosso modo, viene a decir que el varón representa una racionalidad superior a la hembra, y que la espiritualidad cristiana está muy por encima de la judía.

Estas teorías misóginas y antisemitas, que a finales del siglo XIX eran bastante populares, te las imaginas enunciadas por un hombre ario y viril que escribe al borde de unos acantilados de mármol. Pero lo cierto es que Otto Weininger (Viena, 3 de abril de 1880 – ibídem, 4 de octubre de 1903) era feo, contrahecho, judío y homosexual. Y se odiaba por ello.

Desde el punto de vista intelectual, Weininger fue un ejemplo de vida aprovechada hasta el límite. En muy pocos años le dio tiempo a aprender siete idiomas, matemáticas, filología, filosofía, ciencias naturales, física, historia y literatura; y también a comprimir todo su pensamiento en un libro. Sin embargo, sus brutales contradicciones y la intolerable certeza de no ser un genio lo llevaron a suicidarse a los veintitrés años de un tiro en el pecho, en la misma casa donde había muerto su idolatrado Beethoven.

Para Weininger el hombre es un genio en potencia, aunque solo una élite logra desarrollar ese talento, y él no estaba llamado a formar parte de ella por su condición de judío homosexual: «De igual modo que en el judío (y en la mujer) no existe la «bondad o maldad radical», así también falta en ellos el genio o la estupidez radical propios de la naturaleza humana masculina», escribe en Sexo y carácter.

Tras su muerte, su único libro acabado se convirtió en best seller y fue reconocido por muchos de sus contemporáneos como una obra maestra: Ludwig Wittgenstein y Stefan Zweig, también judíos, llegaron a asistir a su entierro; y el mismísimo Hitler le echó flores, fascinado por el trágico destino del judío antisemita.

Pero el devenir de la historia y la corrección política han sepultado al libro de Weininger en la tumba de los malditos, si bien aún es considerado por una minoría como un valioso trabajo que utiliza las diferencias entre lo masculino y lo femenino para esbozar una psicología alternativa y perpetrar una crítica radical contra el mundo moderno. Ante todo y pese a sus errores, Sexo y carácter es el legado de un joven erudito que supo predicar con el ejemplo: de haber seguido viviendo, su obra maestra sería papel mojado.

2Pac (rapero, asesinado a balazos a los veinticinco años)

En la cultura hip hop, la madurez se perdona menos que en el rock. Para rapear, pintar grafitis o bailar break sin caer en el ridículo es preciso ser insultantemente joven. Y si te mueres pronto, mejor que mejor.

Se puede decir que Tupac Shakur (Nueva York, 1971 – Las Vegas, 1996) nació con una Uzi debajo del brazo: sus padres eran miembros de los Panteras Negras, y a su padrastro lo perseguía el FBI por robar camiones blindados y matar policías. No es raro, pues, que él acabara cagándose en la «puta pasma» en sus canciones y que diera con sus huesos en la cárcel por violar mujeres, golpear hombres o ametrallar automóviles.

Pero si hay algo que convirtió a 2Pac en «el mejor rapero de todos los tiempos» (Rolling Stone dixit) fue su muerte, ideal según la iconografía gangsta: le dispararon desde un coche. A día de hoy, nadie sabe aún quién mató al negrata: si fue otra víctima de la cacareada guerra entre Costa Este y Costa Oeste, si fueron los esbirros de Suge Knight, capo de su discográfica, o la secta de los Illuminati, a la que el rapero atacó en varias canciones.

Sea como sea, 2Pac se convirtió en uno de los cadáveres más rentables de la historia de la música moderna: Forbes lo incluyó en su lista de «celebridades muertas más ricas del mundo», en 2008 había generado quince millones de dólares y, amén de reeditarse una y otra vez los seis discos que grabó en vida, se lanzaron siete trabajos póstumos, documentales, DVD, libros y todo tipo de merchandising.

La apoteosis llegó en 2012 en el festival de Coachella, cuando 2Pac «resucitó» en forma de holograma, para subirse al escenario e interpretar varios temas junto al rapero Snoop Dogg. Lejos de perjudicar su leyenda, tamaño delirio cyberpunk hizo crecer las dudas de los más conspiranoicos: ¿Y si, después de todo, 2Pac no murió en aquel tiroteo y sigue tan vivo como Elvis? ¿Y si tiene razón cierto poli retirado cuando jura que él ayudó al rapero a fingir su propia muerte? Paparruchas: si 2Pac aún viviera, Lil Wayne estaría currando en un McDonald’s.

Mariano José de Larra (escritor, se suicidó de un tiro en la cabeza a los veintisiete años)

«Su persona y su indumentaria son una respuesta a la zafiedad de los madrileños. La fría e insolente respuesta de un dandy». Francisco Umbral dio en el clavo cuando escribió estas palabras sobre Mariano José de Larra (Madrid, 1809 – Ibídem, 1837). Pero tras su imperturbable apariencia, Larra era un hombre frágil y enamoradizo. Tuvo sus primeros problemas con las mujeres en la adolescencia, cuando se enamoró de una amante de su padre que le doblaba la edad. El consiguiente cataclismo emocional hizo que un buen estudiante como él ni siquiera se presentara a los exámenes y acabara por abandonar los estudios.

Una vez curado el desamor, Larra se refugió en la escritura, publicando un cuaderno mensual titulado El duende satírico del día, donde diseccionó con saña las necias costumbres ajenas hasta que las autoridades le cerraron el chiringuito. Fue el principio de una corta pero fructífera carrera periodística que continuaría con el cuaderno El pobrecito hablador y su trabajo para diarios como El Español donde, bajo el seudónimo de Fígaro, publicó sus mejores artículos, mil veces recopilados y reeditados: joyas como «Vuelva usted mañana», «El casarse pronto y mal» o «El castellano viejo» son ya clásicos de nuestra literatura.

Larra se casó, tuvo tres hijos y se separó. Se metió en política y se hartó. Escribió para vivir y para sobrevivir. Pero la debilidad sentimental volvió a jugar en su contra cuando se encoñó con una mujer que no era la suya. La tormentosa relación y el devenir sociopolítico de España lo atormentaron hasta el punto de afectar a sus últimos artículos, que se pasan de castaño oscuro. En El día de difuntos (1936), por ejemplo, escribe: «Mi corazón no es más que otro sepulcro. ¿Qué dice? Leamos. ¿Quién ha muerto en él? ¡Espantoso letrero! «¡Aquí yace la esperanza!»»

La pérdida definitiva de su amante, que cortó con él para volver con su marido, fue la gota que colmó el vaso: Larra se pegó un tiro en la sien derecha. El cadáver fue encontrado por Adela, su hija de seis años.

En sus últimos ocho años de vida, Larra escribió doscientos artículos brillantes y atemporales. Digamos entonces que, al menos desde el punto de vista literario, podía morir tranquilo. La pistola con la que se suicidó se exhibe en el Museo Romántico de Madrid.

El Jaro (delincuente juvenil, asesinado de un escopetazo a los dieciséis años)

«He robado quince coches y he dado estirones yo mismo, porque yo siempre he querido ser libre», escribió José Joaquín Sánchez Frutos, el Jaro (Villatobas, Toledo, 1963 – Madrid, 1979) en un ejercicio de redacción del reformatorio donde estuvo preso. Pecó de modestia, puesto que su «obra», esto es, su historial delictivo, daría para rellenar una larga y jugosa novela negra. En su trepidante carrera criminal, el Jaro fue detenido por robos, atracos, lesiones, hurtos y consumo de drogas, y sus hazañas hicieron correr ríos de tinta en la prensa de la época.

Los comecocos tachaban al adolescente de psicópata amoral, mientras intentaban achacar sus fechorías a su origen humilde o al alcoholismo de su madre, olvidando que, como dijo el doctor Wilhem Reich, «el problema fundamental de una buena psicología no es saber por qué el hambriento roba sino, al contrario, por qué no roba».

Lo cierto es que, en menos que canta un gallo, aquel chaval pequeñito pero matón se convirtió en el líder de una gran banda, dirigiendo a decenas de delincuentes juveniles, algunos bastante mayores que él.

Pero la vida desaforada del Jaro no podía durar mucho. Un sábado noche de 1979, cuando estaba atracando a un hombre en un barrio madrileño, fue divisado desde una ventana por un amigo de la víctima que, ni corto ni perezoso, agarró una escopeta, bajó a la calle y mató al Jaro de un disparo.

Con su cadáver aún caliente, Eloy de la Iglesia dirigió el biopic Navajeros (1980), piedra fundacional del cine quinqui, un género que en los últimos tiempos vuelve a estar en boga, quizá por la necesidad de una auténtica rebelión de los pobres, de espaldas a los movimientos políticos y sociales. Como mártir de extrarradio, el Jaro podría ser el nuevo mesías que guíe desde la tumba a las furibundas hordas de jinchos, payos, gitanos, canis, yonis, chonis y pirris.

Pingback: De Lautréamont al Jaro: media docena de personajes que vivieron rápido, murieron jóvenes y lo petaron

En El día de difuntos (1936)

Aquí hay una errata de 100 años

Además el artículo no se titulaba así «(1836)» entre paréntesis. El título era «El día de difuntos de 1836». Y lo más importante este suelto es es un mal resumen de lo que fue Larra. Si hubiera habido en el pasado muchos Larras y no digamos en el presente, este país no le conocería ni la madre que le parió.

Buenísimo. Venga uno de largas vidas.

«Lo mejor de todo sería no haber nacido, y cuando esto es imposible, lo mejor sería morir pronto».

Exacto. Y «pronto», quiere decir morir durmiendo en la cuna, el primer día.

Este punto de vista no lo he entendido nunca. ¿Mejor? ¿como puede uno medir lo mejor o lo peor, lo bueno en definitiva, si no ha nacido? ¿Se refiere el pensador a que deberíamos nacer una vez, para ver lo malo que es nacer, y después decidir si nacemos, o no, en la vez definitiva? ¿Es una expresión simplificada de la idea «lo mejor es que los demás no hubieran nacido»? En fin …

Yo me quedo con Justa y Rufina, las hermanitas iconoclastas, que se negaron a adorar a Venus. ¡Nefanda pretensión para las castas y piadosas hermanas, mártires heroicas!

Y muchas gracias al obispo san Sabino, que tuvo el detalle de recoger sus restos y guardar sus reliquias para la veneración de los fieles.

Hoy estamos con el iphone igual que aquellas con venus. Mismo perro…..

Sobre lo del «El Jaro» sólo querría dejar claro una cosa: los delincuentes de los extrarradios de las ciudades no son liberadores de los pobres, como quiere dar a entender el articulista, sino la mayor pesadilla de éstos. Esos delincuentes a quienes más castigaban era a la clase obrera, a la que tuvieron oprimida durante los años setenta y ochenta. Las clases pudientes disponían de sus métodos para protegerse y sólo muy ocasionalmente se podrían sentir asaltadas por los hordas de delincuentes de aquellos años. No les ocurriría lo mismo a la clase obrera que habitaba las barriadas periféricas y que lo sufría a diario.

A Manuel Gómez.

No dice que sea defensor de los pobres, sino que habla de «rebelión de los pobres» como contexto que justifica la película. Seguramente este individuo lo más que haría sería repartir con sus secuaces lo que a él le sobrara de sus botines. Y sin duda, el calificativo de «mártir» se debería sustituir por «ejecutado» (no quisiera decir «ajusticiado», pero lo pienso).

Hunter S. Thompson, más que aburrimiento, tenía ciertos problemillas de salud que pudieron hacer que se suicidase. Después de todo, si estás aburrido no reunes a tu familia más cercana para decirles que te suicidas, despedirte de ellos y te vas a pegarte un tiro en la parte de atrás de tu casa. La gente aburrida prefiere cosas más sencillas (digo yo).

Eso dices tú, pero esto es lo que dijo el propio Thompson en su nota de suicidio: «No más juegos. No más bombas. No más paseos. No más diversión. No más nadar. 67 años. Han pasado 17 de los 50. Son 17 años más de los que yo quería o necesitaba. Aburrido. Estoy siempre insoportable. No soy divertido para nadie. Te estás volviendo codicioso. Compórtate de acuerdo con tu avanzada edad. Relájate, no te va a doler».

Puede que tengas razón, si bien la «nota» (que se titula «Football season is over», que se escribió cuatro días antes de matarse y que sólo es nota de suicidio porque la familia y la policía llegaron al acuerdo de tenerla como tal) es altamente interpretable y si te vas a lo que dicen los más cercanos a Thompson (en prensa, entrevistas o documentales como Gonzo o Buy the ticket, take the ride) la única palabra que nadie usa es «aburrimiento», todos hablan de sus dolores, de sus problemas para caminar, de lo duras que fueron las semanas siguientes a la operación (por la poca efectividad del tratamiento elegido, dado el historial farmacológico y alcohólico de Thompson) y algunos, los menos, de «depresión clínica», hasta se habla de que su veneración por Hemingway que podría haberle llevado a imitar el suicidio al no encontrarse en las condiciones físicas que Thompson quería para continuar con vida.

Eso, que no lo hizo de un día para otro (mira las declaraciones de Jann Wenner al respecto), que buscó que su familia estuviera cerca para poder despedirse (ese fin de semana lo habían visitado su hijo y nieto, justo en el momento de cargar el arma con que se suicidó estaba hablando con su segunda esposa en plan reconciliación después de una pelea,…) y que ya llevaba años pensando en el tema si llegaba la ocasión (según declaraciones de Ralph Steadman, en su web cuando supo del suicidio o en posteriores entrevistas como la que le hizo Squire, aunque el propio Thompson ya había dado pistas en 1978 en el programa Ómnibus de la BBC, que tienes en YouTube, o en el prólogo del libro La gran caza del tiburón) me hacen pensar que no fue el aburrimiento ya que si lo haces por aburrimiento coges la escopeta porque anda por allí en el momento álgido de tu aburrimiento.

Pero oye, a lo mejor tú sin tanto contexto ni tantas leches puedes darnos lecciones a los demás, tienes una nota, al fin y al cabo. Por algo hice mi comentario con un «pudieron».

La pregunta del Jaro era: ¿Un pellizco o un «tentujón»?. El pellizco consistía en cortar el pezón con unas tenazas.

A quienes robaba este tipejo era a trabajadoras. Mi esposa fue robada y atropellada junto a la antigua clínica «Puerta de Hierro» a las 7:45 horas.

Las clases pudientes aún dormían.

El día en que le mataron en la plaza Castilla, casi todo Madrid respiró aliviado. Fue un mal nacido. Ojalá existiera el infierno.