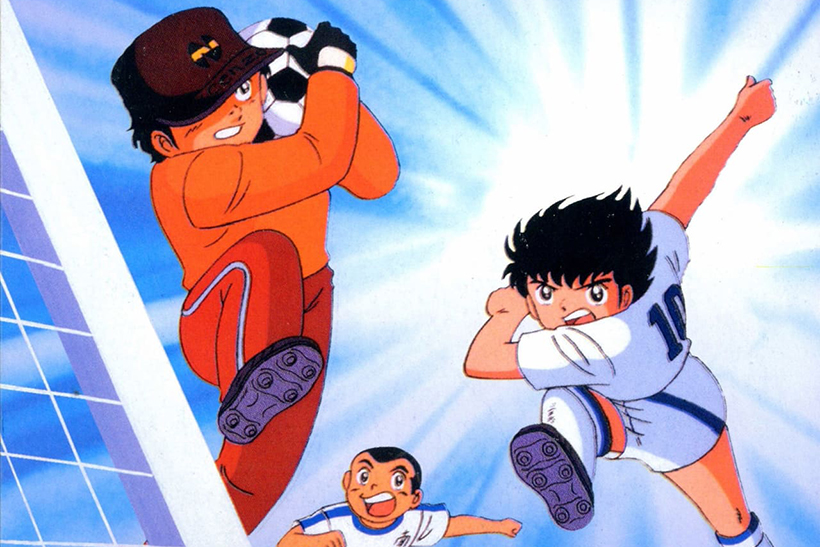

Descubrí Campeones y las peripecias futbolísticas de Oliver Atom en esa época en la que dejas de ser un niño pero aún te queda muchísimo para ser un hombre. En esa zona gris, territorio julay, solo piensas en gilinabeces. De no ser así, hubiera entendido que —como «El perseguidor» de Cortázar— esta serie era un canto a la relatividad del espacio-tiempo y que Oliver además de encarar al pivote defensivo del Muppet hacía lo propio con su propia madurez antes de hacer un cambio de orientación a banda contraria…

El Quique lideró una expedición al centro. Recuerdo su brazo escayolado tras pelearse con el mayor de los hermanos Luna. No hubo testigos, así que todos nos imaginábamos un enfrentamiento épico en las entrañas del parque Amate.

En la Alfalfa entré por primera vez en el bar de Pepe el Muerto. Un sitio para tíos de verdad. Paredes sucias, baño para contorsionistas y un tabernero, Pepe, seco y rancio como el sobaco de una momia. Los vasos de este local eran buenos, de Duralex, pero contados. A partir de cierta cantidad de clientela ya nadie podía pedir nada porque sencillamente no había más vasos.

Ahí estaba yo, chinorri, sosteniendo mi cristal de rubia espumosa entre el tumulto de amigos y gente bastante friki. Notaba su mirada. La de Pepe. «Prohibido dar el cante», rezaba un cartel. Entonces, un codazo inesperado, spaghetti fingers y Duralex en caída libre. El tiempo se estiró y el vaso estuvo cayendo durante semanas. Julian Ross recibió el balón en la otra banda. Un tío habilidoso pero de cristal. No Duralex, del malo. Cuando no estaba lesionado padecía un trastorno cardiaco y practicar el fútbol podía matarle. «Bueno, hijo, sabemos que tu vida está en juego, pero comprendemos que una final de la Champions no se juega todos los días». «No, mamá, es un partido de distrito…». «Paco, tu hijo es imbécil». El caso es que subía la banda que daba gusto. Se acercaba al gol pero Mark Lenders abortó la jugada y empezó el contraataque.

Mark Lenders era talentoso, potente y chulesco. Como el mayor de los Luna y su cara echada abajo post-Quique. Vaso cayendo, impactando contra un suelo lleno de colillas. Vaso partiéndose. Gente apartándose. Silencio como de espacio exterior.

Pepe nos echó. Romper un vaso era una puñalada en la cuenta de resultados. Una afrenta de esas que perduran varias generaciones.

Y cuando Benji Price se preparaba para el disparo del Cristiano del Muppet, se cruzó Bruce Harper, el único defensa decente del New Team. Le robó la pelota y la reventó en dirección a Oliver quien, mirando a las nubes, recorría kilómetros de césped en cuyo horizonte se atisbaba la curvatura de la Tierra.

Pasó mucho tiempo. El partido seguía y el Quique pasó a ser uno de esos conocidos Schrödinger con los que pierdes el contacto y solo sabes que se metió en una caja. Un amigo común me contó la verdad sobre su brazo escayolado. Fue colgando un póster de Samantha Fox. Una fuerza interior le desestabilizó, se cayó de la silla y fractura al canto. Épica pura.

El árbitro iba a pitar el final. Oliver controló el balón que cayó del cielo. Hizo un par de recortes y disparó con toda su alma. Si era gol, pasarían a la final, sería seleccionado por Japón y le crecería tanto el cuerpo que su cabezón se volvería ridículo en comparación. Madurez nipona.

Por mi parte, años esquivando el bar de Pepe el Muerto terminaban esa noche. ¿Cuántas personas habrían ya pasado por su local para romper sus respectivos vasos? La colección de Duralex debía haberse renovado varias veces ya.

El esférico se deformó a cuasipepino camino de la portería. El portero del Muppet se tensionaba antes de saltar. Me acerqué a la barra y pedí, despreocupado, una Cruzcampo. Allí estaba Pepe, más viejo y tan agradable como una lija del nueve rascando el interior del párpado.

El portero saltó. El tiempo se detuvo hasta que Pepe puso su mano distraída en el tirador. El balón entró con furia y rompió las redes. Respiré victorioso. Oliver y su equipo estallaron de alegría. Goooool. La vida mola.

«Su cerveza, caballero».

Entonces comprendí que yo jugaba en el Muppet y que el puto Oliver me había derrotado con gol en el minuto 93.

Sobre la barra un mítico Duralex. Pero no uno cualquiera, no. Era el mío, el que rompí. Rescatado del suelo, fragmento a fragmento, de entre las cenizas. Pegado con Supergen sin sensibilidad alguna, picassiano y churretoso para darme una lección sobre lo rencoroso que puede llegar a ser el espacio-tiempo.

Está mas que demostrado: los ritos de paso a la edad adulta no se pueden hacer en sociedades de bienestar y abundancia.