Cuenta la leyenda que George Dyer apareció en la vida del pintor Francis Bacon, ya consagrado, cayendo a plomo desde la claraboya cenital de su estudio cuando trataba de encontrar un acceso para robar en su casa. Era una leyenda que, con toda seguridad, había fabricado el propio Bacon para sus amigos del Colony Room Club, adornando lo que había sido, sin duda, un encuentro mucho más prosaico, y quizá sórdido, al final de la barra de cualquier otro bar del Soho. La cuestión es que Dyer irrumpió en su vida y quedó atrapado en ella, sin posible escapatoria, más allá de la muerte. Hasta hoy es su pareja más célebre y el inspirador de la parte más luminosa de su genial obra.

Cuando se conocen, Bacon ya había dejado atrás una historia de lo más tempestuosa, tóxica y sadomasoquista con Peter Lacy, de la que casi sale tuerto cuando este, en su permanente y violenta borrachera, lo arrojó por una ventana. Quiso el destino que Peter Lacy, años después, muriese solo en Tánger apenas unas horas antes de la inauguración de la exposición individual que la Tate de Londres dedicaba al pintor, y en un macabro precedente de lo que fue el final de su siguiente pareja, Dyer, que ni muriéndose pudo terminar su aún más destructiva relación con el genio, aunque, eso sí, quizá logró al fin lo que buscaba: su atención definitiva y quedar en el recuerdo de todo aquel que se acercara a la obra de Bacon para siempre.

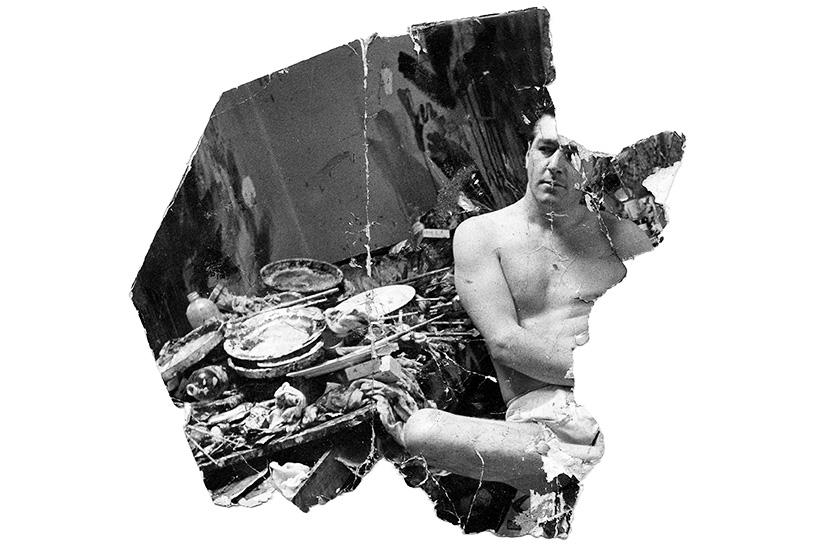

Dyer era un hombre de físico rotundo e imponente, con un punto canalla y una apariencia de chulo latino a la que unía las maneras poco sofisticadas de su origen en el East End. No fue el primero de esta especie en atraer a Bacon, que ya había frecuentado a los gemelos Kray, célebres criminales con bastantes rasgos de psicopatía que los círculos más esnobs del Swinging London acogieron como quien adopta a un felino salvaje, o dos, como mascota. Para desgracia de Dyer, toda la fortaleza física que aparentaba no venía acompañada de entereza mental ni de carácter. Bacon, masoquista en su relación con Lacy, asumió con naturalidad el rol contrario con Dyer casi inconscientemente, y lo fue consolidando a medida que Dyer se hundía en la desesperación de la dependencia afectiva de Bacon y la dependencia física a las drogas, el sexo y el alcohol. Fue rechazado por el fiel clan de amigos de Bacon del Colony, pues, aunque quizá al principio se sintieran atraídos por su origen más cercano al hampa que al artisteo, acabaron por no soportarlo, y no por esnobismo, sino por los dramas que empezó a montarle a Bacon, primero, y después a todos los demás, en su desesperada súplica de aceptación y atención, dramas de attention whore que culminaron con varias denuncias falsas a la policía del propio Dyer contra Bacon por posesión de marihuana (cultivos privados de Dyer, evidentemente). Así las cosas, estuvieron juntos unos ocho años (con Lacy estuvo diez), y la caída al infierno y la dilución total de la identidad de Dyer, que no su recuerdo, terminó en París, adonde había suplicado acompañar al pintor, a causa de una sobredosis, y siendo abandonado desde que llegaron a la habitación del hotel porque Bacon no podía soportarlo más.

Se sabe que Dyer fue hallado muerto por el personal del Hôtel des Saints Pères, reclinado sobre sí mismo y sentado en el retrete, dos días antes de la gran inauguración retrospectiva del pintor en el Grand Palais en 1971, la segunda que dedicaban tras Picasso a un artista vivo. Bacon y sus amigos más íntimos de esos días mantuvieron el secreto y siguieron adelante con los planes de la inauguración, que abrió el mismísimo presidente de Francia, George Pompidou. No solo volvía a perder a otra pareja muy significativa en su vida inmediatamente antes de un reconocimiento profesional de alcance mundial, sino que uno de los cien cuadros de la retrospectiva parisina era Tres figuras en una habitación (1964), tríptico monumental en el que, en uno de los lienzos, aparece representado el propio George Dyer, siete años antes, de espaldas y desnudo sobre un retrete.

En una de las entrevistas que concede el pintor años después, declara pintar rodeado de fantasmas, de los amigos, de los amantes muertos. Pintaba espectros que lo perseguían y se lamentaba de tener que autorretratarse debido a las ausencias de otros a quienes pintar. Y siguió pintando a Dyer muchas veces después de muerto, compulsivamente, «las furias me visitan con frecuencia, siempre he sido perseguido por aquel acto de amor fallido». Y, así, Dyer consiguió con su suicidio o su muerte accidental, difícil saberlo, cumplir sus amenazas y permanecer en la ausencia. Bacon no planificaba su pintura, iba descubriendo el cuadro a partir de una primera mancha, de un trazo, de una línea. Siempre se definió como un pintor figurativo y no abstracto. Y le salía George Dyer. Bacon, que quiso ser el pintor del latigazo emocional, de las vibraciones, de lo efímero, no pudo evitar que esos fogonazos hicieran, de sus desgarros interiores, imágenes de eternidad que irrumpían en el tiempo.

Pingback: Jot Down News #22 2024 - Jot Down Cultural Magazine