Toc, toc.

Una vez más tocan a la puerta de la habitación 780 del Hotel Savoy de Londres. El cartel de «no molestar» y la fama del huésped que durante veintiocho años ha sido el dragón que esa puerta guarda han evitado que el personal de servicio lo molestara durante más de una semana. Pero ahora están preocupados. Toc, toc. Y nadie contesta.

* * *

«¡Bull, mírate en el espejo!», le grita ella, en un vano intento por sacarlo del trance demente en el que acaba de entrar. El viejo Bull ha empezado a destrozar su cabaña con una lampa, dándole a todo lo que puede, agitándola con desesperación, tumbando repisas, adornos, platos o vasos. Sus ojos parecen querer salirse de sus cuencas, su cuerpo no parece más su cuerpo sino un instrumento de odio, venganza, muerte y frustración.

«Malditos sean mi padre y mi madre, por haber hecho de mí un esclavo de ese maldito prado, y por haberme condenado», dice Bull mientras rompe todo, preso de una furia incontrolable. Su esposa eligió rescatar apenas aquel espejo en el que le pedía mirarse. «¡Contémplate! ¿Quieres?», le insiste, y Bull se detiene solo un segundo en una mueca demacrada. «No… no. Me maldigo cien veces por haber condenado a mi madre al infierno para conseguir ese prado», dice mientras su voz parece irse de este mundo. «¡Contémplate! ¿Quieres? ¡Mírate en el espejo!», le suplica su mujer una vez más, con la voz entrecortada por el sonido de la destrucción. Bull entonces se detiene, baja la lampa, se acerca lentamente al espejo, lo mira. En ese momento es como si mirara a los ojos de todos los que auscultan su vida/su actuación, testigos mudos de su decadencia, su derrota y su locura. Bull es Richard Harris con todo el dolor de la Irlanda rural en su pecho.

«Hola, Bull, ¿estás ahí dentro? ¿Me oyes, Bull? ¿Tú también me oyes, Shaimy? ¿Me oyes dentro de ese espejo? —le pregunta al vidrio y al hijo ausente, cuyo suicidio sigue lamentando casi veinte años después—: ¿Puedes oír a tu padre, hijo? Voy a buscarte estés donde estés. En el cielo o en el infierno». Su puño derecho se estrella contra el cristal apenas pronuncia esta última palabra, sello definitivo de un conjuro trágico. Ha mostrado en primer plano los surcos de su rostro, los vastos canales de su frente, las arrugas cimbreantes alrededor de sus ojos azules, y sabemos que con ese golpe ha entrado al espejo a buscarse más allá de sí mismo, más allá del paraíso o la perdición. Es Bull enfrentando su destino; es Richard Harris recogiendo los gloriosos pedazos de todos los personajes que interpretó.

Bull vive en The Field (1990), el filme de Jim Sheridan para el que convocó a Richard Harris solo porque el actor elegido originalmente, Ray McAnally, falleció de un infarto antes de comenzar el rodaje. Harris, sin embargo, se preparó a conciencia, superó las dudas por la volatilidad de su carácter, convenció al director con su personificación y asumió el papel del campesino irlandés aferrado al prado que trabajó desde niño, como si se tratara del fantasma de sus propias vidas pasadas. De hecho, no son pocos los que han llamado a su performance «la mejor actuación irlandesa de la historia».

Hombre tradicional e intransigente, Bull no está dispuesto a ceder cuando un americano decide competir con él para comprar aquel prado que luego maldeciría: allí trabajaron sus padres, allí entregaron la vida, allí envejeció él y lo compraría para su hijo sobreviviente. Pero ser el hombre más respetado y temido del pueblo no parece ser razón suficiente para que las cosas salgan como pensaba. Las vidas de las sencillas personas del pueblo se verán decisivamente trastocadas por este conflicto, del mismo modo que cualquier espectador ante la sublime actuación de Richard Harris.

Tras pasar los años ochenta deambulando tanto en bares como en producciones olvidables, el actor nacido en Limerick en 1930 obtendría el papel de Bull y concretaría una de las mejores actuaciones de una carrera que pudo ser aún más exitosa si las Guinness, los whiskies, la cocaína y su carácter explosivo se lo hubieran permitido. Alguna vez un periodista le preguntó cuánto alcohol había bebido en su vida. Harris fue elocuente: «El transatlántico Queen Elizabeth 2 podría navegar sobre ese alcohol desde aquí hasta las Malvinas».

Aquella escena del espejo es particularmente interesante porque permite a una nueva generación de cinéfilos reconocer el inmenso talento de un hombre que se había hecho conocer en la pantalla grande desde finales de los años cincuenta y cuyo mejor momento parecía haber quedado atrás. Permite ver también la vulnerabilidad de un actor que seguía siendo un personaje cuando las cámaras y los reflectores estaban apagados. Y, más importante aún, nos obsequia las consecuencias de haber sido mirados directamente a los ojos por Richard Harris: nos convierte en cómplices suyos, nos dice que la Medusa no quiso convertirnos en piedra.

La mirada de Harris

Toc, toc.

El personal del Savoy está seriamente preocupado. Casi no han sabido nada del actor desde que cumplió setenta y dos años el día primero de aquel octubre de 2002 que ya ronda la quincena. Ya han llamado a su familia. Toc, toc. Siguen sin abrir la puerta. Desde adentro no parece salir ningún ruido. El dragón parece dormido. ¿O está, acaso, absorto, contemplando el Támesis que tantas veces lo contempló a él?

* * *

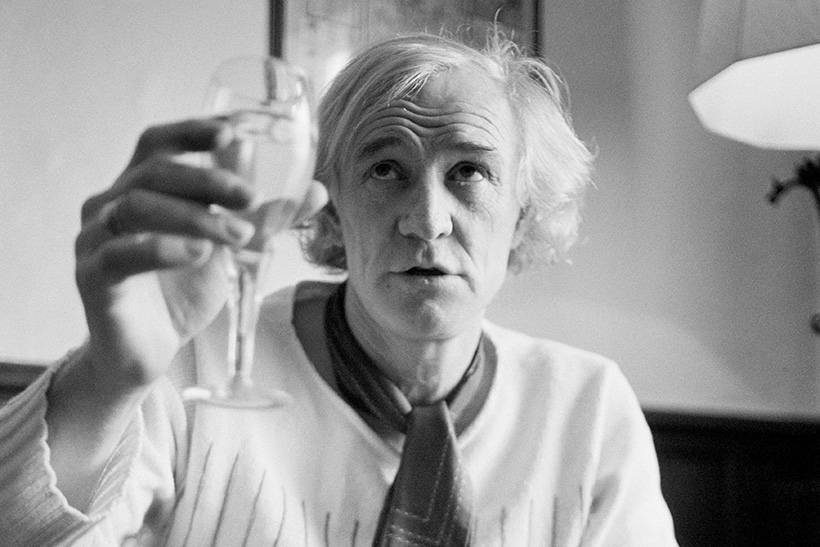

«Era demasiado grande, demasiado desgarbado, demasiado lleno de sí mismo», recordó una compañera que vio sus primeros intentos de convertirse en actor. Recordó que Harris hizo monólogos de On the Waterfront (Elia Kazan, 1954), amagando una imitación de Marlon Brando, cuando todos los presentes decidieron en una burla que nunca sería actor. Inicialmente frustrado, se dedicó al deporte con singular éxito. En los veranos de Kilkee supo ser campeón de racquet, algo parecido al frontón, por cuatro años consecutivos, hasta 1950. En esta disciplina tuvo que concentrar la mirada en una pared contra la que rebotaba una pelota. En recuerdo a aquel joven aún conocido como Dickie Harris hay hoy una estatua suya, raqueta en mano, en dicha localidad. Hay otra en Limerick, en la que aparece personificando al rey Arturo. También pudo ser una estrella de rugby, pero una inoportuna tuberculosis frustró sus proyectos deportivos. Esa misma década, aquella mirada concentrada, vibrante y poderosa que se enfocaba en una pared tendría sus primeros planos en la pantalla grande.

El camino para llegar al cine fue el teatro. Tras su paso por la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) destaca en obras importantes del circuito londinense y debuta en el cine en 1958 con Alive and Kicking, título que, a juzgar por su fama, podría llevar también su autobiografía. Poco tiempo después ya estaba compartiendo créditos con James Cagney (Shake Hands with the Devil, 1959), Gary Cooper y Charlton Heston (The Wreck of the Mary Deare, 1959), Gregory Peck, Anthony Quinn y David Niven (The Guns of Navarone, 1961), Marlon Brando (Mutiny on the Bounty, 1962) o Robert Mitchum (A Terrible Beauty, 1960). Fue precisamente con el actor norteamericano de los ojos dormidos, con el que no se había llevado muy bien durante el rodaje, con quien le ocurre una de las primeras historias de bar de su filmografía. Estando en un pub de Dublín, capital irlandesa, un fan le pidió a Mitchum un autógrafo. Este lo firmó de inmediato y sin ningún problema. Pero, cuando el admirador lo mostró a sus amigos, descubrió que Mitchum había firmado como «Kirk Douglas». Se consideró inmediatamente ridiculizado y se le fue encima al actor. Entonces Harris, que amaba las peleas de bar, acudió en su ayuda y se desató el caos. A pesar de que al día siguiente estaban golpeados y eran la comidilla de los diarios irlandeses, la riña sirvió para iniciar una amistad que duró toda la vida. Curiosamente, la película también es conocida como The Night Fighters.

Entonces llegó 1963 y, con ello, la obtención de su primer papel principal, el prepotente jugador de rugby Frank Machin en This Sporting Life, la película que realmente lo llevó a la fama. Este personaje le sirvió como bisagra personal; con él recordó lo que pudo haber sido de no ser por la tuberculosis y reafirmó lo que ya era: el mejor actor irlandés del momento, con perdón de Peter O’Toole, de origen irlandés y escocés. Recibió su primera nominación al Óscar y ganó el premio al mejor actor en el Festival de Cannes. «Los actores se toman a sí mismos demasiado en serio. Actuar es realmente muy simple, pero los actores intentan elevarlo a un arte», llegó a decir Harris años después.

El compromiso con aquel personaje fue tan completo que los jugadores de rugby verdaderos, que fungían como extras y que lo habían subestimado inicialmente al verlo maquillarse preocupado, atento a su prótesis nasal y a su cabello, cambiaron de parecer cuando lo vieron en el campo, listo para chocar contra esos macizos deportistas profesionales sin ningún temor. Entonces le tomaron respeto y lo acogieron como a uno más. «Elegimos a Richard por su volatilidad emocional. Era muy accesible emocionalmente y no tenía ninguno de esos rasgos de un actor convencional o incluso de un actor principal convencional. Su entusiasmo era total, estaba completamente comprometido, rozando el borde de la locura en algunos aspectos, y eso se infundió en la propia película», contó tiempo después David Storey, autor de la novela original y guionista del filme, en una entrevista incluida en un libro fundamental para entender a Harris y a su generación: Hellraisers: The Life and Inebriated Times of Richard Burton, Richard Harris, Peter O’Toole, and Oliver Reed, de Robert Sellers. Un recuento de peripecias alcohólicas y estupefacientes que el mundo de hoy difícilmente toleraría sin resentir gravemente sus carreras.

Amores de barra

Toc, toc.

Su exesposa, Elizabeth Rees, y Damian, el mayor de sus tres hijos, ya están en camino. El personal temía abrir la puerta sin el permiso directo o la presencia de sus familiares. Aunque en silencio, allá adentro, la niñez, la infancia y la adultez de un hombre están recobrando vida en imágenes proyectadas en las paredes de esa habitación, en las aguas de ese Támesis o en la parte más profunda de sus párpados de papiro, en el recuerdo final de un hombre que supo ser rey, aventurero, villano, patriarca bíblico, soldado, oficial, héroe o renacido. Una mente constantemente ágil como la de aquel hombre/dragón difícilmente se quedaría quieta en una soledad tan grave. Toc, toc. Ya no es necesario que sigan tocando. Su familia sube ya en el ascensor.

* * *

Nacidos en 1925, 1930, 1932 y 1938, Richard Burton, Richard Harris, Peter O’Toole y Oliver Reed cultivaron una amistad que salió de los sets cinematográficos, extendiéndose a los bares de cualquier ciudad en la que estuvieran filmando y mucho más allá.

Hay chistes contados muchas veces que siguen siendo graciosos: «Tal, tal y tal están en un lugar y pasa esto y esto y esto». Y siempre son momentos cómicos que mejoran el chiste. En el caso de estos actores, para compartir el chiste bastaba con decir: «Cuentan que Richard Harris, Peter O’Toole, Richard Burton y Oliver Reed entraron a un bar…», sin agregar nada más, para que el resto ría de solo imaginar las que deben haber liado esos cuatro, borrachos, desaforados y juntos en la cumbre de su histrionismo y en la plenitud de sus vidas. Después de todo, son los hombres que, en los años sesenta, interpretaron —y, con ello, definieron sus personalidades e imagen ante el mundo contemporáneo—, respectivamente, a personajes como el controvertido político Oliver Cromwell, el osado Lawrence de Arabia, el arzobispo mártir Thomas Becket o el promiscuo padre Urbain Grandier de The Devils (Ken Russell, 1971).

«Alguien me dijo alguna vez: “¿sabes que eres un alcohólico?”. Yo le dije que no lo era. Pero, si piensas eso, está bien. Eso no significa que yo lo sea, pero, si te hace sentir bien, está bien. No me hace nada que me quieran decir qué soy. Todo lo que sé es que bebo porque me encanta. La maravillosa tendencia otra vez es: “¿Por qué bebes? ¿Estás huyendo de algo? Te estás escondiendo. ¿Es algo que tiene que ver con tu trabajo, tu personalidad?” —recordó Harris en una entrevista con Joe Jackson—. Recuerdo estar sentado con Richard Burton un día en Sudáfrica, mientras hacíamos The Wild Geese (Andrew V. McLaglen, 1978), y ambos decíamos lo mismo: bebemos porque nos encanta. Amo el problema en el que voy a meterme, amo levantarme al día siguiente y decir: “¿Qué hice?”. Luego agarrar el diario y leerlo ahí. “¡Ah, eso hicimos!”, con un ojo medio cerrado o un puño quebrado. Todo lo que sabemos es que tuvimos momentos maravillosos. Y no estábamos huyendo de nada. Disfrutamos bebiendo». Durante la ardua filmación africana, Harris y Burton acordaron una clave para decirle al otro que querían beber: saltar. Así, de la nada, solo empezar a saltar como «batiseñal» para una inminente juerga. No son pocas las historias que mencionan a los dos actores brincando como canguros en las situaciones más inusuales, incluso durante la grabación de alguna escena, ante el estupor de sus compañeros.

Es sabido también que Harris solía tornarse belicoso con el alcohol: provocaba peleas épicas que terminaban involucrando a todo un bar, con sillas, vasos y vidrios rotos al por mayor. No por gusto era un gran admirador de Muhammad Ali. Aunque también era carismático, bromista, juguetón, de retos tan joviales como de macho bobo: las fuerzas entre dos brazos, los secos y volteados, las planchas con una mano, los brincos en un pie para demostrar falsa sobriedad, también las conversaciones extensas con desconocidos. Sus jornadas, además, podían prolongarse por varios días. Alguna vez, según contó en televisión, salió a comprar el periódico y desapareció por ocho días. Sin curarse completamente la resaca y ante el temor de que su esposa le exigiera el divorcio, regresó a su casa tras la farra, tocó la puerta y antes de que ella pronunciara palabra, le dijo, descarado: «¿Por qué no pagaste el rescate?».

Otra vez, durante la grabación de Cromwell (1970), los productores acordaron que no bebería, pero, a mitad del proceso, le dieron una semana de vacaciones y un avión privado exclusivo para él. Como Elizabeth, su mujer, acababa de conseguir el divorcio, estuvo desatado, bebiendo en bares de París, Hamburgo, Copenhague, Ámsterdam o Estocolmo, para terminar en el Durty Nelly’s Pub, cerca del aeropuerto Shannon, a unos veinte kilómetros de su natal Limerick, en Irlanda.

«O’Toole, Burton, Finney, todos estos muchachos y yo. ¿Ok? La cosa sobre esa época fue que hubo una tremenda revolución en el teatro. La vieja élite, la vieja clase media alta, estaba siendo pateada en el culo», recordó Harris años más tarde. Alguna vez, junto con su querido amigo O’Toole, compraron borrachos un pub solo para que los dejaran seguir bebiendo en paz hasta la mañana siguiente. En otras oportunidades cruzaban desde el teatro en el que estaban actuando hasta el bar más cercano para una copita entre acto y acto. Muchas veces, cuando le fue requerido un autógrafo, Richard Harris firmó como «Peter O’Toole».

«¿Qué necesitas para ser un actor exitoso? Tienes que ser masoquista, sádico, muy extraño, tienes que estar apto para infligirte dolor a ti mismo», dice el actor en el documental The Ghosts of Richard Harris (Adrian Sibley, 2022). Aquí, su hijo más conocido, Jared, actor de series como Chernobyl, The Crown o The Terror, recuerda sus últimos momentos en la habitación del Hotel Savoy que hizo suya durante casi veintiocho años. Junto con sus hermanos, Jamie y Damian, abren un depósito con los recuerdos de su padre. Destaca una caja de Bacardí en la que ahora reposan objetos distintos a botellas. Encuentran allí la corona que usó en Camelot (Joshua Logan, 1967), fotos familiares o una marioneta de Dumbledore.

El mago mayor

Ya no hay toc, toc.

Solo el sonido irreproducible de una llave entrando en una chapa y una puerta abriéndose mientras preguntan: «¿Richard?, ¿Richard?». Pasan al lado de la mesa donde reposa el Globo de Oro que ganó por su actuación en Camelot y observan la cama. Allí yace, entre sábanas empapadas de sudor y semiinconsciente, Richard Harris, en su última y más grande resaca: la que tiene de la vida que ha vivido.

* * *

«Mi padre tiene un nivel de enojo que nunca llegó a sacar completamente fuera de él», dice Jared. Alguna vez le preguntó sobre eso, sobre por qué parecía tan molesto. «No lo sé. Siempre estuve enojado» fue la respuesta de su padre.

Ese enojo, sin embargo, fue el combustible que convirtió a sus personajes en destellos de genialidad y locura: estaba borracho de talento. Entre trago y trago de su propio ego, Harris se dio maña para interpretar personajes que pasarían a la historia del cine. Así nacieron Corrado Zeller (Il deserto rosso, Michelangelo Antonioni, 1964) (otra leyenda cuenta que en Roma probó el LSD por primera vez y, en otra ocasión, se agarró a golpes con el director italiano tras discrepancias sobre el trabajo actoral y sus tomas tuvieron que completarse con un doble); el capitán Benjamin Tyreen (Major Dundee, Sam Peckinpah, 1965); Caín (The Bible, John Huston, 1966); el policía infiltrado James McKenna (The Molly Maguires, Martin Ritt, 1970), o su personaje más universalmente conocido, John Morgan, de A Man Called Horse (Elliot Silverstein, 1970), para cuyo rodaje dejó de beber con la intención de perder peso y brindar una interpretación más realista. «Charlton Heston era tan cuadrado que debe haber caído de una luna cúbica», dijo Harris poco amistosamente sobre su coprotagonista en Major Dundee, quien tampoco lo toleraba por llegar tarde y resaqueado al set tras emborracharse por madrugadas enteras. De hecho, se presentó borracho al primer día de ensayos, pero su estado se atenuó porque Peckinpah, el director, empinaba más el codo que él. Para fastidiar al cuadriculado y obsesivamente puntual Heston, una noche Harris colocó decenas de despertadores afuera de su remolque y los hizo sonar todos al mismo tiempo.

En 1971 se convirtió en el silencioso Zachary Bass para Man in the Wilderness, primerísima versión de la historia de Hugh Glass que Leonardo DiCaprio protagonizará en The Revenant cuarenta y cuatro años más tarde. Sería luego el sheriff Sean Kilpatrick en The Deadly Trackers (Barry Shear y Samuel Fuller, 1973), el desactivador de bombas Anthony Fallon en Juggernaut (Richard Lester, 1974), Ricardo Corazón de León en Robin and Marian (Richard Lester, 1976), protagonista en la fantasía parcialmente animada Gulliver’s Travels (Peter R. Hunt, 1977), una suerte de Ahab posmoderno en Orca (Michael Anderson, 1977), el papá de Bo Derek en la infumable Tarzan dirigida por su esposo John y hasta el detective Jules Maigret en un olvidado filme de Paul Lynch. Su carrera iba en inevitable decadencia hasta que se agenció el papel en The Field presentándose ante el director ya caracterizado. Así, Jim Sheridan no se encontró ante Richard Harris, sino frente a Bull McCabe. Recobrado el respeto internacional como actor, dos años más tarde aparecería en la taquillera Patriot Games junto con Harrison Ford y, en ese mismo año, se sumó al inolvidable elenco de Unforgiven, de Clint Eastwood.

En el camino se dio tiempo para publicar un poemario/disco (I, in the Membership of my Days), y lanzar álbumes como A Tramp Shining, The Yard Went on Forever o My Boy, reconvertido en exitoso artista pop a fines de los sesenta e inicios de los setenta con temas como «MacArthur Park». Y, antes del final de sus días, consiguió tres papeles más por los que sería recordado hasta hoy: el sabio abate Faria en la interesante versión de Kevin Reynolds de The Count of Monte Cristo. También fue Marco Aurelio en Gladiator, película en la que hizo amistad con Russell Crowe —quien le dedicó el tema «Mr. Harris» en su primer disco solista, My Hand, my Heart, junto con su banda The Ordinary Fear of God (2005)— y le bajó los nervios a un joven Joaquin Phoenix a punta de tragos, mientras les recitaba poesía a ambos. Durante aquella misma filmación moriría de un infarto su amigo Oliver Reed, en su ley: secando copas en un bar de La Valeta, capital de Malta. El personaje final de Harris sería el de Dumbledore, maestro de Harry Potter y director de Hogwarts. Una travesura para darle gusto a una de sus nietas, fan de los libros de J. K. Rowling. Después de todo, su personaje dice una de las frases magnas de la saga: «No son nuestras habilidades las que muestran cómo somos, sino nuestras elecciones».

«¿Cuál es la diferencia entre Tom Cruise, que es una estrella hoy, contigo, que eres también una estrella?», le preguntaron alguna vez. Harris respondió categórico: «Hay una diferencia. Mira las fotografías de los viejos días. Cuando yo iba a una premier, tenía una botella de vodka en la mano. Cuando va Tom Cruise, tiene una botella de agua de Evian».

«Desafortunadamente, soy una persona muy excesiva —aceptó alguna vez este bon vivant del cine—. Verás, puedo resistir el primer trago… pero no el segundo. Todo lo que hago, lo hago con exagerada pasión. Cuando bebo, devoro el alcohol, cuando consumo coca, devoro la coca, cuando estoy en mis lances amorosos, devoro mujeres».

* * *

«¡Fue la comida, no toquen la comida!», dijo, alborotado y semierguido, con el penúltimo hilo de vida que aún le quedaba, mientras era transportado en camilla a través del comedor del Hotel Savoy. Tras varios minutos de negociación mientras recuperaba la conciencia en su habitación, aceptó que una ambulancia lo recogiera para llevarlo urgentemente a un hospital. «¡Fue la comida, no toquen la comida!», les decía a las decenas de testigos que contemplaron desde sus mesas su última salida nocturna, como razón de su evidente enfermedad. Anonadados, los comensales contemplaron sus platos con el mismo estupor con que vieron al actor irlandés, un viejo dragón agonizante, lanzar su último fuego para hacer algo que había disfrutado tanto como actuar y beber: joder a quien lo aguante.

Creo que fue Kurt Vonnegut, la verdad no puedo afirmarlo con toda certeza, quien dijo en una entrevista que ya no le interesaba conocer gente famosa, así los admirara, porque la experiencia le había demostrado que al conocerlos generalmente se encontraba con personas sosas, tontas, estúpidas, aburridas, etc…en youtube circulan recopilaciones de varias horas de entrevistas hechas a través de casi 20 años a O’Toole y Harris en las que cuentan sus legendarias borracheras junto a Burton y Reed, y debo confesar que hubiese dado lo que fuera por haberme tomado unos copas con esos señores…qué tipos más inteligentes, divertidos, simpáticos…y, sobre todo, al final de sus vidas, como confiesan con sinceridad la tristeza que sienten de ya no poder vuelta atrás al tiempo y en lugar de esas borracheras, haber pasado más tiempo con sus familias y haber disfrutado de sus hijos…

Pingback: Para escribir o ser actor, la dulce vida de hotel - Jot Down Cultural Magazine