Desde que tiene uso de razón, Edelmiro se hace llamar Elgrel. A casi todos sus conocidos el nombre les evoca a un poderoso hechicero o a un rey Elfo. A otros le suena a título de Orco, pero la alternativa es mucho peor. Edelmiro es nombre de chupatintas, de subsecretario de hacienda, de funcionario de correos de hace medio siglo, cuando la gente aún bautizaba a sus hijos como si quisiera vengarse de ellos. Aunque en realidad nadie llama a Elgrel por su nombre, ni verdadero ni adoptado, todo el mundo le conoce por su mote, el negro. Elgrel se gana la vida redactando biografías de actores, cantantes, deportistas y folclóricas, cuando no escribiendo novelas que luego firman empresarios, periodistas, famosos de variado pelaje e incluso políticos, ya que en el país se ha puesto de moda ser autor y todo el mundo quiere escribir un libro.

Desde que tiene uso de razón, Edelmiro se hace llamar Elgrel. A casi todos sus conocidos el nombre les evoca a un poderoso hechicero o a un rey Elfo. A otros le suena a título de Orco, pero la alternativa es mucho peor. Edelmiro es nombre de chupatintas, de subsecretario de hacienda, de funcionario de correos de hace medio siglo, cuando la gente aún bautizaba a sus hijos como si quisiera vengarse de ellos. Aunque en realidad nadie llama a Elgrel por su nombre, ni verdadero ni adoptado, todo el mundo le conoce por su mote, el negro. Elgrel se gana la vida redactando biografías de actores, cantantes, deportistas y folclóricas, cuando no escribiendo novelas que luego firman empresarios, periodistas, famosos de variado pelaje e incluso políticos, ya que en el país se ha puesto de moda ser autor y todo el mundo quiere escribir un libro.

Un día, Elgrel decide vender su alma al diablo a cambio de que le sea dado parir una novela definitiva, que refleje con exacta precisión el país en el que vive y las gentes que lo habitan.

No es la primera vez, naturalmente, que un escritor recurre a Satanás para engendrar la obra última. Es muy posible que el Dr. Fausto de Goethe tuviera mucho más de experiencia autobiográfica de lo que suponemos, pero el caso de Borges no admite duda. Tal y como se demuestra en Babel revisitada, el maestro argentino tuvo que recurrir a los poderes de Mefistófeles para escribir su ópera magna, La biblioteca de Babel.

Elgrel, pues, se aplica a realizar los ritos que invocan a Belcebú. Dibuja el pentágono, en cuyos vértices enciende las correspondientes velas, le corta el pescuezo a un pollo (lo de cortar pescuezos va a tener sus repercusiones más adelante), traza los símbolos demoníacos en el suelo de la habitación, se fuma un porro y aguarda. El príncipe del mal no tarda en aparecer. O para ser más exactos aparece un emisario, quién le informa ser el representante de los negocios del Averno en la tierra. Se trata de un señor moreno, de nariz afilada y bigote un poco pasado de moda. Su atuendo recuerda el de un profesor universitario, su acento y maneras refinadas delatan una exquisita educación sajona. Elgrel se pregunta cómo darle la ritual bienvenida. Se ha preparado varias invocaciones satánicas, pero ninguna parece muy apropiada. Así que opta por una fórmula más convencional.

—¿Oxford o Cambridge? —pregunta.

—Cambridge —asegura su visitante —. King’s college. Me llamo Forster, E.M. Forster.

—Encantado, señor Forster —dice Elgrel. Aunque, de primeras, le ha decepcionado un poco que no apareciera Jezabel en persona, lo cierto es que tratar con el célebre autor de Pasaje a la India y Una habitación con vistas tampoco está mal.

—Los amigos me llaman Edu, sonríe el profesor —. Creo que tú y yo vamos a tener mucho tiempo para conocernos bien, así que sugiero tutearnos.

—Naturalmente —asiente Elgrel, no del todo convencido —. ¿Puedo ofrecerte un refrigerio? ¿Una copa de sangre fresca, un montadito de azufre?

—Un jerez estaría muy bien —responde Edu, arrugando la afiladísima nariz, como con un poco de asco ante el espectáculo del pollo descabezado. ¿Y quizás podríamos continuar la conversación en la biblioteca?

Dicho y hecho, se instalan en la nutrida biblioteca de Elgrel y Forster-Edu-Belcebú le explica que —a cambio de su alma, naturalmente—, está dispuesto a enseñarle a escribir la novela perfecta.

—¿Con un sortilegio? —Pregunta el azorado Elgrel.

—¡Nada de sortilegios! —asegura Edu, apuntándole con su afilada nariz como si se tratara de una pistola cargada —. Trabajo duro, amigo mío. En literatura no hay atajos que valgan.

El primer elemento de una novela, explica el demoníaco autor, es una buena historia. Y una buena historia exige suspense.

—Considera Las mil y una noches —expone, mientras da sorbitos a su jerez —. Scheherazade evitó su destino porque sabía cómo manejar el arma del suspense, la única herramienta literaria que tiene algún efecto sobre los tiranos y los salvajes. Aunque la princesa era una gran novelista —exquisita en sus descripciones, tolerante en sus juicios, ingeniosa en sus incidentes, avanzada en su moralidad, vívida en sus delineaciones de carácter, experta en su conocimiento de tres capitales orientales— no recurrió a ninguno de esos dones para salvarse de su marido. Solo sobrevivió porque logró mantener al rey preguntándose qué pasaría después.

De repente, el plácido gentilhombre se convierte en una rubia cañón, de ojos azules, curvas sinuosas a las que se ciñen una blusa escotada y unos apretados vaqueros, gruesos labios encarnados… Y unos colmillos tan largos como los de un tigre de Bengala. De un ágil salto, la súcuba franquea la distancia que le separa del escritor, lo envuelve en un abrazo vampírico y le asegura que volverá dentro de tres noches. Para entonces, o bien Elgrel ha sido capaz de pergeñar una historia capaz de mantener al lector pegado a la página, o bien se lo come, como el lobo feroz de los cuentos de Caperucita d’une seule bouchée.

Elgrel pone manos a la obra, a sabiendas de que se juega el pescuezo. Lo primero que hace es leerse las Mil y Una Noches de un tirón. Y después, inspirado por la magia de la literatura, los vapores del Cannabis y la falta de sueño, imagina un universo paralelo, en el que, en una España alternativa, la plaga que asoló el país no fue la Covid, sino una variante de la peste llamada la rodamunda. Por lo demás, la peste causó la misma escabechina y fue tan ineptamente gestionada como la pandemia que nos tocó sufrir. Cuando por fin pasó, dejando tras de sí un océano de difuntos, nada fue ya lo mismo. La gente, que ya estaba harta, acabó más harta todavía. Decepcionada del autismo de sus políticos (paralelos), aburrida de la ineficiencia de las (paralelas) instituciones, rabiosa contra la desigualdad, manipulada por la prensa (igual de sensacionalista en el universo alternativo que en el nuestro) y encerrada en cajas de resonancia, donde cada grupo escucha sólo su verdad y se convence de tener toda la razón, negándole por tanto incluso una brizna de esta a los que no piensen igual, la sociedad cayó en la división, el odio y la inquina. En el universo paralelo, claro está, no en este. Aquí todo es muy diferente.

Cuando, al cabo de las tres noches, aparece la vampira, que por cierto responde al nombre de Lola, Elgrel le lee de corrido las páginas que ha tecleado a toda prisa. Sabe que es esencial que funcione el truco de Scheherazade para que Lola aplace el mordisco, curiosa por saber qué pasa ahora. Funciona y la reviniente le concede otros tres días, durante los cuales nuestro héroe sigue hilando su madeja. Imagina entonces que tras la rodamunda dos partidos radicales están a punto de hacerse con el poder. A la derecha, el partido Escarmiento, de don Baldomero Cuervo. A la izquierda, el partido del Arco Iris, capitaneado por el imán islamista Haidar al Isabani. Con los extremistas en el poder, los partidos tradicionales, todos más o menos de centro (comparados con las huestes del Imán y de Cuervo, incluso Vox y Podemos pasan por moderados) tienen que escoger entre pactar con la ultraderecha nacionalcatolicista, o el Islamismo Multicolor.

Imaginen a Lola preguntando, con los colmillos siempre muy cerca del cuello de Elgrel: «¿Y qué pasa ahora?». Con tal de mantener el suspense, el negro llena el Parlamento alternativo de la España paralela de vampiros, ratas, cucarachas, moscardones, gatos disecados, lagartos y lagartas —incluyendo las modalidades de estos reptiles que caminan a dos patas— una perra alana de brillantes ojos y fétido aliento y otros seres corruptos e impúdicos, es decir los políticos que pululan por la casa.

La séptima noche hay luna llena y cuando el reloj da las doce campanadas, vuelve a aparecer Forster, para alivio de nuestro héroe.

—Bien hecho chaval, prueba superada —le felicita.

—Favor que usted me hace, don Eduardo —masculla el escritor, al que el susto le ha quitado las ganas de tutear a nadie.

—Edu, llámame Edu —asevera, bonachón, el inglés.

Luego le explica que él no siente gran apego por ese primer aspecto de la novela que Elgrel acaba de superar, la historia. Lo encuentra primitivo, básico, un reflejo de nuestro pasado nómada, cuando, al llegar la noche, junto al fuego de campamento, los hombres olvidaban las penas y el miedo escuchando las aventuras que narraba un chamán o un juglar. Ha llegado la hora, le informa, de averiguar qué tal lo hace en los otros cuatro aspectos de la novela que le parecen más valiosos, a saber: los personajes, la trama, la fantasía, la profecía y, finalmente, la textura.

Seamos sinceros, no está el horno para bollos. Con los colmillos de Lola a un centímetro de su gaznate, Elgrel no puede permitirse el lujo de recrearse en complejas psicologías. Intuye, y con razón, que cuando vuelva a aparecer la reviniente, va a interesarse por personajes tan coloridos como sea posible y pone manos a la obra, tras encomendarse a Dickens y Valle Inclán. Basta escucharle describir la extensa troupe que se pasea por su novela en ciernes para entender que se los ha estudiado a ambos. Dickens llegaba al extremo de ponerle pajaritos en los hombros a sus personajes, con tal de llamar la atención sobre ellos. Elgrel tampoco se anda por las ramas:

A Melchor Avellana pronto empezaron a llamarlo el Principito por llevar el pelo cortado al tazón y, en consecuencia, a sus dos acólitos los bautizaron como los Pajes: la Paje a Ana y el Paje Pirata a Ciriaco porque usaba un parche negro para taparse el ojo izquierdo.

Imposible no visualizar a Melchor con su cabellera cortada a lo príncipe valiente o al pirata Ciriaco con parche en el ojo y todo. No sólo eso. Elgrel es capaz de construir un mini-relato que caracteriza a un personaje en tres párrafos. Como todo relato estas miniaturas tienen su introducción:

A Melchor Avellana pronto empezaron a llamarlo el Principito por llevar el pelo cortado al tazón,

Su nudo:

Avellana se sentó tras el escritorio. Llevaba con naturalidad una americana azul marino con botones dorados, típica del departamento de caballeros de El Corte Inglés, zapatos de cordones de la misma sección y la consiguiente corbata con anclas. Sonreía y se movía con la amabilidad exagerada de un comercial de concesionario de coches.

Y su desenlace:

El Principito era de Ciudad Real.

O esta otra. Introducción:

Lola Plantagenet tenía forma de punta de flecha clavada en el suelo

Nudo:

Los ojos de Lola eran dos puntos azules como dos cabezas de alfiler azul que llevase clavados bajo las cejas, y se le encendían al hablar.

Desenlace:

Igual que Leo, jamás se cansaba de trabajar. Pero con chispa; a Lola le sobraba talento y a Leo no.

El contrapunto con Leo (y con su mini-relato) no puede ser más tragicómico:

Con su cabeza de huevo cruzada por un tachón oscuro de cejas sin arreglar que le anulaban cualquier expresividad en los ojos, con su boca de salmonete, pequeña y retraída, con su papada de pavo, aparentemente sin mover un músculo del rostro, Leo se desveló a sí mismo: «Yo me podría enamorar de esta niña».

Esa habilidad de crear una legión de personajes, a golpe de pincel impresionista y sentido del humor, le va sirviendo a Elgrel para seguir respirando, mientras la reviniente que lo cautiva se chupa los dedos de puro placer (después de todo es una vampira y la gente que Elgrel le describe se le antojan manjares exquisitos). Al cabo de otra semana, Edu vuelve a aparecer y le invita a pasar a la siguiente pantalla. Así llegamos a la trama y la fantasía de su historia.

Aunque Forster los clasifica como elementos separados, el negro los maneja al unísono. La trama hila un enredo político formidable, un fresco —mitad caricatura de Forges, mitad pesadilla de Goya— de la política española, un relato de terror —bien aderezado con sangre y sesos, hay que decir que Elgrel sabe ponerse truculento cuando quiere— y una romántica historia de amor. La propuesta es atrevida. Tan atrevida como afirmar que la política española ocurre en un cementerio y eso lo explica todo.

Un inciso. Puede que tenga que ver con el degüelle original del pollo para invocar a Belcebú, pero a Elgrel se le dan bien los degüellos y las decapitaciones. Es capaz de ponernos los pelos de punta con una escena gore hasta la náusea mientras nos hace desternillarnos de risa. Igual que consigue que sus personajes, incluso los más malvados, nos caigan bien incluso cuando nos caen mal.

—Tienes gracia escribiendo, chaval —le asegura Forster —. Se ve que te gusta.

Suspense a raudales, personajes tan coloridos como aves del Paraíso y tan esperpénticos como un teatro de marionetas, una trama trepidante que mezcla la realidad más cotidiana con la fantasía más exuberante, sentido del humor a cubos y sangre por bidones. Con esos mimbres ya se podría armar una buena cesta. Y, sin embargo, lo que hace verdaderamente especial a Elgrel es su habilidad para esa cualidad de la novela que Forster llama textura.

No es fácil definir la textura de una obra literaria. Tiene que ver con la capacidad de esa obra para evocar algo así como un dibujo escondido en la arena (de ahí el nombre en inglés, pattern), una forma que distinguimos de repente entre las nubes o entre la espuma de las olas, un patrón que cobra sentido, como cuando caemos en la cuenta de estar enumerando una serie de Fibonacci. Esa textura requiere, en general, el uso del ritmo, porque en el fondo se trata de una mezcla entre fórmula y sortilegio (ahora sí) que requiere un reflujo como las mareas y la repetición ritual de una plegaria. Elgrel lo consigue hilando en dos ruecas paralelas, una que habla de la política española y sus perpetradores:

La política de hoy es un oficio.

—¿Un oficio como el de puta quieres decir?

—No te burles de mí.

—No me burlo. —Lola le hizo notar que seguía llevándola de la mano.

—Pues sí, como el oficio de puta… En estas condiciones, la democracia se convierte apenas en un decorado. Piénsalo…, si son los partidos los que presentan a los candidatos y los partidos parecen más clubes privados que asambleas de vecinos, contribuyentes,

voluntarios, yo qué sé…, pues el resultado es que lo de ir a votar se convierte en puro atrezo. La verdadera elección se produce al confeccionar las listas electorales dentro de los partidos, no al someterlas al electorado. El auténtico poder lo tiene el que hace la lista, no el que coge esa lista, la mete en un sobre y luego deposita el sobre en una urna.

Y otra, donde teje una apasionada y amarga oda de amor a Madrid:

El Madrid de los Austrias es una red de alcantarillas a ras de tierra en la que todos somos zahorís de tabernas, lechos clandestinos y esquinas donde mear. Y por la que los turistas y su

dinero corren ahora como una plaga de cucarachas rojas.

Elgrel el negro no se anda con paños calientes a la hora de juzgar la política:

Juntar política y espectáculo en una sola cosa, al amparo de esa premisa según la cual la única estrategia política es la comunicación, dejando al auténtico poder oculto por el decorado, entre bastidores, encandila a los analistas, da trabajo a los medidores demoscópicos, algo de qué escribir a los periodistas y no produce rechazo entre los votantes, transformados de este modo en meros espectadores que, además, al contrario de lo que cabría suponer, aplauden o pitan según les divierta o no la función. Y cuanto más

deslumbrante resulta la política de los ripios, los postureos en las redes sociales y las riñas de gatos, menos transparente es el verdadero poder escondido tras esas bambalinas.

Quizás, porque en el fondo no la juzga, sino que la muestra como el panem et cirquenses que ha sido siempre:

Esta política llamada en España «la nueva» no es otra cosa que el viejo pan y circo de toda la vida, pero a quién le importa si los autos de fe, las procesiones con preso liberado, las corridas de beneficencia o las ejecuciones públicas son nuevas o viejas si nosayudan a echar el día bien distraídos. Los españoles siempre hemos sido así. La muerte nos entretiene el vivir.

Madrid viene a ser la encarnación de esa España que todo el mundo niega y parece dolerle al negro tanto como le dolía a Machado o a Unamuno:

En Madrid el sol es un servicio público y se reparte por igual al rey y a los manteros de la calle Preciados, como el agua del Canal de Isabel II, que llega a todas las bocas con independencia de si besan por amor, cobran por chupar o sólo se abren para comulgar. Madrid es la capital del sol y, por tanto, de todo cuanto se consigue por el mero esfuerzo de acercarse al astro que más calienta.

Madrid es de prosperar aplaudiendo en la platea del Teatro Real, toreando vaquillas en una finca de Albacete o compartiendo pancarta con actores famosos en una manifestación

por la causa progresista que sea. Aquí se llega a ministro departiendo en los pasillos del Congreso más que perorando en su hemiciclo.

Para ascender en el escalafón cortesano de Madrid, la dignidad es un contratiempo y el orgullo, un estorbo.

A esta villa de tenientes generales con la vejiga agujereada por el güisqui; magistrados de la Audiencia Nacional que quieren serlo del Constitucional y filtran sumarios secretos a cambio de que se les mencione en negrita en el periódico; letrados del Consejo de Estado, notarios y subsecretarios que el viernes pasan por el despacho vestidos de montería, y edecanes de la nada…, a esta villa de excelentísimos funcionarios los únicos oradores que la conmueven

con sus discursos son los niños de San Ildefonso.

Cuando Forster termina de leer el texto que ha pergeñado nuestro héroe deja escapar un suspiro de resignación.

—Es una buena novela —asegura —. Pero no podemos publicártela en “Ediciones Infernales”.

—Pero… —titubea el negro —pensé que… a cambio de mi alma…

—Qué va, lo de las almas está muy sobrevalorado. Ya nadie da nada a cambio de una, se pueden conseguir gratis al por mayor sin más que acercarse al hemiciclo. En realidad, te hemos estado poniendo a prueba porque nos parecía que tenías bastante talento y podías contribuir a la causa de Lucifer.

—¡Pero si en mi novela incluso le asigno un escaño a Satanás! —protesta Elgrel.

—Cierto, cierto —suspira el inglés —. Pero no te lo crees. Te empeñas en redimir a tus personajes. Incluso al político de Valladolid. Incluso a la trepa desalmada. Incluso al mercader de favores. Incluso a la perra alana de ardientes ojos. Con el talento que tienes, muchacho y esa facilidad para imaginar degüellos habrías podido llegar lejos. ¡Qué pena!

—Yo… —titubea el sorprendido escritor.

—Se es fanático o se es de centro —interrumpe Forster.

Elgrel se queda con la boca abierta, pillado a contrapié. Sabe lo que viene ahora.

El centro no es una ideología por sí misma, sino una posición política moderada

que sostiene la ideología de la democracia. La ideología del centro consiste en la democracia parlamentaria, el Estado de derecho, el libre mercado y los servicios públicos de sanidad, educación y pensiones. Y el fanatismo y el nacionalismo representan la negación de todo eso. En España no hay más que dos ideologías y son enemigas: la de los que separan y la de los que unimos. España, o es de todos, o no será de nadie. España sólo puede salvarse desde el centro, la concordia y la suma.

—Lo que quería decir… —empieza Elgrel.

—Lo que querías decir está muy claro, chaval —sonríe el inglés, algo pesaroso —. Y lo peor de todo es que te lo crees. Y si alguien lee tu novela, además de reírse a gusto con tus esperpentos y de enfadarse con el país y sus miserias, es posible que se contagie de algo que en el averno no podemos permitir.

—¿El qué? —pregunta Elgrel.

—Esperanza —concluye Edu.

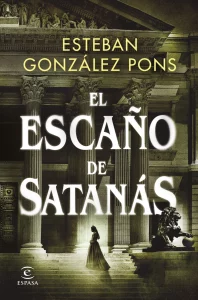

Y fue así, como Elgrel el negro, vendió su novela infernal, El Escaño de Satanás, a un político de centro llamado Esteban González Pons.

«un político de centro llamado Esteban González Pons»

El artículo destilaba equidistancia tibia hasta que se revela en todo su esplendor la militancia de su autor, Gómez Cadenas.

De centro. Chúpate ésa. Dónde habrá que estar para soltar semejante disparate.