En aquellos tiempos, los niños teníamos un comportamiento televisivo la mar de dócil: o te sentabas el día D a la hora H delante del televisor, o te perdías el capítulo de la semana de tu serie favorita. Aún pasarían años hasta que mi vecina del primero se comprara el primer vídeo VHS del edificio y presumiera, ante el estupor general, de poder ver pelis cuando quisiera y las veces que quisiera…

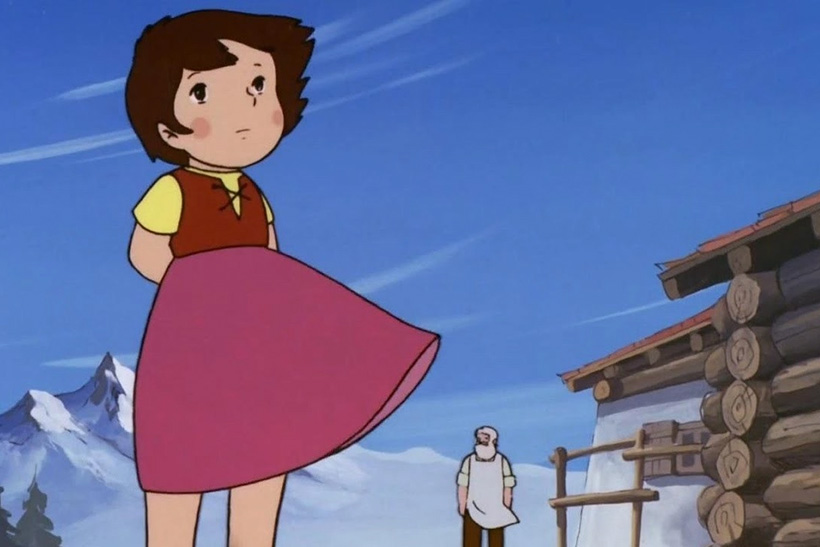

A pesar de que por entonces la tele ya era un miembro más de la familia, lo mismo que el Seat 127 y los electrodomésticos a gogó, el entretenimiento infantil estaba todavía anclado en el siglo anterior, cuando los niños morían sin compasión por no haberse descubierto la penicilina. Nuestros pequeños y bondadosos héroes de corte dickensiano, sometidos a mil y una calamidades y no siempre redimidos por la justicia poética (¿por qué tenía que morir Beth, la hermana tímida de Mujercitas?) provenían en su mayoría, en efecto, de novelas decimonónicas: Sin familia, Corazón, Oliver Twist… y los animadores japoneses, con el permiso de Disney, supieron explotar por esos años como nadie el lacrimógeno género de entretenimiento apto para todos los públicos, también conocido en el país del sol naciente como kodomo. Y así, como por arte de birlibirloque, la niñita de los Alpes suizos creada por Johanna Spyri en 1880 llega a los hogares españoles transformada por la estética manga en su versión más inocua, e inmortalizada como icono para los cuarentones y cincuentones de hoy desde su columpio en las nubes o profiriendo su inolvidable grito de guerra: «¡Abuelitoooooo!».

No hace muchos años volví a ver la serie entera con mis hijas y, para mi descrédito y vergüenza, lloré de nuevo a moco tendido mientras la tía Dete se llevaba a Heidi por segunda vez, dejando al abuelo desolado, o cuando el espantapájaros de la Rottenmeier (que, con unos kilos más y teñida de rubio, igual nos podría recordar a Angela Merkel) la torturaba con toda clase de excusas en ese caserón sombrío de Fráncfort, ante la impasibilidad de la sosa de Clarita (que ya no nos da pena porque por fin sabemos que, al final, anda). A pesar de oponer toda mi resistencia racional, tuve que dar mi brazo a torcer y reconocer que esa tortura emocional rampante a la que nos sometían desde niños esta y otras series (Marco, La casa de la pradera, El perro de Flandes) seguía surtiendo efecto. No así en mis hijas, que nos miraban tranquilas y un tanto perplejas a mí y a su padre, quien, por supuesto, también derramaba abundantes lágrimas. La estética del llanto, sí, con la promesa casi perennemente postergada (de semana en semana, la espera del siguiente capítulo se hacía insoportable) de un desenlace feliz, había hecho mella en nosotros.

Quizá los que fuimos niños en los setenta respondíamos a estos estímulos envenenados sin el desapego de los niños de hoy porque las ficciones como Heidi nos acercaban a una realidad que, si ya no era la nuestra, tampoco estaba tan distante en el tiempo. En efecto, quien más y quien menos sabía de un pariente o algún conocido de sus padres o de sus abuelos al que de niño habían traído y llevado a su antojo, sin importarle su opinión. Eran tiempos de hambre (la nunca saciada de Pedro el cabrero), madres que morían de parto y padres machacados por la dureza del trabajo físico antes de cumplir los treinta. Si un niño quedaba desubicado, a los adultos encargados de buscarle un lugar en el mundo lo último que se les pasaba por la cabeza era cómo procurarle un poco de felicidad.

También el efecto benéfico de la naturaleza (las montañas, los animales), que Heidi hace suyo en cuanto llega a la cabaña de los Alpes, era una experiencia palpable en aquellos largos veranos de los setenta, exentos de actividades programadas: los niños pasábamos las vacaciones en los pueblos, completamente a nuestro aire, y no teníamos que acudir a una granja-escuela para poder ver una vaca o una oveja. No es de extrañar, por tanto, que pasáramos por alto ciertas ñoñeces y nos entregáramos sin f suras a ese sufrimiento semanal para el que no nos preparaban, ni la canción del principio, ni la del final, con las ovejitas saltando sobre aquellos extraños símbolos que después tuvimos oportunidad de reconocer en muchas otras series. Desde entonces, en nuestro imaginario, las cumbres nevadas de los Alpes aparecen —y aparecerán— siempre borrosas, tras un velo de lágrimas.

Una foto muy bien elegida, sí señor. Abuelo enano mirando la falda que se levanta de la nieta.

Impagable proemio para un artículo lacrimógeno.

Mírate la cabeza

Anda que vaya spoiler de Mujercitas os marcáis a las primeras de cambio.

Y tan cerca del estreno. Imperdonable…