En sus viajes por la Europa decimonónica, acompañado de la condesa que había escandalizado París, Franz Liszt, virtuoso itinerante, dandi todavía a salvo de las vestiduras sagradas, compone una serie de piezas que forman los tres cuadernos de sus años de peregrinaje. El primer ciclo está dedicado a Suiza, como si este país de catarata melancólica y lago sutil de linda eternidad fuese la huida natural del salón parisino. Salón en donde resonaban los acordes del genio de la expresión, dinamita artística para cargarse el virtuosismo vacío de otros hilanderos de notas, que bien podrían haber interrumpido el teatro para tejerle el hábito tras la tonsura.

Pero Liszt necesitaba tiempo. El estadio religioso no podría alcanzarse sin haber caído antes en los brazos de la condesa de Agoult. Amor genuino después de lidiar casi eternamente con la etiqueta de donjuán, que unido a bastantes partituras bombásticas, han hecho de Liszt la hoja marchita del trébol romántico. Porque si Chopin representa el romanticismo puro, despojado de objeto, Schumann el romanticismo aforístico-literario en donde uno puede buscar una justificación individual a su locura, Mendelssohn el romanticismo de buen gusto del Biedermeier doméstico para señoritas bien, el romanticismo byroniano de Liszt no escapa al posible ridículo teatral del artista dotado de una técnica sobrehumana y activo a su vez en su pretencioso rol de esteta capaz de cambiar el mundo. De ahí el nacimiento del género pathétique, en medio del revuelo de la ropa interior, lanzada a la primera estrella de la música tras el bis, que fracasa por vanidad en su intento de retomar el legado beethoveniano de la cruzada del destino individual.

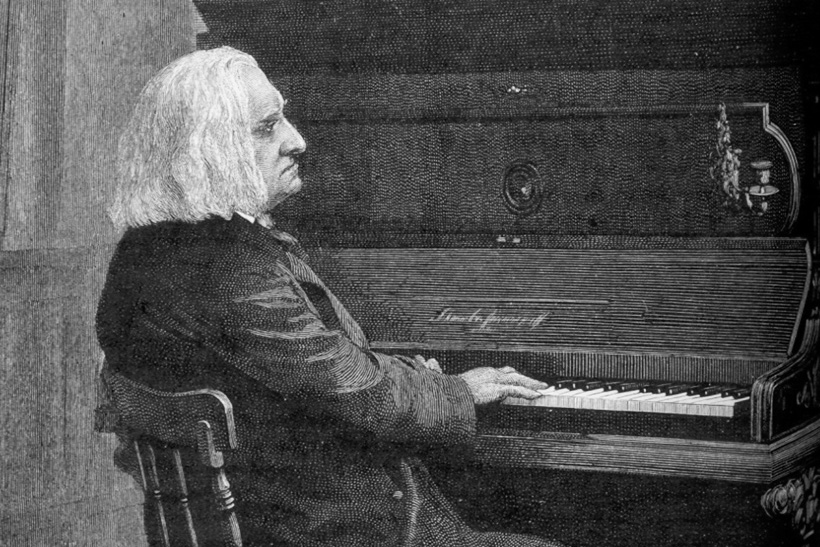

La decisión de un gran artista, que decide rechazar la audiencia arrodillada, es la de Liszt huyendo de París para afincarse en Ginebra, en el año 1835, a la espera de la condesa Marie de Agoult, recién separada de su marido. Todavía sin el influjo de la prepotencia wagneriana, Liszt abraza a su amor después de la conquista y fija con mirada penetrante los Alpes suizos, a la manera de un Childe Harold o de un Obermann, imbuido de un primer romanticismo sentimental à la Rousseau de tonos crepusculares. Nada en el horizonte, sobre los picos nevados, hace presuponer las armonías tristanescas anticipando la destrucción del mundo tonal, el barro cromático de la noche transfigurada, porno de la música clásica. No, el romanticismo melancólico de los años de peregrinaje anticipa varios años el encuentro con Wagner, futuro yerno que contemporáneamente mordía el polvo frente al público parisino. Pero la sombra de Schopenhauer planea ya sobre las cruces somitales, en el Valle de Obermann, obra maestra y corazón del ciclo, poema sinfónico para piano solo. La cita de la obra de Senancour que precede al lento assai de la partitura reza:

¿Qué quiero? ¿Quién soy? ¿Qué preguntarle a la naturaleza?… Toda causa es invisible, todo fin engañoso; toda forma cambia, toda duración se agota:… siento, existo para consumirme en deseos indomables, para colmarme de la seducción de un mundo fantástico, para quedarme asombrado frente a su voluptuoso error.

Liszt, a modo de recitativo, marca quasi cello la entrada del piano; la melodía se transforma en palabra murmurada descendiendo a los graves del piano. Un lamento más humano que musical, pese a los medios empleados. El tono es desolador, se resuelve en pesados acordes en staccato, para después resucitar en una épica que bien podría ser vista como algo postizo, después de la revelación de la verdad expresionista. Énfasis del hombre embelesado por el dramatismo de las alturas, en donde uno contempla el riesgo de morir, viendo descorrerse a su vez las primeras cortinas del existencialismo. Rasgaduras de los años de peregrinaje, que son un viaje del exterior al interior, de la contemplación de la naturaleza a los impresionantes lamentos fúnebres del Liszt de Weimar, pasando por el descubrimiento del arte, de su claroscuro poniendo en la diana del deseo a la condesa de Agoult, con quien recorrerá Italia de 1837 a 1839, en un intento por deshacerse de las inclinaciones camusianas de un subyugante decorado natural.

El barroco de una nueva realidad, el renacimiento del ser humano gracias a la confianza en el poder de su creatividad, llevara al futuro abbé a cruzar el San Bernardo con Dante y Petrarca bajo el brazo. Nos dejará siete piezas inspiradas en el arte, la literatura y la cultura popular. Objetos de un replanteamiento programático, su desarrollo no viene motivado por reglas formales, sino por una idea poética, destruyendo la forma sonata tradicional. Otro motivo más para tildar a Liszt, como fue el caso durante la primera mitad del siglo pasado, de un compositor estructuralmente a la deriva, cuyos poemas sinfónicos eran ejemplos de intentos fallidos de cohesión musical. Aunque ahí esta la Sonata en si menor, publicada en 1854, para desmentir las críticas, proponiendo un modelo compositivo de transformación motívica a partir de una sola célula, que va más allá de la perfección cerrada de la sonata beethoveniana tradicional. Si Schumann decía que no era posible componer sonatas después de Ludwig van Beethoven, Liszt aparece en Weimar, después del viaje sentimental, para desmentirlo, para poner patas arriba el mundo silenciosamente aceptado hasta hoy día de la verdad alemana de toques neoclásicos, con su cargamento excesivo de notas, de fugas, de discurso sin alma a lo Reger, a lo vetusto Kapellmeister; un legado de galleta seca, mordida con seriedad por su actual representante en el podio vienés de año nuevo, el señor Christian Thielemann.

Pese al éxito formal de la sonata, Liszt deja Weimar en 1861, después de doce años, como si aceptase el fracaso de una ambición por establecer una vida dedicada al arte. Dos de sus hijos, Blandine y Daniel, fruto de la relación con la condesa de Agoult, mueren y las esperanzas de casarse con la princesa Caroline von Sayn-Wittgenstein, que le había acompañado durante su estancia en Weimar, se extinguen por razones ajenas a su voluntad. Nace el tercer Liszt, retirado en Roma, al recibir en 1865 la tonsura y las cuatro órdenes menores. Las nubes grises eclipsan el idilio florentino, sucumbe la realeza del trino (con la notoria excepción del preludio impresionista de Los juegos del agua en la Villa de Este), contempla el músico desde su balcón romano los féretros alargados de los cipreses, mecidos por el viento de unas armonías que nunca antes, ni tampoco después, se han escuchado. El estilo musical del último Liszt, que conforma, junto a otras piezas sueltas, el último cuaderno de los años de peregrinaje, está caracterizado por una gran ambigüedad tonal, un cromatismo exacerbado y una economía de medios tan áspera como directa.

La lúgubre góndola surca las aguas de Venecia. Wagner, apoyado sobre la balaustrada del Palazzo Vendramin, escupe sangre al canal. Liszt, en su último viaje al encuentro de su amigo, escribe música de premonición, muerte y luto. ¡Qué lejos queda el salón parisino! ¡Qué lejos queda la reminiscencia operística de la Norma! El rosa se ha teñido de plomo fúnebre. La ascesis le ha envuelto en el misticismo menos atractivo de la historia. El dolor es el verdadero furor y misterio de la elevación, despojado de la llama erótica de la cruz. Y pese a buscar a los sucesores (un Franck, un Bartok o la escuela rusa), esta música final no anuncia nada. Replegada sobre sí misma, ajena al qué dirán del pasado salonesco, contiene la nota de un mundo cerrado, tardío y sin concesiones, dispuesto a devorar el esplendor romántico y la pose que dibuja el perfil de medalla. Sus últimas grandes obras, dedicadas a temas religiosos, como el Via Crucis (1878), llegan a los límites de la tonalidad, rompiendo el status quo en un género musical donde predominan las armonías del ángel, el tallo melódico de la virginidad luminosa. Bendición de Dios en la soledad, frente a un público que contempla atónito a su antiguo ídolo. Destino reservado al genio de la expresión, pese al atuendo monacal; coda destructiva del virtuosismo como fin en sí mismo, resuelta en un último acorde de catedral sumergida.

Lectura y música muy adecuada para esta tarde lluviosa de domingo. Gracias.

Pingback: Jot Down News #13 2024 - Jot Down Cultural Magazine