Para alguien que como yo fue joven en los años 80 y 90, décadas en las que teníamos claro que las banderas eran irremediablemente excluyentes y dañinas, vivir esta época de rearmamento globalizado del nacionalismo, especialmente virulento desde la pandemia, puede ser causa de perplejidad. Presencio estupefacto estos tiempos: es como volver atrás a un pasado primitivo donde el «derecho de conquista» lo justificaba todo y donde la exhibición orgullosa de los colores tribales se hacía a sabiendas de que sembrarían semillas de discordia florecidas en nuevos estallidos de muerte. Ahora entiendo la popularidad del fútbol como sucedáneo de la guerra. Su principio atávico es el mismo, crear mitos en torno a una división artificial, estipulada por el azar del nacimiento: el ellos contra el nosotros hecho monumento. O mejor, en el caso de las guerras, panteón.

Volvemos a eso: la fraternidad universal, el ilustrado «soy ciudadano del mundo antes que todo» ha dejado de ser un objetivo deseable; el tribalismo ha vuelto —si es que alguna vez se fue— con una agresividad pasmosa. Y el cine comercial, barómetro instantáneo de la salud moral de los pueblos, lo lleva reflejando desde hace años con una naturalidad, alardeo y desparpajo que hiela los sentidos.

No creo que sea casual que esa oleada de neonacionalismos en la pantalla incumban tanto a cinematografías occidentales como a los otros grandes bloques de poder. Pero los casos de Reino Unido y Rusia resultan especialmente sangrantes… presagio metafórico de una sangre que se verterá cada día en mayores cantidades.

Christienizando el colonialismo

De toda la cinematografía internacional reciente, la que mayor miedo me da es la rusa y la que mayor rabia, la británica.

Lo de Reino Unido clama al cielo, pues la manipulación de su propia historia es de un descaro descomunal: no contentos con convertir en El instante más oscuro (Darkest Hour, 2017) al reaccionario colonialista Winston Churchill en un progre enrollado y a favor del mestizaje, capaz de bajar al metro a charlar cordialmente con todas las «razas británicas» de los años 40, la nueva hornada de versiones audiovisuales de Agatha Christie se lleva la palma de la adulteración histórica para hacer proselitismo de su civilización. Obsesionados con reflejar la diversidad étnica (iniciativa por sí sola genial donde las haya), productos televisivos como la serie Agatha Christie: ¿Por qué no le preguntan a Evans? (Why didn’t they ask Evans?) de Hugh Laurie o largometrajes mainstream como Muerte en el Nilo (Death on the Nile) de Kenneth Branagh, ambos de 2022, aplican del modo más retorcido esa integración de actores de etnias desfavorecidas (africanos, indios) para endosarnos una lectura interesadamente distorsionada del Imperio británico: básicamente, la idea de que las relaciones sociales entre sus clases y razas era horizontal. ¡Cuando si algo caracterizó al Imperio británico es precisamente todo lo contrario! Un imperio no se consigue consensuando, sino imponiendo a rajatabla el propio lema del Brittish Empire: «Dieu et mon droit». Dios y mi derecho.

Ya en el siglo XIX, creo que fue el francés Stendhal quien se mostraba convencido, durante un entusiasta viaje por España —siempre sintió debilidad por nuestro exotismo cañí—, de que los españoles serían los primeros en acabar con las clases sociales, al escuchar entre atónito y fascinado con qué destemplanza contestaba un mozo de cuadra a su señor. Vamos, a lo camarero madrileño. No se daba cuenta, el pobre, de que los españoles somos un pueblo íntimamente conservador, inamovible y sumiso a la autoridad, eso y nuestros estallidos irracionales de violencia nos hermanan con los rusos: cagarnos en nuestros patrones es nuestro modo de despresurizar ante la convicción interiorizada de que jamás podríamos vivir sin ellos.

El caso es que, por contraste, Reino Unido siempre ha sido formalmente todo lo contrario: su cimiento nacional se basa en un miramiento escrupuloso, diría que hasta doloroso, de las normas y la jerarquía social, una rigidez extenuante de la relación de vasallaje entre la servidumbre y el señorío, contemplada sin resquicio al relajo o a un trato de iguales. Eso queda demostrado en toda la tradición cultural británica y puede rastrearse en miles de ejemplos, desde el folletín La piedra lunar (The Moonstone, 1868) de Wilkie Collins hasta el filme Un pez llamado Wanda (A fish called Wanda, 1988), de Charles Chrichton. ¿De qué otra cosa sino de esa rigidez asfixiante, ese apego al protocolo y esa mansedumbre impuesta huía John Cleese, como personaje y como persona?

El ya mencionado Kenneth Branagh fue uno de los primeros directores valientes en romper hace treinta años con la equivalencia entre la raza del actor y la del personaje, al incluir a Denzel Washington como intérprete modélico del apuesto don Pedro, príncipe de Aragón, en su versión fílmica de la comedia de Shakespeare Mucho ruido y pocas nueces (Much ado about nothing, 1993). El mérito y la audacia de su apuesta consistía en cortar la correspondencia entre la etnia simbólica y la real: algo que deberíamos estar mucho más acostumbrados a apreciar, dado que en el propio sindiós que supuestamente compone «la raza blanca» (un español promedio puede ser arábigo en Europa, chicano en EE. UU. y blanco en Sudamérica) hay miles de discrepancias del mismo tenor entre los personajes y sus encarnaciones y, sin embargo, no les dedicamos mayor atención. Por ejemplo, no atendemos a si el James Bond de celuloide es rubio o moreno, de ojos azules agrisados (como su versión literaria original) o de ojos castaños (como su, dicen, mejor representación en la gran pantalla: Sean Connery). ¿Por qué iba a sorprendernos entonces un James Bond negro?

Empero, el discurso implícito del filme de Branagh Muerte en el Nilo, como el del ¿Por qué no le preguntan a Evans? de Laurie o el de muchísimas otras producciones británicas de reciente cuño, es otro mucho más malicioso: los actores no blancos encarnan a personajes de minorías raciales, esencialmente de la India y de la África colonial, prestándoles en el ínterin una actitud desenvuelta y libre de servilismos que no se corresponden a la realidad de las épocas recreadas (por eso no aparecen así en las fuentes originales): y, de rebote, los responsables del largometraje nos hacen creer que indios y negros eran personas sin limitaciones sociales ni económicas en el maravilloso mundo libre del Imperio británico. Así ocurre, por ejemplo, con el administrador de ficción rebautizado como Andrew Katchadourian (en la novela de Christie portaba el muy anglosajón nombre de Andrew Pennington), abogado y aquí además primo (sic) de la potentada que encarna Gal Gadot, interpretado por el actor indio Ali Fazal… El nuevo apellido es armenio, es decir, no se trata de un actor indio interpretando a un ciudadano europeo y blanco, sino que han racializado al personaje para mostrar una aparente integración impoluta de los súbditos euroasiáticos del imperio en esos años de entreguerras. Para que nos quede clara la jugada, la heredera Ridgeway-Doyle no para de insistir en que Katchadourian y ella son amigos de la infancia. ¡Qué buen rollo tenían los ingleses de clase alta con sus países sometidos! Todos sabemos lo propensos que eran a mezclarse y engendrar mestizos a los que acogían como a los parientes más legítimos…

En ¿Por qué no le preguntan a Evans? sucede algo similar: Beadon, el mejor amigo del protagonista, ahora es negro (el actor Jonathan Jules) y, por supuesto, no sufre de tartamudez. Un negro tartamudo hubiera sido un personaje muy complicado de colar hoy día, cuando el resto del reparto es mayoritariamente blanco. «¿A quién hacemos negro, Hugh?», «al mejor amigo del protagonista, como en las pelis de Rocky». «Pero el mejor amigo es tartamudo, se van a pensar que estamos riéndonos de una comunidad vulnerable». «Mmm, pues que ya no lo sea». «¿Negro, Hugh?» «¡Tartamudo!».

Sin embargo, lo que deja perplejo en esta adaptación es la actitud del criado de lord y lady Marcham (padres de la protagonista, interpretados por Jim Broadbent y Emma Thompson): el imponente Hari Singh (Benedict Wolf), otro personaje que no existe en el libro de Agatha Christie y que comparte nombre con un príncipe indio pero no su título de maharajá, es un mayordomo de turbante que sirvió en la Marina y que saluda al protagonista con familiaridad y compadreo descacharrantes. El momento bochornoso por lo anacrónico (Agatha se hubiera puesto violácea) de nuevo reincide en la misma idea embustera: chicos, el Imperio británico fue inclusivo y todos los pueblos originarios de las colonias fueron tratados como ciudadanos naturales de primera.

Así está ahora la industria audiovisual británica, blanqueando el racismo y clasismo tradicionales de su sociedad, una sociedad en la que hasta Rudyard Kipling se manifestaba en contra de que se mezclaran íntimamente colonizadores y colonizados. Es como si Richard Donner nos hubiera querido hacer tragar que la música electrónica extradiegética de Lady Halcón era en verdad la música que se componía e interpretaba en la época medieval representada en el filme.

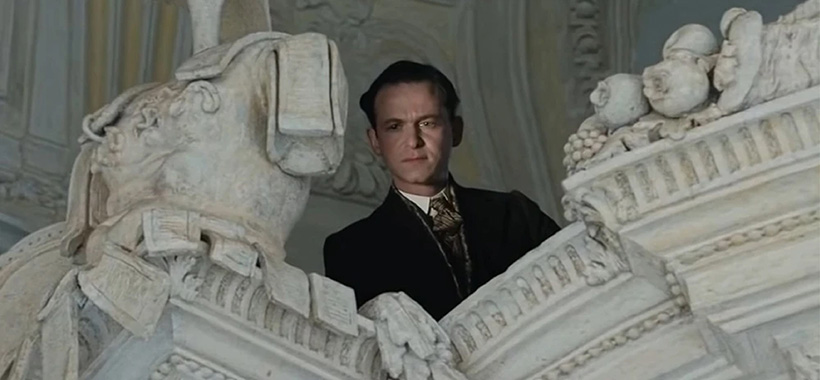

El fiennes justifica los medios

Pero lo que han hecho en The King’s Man: La primera misión (The King’s Man, 2021, de Matthew Vaughn) convierte al Napoleón de Ridley Scott en un documental irreprochable. Tercera entrega y a la vez precuela de la exitosa saga de espionaje Kingsman: The Secret Service, adaptación homónima del cómic de Mark Millar y Dave Gibbons, en esta ocasión se abandona el «tiempo presente» dentro de este fantasioso retorno, ya nostálgico per se, de los good old days del espionaje británico como fuente de ficción popular, para centrarse en el origen de la organización secreta del título —inventada, huelga aclararlo, por sus guionistas— en los albores del siglo XX y del conflicto entre potencias que llevaría a la Gran Guerra (1914-1918).

El protagonista es nada menos que el también ficticio duque de Oxford, de nombre Orlando —Ralph Fiennes, maravilloso actor y estupendo director que, aunque de sustrato meridianamente derechista en su propia filmografía como realizador, jamás había engrosado el reparto de un desatino retrógrado de estas proporciones—, pionero en la fundación de una «pequeña empresa» de espías de andar por casa: nunca mejor dicho, puesto que está conformada por él y su servicio doméstico; esto es, su mayordomo Shola (Djimon Hounsou) y su criada Polly (Gemma Arterton). Es decir, de entrada ya las clases oprimidas gozan del permiso señorial para formar parte voluntaria como agentes altamente cualificados en la defensa del régimen colonial, del «mundo libre», como popularizaría el propio Churchill décadas más tarde con la consolidación del antagonismo entre los bloques occidental y oriental durante la Guerra Fría. Como si el sistema de jerarquía de clases británico hubiera integrado desde su génesis a todas las razas y tratado con igualitarismo a la mujer. Un lavado de cara perfecto.

La manipulación no queda ahí: consciente de la amenaza que el imperio alemán supone para Occidente, Orlando y su «séquito» de sirvientes felices, más su afanoso hijo Conrad, viajan a Rusia para convencer al zar Nicolás II de que debe entrar en guerra aliándose con el Imperio británico. Es decir, el objetivo de los «buenos» de la película es oponerse al pacifista Rasputín (miembro aquí de una malévola sociedad conformada también por —cómo no— Lenin, el mentalista judío Hannussen y ¡Mata Hari!) y de paso defender el (evitable) papel belicista de una famélica Rusia, cuya entrada en la contienda costaría la vida de más de tres millones de rusos.

La versión que de Rasputín se ofrece en este filme obviamente abraza la caricatura del canalla más abyecto, pero ni siquiera es consistente con su leyenda negra ortodoxa ni con las cualidades negativas que se le atribuyeron: en efecto, Grigori Yefímovich fue un santón y milagrero que al parecer mantuvo con vida durante varios años de su infancia —y hasta su asesinato por los bolcheviques junto al resto de su familia— al heredero de los zares, Alekséi, salvándolo presuntamente del aciago destino al que le abocaba su condición hemofílica. Ello convirtió al curandero místico en la persona más influyente del entorno del zar Nicolás y la zarina Alejandra. Pocas veces se habla de las virtudes de Rasputín, expuestas por el historiador Douglas Smith en su esclarecedora biografía Rasputin – Faith, Power and the Twilight of the Romanovs (Farrar, Straus and Giroux, 2016): para empezar, iba a contracorriente de su sociedad al deplorar el antisemitismo y los mortíferos pogromos bendecidos por el zar; también promulgaba el pacifismo y por tanto era contrario a que Rusia, con una población ya muy golpeada por la hambruna y la desatención de sus clases dirigentes, se metiera en una conflagración internacional. Apoyado en la identidad alemana de la zarina, logró dar peso durante un tiempo a su posición antibelicista.

¿Quiénes lo odiaban? Obviamente, la aristocracia ultraderechista y demás cortesanos, indignados ante la preeminencia ganada por ese campesino siberiano, prácticamente analfabeto, a quien consideraban un patán. No le perdonaban su origen humilde y mucho menos que hiciera estragos entre sus aburridas esposas. De entre quienes más lo detestaban, destaca quien sería poco después su asesino: el megalomaníaco príncipe Félix Yusúpov.

El filme convierte a Rasputín en un villano de opereta, lo cual no está mal en sí dadas las pretensiones puramente escapistas de The King’s Man, si no fuera porque lo hace basándose en razones equivocadas, presentando como «buenos» de la historia a la ultraderecha más privilegiada y escogiendo como causa noble la más rastrera y vil: el deseo intervencionista en una guerra cruenta. Rasputín fue honesto partidario de que el mundo no volviera a derramar una sola gota de sangre. Y esa postura es absolutamente coherente con su vida y su discurso.

Otras distorsiones deliberadas de la figura de Rasputín dentro de The King’s Man: se escenifica que él mismo «envenenó» al heredero Alekséi para hacer a continuación ostentación de su cura y ganarse así el favor de los zares; se le tilda de degenerado sexual, en el sentido rancio con que también antaño se utilizaban los términos desviado y pervertido: el filme lo ejemplifica al plasmar su deseo por el atractivo hijo de Orlando, Conrad (hasta donde se sabe, el verdadero Rasputín jamás mostró interés por los hombres, jóvenes o no); y convierte a su futuro ejecutor, Yusúpov (Aaron Vodovoz), en un héroe enrolado en desinteresada lid por la libertad mundial. El hecho de que se camufle la homosexualidad de Yusúpov y se publicite la atracción improbable de Rasputín por un mozo de diecinueve años hace pensar que tal vez a los artífices del filme los impulse un cierto ánimo homofóbico.

Así pues, Yusúpov, en realidad heredero de la mayor fortuna privada de Rusia y un noble solipsista de vida disipada que conspiró contra Rasputín con la ayuda de su amante Dmitri Pávlovich, primo hermano del zar, y de Oswald Rayner, agente británico del MI-6 (con quien se rumorea que mantuvo también relaciones íntimas, lo que convertiría el atentado fatal contra Rasputín en un novelesco complot gay que detonaría los límites de la imaginación más pulp), es ahora, según The King’s Man, un defensor a ultranza de la democracia europea ¡y primo del héroe! Mirad bien lo que tenemos como resultado: un príncipe decadente ruso, la quintaesencia del narcisismo hedonista, y un (ejem) campechano duque británico unidos al frente de la lucha por las libertades civiles. ¡La aristocracia británica y rusa unidas preservaron la democracia mundial y nos salvaron del Mal!

Mientras las películas de James Bond ofrecen una despreocupación progresiva por los motivos de los malos y los estandartes de los buenos, limitando estos últimos a un «alguien tiene que hacer el trabajo sucio» para que 007 mate sin remordimientos a dios es cristo y a un «es una mierda de mundo, pero es el nuestro» para justificar por qué es mejor una democracia occidental que el resto de opciones, The King’s Man introduce una nueva motivación al imaginario del motor heroico mainstream: no podemos imponer la paz matando a uno o dos espías malos… hay que matar a millones de inocentes y estuvo bien lo que pasó hace un siglo. La próxima precuela debería poner a Orlando Oxford y Félix Yusúpov en un brete equivalente de la II Guerra Mundial: los dos señoritos lanzando eufóricos sus bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.

Hasta ese punto es diabólicamente retorcido este blockbuster de pátina justiciera y fondo ultraderechista que simboliza mejor que ningún otro los jodidos tiempos que estamos viviendo.

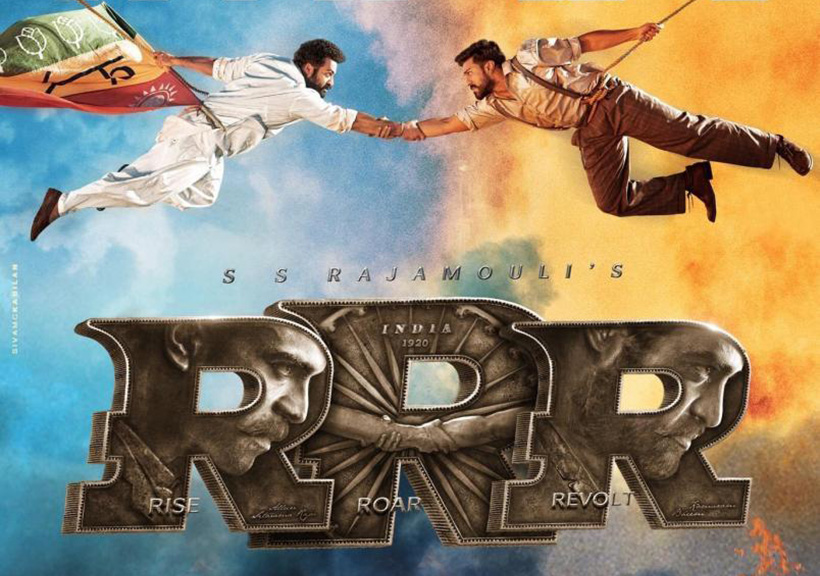

La respuesta india

The King’s Man ha tenido su respuesta adecuada en el off-Bollywood con la alucinante fantasía pop RRR del director S. S. Rajamouli, una sinfonía visual concebida en otra dimensión de la realidad donde rigen nuevas leyes físicas. La renuncia a lo plausible es la mejor baza del filme, así como también supone otra andanada de nacionalismo, ahora indio (es el tercer largometraje con mayor recaudación de la historia de ese país). Y ahora los malos son, precisamente, los racistas y clasistas británicos durante el mismo período que «mostraba» The King’s Man.

En esta ocasión, un dúo de atléticos hirsutos, basados en los ídolos de la independencia Rama Raju y Komaram Bheem (Ram Charan y N. T. Rama Rao Jr.: viéndolos cualquiera diría que el jefe de casting fue nuestro artista Nazario), trata de rescatar a una niña «adoptada» contra su voluntad por el gobernador usurpador (el añorado Ray Stevenson) y su esposa: metáfora obvia de la paternalista ocupación occidental de la India. La excusa para el lunitunero espectáculo es la rebelión de sus gentes contra la dominación colonialista, exponiendo lo que los filmes británicos ocultaron y reescriben ahora: el precio de ser ciudadanos de tercera. Hiperbólica en todo, Leone a su lado salió rohmeresco.

No deja de ser curioso que, durante un vistoso roce de invasores con invadidos que desembocará en duelo de danzas, entre los insultos que un petimetre blanco dirige a Komaram Bheem figure el de «campesino». Exactamente lo mismo que la aristocracia rusa decía de Rasputín, puesta en evidencia del clasismo que subyace en toda relación de poder desde comunidades favorecidas. Al igual que el mal llamado Monje Loco, el héroe rural de RRR también responderá a los lechuguinos invitando a todas las chicas ricas a bailar y disfrutar, y estas lo acompañarán encantadas, dejando solos e impotentes a sus gruñones galanes.

Que sí, que sí, que RRR peca de los mismos defectos que las proclamas occidentales o peor aún: tradicionalismo, religión, machismo (las mujeres indias apenas se inmiscuyen: tampoco luchan ni matan; los niños sí), glorificación de la violencia y el militarismo, banderas a tutiplén… ¡Si hasta los animales de la jungla defienden su país contra el invasor! A eso se le llama tener consenso… Al menos uno aprende que Sandokán no tenía ni puta idea de cómo saltar contra un tigre.

Y ya no me meto en las discordias y tiranías hinduistas que nos endilgan en torno a su propio sistema de castas. Quien desee saber más de ese avispero puede leer aquí.

Pero, por una vez, se agradece y resulta refrescante ver la misma epopeya fabulada desde el otro lado, el de los vencidos, y con su propio código de etiqueta, distinto al europeo y, desde luego, al hollywodiense: que algunas personalidades británicas se hayan ofendido dice mucho de hasta qué punto están habituadas a que sus abusos coloniales sean ficcionados como heroicidades y actos de justicia. La cinta ilustra a la perfección cómo el oprimido jamás será visto como un igual por el opresor, por más condescendiente que sea su actitud.

Tal vez los británicos aceptarían mejor la crítica si leyeran más a su compatriota Chesterton: «Muchos hombres inteligentes como usted pusieron su confianza en la civilización. Muchos babilonios inteligentes, muchos egipcios inteligentes, muchos romanos inteligentes en el ocaso de su imperio. Pero, dígame, en un mundo en el que tan notorios son los fracasos de toda civilización, ¿qué es lo que aporta la suya que la haga particularmente inmortal?». (El Napoleón de Notting Hill, 1904).

(Continuará)

Menudo pastiche en el cual el autor deja muy claras sus filias y sus fobias. Diría que lo que viene haciendo Branagh los últimos años no es dejar en mejor lugar al Imperio Británico (él es norirlandés de familia protestante), simplemente busca darle un toque inclusivo, más «woke» como tantos reboots y diversas secuelas actuales, que lo que persiguen es precisamente criticar el cine y la ideología de antes. Respecto lo de «Kingsman», es delirante que presente una película fantasiosa ya de por sí basada en un delirante cómic como si se tratara de una modélica (en el rigor histórico) producción de cine de época, por ejemplo «Los duelistas» de Ridley Scott (1977).

Eso no es woke en el sentido que estás tentado a invocar, es lo contrario precisamente. Si lo woke está presto a denunciar las relaciones de explotación, de desigualdad, de dominio jerárquico de clases, géneros o «razas» un filme que no denuncia y que lo esconde para contar una historia tergiversada en la que las clases que han obstentado el poder tradicionalmente, la aristocracia, sale beatificada y mistificada lo único que consigues es un filme rancio, por mucho reparto multiracial que tenga. Es como lo del negro de Vox, aka el mayordomo de Django.

Hubo débiles intentos de hacer progres ciertos géneros, pero ya el panorama está aclarado y ya hay series claramente para derechistas.

Caballero:

El cine es un negocio internacional cuyo enfoque es proporcionar entretenimiento a la mayor cantidad de personas con la mínima inversión. Enumera usted una serie de productos audiovisuales como si estos fueran una herramienta con la que se pretende ganar lo que he escuchado llamar la lucha por el relato. Y sí, puede sea así, pero eso es una consecuente, una derivada inesperada. En mi experiencia normalmente los productores suelen estar más por ganar dinero que por ondear banderas. Esta refiguración de las sociedades que retratan no tiene como fin alterar el pasado, sino conquistar al público del presente. Entienda que la industria da al público lo que pide, esto es lo más terrible.

Por otra parte quiero comentarle que considerar que los pueblos, las naciones o los estados, poseen un carácter, un alma determinada, como usted afirma a partir de una digresión sobre Sthendal es algo muy feo. Primero porque usted está haciendo lo mismo de lo que acusa a las producciones que comenta: aplicar una tabla rasa a una sociedad compleja y describirla como más se acerca a sus fines, en su caso reforzar un argumento en un párrafo de continuidad. Y segundo porque no se puede decir que los españoles o los rusos son así o asá, nunca. Le diré porque: considerar que existe una esencia común a una población es una de los axiomas del fascismo.

Le recomiendo la lectura de la transcripción de la conferencia de Umberto Eco, no recuerdo ahora si la encontrara con el título: Contra el fascismo o El Fascismo eterno, tras esta lectura quizás esté más preparado para encontrar en si mismo y los demás lo que aquel llamaba zonas erróneas.

Sí, a lo mejor le ha quedado algo esencialista el texto. Es el problema de usar el lenguaje con el que hemos categorizado sin tomar precauciones, a la manera de Eric Wolf. Recordemos que en la clasista Gran Bretaña hubo un movimiento obrero muy potente que fue laminado por Margaret Thatcher y al que previamente la cultura de masas venida del otro lado del Atlántico subvirtió hablando de clases medias. Pero de todas formas tampoco veo que sea tan simple como qué la industria da lo que pide la gente. Hay un Sistema, con mayúscula, que selecciona y financia sus ideas afines, su propaganda y sus valores. La cultura nunca es tan neutra.

Muy de acuerdo, -Me he acordado leyéndote de la de millones de muertos que produjo el colonialismo liberal, el laisse faire británico, en la India en el siglo XIX. Fue de órdago. Entre 40 y 60 millones de muertos en las diferentes hambrunas en las que el grano indio era llevado a la metrópolis mientras las autoridades británicas actuaban desarticulando las instituciones indias que protegían a los agricultores e impedía que se muriesen de hambre cuando el efecto de «el niño» golpeaba la India. Un despropósito que debería ser recordado de vez en cuando, viendo quien manda en el mundo.

Aquí

https://es.wikipedia.org/wiki/Holocaustos_del_fin_de_la_era_victoriana

Pues yo sí estoy de acuerdo en lo que dice. El cine es como las redes sociales: nada es verdad, pero influye.

Los ingleses serán muchas cosas, pero no son tramposos y cutres como los españoles más veces que no en el trabajo…

Prefiero a los españoles en lo social con diferencia, pero en lo profesional, me quedo con los ingleses 100 veces de 100…

Les gusta trabajar, como a los escoceses, viven para eso, y no conciben de los negocios como un excusa para dar el palo al otro, que es lo que se lleva en España…

Además a extranjeros… muy mal eso se ve en mi tierra…

Además, mucho Brexit, pero no habrá un Estado en todo la Union Europea que tiene incorporado en su filas tantos extranjeros, cosa inexistente en España, ni hay una cadena publica que ha hecho tanto contra el racismo como el BBC,… Siguen teniendo sus virtudes, la inglaterra liberal, a pesar de sus muy obvious defectos y cada vez peor decadencia con el Brexit…

En cuanto a re-escribr la historia del Imperio, por supuesto lo hacen, como los españoles como López Linares y su delirante documental «España, la primera globalización…»

Alucino que el autor se pierda el tiempo con la bazofia de series que se hacen sobre el imperio hoy en día, pero los españoles seguramente hacen lo mismo cuando rueden el pasado…

Se han cargado usteded la separacion de poderes, cosa que no se puede hacer. Hay cosas que no se pueden hacer en democracia. Todo lo que se teme que vaya a pasar en EEUU si gana Trump, ya se ha hecho aqui….

Es muy posible que era preferible que 5000 catalanes sufriesen un enorme injusticia que el gobierno se meta donde los jueces…. y todo con una frivolidad de lo mas chocante..

Hay cosas que no se pueden hacer. No meter tu jersey de lana escocesa en la lavadora a 40 grados, se encogera. No hacer. Abstenerse. No meter el dedo en el enchufe de la pared. Te puedes quedar frito alli. No hacer. No manejar el coche beodo. Te puedes llevar a alguien por delante. No hacer. Abstenerse. Desistir. No meter tu perrito en el micro ondas tras lavarle el pelo…

Es alucinante. Que cojones hace la cabecita loca de Carles Puigdemont dictando terminos al gobierno de la nacion? Como es posible esto que estamos viendo? Ese señor deberia haber dimitido hace mucho. Hizo su apuesta y perdio. En democracia, eso significa que te vas a tu casa….

Alucino con España. 30 años sin rodar a Victor Erice. Urbizu lleva casi 15 creo sin pelicula. Y los Apellidos Marroquis arrasando….

Lo unico, los españoles en general son mil veces mas inteligentes que sus politicos y periodistas y siniestros jueces. El español de a pie es un tipo sensato comparado al elite….

Todo tiene un limite. No quiero pensar lo que vaya a hacer la derecha cuando vuelvan al poder….. pero me temo mucho que esto vaya a acabar mal…

Tío, qué pesado eres. Vas dando la murga en todos los posts, hablando de “tu libro” independientemente del tema, poniendo a España a caer de un burro.

Puede que algunas de tus afirmaciones tengan una base de verdad, pero tu vehemencia y cinismo, tu insistencia, tu trolleo continuo, tu busqueda de atencion mediante la descalificación…

Ojala encuentres algo o alguien que te haga feliz y te traiga paz. Y asi de paso, nos la traerá a nosotros.

Como pretendes amar el mundo si no amas tu país? Pero que falta de sentido común!

Todo lo contrario, la palabra país esconde muchas cosas, como casi cualquier palabra. La palabra país es esencializadora, y mistifica y engaña porque pretende buscar una inmutabilidad y una homogeneidad que es más falsa que los billetes de un euro, por mucho que se los imagine. Todo cambia. Esconde sobre todo a las personas, sus relaciones, condiciones, intereses, relaciones de poder y resistencias. Esconde la desigualdad y el juego de los poderosos. Es un dios creado para mantener el chiringuito cuando otros dioses ya no están, por eso los nacionalismos y los patriotismos se acercan tanto a la religión, porque sirve para controlar. Util es, a algunos más que otros. Pero no me pida que la ame, porque no se lo merece.

Se critica de «The King’s Man» que «las clases oprimidas gozan del permiso señorial para formar parte voluntaria como agentes altamente cualificados en la defensa del régimen colonial (…). Como si el sistema de jerarquía de clases británico hubiera integrado desde su génesis a todas las razas y tratado con igualitarismo a la mujer.»

Se critica de «RRR», respuesta adecuada india «durante el mismo período que «mostraba» The King’s Man», el «machismo (las mujeres indias apenas se inmiscuyen: tampoco luchan ni matan)».

En qué quedamos? Queremos fidelidad con la representación de la mujer en aquel período o no?