Pocos autores han gozado en vida de una popularidad tan grande como Charles Dickens. Era tal su fama y tantos los que trataron de calcar su estilo que no tardó en acuñarse el término «dickensiano». Con los años el adjetivo se ha ido dando de sí hasta abarcar significados de lo más diverso. Una novela dickensiana puede ser aquella que retrata las desigualdades sociales o la pobreza de una época, una que tiene cierta tendencia al melodrama, o a la verborrea (se creía, erróneamente, que Dickens cobraba por palabras), o incluso una que cuenta una historia navideña. Dadas las connotaciones, a veces negativas, del término, Matthew Sherrill se preguntaba en The Paris Review cómo era posible que siguiera utilizándose como halago en las fajas de algunos libros. El ejemplo más reciente era El jilguero, de Donna Tartt, la prueba, según Stephen King, de que «la novela dickensiana, expansiva y llena de peripecias, estaba viva y en buena forma». Sherrill llegó a la conclusión de que de una novela así se espera que contenga múltiples personajes y subtramas, pero también que recompense con creces la atención y el tiempo que el lector le dedica durante cientos y cientos de páginas. En otras palabras, se espera que ofrezca esos placeres inherentes a la narrativa que los lectores del siglo XIX conocieron y han ido pasando a un segundo plano.

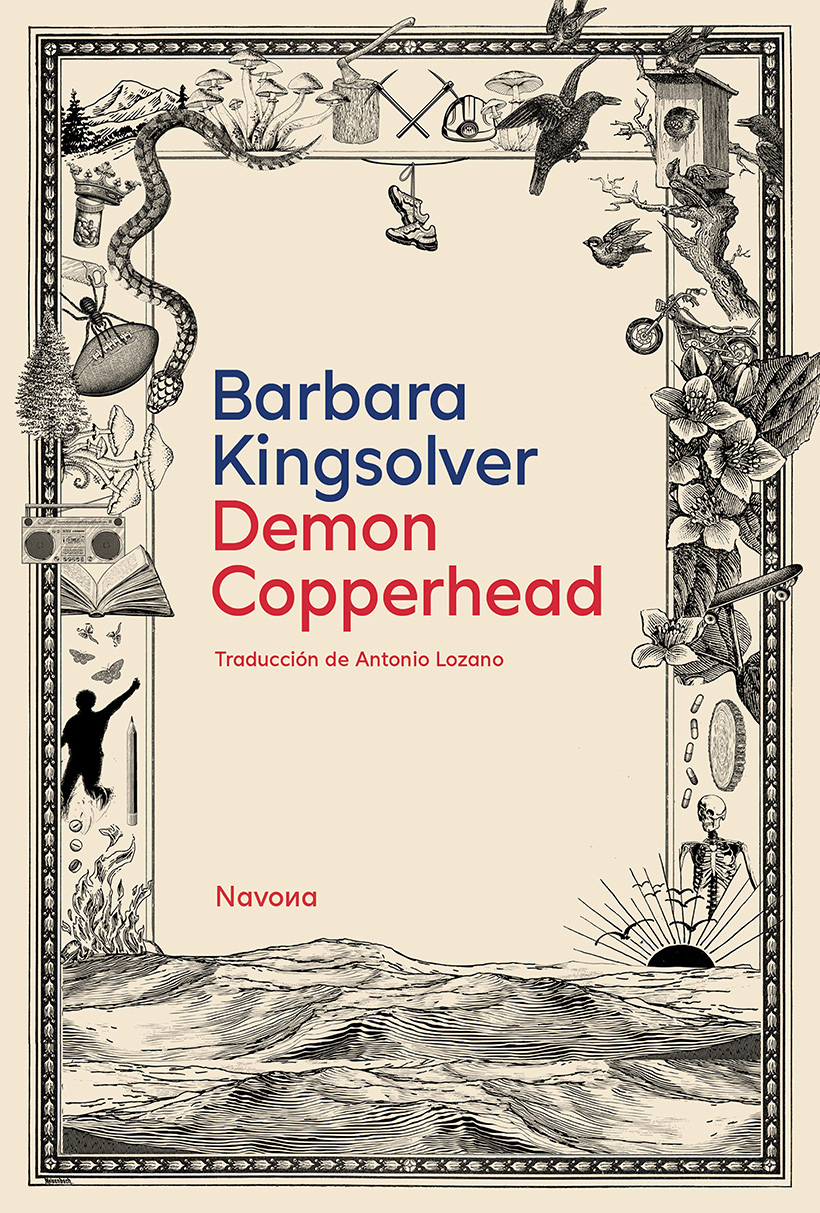

Eso es lo que promete, y eso es lo que ofrece, Demon Copperhead, la novela con la que Barbara Kingsolver ganó el Premio Pulitzer en 2023 ex aequo con Fortuna, de Hernán Díaz. Decía Nabokov que el mundo de Dickens es una democracia donde hasta el personaje más secundario, más efímero, tiene derecho a vivir y a evolucionar. No es fácil crear una multitud de personajes y hacer que se mantengan vivos en la mente del lector durante tantas páginas. Kingsolver demuestra esa rara virtud y la misma mirada compasiva que el escritor inglés. La trama de la novela y los nombres de muchos personajes, incluido el protagonista, aluden a David Copperfield. Ahora bien, la forma de escribir de Kingsolver, la voz de Demon, una voz que cuenta su historia con «las lagunas propias de un joven noqueado por la marihuana», y el sentido del humor con el que narra la tragedia de muchas familias en la Norteamérica actual son únicos.

Demon Copperhead cuenta las peripecias de un huérfano que trata de abrirse camino en la vida pese a todas las dificultades que le salen al paso. ¿Tiene sentido trasplantar una trama propiamente decimonónica a la Norteamérica pobre del siglo XXI? La respuesta parece darla la propia Kingsolver en el epígrafe que abre la novela, una cita de David Copperfield: «Resulta vano recordar el pasado, a menos que ejerza alguna influencia sobre el presente». Por desgracia, lo que Dickens contó, y al parecer padeció en primera persona, no ha desaparecido del todo. Las casas de acogida, la pobreza estructural, la explotación infantil, siguen existiendo en muchas partes del mundo. De hecho, en la región donde transcurre Demon Copperhead, el condado de Lee (Virginia), el 40 % de los menores son criados por un adulto que no es su padre biológico. Hay toda una generación de huérfanos en la región a causa de la crisis de los opioides que asola Estados Unidos, bien porque sus progenitores están en la cárcel, bien porque están desintoxicándose o porque han muerto de sobredosis. Estos chavales son la cara menos visible de un problema que ha adquirido un carácter epidémico.

Para mostrar esta dura realidad, y también para demostrar que los habitantes del lugar no se ajustan a los estereotipos asociados con los rednecks, Kingsolver da vida a toda una constelación de personajes de lo más variado, algunos caracterizados por una absoluta falta de escrúpulos y otros por una bondad y una generosidad infinitas. Todos ellos son vistos a través de los ojos de Demon, un chaval que nace en una caravana y lo tiene complicado desde el minuto uno: «Primero de todo, me las tuve que apañar para nacer. La generosa concurrencia que asistió siempre me lo ha reconocido: la peor parte del trabajo recayó en mí, mientras que mi madre digamos que no estaba por la labor». Demon es hijo de un «padre fantasma», que falleció pocos meses antes de que naciera, y de una mujer que trataba a duras penas de rehabilitarse para no perder la custodia. A partir de ahí las cosas no serán mucho más fáciles. Sabe que lo más probable es que esté condenado, «el hijo de una yonqui es un yonqui», y ese es el destino que tratará de sortear. Habrá personas que intenten aprovecharse de él, incluidas algunas que tendrían que cuidar de él, pero también conocerá el amor, la amistad o el altruismo.

La autora ha dado con el tono justo para que la crudeza de lo que relata en algunas partes no resulte insoportable. No rehúye el realismo más descarnado cuando cuenta la adicción que sufren muchos de los personajes o el fin que les espera a algunos, pero eres capaz de seguir leyendo porque es Demon quien lo cuenta, alguien que, pese a todo, nunca pierde el sentido del humor ni la capacidad de preocuparse por otras personas. Hay un momento en la novela en que Demon le explica a su amigo Tommy la «necesidad humana de tener a alguien a quien machacar»: «Padrastro pega a madre, madre grita a niño, niño le suelta una patada a perro. (…) Somos el perro de Estados Unidos». Por no tener, no tienen ni un superhéroe que vele por ellos. En Nueva York está el Capitán América, pero en la América rural solo estaba el Superman de Smallville y había salido volando…

Hay cierta voluntad de restitución detrás de Demon Copperhead. Kingsolver ha querido devolver la dignidad a los habitantes de esta región del sur de los Apalaches, un sitio que durante siglos ha sido víctima de la explotación por parte de personas que llegaban de otros lugares. Como se cuenta en la novela, ocurrió con las plantaciones de tabaco, la madera y después con las minas de carbón. En las últimas décadas ha sido la industria farmacéutica la que se ha aprovechado del dolor de los habitantes de esta zona desfavorecida de Estados Unidos. Cuando la oxicodona empezó a comercializarse, la región se llenó de visitadores farmacéuticos. Al parecer, los médicos del lugar solían recetar opioides con mucha alegría. No es casualidad que todos los adictos de la novela iniciaran su camino a la perdición con una receta médica. Cuando pensamos en la epidemia de opioides nos vienen a la cabeza esos zombis del fentanilo que vagan por las calles como los yonquis de los 80. No pensamos en esa generación de huérfanos de la que habla Kingsolver. Por si fuera poco, esta zona del país es el blanco habitual de chistes sobre paletos —rednecks o hillbillies—. La novela recuerda los orígenes del término redneck, cuyo significado poco o nada tenía que ver con el actual. Ahora se utiliza para referirse a los blancos pobres del sur que viven en áreas rurales y tienen opiniones reaccionarias y, a menudo, racistas. En las primeras décadas del siglo XX, en cambio, aludía a los trabajadores de las minas de carbón que se pusieron en huelga para tener unas condiciones laborales dignas. En algunas zonas incluso se utilizaba como sinónimo de «comunista»… Demon aprovecha su don para el dibujo para crear un héroe de cómic, Red Neck, un minero que lleva un pañuelo rojo al cuello como los huelguistas del carbón y trata de mejorar las vidas de sus vecinos.

Hemingway decía que toda la literatura norteamericana moderna se deriva de Las aventuras de Huckleberry Finn. También afirmó que antes de la novela de Mark Twain no había nada y no había habido nada tan bueno después. Exageraba con lo segundo, pero es posible que tuviera razón en lo primero. Desde luego, esta novela de Kingsolver es más heredera de Twain que de Dickens. La oralidad, el uso del lenguaje coloquial y el humor la colocan en la estela de Huckleberry Finn, y eso es decir mucho.

Los Estados Unidos unidos por su decadencia. Hay que leerlo.

Gracias, Rebeca.

Pingback: Jot Down News #4 2024 - Jot Down Cultural Magazine