Viene de «Brujería y pornografía fría (1)»

Celuloide conjurado

En el séptimo arte, la bruja ya era una vieja conocida desde mucho antes de aquellos maravillosos sesenta donde a la sociedad le estalló en la cara el fenómeno de la witchploitation. Porque cuatro décadas antes, en 1922, un danés llamado Benjamim Christensen había perpetrado Häxan. La brujería a través de los tiempos. Un documental teatralizado que, utilizando como base un manual alemán para inquisidores del siglo XV, le daba un repaso bien guapo a la historia de la brujería y el satanismo. En la pantalla, Häxan era un conjuro fascinante: una escenografía onírica forrada de ocurrencias visuales fabulosas y efectos especiales simpáticos, con caretas chulas e incluso una escena protagonizada por un bichejo animado en stop-motion. También albergaba secuencias de un Sabbath en el que las brujas hacían cola para besarle el culo al demonio, ritos con muñecas de juguete, e incluso utilizaba la treta del desnudo gratuito, pero poco explícito, con una jovenzuela que salía de casa en bolas para pisar hierba y ayuntar con monstruo. En general, Häxan era una encantadora pieza kitsch-ocultista de los años veinte. Una que fue semilla prematura de la fiebre por las brujas que brotaría cuarenta años después.

Ya entrados en la década de los sesenta, las brujas comenzaron a ser utilizadas en el cine como subterfugio para las ficciones baratas y el erotismo light. Y eso es exactamente lo que ocurría en The naked witch (1961), una producción tejana rodada con cuatro perras. Y mucho más recatada de lo esperado al optar por una puesta en escena que parecía un gag de Austin Powers: ciertas secuencias tapaban con elementos del decorado, o con unas injustificables líneas negras, las vergüenzas de la mujer. En el metraje se veía busto de refilón, sí, pero el título que lucía su póster evocando a la naked witch era un vulgar clickbait, y el destape estaba aún alejado del nudismo que traería la brujamanía inminente. Mientras tanto, en otra película con demonios de la época llamada The Devil’s Hand (1961) la mujer maciza era la culpable de arrastrar al hombre desprevenido a ser víctima de una secta satánica.

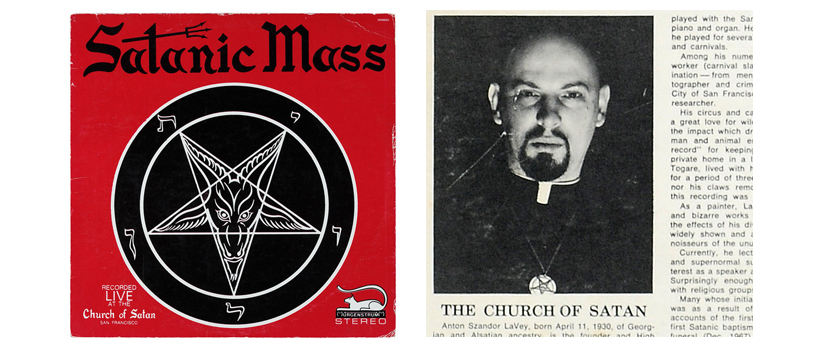

Parte de culpa del auge de la witchploitation la tuvo una serie de pseudo documentales dedicados a los aquelarres paganos. El pistoletazo de salida lo provocaron cosas como el (abre comillas) reportaje (cierra comillas) italiano Angeli bianchi… angeli negri (1969) de Luigi Scattini. Un film que llegó a las salas estadounidenses muy tuneado: rebautizado con el molón nombre de Witchcraft ’70, remontado con nuevas escenas rodadas por Less Frost y prometiendo dejar en estado de shock a la audiencia del mismo modo en el que lo hacían las películas que lucían la denominación «Mondo» durante aquellos años. Pero a la hora de la verdad, Witchcraft ‘70 era una coña, muy guionizada, delirante: rituales protagonizados por un desfile de chicas en topless cubriéndose los genitales porque el toto tiene un límite, banda sonora flower power y psicodélica como acompañamiento de la misas negras, sacerdotes oscuros degollando pollos y cabras sobre muchachas, algo de criogénesis porque en los setenta aquello sonaba a brujería, y un narrador que escupía sinsentidos y frasecillas tan pochas como «el aire de la noche transporta el hedor de las llamas, el sexo y un sudor acre antinatural», o «una balada de los sesenta rezaba «Dejé mi corazón en San Francisco» y ahora, en los setenta, uno puede dejar también su alma allí». Los fundadores de la Iglesia de Satán, Diane LaVey y Anton LaVey, el calvo con perilla satánico por excelencia, aparecían a modo de estrellas invitadas en Witchcraft ’70, oficiando un bodorrio. Pero aquello tampoco le daba más valor al producto, porque los LaVey eran unas attention whores que hubiera aceptado salir en cualquier cosa con tal de que alguien les hiciera un poco de casito.

Witchcraft ’70 se presentó en el Reino Unido bajo el título The Satanists, avivando el interés de unos británicos que estaban empezando a obsesionarse demasiado con la brujería de destape. Y tras ella, llegaron más. The legend of the witches (1970) se vanagloriaba de ser un documental serio sobre las amigas del hechizo y los demonios, pero todas sus promos recordaban con orgullo la letra X con la que el film había sido calificado como película pornográfica. Tras su estreno, la publicación Films in London describió The Legend of the Witches como aquella cinta en la que había «más carne y genitales a la vista por metro cuadrado que en el cine porno». No le faltaba razón, aunque, al igual que ocurría con otro documental de culto llamado Secret Rites (1971), el metraje tenía mucho pompis al aire pero andaba muy falto de acción o emoción, y estaba narrado por gente que daba la impresión de bordear el coma cerebral. Eso sí, por ambas películas asomaba el melón de Alex Sanders, quien también respondía al nombre artístico de Verbius y al apodo popular de El rey de las brujas, aquel inglés que fundó junto a su esposa, Maxine Sanders, la tradición de la Wicca alejandrina.

Hay que apuntar que tanto estos documentales como las futuras ficciones funcionaban como un caótico cajón de sastre temático. Sus realizadores mezclaban alegremente satanismo con actividades wiccanas, espiritismo, vudú, brujería, ocultismo, religiones africanas como la Macumba o el Candomblé, y cualquier cosa que sonase pagana aunque fuera de rebote. Porque el objetivo principal de estos productos no era ofrecer un retrato veraz de las prácticas ocultistas, sino lograr que el público se abanicase acalorado diciendo «Oy, oy, oy, oy, oy».

Entretanto, el cine de serie B invocó a las brujas para convertirlas en protagonistas y reclamo de una ristra de películas donde ejercer la magia negra no tenía tanta importancia como airear las carnes. Eran producciones menores, ultrabaratas en muchas ocasiones, que habitualmente no llegaban al nivel de descaro y desmadre mostrado en magacines como aquella Bitchcraft mentada en la primera parte del este artículo, pero que aprovecharon el tirón de la contracultura para hacerse un huequito entre las carteleras de aquellas salas de cine que olían raro. La mítica productora Hammer films se arrancó con una Las brujas (1968), que aprovechaba el auge de la magia negra para elaborar un cuento de maleficios en África e Inglaterra, pero el film era bastante conservador y no ofrecía el descaro general de otras producciones del momento.

La verdadera witchploitation se presentaría en películas como Virgin Witch (1972), cuya trama mostraba a las hermanas Christine (Ann Michelle) y Betty (Vicki Michelle) visitando el lugar más sospechoso posible donde realizar una sesión de fotos para una agencia de modelos: el remoto castillo regentado por una Sybil Waite (Patricia Haines) amiga de los roces sáficos y los ritos sacrílegos. Para sorpresa de nadie que hubiese leído el título antes de entrar a la sala, aquel relato degeneraba en aquelarres de brujas y mucho celuloide con féminas de buen ver en pelotas. Magia negra (1973) de Corrado Farina tiraba de lesbianismo, se atrevía con algo de sadomasoquismo suave y tenía un título original mucho más chulo: Baba Yaga. Las hijas de Satán (1972), también ofrecía mucha teta al viento y tenía como protagonista a un Tom Selleck adquiriendo un cuadro de una parrillada de brujas al descubrir que una de las mujeres de la pintura era idéntica a su esposa Chris (Barra Grant). Simon, rey de los brujos (1971) eliminaba en su título castellano a las brujas por vete a saber qué razón (el original era Simon, King of the Witches), tenía como guionista a un practicante de magia real (Robert Phippeniy), ofrecía topless gratuitos e incluía en su reparto a la famosa Ultra Violet, el nombre artístico de Isabelle Collin Dufresne, coleguita de Andy Warhol y Salvador Dalí.

La orgía sangrienta de las mujeres demonio (1973) poseía uno de los títulos más prometedores de la historia y, al mismo tiempo, supuso una de las mayores decepciones posibles para quienes se dispusieron a verla con la bragueta bajada. Porque lo más atrevido que mostraba en pantalla aquella cinta eran chicas en minifalda. Escuela satánica para señoritas (1973) tampoco contenía desnudos oportunistas, pero merece la pena recordarla porque compartía unos cuantos puntos en común con Suspiria de Dario Argento. Algo curioso teniendo en cuenta que Escuela satánica había sido rodada cuatro años antes. La posesión del diablo (1972) era tremendamente recatada pese a lidiar con cultos locos y no se atrevía a mostrar nada más allá de una espalda de muchacha. La endemoniada (Demon with Child, 1975), el relato de una mujer liándola en su pueblo tras ser poseída por una bruja, hacía muchas insinuaciones sexuales, pero lo más cercano a los frotamientos carnales que mostraba era un abrazo. Curiosamente, en su versión castellana compartía título con otra película mexicana que, unos años antes, también se apuntó al cine oscuro de saldo: La endemoniada (1968). Una película donde Libertad Leblanc, actriz argentina versada en eso del destape, interpretaba el papel de una bruja reencarnada y ennoviada con un vampiro.

Hasta en Filipinas se apuntaron a las brujerías dándole un girito curioso al componente mágico: en Night of the Cobra Woman (1972) una mujer adquiría el poder de metamorfosearse en serpiente y no envejecer nunca tras ser mordida por una cobra. Pero dicha actualización del sistema operativo la obligaba a cazar varones fornidos y sanotes. El relato no brillaba en el guion, como la mayoría de sus contemporáneas, pero de desnudos y crueldad animal iba servida. En España, La perversa caricia de Satán (1976) de Jordi Gigo tenía a Silvia Solar tirando de libro mágico para resucitar muertos en el calor de su castillo gótico. Pero los elementos ocultistas de aquella película no parecían tan importantes para el objetivo de la cámara como el hecho de que las señoritas del film tuvieran la manía de quitarse a menudo las bragas. Desgraciadamente, las brujas no gozaron de mucha presencia en el cine español de la época porque los censores prohibían ese tipo de ficciones al menor indicio de maldad en territorio patrio. Algo que por aquí sucedía con frecuencia con los monstruos de ficción: el personaje del mítico licántropo interpretado por Paul Naschy en La marca del hombre lobo (1968) originalmente era un caballero llamado José Huidobro y natural de Asturias, pero la censura obligó a cambiar el nombre y la nacionalidad del hombre lobo, porque ese tipo de cosas chungas no podían nacer aquí.

Nuestro absurdamente prolífico Jesús Franco era un director acostumbrado a salir al patio a jugar con Drácula, pandillas de señoritas ninfómanas y el monstruo del doctor Frankenstein, pero también tuvo tiempo para tontear ocasionalmente con la brujería. Lo hizo con obras como El proceso de las brujas (1970), una producción protagonizada por Christopher Lee y con algo tan inusual en la carrera del realizador como un presupuesto holgado; Los demonios (1973), una historia con monjas poseídas y muy salidas; o con una Sexorcismes (1975) que en realidad de brujería tenía poco más que alguna sinopsis confusa, pero que vamos a comentar aquí porque más que película suponía una desfachatez inmensa. Porque aquella Sexorcismes filmada por ese director obsesionado con el marqués de Sade y con el monstruo de Frankenstein era en sí misma un moderno prometeo fílmico, construido a base de pedazos y perversiones.

Ocurría que Franco había rodado, un año antes y junto a Linda Romay, una cinta llamada Exorcism, conocida también como El sádico de Notre-Dame. Un film donde el propio director interpretaba a un ex sacerdote, y escritor de literatura pornográfica, al que se le iba tanto la pinza tras presenciar una misa negra ficticia, en un espectáculo erótico parisino, como para asesinar al público y los actores con la excusa de exorcizar sus demonios. El caso es que los distribuidores franceses le comentaron a Franco que aquella obra no era lo suficientemente extrema. Y le arrojaron dineros para costear el rodaje de nuevas escenas de porno explícito, con el fin de añadirlas al metraje original y estrenar el resultado en el circuito galo de salas X. Lo llamativo es que en lugar de contratar a dobles de los actores para las nuevas secuencias hardcore, Franco utilizó al reparto original, del que también él formaba parte, para filmar los insertos de sexo explícito. Reparto que, por otro lado, tampoco parecían tener mucha pega con eso de follar por amor al arte. Y así nació Sexorcismes, la versión XXX de Exorcism. Una broma de dudoso gusto donde lo más chocante no era solo ver al bueno de Jess en acción, sino descubrir que la banda sonora de la original y ciertos efectos de sonido iban destiempo por culpa del material añadido, porque al montador, Pierre Quérut, se la sudaba todo muchísimo. Toda esta chapuza tampoco conformó el único remiendo de Exorcism. Un lustro más tarde, el cineasta ejecutaría un remake de la versión light de su propia película mediante otra triquiñuela rastrera: reutilizar cuarenta minutos de la original y empastarles otros cuarenta de nuevas imágenes para ensamblar El sádico de Notre-Dame (1979).

La existencia de las dos versiones primigenias de Exorcism, la suave y la porno, tampoco era una jugarreta nueva. El propio Franco explicaba, en los extras del DVD de 99 mujeres, que cierta productora francesa se especializó en rodar a posteriori secuencias guarras explícitas, con dobles de los actores principales, para añadirlas a algunas películas, sin pedir mucho permiso, y así contentar al mercado de Amigos De La Zambomba. Probablemente, eso es lo que habría sucedido con Nuda per Satana (1974) de Luigi Batzella. Un film italiano sobre orgías en castillos y cultos satánicos que de entrada ya estaba repleto de destape: arrancaba con un par de escenas de mujeres en bolas y al menos un cuarto de su metraje estaba compuesto por muchas más muchachas alérgicas a la ropa. Pero aún así, existió una versión de Nuda per Satana, distribuida únicamente en Holanda, que apostó por ir bastante más allá al incluir actos pornográficos explícitos, con dobles de los intérpretes, y un plano donde alguien se divertía introduciendo una vela en un lugar que, definitivamente, no era un candelabro.

Vinilo sacrílego

El terreno musical probablemente sea la rama del entretenimiento más curiosa salpicada por los pucheros de las brujas. Los artistas habían tomado nota del énfasis que la contracultura demostraba con las amigas de lo arcano y lo reflejaban en sus lanzamientos. Y así se presentaron Jethro Tull con su álbum The Witch’s Promise, Donovan con Season of the Witch, Mark Fry con The Witch o Carolanne Pegg con A Witch’s Guide to the Underground. La movida ocultista y demoníaca también demostraba tener adeptos entre los músicos: Jimmy Page de Led Zeppelin era muy fan de Aleister Crowley, incluso antes de militar en la banda, y se dedicó a coleccionar cualquier trasto relacionado con el ocultista. Llegando en 1970 a comprar la mansión Boleskine ubicada cerca del lago Ness, una casita que fuera residencia del famosete ocultista. The Beatles colocaron la jeta de Crowley entre la muchedumbre que posaba en la portada de su Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967). Y a Mick Jagger y su tropa de The Rolling Stones les gustaba lo suyo todo aquello de ser conocidos como «sus Satánicas Majestades». Aunque cuando lanzaron el elepé Their Satanic Majestics Request, que era algo así como una respuesta al Sgt. Peppers de los Beatles, se vieron obligados a cambiarle el título original por un mucho más insulso The Stones are Rolling en el mercado sudafricano y filipino. Porque por aquellas regiones tenían algún problema moral con una palabra que no era «majestics» ni «request».

Al margen de esas influencias en el pop, la industria de la música descubrió que la brujería podía ser utilizada para crear un producto novedoso: los vinilos de documentales, conjuros, rituales y hechizos. En 1968, el célebre ocultista Anton LaVey lanzó, bajo su propio sello, el elepé The Satanic Mass. Un disco que en su cara A recogía la grabación de la ceremonia de bautismo de la hija del propio Lavey, Zeena, en la Iglesia de Satán. Y cuya cara B contenía al bueno de Anton recitando diversos pasajes de la biblia satánica, acompañado de música de Ludwig van Beethoven, John Philip Sousa y Richard Wagner.

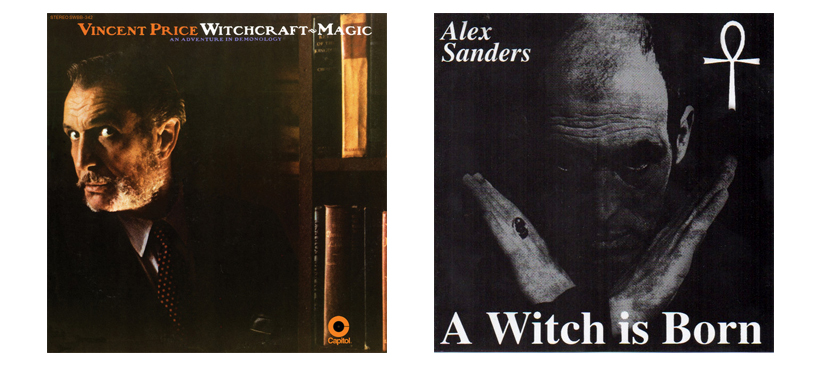

En Inglaterra, este idilio de la magia oscura con los tocadiscos se inició de manera similar a la irrupción de las brujas en el medio cinematográfico: tirando de documentales (sonoros). Discos editados, eso sí, por empresas potentes del sector. En 1969, Capitol records publicó Witchcraft – Magic: an Adventure in Demonology. Un vinilo donde el mismísimo Vincent Price narraba las correrías de las brujas a lo largo de la historia. Desventuras que iban desde la quema de practicantes de la magia durante la Inquisición, hasta la creación de un Cono del poder bien gordo en tiempos de la Segunda guerra mundial para impedir que Adolf Hitler pisase suelo inglés. Witchcraft – Magic también incluía pistas con tutoriales para dummies sobre cómo invocar y charlar con espíritus, demonios y otras «fuerzas invisibles». E incluso un librito con las instrucciones precisas para fabricar una Mano de gloria. Un objeto mágico con el poder de congelar a la gente que, para el que no lo sepa, consiste en, a grandes rasgos, la mano seccionada, seca y escabechada de un ahorcado. Algo que si uno no tiene a (je) mano es porque no quiere.

En 1970, Alex y Maxine Sander lanzaron, bajo el amparo de A&M Records, el disco A Witch is Born. Un álbum de tres cortes, anunciado en la revista Rolling Stone, en cuyos surcos se había registrado «por primera vez la grabación completa de una solemne ceremonia de iniciación en el antiguo culto». Una homilía pagana acompañada, de nuevo, con música de Wagner, quien por lo visto era el hilo musical favorito de los amigos de hacer cosas mágicas en la sombra. A pesar del renombre de Sanders, el LP no vendió una mierda y acabó apilado en las cestas de Oportunidades y acumulando polvo en los almacenes de la compañía discográfica.

En Norteamérica los discos de brujería apostaron más por la utilidad práctica que por la vertiente documental al presentar rituales en vinilo para uso personal que, casualmente, solían ser grabados por brujas de muy buen ver. Y eso era lo que ocurría con un The Art of Witchcraft (1974) firmado por Babetta, conocida popularmente como «la bruja sexy». Un álbum que incluía instrucciones sobre cómo realizar los calentamientos previos antes de enredarse con la magia, junto a conjuros de amor, protecciones contra maldiciones y hechizos para invocar fantasmas. Louise Huebner, la única mujer reconocida oficialmente como bruja en el mundo, un nombramiento recibido por el supervisor del tercer distrito de Los Ángeles, también publicó su propio vinilo de brujería, Seduction Through Witchcraft (1969), con la multinacional Warner Bros. Un compendio de encantamientos sobre amoríos en donde, acompañados de música electrónica, se incluía cosas como «El conjuro de la judía turca para el amor tierno», «Sortilegio terremoto para los amantes indeseados» u «Orgías: una herramienta para la brujería».

En 1971, Gundella, la «bruja verde» de Detroit y una descendiente de magas escocesas, lanzó The Hour of the Witch, un álbum educativo, con música de sintetizadores a cargo de su propio hijo, relleno de encantamientos para encandilar a hombres y mujeres. Tres años más tarde Ian Richardson y Barbara Holdridge ensamblaron el disco Malleus Maleficarum. Una obra en cuyo tracklist figuraban cortes de títulos tan maravillosos como «¿Es lícito eliminar la brujería mediante más brujería o mediante cualquier otro medio prohibido?», «Cómo en los tiempos modernos las brujas realizan el acto carnal con los demonios íncubos y cómo se multiplican por estos medios» o «Cómo, por así decirlo, las brujas privan al hombre de su miembro viril».

El fin del hechizo

La witchploitation comenzó a apagar su llama según avanzaba la década de los setenta, de manera paralela al declive de la contracultura como movimiento popular y gamberro. Las revistas que se escudaban en ritos ocultistas para vender erotismo y fetichismo a los onanistas se esfumaron cuando el porno comenzó a ser un entretenimiento mucho más accesible gracias a películas como Garganta profunda (1972) o Debbie Does Dallas (1978). Las brujas cinematográficas dejaron de llamar la atención en el circuito de sesiones de medianoche, donde cohabitaban junto a otras modas como la blaxploitation o el cine de artes marciales, para ceder el puesto a las obsesiones de la serie B videoclubera de los ochenta. Y los vinilos sobre hechizos y trajines impíos desaparecieron porque el número de veces que alguien puede escuchar cómo felarle el pito a un íncubo es bastante reducido.

Parte de la culpa del desinfle de la moda ocultista la tuvo también la repentina demonización de, ehm, los propios demonios. Los medios comenzaron a promocionar el satanismo como una nueva alarma social a la que había que temer y la plebe asumió que jugar con la magia negra no tenía mucho de guateque erótico-festivo. Y en cuestión de unos pocos años ya habría gente etiquetando a Dungeons & Dragons de satánico, o buscando significados ocultos en cualquier tontería que les sonase demasiado moderna, así estaba el percal. En el fondo, eso es algo que a día de hoy aún ocurre: todavía hay personas en este planeta que creen sinceramente que el «Aserejé» de Las Ketchup sirve para invocar al Maligno.

Es muy probable que el factor más determinante para todo lo anterior, el que verdaderamente marcó el fin de la witchploitation, fuera la depuración de la audiencia. La brujería en la cultura pop había sido hasta entonces un mero disfraz para entretener varones, pero cuando estos pasaron a tocarse con otras cosas, el público potencial de los ritos arcanos pasó a ser femenino, y a demostrar un interés sincero por asuntos como las enseñanzas wiccanas. Las brujas, que nacieron como leyenda, fueron ejecutadas en hogueras, convertidas en villanas de cuento y reinventadas como material masturbatorio, acabaron muy quemadas, calcinándose de nuevo. Y quienes se encargaron de recoger sus cenizas fueron las mujeres, porque ya iba siendo hora.

Una y mil veces: «Brujas, sapos y aquelarres» de su magnífica majestad Pilar Pedraza.