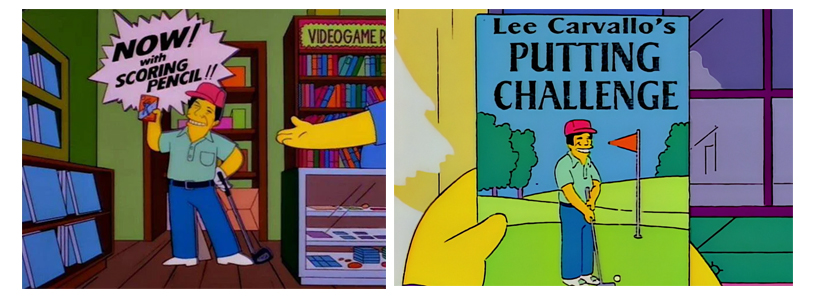

El undécimo episodio de la séptima temporada de Los Simpson fue emitido en el lejano diciembre de 1995, cuando la serie aún molaba, y contenía un muy recordado gag sobre cierto género de videojuego. En aquel capítulo navideño, Bart se obsesionaba con un nuevo cartucho de consola no apto para almas delicadas: Bonestorm, un trasunto de Mortal Kombat que Homer y Marge consideraban demasiado salvaje (y caro) para su vástago. Ante la negativa paterna de comprarlo, Bart trataba de alquilar el juego por su cuenta para catar en persona la ultraviolencia pixelada de Bonestorm. Pero en la tienda era informado de que, debido a la tremenda demanda, no existían copias disponibles. En su lugar, se le ofrecía la posibilidad de alquilar Lee Carvallo’s Putting Challenge, un nuevo juego de golf que los niños no tocaban ni con un puntero láser atado a un palo. Una oferta que Bart declinaba.

Finalmente, el chico sopesaría la idea de robar el cartucho al verse ante la oportunidad inesperada de arramblar con un Bonestorm de un expositor abierto en una tienda. En aquel momento, en la conciencia de Bart, unas versiones imaginarias de Sonic, Mario, Luigi y Donkey Kong se presentaban ejerciendo de diablillos éticos y azuzándole a mangar el cartucho. Al mismo tiempo, la imagen del buenazo de Lee Carvallo, el ficticio golfista de aquel juego presuntamente aburridísimo, se asomaba por la cabeza del pequeño Simpson para recomendarle las bondades de no incumplir la ley.

Finalmente, Bart se pasaba al lado salvaje de la vida y sisaba el videojuego, pero acababa siendo apresado por el vigilante de seguridad. El verdadero drama acontecía cuando la familia Simpson se enteraba del asunto, porque el niño era excluido de las celebraciones navideñas en el hogar mientras Marge se deprimía al descubrir que había educado a un delincuente. Al final del episodio todo se arreglaba, Bart se redimía y su madre le regalaba, a modo de presente navideño «el videojuego que todos los chicos quieren». Al abrir el paquete, el chaval descubría que el juego no era el ansiado Bonestorm, sino el Lee Carvallo’s Putting Challenge. Pero aquello era un detalle menor para el chico comparado con la satisfacción de haber recuperado el amor materno. Durante los créditos del capítulo, Bart se aventuraba a probar el juego de golf en su consola. Y sucedía esto:

La guasa alrededor del videojuego funcionaba a varios niveles. Por una parte, reflejaba ese asombroso superpoder de los padres de los noventa para ser capaces de entrar sin referencias en una tienda de videojuegos y comprar para sus hijos el mayor coñazo imaginable con la mejor de las intenciones. Por otra parte, hacía broma con la percepción de que el golf en el ocio digital era el entretenimiento más aburrido del mundo. Lo que nos interesa ahora es que a lo largo de la historia del ocio, y más allá del simulador para puristas, existe un numeroso grupo de desarrolladores de videojuegos que han utilizado el golf como vehículo, como mera excusa, para fabricar otro tipo de golf. Uno que se presenta mucho menos aburrido, y mucho más demencial.

El deporte más aburrido del mundo

La relación de este redactor con los juegos de golf es arisca. En su momento, el único producto para los amigos del swing al que realmente le dediqué tiempo fue a la recreativa que alojaba en su interior el Neo Turf Masters (1996). Pero el interés en ese caso estaba propulsado porque aquel era un juego de Neo Geo, esa consola a precio de órganos humanos de niño rollizo, porque la sensación que ofrecía el catálogo de aquel trasto era la de ser la cima tecnológica de los videojuegos. Neo Turf Masters también era bastante divertido, pero es que venía firmado por Nazca, los responsables de los primeros Metal Slug, así que no podía ser malo. Al margen de Neo Geo, el resto de opciones golfistas me evocaban bostezos.

En cierta ocasión, localicé un Tiger Woods PGA Tour 10 para PSP en el fondo de un cajón de oportunidades al muy competente precio de cincuenta céntimos. Y decidí que si aquello iba de ponerse en la piel del famoso golfista norteamericano durante un rato, bien valía invertir la vuelta del pan en dicha empresa. Desgraciadamente, y contra todo pronóstico considerando el renombre del protagonista, aquel juego no iba de participar en orgías non-stop, sino de marcar en otro tipo de hoyos y de seguir las normas clásicas del golf. Con diligencia, me aventuré a través de todos los campos de Tiger Woods PGA Tour 10 como Bart Simpson abordó Lee Carvallo’s Putting Challenge: seleccionando al tuntún palos de propiedades indescifrables y propiciando que los golpes superasen con mucho el número aceptable para hacer un recorrido digno. En la pequeña pantalla, la representación poligonal de Woods mostraba un gesto triste y desencantado al finalizar cada hoyo, frunciendo el ceño y torciendo la boca. Las escasas ocasiones en las que una pista era superada de manera aceptable constituían pequeños oasis emocionales para el monigote tridimensional, que sonreía afable aún sabiendo que el jugador al mando era un completo incapaz, alguien sin interés alguno en aprenderse las características de los hierros, las maderas, los terrenos y los movimientos. En el fondo, uno siempre ha sido más de golpear piedras con un palo para azotar un avispero que de interesarse un deporte para pijos en donde hay sherpas cargando las bolsas de hierros de los jugadores. El caso es que me gustan los videojuegos, y existe un punto en donde estos convergen con el entretenimiento de los dieciocho hoyos.

Brevísima historia del videojuego de golf

El golf ha tenido presencia en el mundo del videojuego desde que estos últimos existen. A finales de los setenta, Computer Golf (1978) aterrizó en la prehistórica Magnavox Odissey 2 luciendo píxeles tan gordos como las pelotas de Tiger Woods, una bola cuadrada y un monigote golfista que parecía enarbolar un bate beisbol en lugar de un palo de golf. Pro Golf (1979) se presentó en el ordenador Apple II con gráficos parcos y una interfaz basada en preguntas cansinas al estilo del Lee Carvallo de Los Simpson. Miniature Golf (1978) recreó en la Atari 2600 el subgénero del minigolf, ese divertimento que viene a ser el golf para jubilados en Benidorm. La Atari 2600 recibiría dos años más tarde su verdadero simulador de golf, convenientemente titulado Golf (1980), un cartuchito de gráficos, ehm, hiperrealistas para la época. En los ochenta, los desarrolladores comenzaron a prometer experiencias golfistas mucho más emocionantes para aquellos hikikomoris poco aficionados a pisar hierba: Real GolfGame (1982), la saga 3-D Golf Simulation, Champion Golf (1983), Mean 18 (1986) o St. Andrews: the Home of Golf (1986). Entretanto, la popular Nintendo entertainment system recibió cartuchos como el famoso Golf (1984) programado por el legendario Satoru Iwata y un Lee Trevino’s Fighting Golf (1988) que, lamentablemente, tenía poco de «fighting», pero al menos sirvió de inspiración para bautizar el juego ficticio que desencantaba a Bart Simpson.

La desarrolladora norteamericana Access Software fue una de las que decidió especializarse en el deporte favorito de Donald Trump. En los ochenta alumbró con éxito la serie Leaderboard y en los noventa estrenó Links: The Challenge of Golf (1990) para los ordenadores Pc y Amiga. Un programa, que se vendía elegante desde su misma portada, cuyo mayor aliciente era recrear fielmente el trazado sur del circuito de golf californiano Torrey Pines. Links triunfó entre los aficionados al deporte y la crítica, provocando un aluvión de expansiones con nuevas pistas, versiones para Windows retituladas Microsoft Golf y secuelas que sobrevivieron hasta mediados de los dos miles. En 1990, apareció la primera entrega de la exitosa franquicia PGA Tour Golf y un año después, en Super Nintendo, Hole in One aprovechó el cacareado Modo 7 de El Cerebro de la Bestia para embellecer las jugadas con zooms sobre el agujerito. Por el camino, el golf saltó definitivamente a la tres dimensiones y las compañías comenzaron a reclutar a golfistas populares como Jack Nicklaus, Nick Faldo, Gary Player, Greg Norman o el instructor David Leadbetters para darle lustre a sus juegos. Y algunas propuestas como el SimGolf (1996) de Maxis (los papás de Sim City y Los Sims) o Sid Meier’s Simgolf (1998) optaron por innovar permitiendo al usuario construir sus propios campos de golf.

En PlayStation CyberTiger (1999) lucía a un muy sonriente Tiger Woods en su cubierta, invitando a los jugadores a medirse los swings con una versión virtual del cheater. A la larga, Woods acabaría apadrinando la serie PGA tour golf durante quince años, hasta ser finalmente sustituido por ese agujero negro de carisma llamado Rory McIlroy en una entrega de 2015 que enterraría la marca durante años. Antes de dicho batacazo, los PGA tour golf (que contaban con la licencia de la organización oficial de golfistas profesionales de norteamérica) dominaron con soltura el mercado en su género. En 2014, una alternativa llamada The Golf Club se presentó dando guerra y, con el tiempo, acabaría también agarrando los derechos de la PGA para renombrarse PGA tour 2K, haciéndolo más confuso todo. Paralelamente, brotarían una hornada de versiones más casuales del deporte, como Everybody’s golf y Let’s golf, con personajes simpaticotes e ideadas para encandilar a toda la familia. El golf digital olía a nicho, porque raro era el chaval que en su momento se hacía con un simulador de estos antes que con un FIFA, pero lo cierto es que los PGA tour y los programas apadrinados por Jack Nicklaus vendían millones de copias.

El desaparecido Fran Pinto, alias Pinjed, uno de los más lúcidos periodistas de videojuegos que ha tenido este país, escribió en una de sus reseñas lo siguiente: «El golf es una mierda. Intentad meter una bola en un agujero de una mesa de billar, acumulad toda la frustración que os produce no conseguirlo y multiplicadla por las proporciones de un campo de cuatrocientos metros lleno de árboles y fosos de arena. […] Millonarios cincuentones con chalecos ridículos y gorritas horribles. Hasta los comentaristas que retransmiten los torneos por televisión parecen embriagados del asco que les da lo que están viendo. Es un deporte pensado para sacarle a uno de quicio. Y a mí me encanta». Algo deben de tener los juegos de golf para encandilar a tanta gente.

Afortunadamente, siempre han existido desarrolladores que han optado por crear el otro golf. Videojuegos que agarran la trinidad de base, palo-pelota-hoyo, y la retuercen para divertir a aquellos que no le ven gracia al engolado pasatiempo original. Algo similar a lo que ocurría con el ajedrez, otro deporte bastante árido para los amigos del pad. En el caso del golf, las pantallas han recibido una estupenda colección de mutaciones del deporte que, entre otras cosas, se presentaron añadiendo uno de los elementos que siempre mejora cualquier cosa: ninjas.

El otro golf

1990, la anticuada consola Atari 7800 agonizaba en sus últimos meses de vida en el mercado. De repente, una compañía californiana llamada BlueSky Software se atreve a lanzar el simulador deportivo que toda persona de bien estaba esperando: Ninja Golf. Un cartucho, de portada absurdamente fascinante, que podía enorgullecerse de inventar el deporte más completo. Aquel que combinaba la coordinación de los ciento veinticuatro músculos del cuerpo necesarios para dar un swing impecable con el arte milenario de repartir hostias shinobis como hogazas. En Ninja golf el jugador vestía los pantalones de un mercenario ninja que, por alguna razón ignota, estaba obcecado en completar nueve hoyos de un campo de golf. La gran innovación deportiva era que, tras cada golpe con el palo, el héroe corría en busca de la bola enfrentándose por el camino contra otros ninjas, hombres-topo, pájaros asesinos, serpientes, tiburones o ranas del tamaño de un perro bien cebado. Y lo más curioso es que, pese a llevar la palabra «golf» en su título, ni siquiera era necesario colar la pelota en el agujero tras alcanzar el green, sino simplemente derrotar al dragón que se encontraba allí, habitando lo verde. Lo cierto es que Ninja golf como juego era una verdadera patata, pero, eh, como concepto era poco menos que brillante. En su momento, la crítica lo puso a parir al mismo tiempo que aplaudía su valentía por haber llevado la gilipollez tan lejos.

Dos años antes del ninja golfista, un estudiante de Standford llamado Will Harvey programó un juego llamado Zany golf (1988) donde se demostraba que la idea de depositar la bola en el agujero daba margen para todo tipo de idas de pelota. Zany golf utilizaba el minigolf como punto de partida, se jugaba como un billar en perspectiva isométrica, y convertía cada uno de sus nueve niveles en una chaladura distinta donde incluso era necesario manipular objetos del escenario. Hoyos con hamburguesas gigantes saltarinas, mesas de pinball, castillos medievales, trasuntos del Arkanoid incrustados en el campo, alfombras mágicas que permitían poseer la bola o agujeros que se movían de un lado a otro puteando la puntería. En 1993, la serie de juegos True golf classics, conocida por recrear pistas reales del planeta, decidió anudarse la corbata a la cabeza y, borracha de poder, parió True golf classics: wicked 18. Un simulador golfístico de dificultad endemoniada donde la coña era que el campo de golf se encontraba emplazado en un mundo ficticio con islas flotantes, laberintos de columnas, lava, grietas abismales en medio del terreno o campos asfaltados con cemento. A mediados de los noventa, en la época del shareware, una empresa de nombre muy molón, Pixel painters, agarró las enseñanzas de Zany golf y las envió de paseo por el espacio exterior para parir Fuzzy’s world of miniature space golf (1995). Un simpático minigolf con estética de dibujo animado, mecánica de billar extraterrestre, muchos colorines, musicote, y una colección de hoyos en diversos planetas con sorpresas simpáticas: lluvias de meteoritos, gravedades alteradas, cohetes y ovnis que paseaban la esfera, gusanos lunáticos, rayos láser, teletransportadores y superficies volcánicas. Entretanto, en Supernes, esa adorable bolita rosa conocida como Kirby protagonizó su propia entrega de golf de fantasía, Kirby’s dream course (1994), ejerciendo él mismo como pelota en juego.

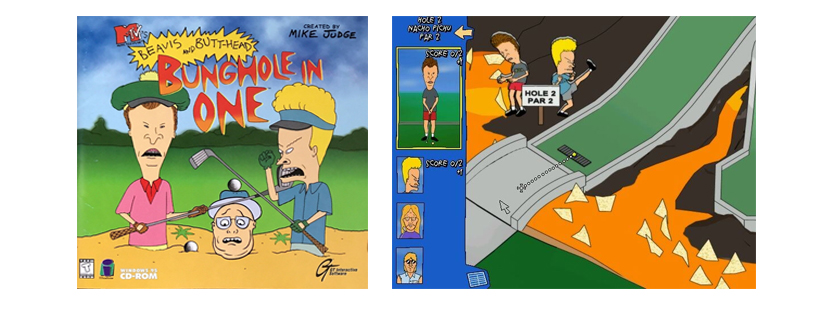

A finales de la década noventera, la cadena Mtv trasladó el retraso mental adolescente al campo de golf produciendo el cedé Beavis and Butt-head: bunghole in one (1998). O la prueba de que, contra todo pronóstico, el minigolf no mejora cuando lo adobas con chistes guarros sobre pelotas y agujeros. Bunghole in one tenía por protagonistas a los dos cabestros creados por Mike Judge, utilizaba escenarios de la serie como pistas, permitía a varios jugadores putearse entre sí golpeándose las bolas, y ofrecía hoyos repletos de trampas como minas explosivas, sierras de bricolaje o grúas de chatarrería. Parecía divertido, pero su dificultad era demasiado perra y, en el fondo, existe un límite en las veces que un ser humano puede escuchar a Butthead proclamando «Mis pelotas están sucias» antes de arrojar el ordenador por la ventana. Bunghole in one era poca cosa, pero se convirtió en avanzadilla de una estratagema de la industria basada en llamar la atención de los postadolescentes, y de los adultos con taras, tirando de humor chusco y actitud de rebelde guay. La franquicia Outlaw golf (2002) nació enfangada en ese espíritu cafre, proponiendo una competición donde el reparto de golfistas era una tropa de macarras y pasotas entre los que figuraban, ex convictos, moteros, strippers, malotes de barrio, dominatrices, raperos o hippies. El título se anunciaba con el lema «Buen golf, mala actitud» e interpretaba lo segundo con la misma sutileza que una patada en la entrepierna. De hecho, incluía golpes en los testículos, peleas a puñetazos, humillaciones a los caddies, y a cómicos como Steve Carrell o Dave Attell ejerciendo de narradores chulescos. A la altura de Outlaw golf 2 (2004) el juego ya incluía rallies en carritos de golf a través del prado, esferas en llamas y escenarios situados en el infierno o en la superficie de la Estrella de la muerte.

Mtv contraatacó trasladando al mundo videolúdico otra serie que celebraba la parálisis cerebral: la entrañable Jackass. El resultado, Jackass: the game (2007) era poco más que una colección de minijuegos pochos basados en las imprudencias de Johnny Knoxville y compañía. Pero incluía un evento titulado «Golf rally» que puede ser considerado como la variante más interesante del minigolf para los niñatos de los noventa. Aquella que ignora por completo lo de meter la pequeña esfera en el hoyo y se centra en conducir carritos de golf como un puto psicópata, arrasando con los ornamentos del campo y atropellando tanto a golfistas como a los guardas de seguridad del lugar. El nivel se inspiraba en una de las escenas más famosas y dolorosas de la película Jackass, «Golf cart antics». Pero lo cierto es que la tropa de la Mtv tenían en su catálogo una gamberrada mucho más descacharrante sobre el deporte de muchimillonarios, una centrada en putear a golfistas desconcentrándolos con bocinazos: «Golf course airn horn». Ribbit king (2003), en cambio, apostaba por ser cuco, achuchable y objeto de demandas por parte de PETA al idear el «frolf». Un entretenimiento ficticio donde diversos animalitos de constitución low poly utilizaban una minicatapulta para lanzar ranas por los aires, rumbo a sus charcas.

Three fields fue el nombre del estudio bajo el que se cobijaron un grupete de desarrolladores que anteriormente habían participado en las sagas Burnout y Need for speed, divertimentos de carreras de coches con aparatosos accidentes. Curiosamente, a la hora de publicar una producción propia, en Three fields decidieron aparcar los bólidos y sacar las bolas, pero no renunciaron a los destrozos. Porque se estrenaron con Dangerous golf (2014), un entretenimiento con una premisa muy prometedora: causar el mayor estropicio posible jugando al golf en espacios cerrados repletos de objetos frágiles, lámparas barrocas, cordilleras de copas de champán cuidadosamente apiladas, bustos, estatuas, porcelana china, elementos explosivos y elegante mobiliario vetusto. El juego se inspiraba en cosas tan dispares como Burnout, NBA Jam, Black o la película Clerks y utilizaba como escenario tiendas, estancias elegantes, castillos con abolengo o gasolineras. Pero, aunque la idea era maravillosa, su ejecución era un desastre lleno de controles absurdos, power ups extraños, reglas retorcidas y una total falta de precisión (ni siquiera se podía seleccionar la fuerza del tiro) que hacían que, en cada jugada, el usuario se limitase a apuntar, tocar un botón y rezar para tener suerte con el caótico rebotar de la esfera.

«Lo que esperamos ver en el próximo hoyo es el clásico golf entre mechas de treinta metros de altura, repleto de misiles, imanes y toda esa clase de cosas. Lo típico y cotidiano, vamos» anunciaban los comentaristas de 100 ft robot golf (2016). Y lo cierto es que aquel juego ofrecía exactamente eso, un simulador de golf con robots colosales curtiéndose la chapa a porrazos y arrasando ciudades enteras mientras intentaban puntuar el par con holgura. En el lado opuesto, un pequeño título llamado Desert golfing (2014) triunfó siendo absurdamente minimalista y parco. Su creador, Justin Smith, lo concibió tras leer un artículo sobre Journey, una de esas cosas que todo el mundo debería de jugar antes de morir. A Smith le aburrían ese tipo de juegos, más centrados en la experiencia que en la habilidad, pero Journey le inspiró para imaginar cómo sería jugar al golf en un desierto eterno. Y con esa idea en la sesera, decidió ensamblar Desert golfing como un entretenimiento muy simplificado, un programilla para móviles que ofrecía una colección infinita de hoyos de golf generados aleatoriamente. Pero el hombre no fue capaz de intuir el tremendo éxito que tendría su juguete, y aquellos que se engancharon al mismo pronto descubrieron que a partir del hoyo número dos mil comenzaban a aparecer niveles imposibles. Algo que ocurría porque su creador no se había molestado en afinar aquello correctamente, al creer que nadie perdería tanto tiempo con Desert golfing. Smith parcheó el asunto para dotar al juego de un final oficial, pero hubo chalados capaces de pulirse más de 21500 pantallas antes de llegar al desenlace.

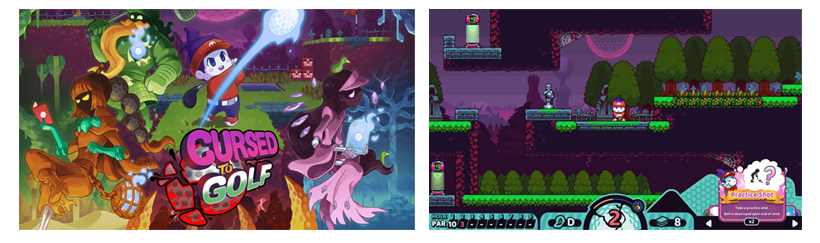

El ultraindie Gueolf (2018) remezcló el deporte pijo con las mecánicas roguelike, creando una criatura de aspecto crudísimo (sus gráficos eran caracteres recoloreados) que incluía enemigos agresivos y evocaba sin rubor al clásico Rogue. Unos cuantos años después, Cursed to golf (2022) también trastearía con el roguelike, pero apostando por el arcade y forrándolo todo con una ambientación cuqui-tétrica de pixel art exquisitamente animado. Cheap golf (2018) sorprendió al ejecutar la jugarreta magistral de hacerse pasar por barato cuando en realidad era muy listo. Para empezar, porque disfrazaba con estilismos de juego setentero de Atari un motor de gráficos poligonales. Y, sobre todo, porque utilizaba la excusa de fingir ser ensamblado en tiempo real por una divertida inteligencia artificial llamada Susan. Una entidad que se jactaba de analizar el comportamiento del usuario, divagaba sobre su interés por alcanzar la omnisciencia e incluso se reseteaba a sí misma para proponer circuitos más locos al jugador.

Golf club nostalgia (2018), el juego anteriormente conocido como Golf club wasteland, también se demostró bastante ingenioso al utilizar el golf como subterfugio para contar otra cosa totalmente distinta. En un futuro cercano, la humanidad ha dejado el planeta Tierra inhabitable y hecho unos zorros, viéndose condenada a emigrar y acomodarse en Telsa city, un asentamiento distópico erigido en Marte y controlado por corporaciones empresariales. Ante dicho panorama, los multimillonarios más pudientes han reconvertido la superficie terrestre en un gigantesco campo de golf a donde suelen escaparse para pasar el rato practicando el swing. Controlando a uno de aquellos golfistas, Golf club nostalgia invitaba a superar treinta y cinco hoyos entre las ruinas de nuestra civilización al mismo tiempo que desenredaba un cuento de ciencia ficción de manera muy inteligente: a través de su banda sonora. Y más concretamente, a través de Radio nostalgia, la emisora que el protagonista tenía sintonizada permanentemente. Un canal donde el dj en funciones pinchaba las peticiones musicales y escuchaba los testimonios de los ex-habitantes de la Tierra, gente que compartía recuerdos de todo tipo sobre el planeta abandonado. Como juego de golf era extremadamente básico, un entorno en dos dimensiones y unos controles simplificados en exceso, pero como fábula postapocalíptica era interesantísima. En Golf club nostalgia no solo brillaban las estupendas intervenciones radiofónicas y la música, sino que el juego también destacaba por contener una sorpresa narrativa inesperada durante su tramo final, cuando revelaba la verdadera naturaleza del anónimo golfista que protagonizaba la partida.

La relación de la familia Nintendo con el green viene de lejos. Mario, ese fontanero que hace absolutamente de todo menos desatascar fosas sépticas, ya se estrenó, junto a su hermano y sus colegas, en esto del golf con los cartuchos Mario open golf (1991) y NES open tournament golf (1991) en la Nes, y un Golf (1991) de Game boy. Pero a partir de ahí, los de Nintendo decidieron que, en lugar de llevar a Mario al terreno del golf, sería mucho más divertido llevar el golf al Reino champiñón. De este modo, Mario golf (1999) en Nintendo 64 y Mario golf: toadstool tour (2003) hicieron volar la pelota entre los escenarios y los peligros clásicos de las entregas plataformeras. Mientras tanto, en el formato portátil la franquicia tanteó otra aproximación muy celebrada: la de combinar el deporte con elementos de RPG en Mario golf (1999) para Game boy color y en Mario golf: advanced tour (2004) para Game boy advance. A la altura del Mario golf: world tour (2014) de Nintendo 3DS se abandonaron los elementos de rol, aunque se conservó la ambientación fantástica en los dominios de Peach y Bowser. En 2021, Mario golf: super rush se presentó en Nintendo switch proponiendo entre sus modos de juego la variante del golf con la premisa más ridícula posible: correr como locos detrás de la bola tras cada golpe. Unos trotes campo a través que tenían lugar con todos los participantes jugando al mismo tiempo cada hoyo, fastidiándose mucho entre sí lanzandose golpes especiales y acelerando lo máximo posible para ser los primeros en sacar el putt. El caso es que la tontada funcionaba bastante bien, porque los personajes ya tenían experiencia en eso de brincar y esprintar. Super rush también incluyó un modo historia con una trama de lo más extraña: en sus primeras horas se presentaba como la historia de un golfista novato, el jugador, que aspiraba a escalar por las clasificaciones ganando torneos hasta convertirse en el Número Uno. Pero a medio camino, el argumento pegaba un volantazo brusco y enviaba al héroe a pelear contra jefazos, a investigar artefactos misteriosos ansiados por los hermanos Wario, y a derrotar a una criatura que había congelado el mundo de Bowser tras andar haciendo malabares con el clima.

Golf story (2017) agarró el concepto rolero del Mario golf de Game boy color para expandirlo y crear una aventura que combinaba dominar los hoyos con elementos RPG. Y, sobre todo, con la dramática historia de un golfista venido a menos, y menospreciado por su futura ex-esposa. Un personaje que intentaba recuperar la pasión por el deporte, heredada de su padre, demostrarle a su pareja que no era un pringado y entrar en la liga profesional. Golf story incluía también una colección de minijuegos curiosa (disco golf, golf con topos, minigolf, carreras de coches teledirigidos, golf con drones, o un GALF que emulaba un juego retro de 8 bits) y encandiló bastante en general tanto a jugadores como a la crítica. Su secuela Sports story (2022) añadió una colección de nuevos deportes, pero resultó mucho más floja. Lo de Golf with your friends (2020) resulta más curioso por su gestación que por plantear algo revolucionario. Tres hermanos australianos sin experiencia en esto de hacer jueguicos se animan, tras mudarse de una punta a otra del país, a fabricar un entretenimiento de minigolf para poder jugar con sus colegas de toda la vida a cientos de kilómetros de distancia. El proyecto es recibido con inusual alegría en internet, y los chicos se tiran cuatro años puliéndolo mientras aprenden sobre la marcha cómo programarlo tirando de búsquedas en Google. Cuando el juego sale de su estado de early access, la crítica profesional lo recibe de manera muy tibia, pero los youtubers y los streamers lo abrazan con alegría. El resultado: uno de los videojuegos de minigolf más exitosos de la historia. Wonderputt forever (2020) por su parte supone el contrapunto creativo en el subgénero del minigolf. Una colección de niveles imaginativos, fascinantes, mutantes y fantasiosos que bebían de M. C. Escher y nacieron tras depurar y perfeccionar el muy popular Wonderputt (2011) programado en el extinto Flash. Un juego que, a su vez, era la evolución de dos cosas muy monas llamadas Adverputt (2010) y Microputt (2010).

What the golf? (2019) supone la más descojonante de las entradas en esta lista, o lo que probablemente sea el juego de golf definitivo. Aquel que agarra el objetivo primigenio del deporte, llegar hasta la bandera que señala el hoyo, para retorcerlo y reventarlo de un modo distinto en cada una de sus fases. Y todo con la única finalidad de sorprender y provocar la carcajada entre el público. What the golf? es ese videojuego en el que nunca tienes claro qué coño es lo que va a ocurrir a continuación. Ese donde, tras afinar y cargar el tiro, descubres que lo que envías volando en dirección al agujero es un golfista, un palo de golf, una casa, un sofá, un gato o incluso la flecha de dirección que sirve para apuntar el disparo. Ese supuesto simulador de golf que, sin previo aviso, convierte el reto en una carrera de coches, en un partido de fútbol, en un viaje espacial entre las órbitas gravitatorias de diferentes planetas, en un FPS, en las desventuras de un cangrejo, en un rodeo sobre un caballo de goma, en un plataformas en 2D o en un concurso de escupitajos de cowboys. Aquel que también se atreve a plantear niveles basados en chistes malos o en juegos de culto como Portal y Super hot. Una locura maravillosa. Sus creadores, Triband, reconocieron que optaron por ridiculizar el golf porque se trataba de un hobby «jugado principalmente por ricos, lo que lo convertía en un objetivo seguro». La descripción oficial de What the golf? en Steam reza «Vale, cierto es que el término ‘golf’ aparece en el título, pero no esperes mucho más». En la misma plataforma, entre los comentarios de quienes han catado el juego, un caballero apodado FastyDubs recomienda What the golf? con una escueta frase que lo vende de manera instantánea: «Odio el golf y esto es lo mejor que puedes jugar si también lo odias».

Lee Carvallo with a vengeance

El golf es una mierda. Los videojuegos basados en el otro golf son fascinantes. Y el cartucho de Lee Carvallo’s putting golf, aquel petardo que Marge le regalaba a Bart por navidad, en realidad era ficción. Hasta que dejó de serlo. Y todo por culpa, como siempre, de internet. Porque ahí fue donde un hombre llamado Garrett Gilchrist hackeó el juego de NES Lee Trevino’s fighting golf para tunearlo y convertirlo en Lee Carvallo’s putting golf. Un simulador que se anunciaba como «la versión de 1988, y no la infame reedición con diálogo de las navidades de 1995».

Aquel no sería el único renacimiento de la leyenda de Carvallo: el programador Aaron Demeter, otro señor con mucho tiempo libre, se tomaría la molestia de recrear el videojuego mostrado en la serie de manera mucho más fiel. Y colocaría el resultado aquí mismo, a disposición de todo aquel que quisiera aburrirse enviando la pelota al parking. Una pequeña genialidad o, como diría Marge «el videojuego que todos los chicos quieren».

PS: La otra escena inolvidable de aquel capítulo de Los Simpson es el momento en el que Milhouse introduce su nombre de guerra en el juego Bonestorm.

Muy buen artículo. Propongo una segunda parte con la historia videojuegil del otro deporte que medio planeta considera el más aburrido: El beisbol.

Madre mía, vaya turra. El deporte más aburrido del mundo, (¿más que el waterpolo?), ha dado lugar al artículo más largo y atorrante de la gloriosa historia del periodismo de videojuegos. Dale a Tolstoy 900 páginas y no supera esto, jajaja! (Dicho sea desde el más absoluto respeto al firmante y a quienes les haya gustado)