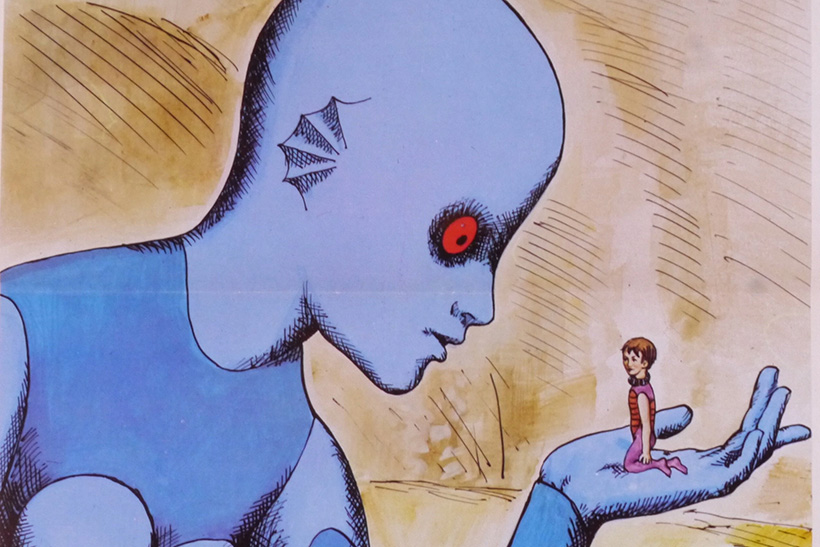

Ocurrió durante la vigesimosexta edición del Festival de Cannes en 1973. Sobre la alfombra de aquel certamen, entre el incesante desfile de realizadores, actrices, actores, starlettes y artistas de vida difusa, pocos prestaron atención inicialmente a la pipa de fumar que se paseaba amarrada a un ensimismado caballero llamado René Laloux. Una persona que durante la década previa había residido entre dos mundos extraños: por un lado, en el interior de un estudio de animación ubicado en la Checoslovaquia que sufrió la invasión de los países del Pacto de Varsovia comandados por la Unión Soviética. Y, por otro, en un universo fantástico habitado por humanoides que unos gigantescos monstruos azules utilizaban como juguetes: La planète sauvage (El planeta salvaje). La película de animación que Laloux dirigió a partir de una historia moldeada a medias con su colega Roland Topor.

La planète sauvage se estrenó en Cannes dentro de la selección oficial a competición. Y aunque no se hizo con la Palme d’Or, su imaginativa y surrealista propuesta sorprendió tanto al jurado, en el que militaban Ingrid Bergman, Jean Delannoy o Sydney Pollack, como para ser galardonada con un prix spécial. El tiempo convirtió a la cinta en un clásico de culto entre los connoisseurs de la ciencia ficción y los fanáticos del cine de dibujos.

Las criaturas de La planète sauvage habían sido animadas en tierras checoslovacas pero su espíritu era profundamente francés al concebirse en territorio galo. En el fondo, la historia de la animación siempre ha tenido alma francesa y ha estado en deuda con ese país que considera pronunciar la erre como un lujo fonético. Porque Francia es el único lugar del mundo en el que iban tan sobrados como para proyectar películas de dibujos animados antes siquiera de que se inventase el cine.

Bienvenidos al teatro óptico

Existe gente extraordinaria que se convierte en pionera de un género en un medio. Y luego está lo de Charles-Émile Reynaud, una persona tan visionaria como para ser pionera de un género en un medio que aún no existía. Hijo de un ingeniero industrial y de una profesora, Reynaud se demostró prodigioso manejando pinceles con gracia y construyendo artefactos mecánicos antes de cumplir los trece años. A la altura de la treintena, tras ejercer como fotógrafo y divulgador científico, el hombre se tropezó con un artículo sobre juguetes ópticos en el magazín La nature y aquello encendió varias bombillas en su vida. Inspirado por el texto, Reynaud agarró una caja de galletas y un puñado de espejos para fabricar y patentar el praxinoscopio, una versión mejorada del zoótropo que vendría a ser la evolución en HD de aquel. Un pequeño carrusel giratorio que permitía al espectador asomarse a una rendija para contemplar en bucle una breve escena animada, o el equivalente al GIF más aparatoso posible.

Reynaud intuyó que aquello podía mejorarse y, en 1888, registró la patente de un artefacto al que bautizó théâtre optique. Una compleja maquinaria que utilizaba dos linternas mágicas (unos vetustos proyectores de imágenes), junto con espejos, lentes y su praxinoscopio, alimentado por rollos con escenas dibujadas a mano para estampar películas de muñequitos animados sobre una pantalla. El resultado era fascinante y permitía narrar tramas complejas de varios minutos, pero pecaba de aparatoso: aquel cacharro tenía unas dimensiones gigantescas, requería ser operado a mano por el propio Reynaud, y las cintas que albergaban cada película, compuestas por frágiles placas pintadas a mano, poseían una extensión de entre veinte y cincuenta metros.

El teatro óptico se estrenó con pases de dibujos animados en 1892 en el Museo Grévin, tres años y medio antes de que dos señores apellidados Lumière presentasen una cosita llamada cinematógrafo. Reynaud denominó pantomimes lumineuses («pantomimas luminosas») a sus vistosos cortos y ofreció funciones en las que mostraba tres piezas, de entre diez y quince minutos cada una, acompañadas de música y diálogos en directo: Pauvre Pierrot!, Un bon bock y Le clown et ses chiens. Tres relatos con arlequines mujeriegos, borrachos en cabarets y payasos circenses que actualmente parecen cutscenes de videojuego ochentero, pero que en su momento fueron una sorpresa tecnológica similar a contemplar hoy Avatar: The Way of Water, salvando las distancias, claro, porque las pantomimas al menos tenían un guion decente. Las funciones se convirtieron en un éxito, propiciaron la creación de cuatro nuevas películas y ofrecieron doce mil ochocientas proyecciones a lo largo de ocho años. Pero el teatro óptico no fue capaz de actualizarse para competir con el celuloide y cayó en el olvido general. En 1913, arruinado y encabronado, Reynaud destrozó su ingeniosa máquina a martillazos y arrojó cinco de sus películas a las aguas del Sena. Un lustro más tarde, el hombre murió en la miseria en un hospicio ubicado a orillas del mismo río en el que descansaban sus pantomimas luminosas.

Bienvenidos al teatro del fantoche

En el terreno del cine, otro Émile mucho más parrandero se encargaría de tomar el relevo de Reynaud: Émile Cohl. Discípulo del popular caricaturista André Gill, Cohl fue un dibujante parisino vividor, bohemio y admirador del guiñolesco estilo fantoche, un hombre que sería encarcelado por burlarse de los mandamases, abrazaría el absurdismo, militaría en agrupaciones artísticas gamberras como Hydropathes o Incoherents, inventaría juguetes, organizaría una exposición de cuadros firmados por gente que no sabía dibujar o se presentaría en una fiesta disfrazado de alcachofa. Es decir, el perfil de artista medio en Francia.

A los cincuenta años, y de manera inexplicable, Cohl se convirtió en animador del estudio Gaumont. Poco después, fascinado por las artimañas de stop motion de la película norteamericana The Haunted Hotel, investigó cómo dotar de vida a sus garabatos en pantalla y acabó alumbrando la primera película animada de la historia: Fantasmagorie. Una fabulosa locura que, en menos de dos minutos, arrojaba una tormenta de monigotes, metamorfosis imposibles, gags visuales y metacoñas como la aparición de las manos del ilustrador interactuando con las imágenes. Un desmadre a velocidad tan desquiciada que parecía Fast & Furious al lado de las primitivas pantomimas de Reynaud. Cohl pariría dos cortos animados más (Le cauchemar du fantoche y Un drame chez les fantoches) antes de saltar a las películas de acción real, que suponían menos dolores de muñeca, pero con sus locos fantoches pasó a la historia como «el padre de los dibujos animados».

Bienvenidos al cine

Durante los años veinte, treinta y cuarenta, la industria de animación francesa fue prácticamente inexistente porque la gente estaba demasiado ocupada intentando no morirse en las dos guerras mundiales. En aquella etapa, con el género monopolizado por la Disney primigenia, hasta los españoles de Franco fueron capaces de adelantar a sus vecinos francos al producir Garbancito de la Mancha en 1945, la primera película de dibujos animados fabricada en Europa.

A la altura de los cincuenta, Jean Image, nombre artístico de un húngaro-francés llamado Imre Hajdú, decidió resucitar la tradición animada de Francia comandando el que sería el primer largometraje de dibujillos del país: Jeannot l’intrépide (1950), una cinta que sisaba ideas de Pulgarcito, de Charles Perrault, y de La vida de las abejas, de Maurice Maeterlinck. Desgraciadamente, aquella película realizada a la carrera entre cuatro amigos era una experiencia dolorosa que parecía haber sido dibujada con los pies y por un invidente. Image, a quien algún demente apodó el Walt Disney Francés, no escarmentó y continuó haciendo carrera con cintas como Bonjour Paris (1953), Aladin et la lampe merveilleuse (1970) o un Joë petit boum-boum (1973) que remakeaba Jeannot l’intrépide porque hay gente que solo quiere ver el mundo arder.

El realizador Paul Grimault demostró mucha más maña con La bergère et le ramoneur, las vicisitudes de una cuidadora de ovejas y un deshollinador enfrentados a un dictador despiadado. Un film que bebía de Hans Christian Andersen, Jacques Prévert, Charlie Chaplin, Fritz Lang o M. C. Escher, y cuya ocurrente puesta en escena inspiraría a genios como Hayao Miyazaki (Sen to Chihiro no Kamikakushi / El viaje de Chihiro) o Isao Takahata (Hotaru no Haka / La tumba de las luciérnagas), pero también una de las obras de producción más problemática de la historia. Esta película llegó a los cines en 1952 sin el permiso de un Grimault que, considerándola inacabada, tardaría treinta años en rematarla a su gusto para estrenarla como Le roi et l’oiseau (1980), una versión diferente y más oscura de su encarnación pretérita. Hoy en día, ambas cintas cultivan halagos, pero los cinéfilos no acaban de ponerse de acuerdo sobre cuál de ellas es superior.

En los sesenta, la animación francesa se asomó a las librerías en busca de inspiración y descubrió que entre las viñetas tenía material de sobra. Astérix le Gaulois saltó al celuloide en el 67 sin invitar a la fiesta a los creadores del cómic, René Goscinny y Albert Uderzo, y estos se tomaron la revancha cancelando la secuela programada y dirigiendo ellos mismos una Astérix et Cléopâtre (1968) basada en los tebeos, y también una aventura original titulada Les douze travaux d’Astérix (1976) tan descacharrante como para convertirse en cinta de culto. Por el camino, Goscinny agarró otro tebeo suyo, que firmaba a medias junto con el lápiz de Morris, y lo convirtió en Daisy Town (Lucky Luke el intrépido (1971), una historia inédita sobre el único vaquero capaz de desenfundar más rápido que su propia sombra. Entretanto, belgas y franceses se aliaron para peinar un flequillo famosete en Tintin et le temple du soleil (1969) y honrar a una tropa de culetes azules con La flûte à six schtroumpfs (La flauta de los pitufos) (1976), dirigida por el mismísimo Peyo.

Durante los setenta, ochenta y noventa, Francia continuó dibujando sobre fotogramas su legado. Aquel Laloux que había fascinado con La planète sauvage en Cannes se aventuró por nuevos mundos fantásticos a la vera del extraordinario Moebius en Les maîtres du temps (1982) y adaptó una novela de Jean-Pierre Andrevon en Gandahar: les années lumière (1987). Astérix, Tintín y Lucky Luke continuaron haciendo taquilla. Un caballero llamado Jean-François Laguionie se atrevió con un cuento postapocalíptico, Gwen et le livre de sable (1984), narrado de la manera más aparatosa y hermosa posible, con cuadros pincelados en gouache. Jacques Colombat presentó las desventuras de un famoso náufrago apellidado Crusoe en Robinson et compagnie (1991). Y el cine experimental se manifestó con astracanadas como Ubu et la grande Gidouille (1979) o Les Boulugres (1983). Tampoco faltaron gamberradas como la franco-belga Tarzoon: la honte de la jungle (1975), que reimaginaba la leyenda del rey de la jungla añadiendo tetas, violencia gratuita, monos onanistas, palabrotas, fornicio y una tribu de penes gigantes. Una refinada colección de ocurrencias concebidas y dirigidas por un señor que, por lo que fuera, se hacía llamar Picha.

En 1998, Michel Ocelot engarzó retazos de varios cuentos africanos en Kirikou et la sorcière, o las correrías nudistas de un bebé capaz de caminar, hablar y correr a toda leche tras haber sido alumbrado. Un neonato entrañable que con su pito al aire fascinó a medio mundo, y marcó el inicio de una nueva era en la animación francesa.

Bienvenidos a Belleville

Los años 2000 supusieron tiempos extraños para el dibujo animado. Los pelajes renderizados y las texturas por ordenador invadieron las pantallas relegando a la aparatosa animación tradicional a rincones oscuros. De repente, el imparable CGI conquistó todo el medio. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor. Ante la omnipresencia digital en las imágenes animadas, nuestros vecinos continuaron abrazando propuestas analógicas artísticas en el territorio del dibujo, construyendo su etapa más interesante. Y no empezaron nada mal, con una Princes et princesses (2000) que, inspirándose en el teatro de sombras chinescas, presentaba seis cuentos fantásticos tallados únicamente con siluetas.

En La prophétie des grenouilles (2003), lo más asombroso no era que un grupo de batracios anunciase el advenimiento de un nuevo diluvio universal, sino que todo pareciese coloreado por los lápices de un niño con la imaginación desbordada. Mia et le Migou (2008) dibujó con trazos artesanales la travesía de una niña entre parajes tropicales habitados por brujas y gigantes. Marjane Satrapi adaptó en Persepolis (2007) las tintas de un tebeo autobiográfico donde recordaba lo duro de su niñez en Irán durante los ochenta, y el cine animado se volvió adulto por enésima vez al encandilar a audiencias que no acostumbraban a acercarse a ese tipo de celuloide.

Benjamim Renner demostró un gusto exquisito al pintar personajes que poseían corazón, alma de acuarelas y mucho sentido del humor en la entrañable Ernest et Célestine (2012) y la divertidísima Le grand méchant Renard et autres contes (2017). Une vie de chat (2010) se deslizó felina y hitchcockiana entre imágenes que dotaban de vida al art déco, al cubismo y al impresionismo clásicos. En la asombrosa Le tableau (2011), la animación en 3D decidió realizar una genuflexión sentida ante el arte clásico de pintores como Henri Matisse, André Derain o Pierre Bonnard con una trama que perseguía a tres personajes de cuadros inacabados en busca de un artista que los completase. Tout en haut du monde (2015) se vistió con colores lisos y animación suave, renunciando a los contornos para perfilar el relato de una joven aristócrata rusa en busca de aventuras. Avril et le monde truqué (2015) erigió, en colaboración con el virtuoso dibujante Jacques Tardi, un espectacular e imaginativo París steampunk que era pura bande dessinée en movimiento.

La tortue rouge (2016) fue un caso excepcional. Desde el legendario Studio Ghibli japonés le remitieron una misiva al animador Michaël Dudok de Wit pidiéndole permiso para distribuir uno de sus cortos (Father and daughter) en tierras orientales y, de paso, para preguntarle si le interesaba hacer una película para ellos. De Wit contestó que sí a lo primero y que no había entendido lo segundo, porque no le entraba en la cabeza que los padres de Totoro le pidieran su colaboración. La tortue rouge, una cinta muda sobre la relación entre un náufrago y un quelonio coproducida entre Francia y Japón, acabaría estrenándose en 2016 y recogería el premio especial de la sección Un Certain Regard en Cannes, ese festival que, a pesar de todo, seguía siendo algo arisco con los dibujos.

Pero quizá el ejemplo más vibrante de lo que es capaz de hacer la animación francesa sea Les triplettes de Belleville (2003), de un Sylvain Chomet que más tarde dirigiría la estupenda L’illusionniste (2010). Porque Les triplettes de Belleville es un ciclón de imaginación desbocada. La historia de una anciana al rescate de su nieto, un ciclista secuestrado por la mafia francesa, en un mundo extraño de animación marciana, caricaturas conscientes de estereotipos, guiños visuales a juegos fonéticos de palabras, música pegadiza y elementos pop triturados a más velocidad de la que puede asimilar el espectador en un único pase. Una odisea que traza sendas surrealistas por donde pedalean obsesos del Tour de Francia, trillizas que fueron estrellas de la canción en los años treinta y matones cuadrangulares. Candidez revestida de cinismo entre los adoquines de una urbe monstruosa que funde rascacielos neoyorquinos con callejones parisinos. Y, por encima de todo, un espíritu de artefacto increíble, de pantomima luminosa asalvajada que la emparenta con la máquina de Reynaud, con los fantoches de Cohl y con lo que ambos producían en el público: la sensación de estar sentado ante algo excepcional e irrepetible. Algo que solo podía ser dibujado por esas películas francesas.

Las mejores películas francesas de animación del siglo XXI

1. Princes et Princesses (Príncipes y princesas), Michel Ocelot, 2000.

2. La Prophétie des grenouilles (La profecía de las ranas), Jacques-Rémy Girerd, 2003.

3. Les triplettes de Belleville (Bienvenidos a Belleville), Sylvain Chomet, 2003.

4. Mia et le Migou, Jacques-Rémy Girerd, 2008.

5. Persepolis (Persépolis), Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, 2007.

6. Une vie de chat (Un gato en París), Jean-Loup Felicioli y Alain Gagnol, 2010.

7. Le tableau (El lienzo), Jean-François Laguionie, 2011.

8. Ernest et Célestine en Hiver (Ernest y Célestine, cuentos de invierno), Julien Chheng y Jean Christophe Roger, 2012.

9. Tout en haut du monde (El techo del mundo), Rémi Chayé, 2015.

10. Avril et le monde truqué (Avril y el mundo alterado), Christian Desmares, Franck Ekinci, 2015.

11. La tortue rouge (La tortuga roja), Michael Dudok de Wit, 2016.

12. Le Grand Méchant Renard et autres contes (El malvado zorro feroz), Benjamin Renner, Patrick Imbert, 2017.