Viene de «Zelda y la leyenda de romper el juego (1)»

Tiene todo el mundo en sus manos

The Legend of Zelda: Breath of the Wild desembarcó en las consolas Wii U y Nintendo Switch en 2017, y supuso una sorpresa general al apostar por la idea del mundo abierto de una manera mucho más radical que sus antecesores. Es cierto que la saga ya tenía enraizado desde sus orígenes, con aquel «jardín en miniatura» que fue el primer Zelda de NES, un diseño basado en invitar al jugador a explorar por su cuenta y a su ritmo. Pero lo que planteaba Breath of Wild iba mucho más allá, porque pretendía competir con los juegos open world modernos, desmarcándose del molde habitual de todos los otros Zelda. Y aquella era una decisión arriesgada, sobre todo teniendo en cuenta que en 2017 el concepto de «mundo abierto» en los videojuegos ya estaba tan mascado y resobado como para que el público hubiese comenzado a pillarle cierta tirria. En el fondo, el construir aventuras y entornos que ofrecieran libertad al usuario, en lugar de rutas acotadas, era algo que la industria llevaba décadas haciendo con mayor o menor fortuna.

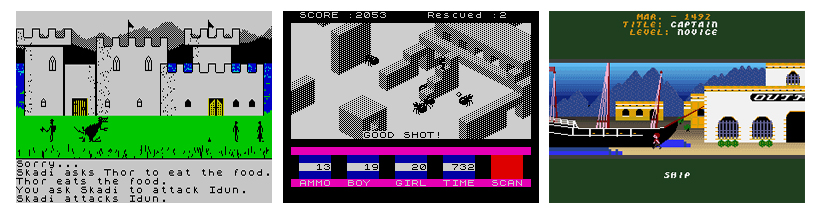

En 1975, la aventura de rol conversacional dnd (cuyo título se escribe así, con minúsculas, porque patatas) ya ofrecía un ingenioso desarrollo no lineal que permitía transitar libremente entre mazmorras, a la caza de monstruos y tesoros, como a uno le saliera del arco del triunfo. El clásico Ant Attack (1983) del venerado Zx Spectrum supuso una versión antediluviana y muy limitada (pero con hormigas gigantes, algo que siempre da lustre) del concepto de mundo abierto, ofreciendo un mapeado urbano y Escheriano por el que el diminuto protagonista podía corretear sin restricciones. Las aventuras de texto The Hobbit y Valhalla, ambas de 1983, transcurrían en dos entornos fantásticos diferentes, la Tierra Media de J. R. R. Tolkien y las leyendas nórdicas, y aunque no eran ejemplos puros de open world, sí que contenían trazas de ello: en ambos juegos, los personajes secundarios poseían una inteligencia artificial que les permitía moverse a través de las localizaciones y actuar por su propia cuenta, sin depender en todo momento de la interacción directa con el jugador. Gracias a ello, cada partida se antojaba diferente a la anterior, potenciando la sensación de que los universos de aquellos juegos estaban realmente vivos. Pero también provocando que, tanto en The Hobbit como en Valhalla, todos los NPC fueran peligros en potencia. Secundarios con una IA impredecible que eran capaces de liarla por completo, muriendo de manera absurda o echando a perder algún objeto importante, sin que el sufrido usuario pudiese evitarlo. Como todo aquello también era algo novedoso, los jugadores no se quejaron demasiado y asumieron esos infortunios aleatorios como un valor añadido que le daba más emoción a la aventura.

El simulador espacial Elite (1984) supuso una locura conceptual al otorgar barra libre al jugador para hacer lo que le viniese en gana: desde trabajar como cazarrecompensas interplanetario hasta traficar con bienes de contrabando, pasando por enredarse en misiones militares, dedicarse al comercio, montarse su propia odisea espacial contra villanos gordos, recolectar recursos en plan Diógenes intergaláctico o pasearse despreocupadamente por el espacio infinito. El ambicioso Lords of Midnight (1984) fue programado por una única persona con mucho tiempo libre, Mike Singleton, y se presentó como una fantasía épica donde era posible vencer al Ejército del Mal a través de diferentes rutas y afrontando el desafío como un juego de estrategia, como una aventura conversacional, o como ambas cosas al mismo tiempo. De hecho, Lords of Midnight era tan complejo en su diseño y en sus variables que la propia comunidad de jugadores llegó a mostrarle a Singleton estrategias que él ni siquiera sabía que podían llevarse a cabo en el juego. The Seven Cities of Gold (1984) invitaba a los amigos de jugar en ordenador a interpretar a un conquistador español, comandando barcos y tripulaciones para investigar el nuevo mundo y actuar en sus tierras como considerase más oportuno: masacrando a los indígenas locales o entablando amistad con ellos, reclamando el territorio como propiedad española, convirtiendo al cristianismo a sus gentes, saqueando sus poblados o investigando la selva en busca de ciudades perdidas.

Lo del juego Hydlide (1984) fue un caso curioso. Combinando acción y rolazo en un mundo abierto se convirtió en un éxito en los ordenadores japoneses, y hasta el mismísimo Hideo Kojima lo cita como una tremenda influencia a la hora de crear su Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, pero fue un fracaso en occidente donde no pasaron de verlo como un RPG más feo que el pie de un orco. Alternate Reality: The City (1985) fue un extraño perro verde atropellado por sus propias pretensiones. Permitía al aventurero rolear por una ciudad medieval haciendo lo que hace cualquiera hoy en día en una metrópolis moderna: ir de tiendas, buscar trabajos mal pagados, alistarse en gremios, acumular puntos de experiencia en las calles, depositar los ahorros en el banco, tener problemas con la policía local y pelear con extrañas criaturas cuando llegaba la noche. Su gran problema era que no poseía una meta real más allá de hacer vida en la ciudad. Porque el juego había sido concebido como la primera de seis entregas (de las que solo llegaron a publicarse dos) de una extensa odisea y, al ejercer de puerta de entrada, no pasaba de ser más que un calentamiento donde equiparse y subir niveles para afrontar los posteriores capítulos. Por culpa de ello, Alternate Reality: The City se anunciaba como juego de rol en un mundo abierto pero se quedaba en ser simplemente un mundo abierto con rol de fondo.

En 1986, el primer The Legend of Zelda y su énfasis por alentar la exploración, encandiló a unos usuarios de consolas que hasta entonces no habían catado muchos juegos de desarrollo no estrictamente lineal. Para muchos medios profesionales, las correrías de Link supusieron el primer buen juego mainstream construido sobre un mundo abierto que además resultaba coherente consigo mismo. Y desde mediados de aquellos ochenta en adelante, prácticamente todos los géneros del videojuego tontearon en algún momento con la idea de plasmar mundos con menos barreras de las habituales.

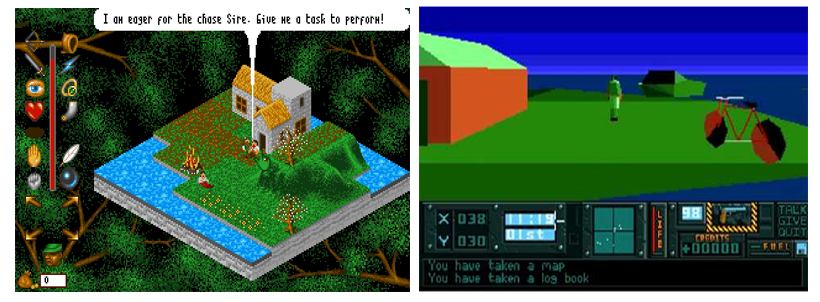

Turbo Esprit (1986) permitía conducir patrullando sin ataduras a la caza de delincuentes por las calles de ciudades absurdamente detalladas para su época, repletas de tráfico y peatones controlados por su propia IA, zonas de obras, pasos de cebra, semáforos funcionales y normas de circulación que los habitantes de la urbe respetaban. El título de culto Mercenary (1985) nos colocaba en las botas de un mercenario varado en una ciudad futurista dominada por dos potentes facciones en guerra. Y nos animaba a hacernos con una nave (comprándola o robándola) y vendernos al mejor postor para ser tan legal o ilegal como nos viniera en gana mientras buscábamos la forma de escapar del lugar. En Mercenary ni siquiera se podía morir, cuando el vehículo del protagonista era destruido este salía ileso del accidente, porque la premisa principal era explorar el entorno. The Adventures of Robin Hood (1991) se presentó en los ordenadores noventeros como una mezcla de aventura abierta, rol y RPG diseñada, según el programador Stephen Grand, para que «existieran en ellas muchas formas diferentes de ganar, pero también muchas formas diferentes de perder». Hunter (1991) está considerado como el prehistórico precursor de GTA. Un juego de acción en tercera persona, ambientado en un archipiélago enredado en una guerra eterna, revestido con toscos polígonos y con muchísimos elementos utilizados por el sandbox moderno: vehículos para pilotar (coches, barcas, camiones, bicicletas, helicópteros o tanques), edificios que se podían visitar, un ciclo de día/noche, civiles que interrogar, un ejercito jerarquizado de malosos al que acribillar e incluso la opción de salir a cazar la fauna del lugar. King Quest VI (1991), pese a formar parte del encorsetado género de las aventuras gráficas, se las apañó para ofrecer un juego bastante poco cerrado e inusual dentro del point ‘n click: era posible resolver sus retos en cualquier orden, existían múltiples caminos para llegar a buen puerto, y casi la mitad de sus puzles eran opcionales. A sabiendas de todo ello, en sus promociones publicitarias King Quest VI se anunciaba como «Una aventura tan vasta que puede que nunca la experimentes completa». Hubo muchísimos otros videojuegos que introdujeron elementos de mundo abierto en sus nuevos territorios: Cybermorph (1993) en el juego de naves, Iron Soldier (1994) en las guerras de mechas, Blade Runner (1997) en la aventura peliculera, Banjo-Kazooie (1998) en las plataformas 3D, Midtown Madness (1999) en las carreras de coches y Shenmue (1999) directamente creó una ciudad virtual viva y luego plantó un juego en ella. Entretanto, en Nintendo seguían haciendo bien los deberes con Ocarina of Time. Pero era otra saga, más cafre y callejera, la que estaba a punto de darle la vuelta a todo.

GTA: Hyrule City

En la desarrolladora británica DMA Designs lo estaban pasando regular a finales de los noventa. Por una parte, se encontraban trabajando con Nintendo en un juego de lanzamiento para la Nintendo 64, un título llamado Blast Corps con cierto componente open world. Pero aquel era un proyecto que les estaba haciendo la puñeta: la barrera del idioma dificultaba cumplir con exactitud las exigencias de los japoneses, y la violenta naturaleza del juego provocó que su distribuidora reculase silbando marcha atrás para dejarlos en la cuneta. Por otro lado, en DMA también estaban currando en un proyecto llamado Grand Theft Auto que, por lo polémico que parecía, todo el mundo les recomendaba que abandonasen. Algo que, en el fondo, les animaba bastante a seguir trabajando en ello.

Grand Theft Auto se publicó en 1997, y su propio equipo de desarrollo lo definía como «Elite pero en una ciudad. Con toques de Mercenary y Syndicate». Un juego a vista de pájaro, con muchos sprites planos y diminutos de personitas y todo tipo de vehículos circulando a lo loco por una ciudad en tres dimensiones. Su base era sencilla: interpretar a un delincuente y cumplir misiones para bandas callejeras. Su puesta en práctica era fabulosa: permitía robar cualquier tipo de coche, conducir como un tarado y sembrar el caos en las calles, aniquilando a macarras rivales, policías enojados o incluso civiles inocentes si uno tenía el día de furia. Funcionó bien y sirvió como pistoletazo de una nueva franquicia, pero la verdadera revolución llegó con el tremendamente famoso Grand Theft Auto III de 2001, la entrega que saltó a las tres dimensiones y permitió hacer el cabra por la ciudad de manera mucho más inmersiva. A la hora de describir aquella tercera entrega, Sam Houser, productor del tinglado, lo tenía claro: «Es como si cruzaras Zelda con Uno de los nuestros».

Tras GTA III, la demanda por mundos abiertos y experiencias sandbox se incrementó de manera salvaje. De repente, ese tipo de juego no era la curiosidad puntual, sino la moda imperante: Saints Row, Just Cause, Mafia, Farcry, The Simpsons: Hit & Run, Spider-Man 2, Infamous, Crackdown, True Crime: Streets of L. A., Watchdogs, Lego City Undercover, Prototype y varios cientos más. Algunas producciones, como Jak 2: el renegado o el cafre No More Heroes, metieron la opción de vagar por el mapeado con descaro y calzador, con la única intención de no perder el carro de la tendencia.

El problema gordo llegó con Ubisoft y el éxito de sus chorrocientas entregas de la saga Assassin’s Creed. La compañía francesa saturó el mercado con aquella serie, y con otras producciones paralelas, instaurando un estilo de mundo abierto que sería bastante fotocopiado: aquel que para alargar la vida del juego, y justificar los inmensos escenarios, dispersaba por el mapa de centenares de coleccionables inanes y misiones secundarias genéricas, haciendo que a los amigos del TOC completista les parpadease muy fuerte un ojo. De ser un subgénero interesante, el mundo abierto se transformó en algo que daba pereza infinita.

Dadme un respiro of the wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un juego dirigido por Hidemaro Fujibayashi y con Eiji Aonuma en la producción, también sonaba tedioso en sus adelantos. Hyrule siempre ha tenido interés turístico, pero no estaba claro si necesitábamos otro mundo abierto después de habernos tirado millones de horas brincando entre atalayas porque alguien consideró divertido esconder mil post-its donde Cristo perdió las chirucas. Pero los planes de Aonuma no eran los de hacer un juego de mundo abierto al uso, sino repensar el diseño de Zelda, podarle lo que sobraba y plantarlo en ese tipo de entorno mejorando las mecánicas más tediosas del subgénero. De hecho, el equipo ni siquiera denominó al diseño del juego como «open world», sino como «open air» para diferenciarse de lo que hacía el resto de desarrolladoras. Y para pescar algo de inspiración se fijaron en títulos como The Elder Scrolls V: Skyrim y Shadow of the Colossus.

La jugada inteligente fue agarrar el espíritu de los Zelda y las ventajas del subgénero de mundo abierto, y alejar a ambos de los lugares comunes. Del estilo zeldesco clásico se descartó el requerimiento de visitar mazmorras para obtener objetos esenciales. Y se optó por dotar a Link, desde el inicio del juego, de unas runas mágicas con las que liarla parda durante toda la historia. Artefactos que le permitían ensamblar bombas, trastear con campos magnéticos, detener objetos en el tiempo y crear bloques de hielo si había agua a la vista. Del estilo open world, se agarró el concepto básico y se le sacudió esa extendida manía de saturar los mapeados con docenas de iconos señalando misiones de relleno y objetos inútiles a vendimiar. En su lugar, se utilizó una aproximación que apostaba todo al diseño fluido: dejar libre al jugador y que él mismo se divirtiera descubriendo los usos y ventajas de los objetos. Runas aparte, el juego otorgaba herramientas majas con muchas posibilidades: un escudo de madera podía ser útil como defensa, pero también para avivar hogueras, hacer snowboard o recolectar flechas enemigas. Breath of the Wild además aprovechaba para introducir físicas realistas, que combinadas con los elementos mágicos daban mucho juego: congelar en el tiempo cualquier objeto y azotarle bien fuerte, mientras estaba en ese estado, provocaba que toda la aceleración acumulada por las hostias recibidas se desatase de golpe sobre él cacharro cuando recuperaba el movimiento, con simpáticos resultados. Por último, también se implementó un «motor de química» que en realidad se encargaba del comportamiento de los elementos (agua, fuego, electricidad…). Porque electrificar a los esbirros del mal es algo que nunca deja de tener gracia.

El combo de todo lo anterior, sumado al resto de las posibilidades que ofrecía Breath of the Wild (cocinar, trepar por cualquier montaña, idear emboscadas…) construyó una aventura moderna con total libertad de movimientos a la que apetecía jugar. Aonuma había logrado lo que se propusieron en principio: crear una versión en esteroides del primer The Legend of Zelda, replicar la sensación de sorpresa que proporcionó aquel. Además, también se alcanzó una de las metas de aquel cartucho ochentero, la de conseguir que los jugadores compartieran entre ellos sus descubrimientos en Hyrule. Y en la era de YouTube y las redes sociales aquello era mucho más sencillo para los japoneses adscritos al hikikomori way of life. A la larga, la nueva aventura de Link vendería una auténtica salvajada, treinta y un millones de unidades, convirtiéndose en la entrega más exitosa de toda la serie.

Las quejas contra el juego fueron escasas: la decisión de que las armas se desgastasen con el uso no hizo mucha gracia a casi nadie, por ejemplo. Y algunos usuarios descubrieron que, a la hora de superar retos presentes en los santuarios diseminados por el mundo, existía la posibilidad de resolver los puzles utilizando combinaciones de objetos u ocurrencias muy locas, que no eran las soluciones iniciales que los creadores de juego tenían en mente. Y sentían que aquello era similar a hacer trampa, a romper el juego. El truco es que eso mismo también era parte del juego.

La leyenda de romper el juego

Romper el juego, o descubrir cómo hacerlo, siempre ha sido una treta divertida de contemplar y ejecutar. Los speedrunners, esos amigos de finiquitar videojuegos en el menor tiempo posible, tienen una categoría propia para sus rondas cronometradas en la que está permitido utilizar glitches y bugs para atajar en la carrera hacia la meta. Y por eso mismo, dicha comunidad ha convertido en arte la tarea de analizar con lupa las costuras de los programas y localizar por dónde colarse legalmente, sin utilizar cheats o modificar el código, aprovechando alguna grieta o desliz que se hayan dejado los diseñadores. Así es cómo los speedrunners han sido capaces de completar Super Mario 64, una aventura de doce horas de duración, en tan solo seis minutos: encadenando cabriolas ejecutadas milimétricamente y aprovechando bugs que permiten atravesar mapas y polígonos sólidos, rompiendo el juego. Explotando sus debilidades. Algo, que en el fondo, lleva sucediendo toda la vida: la edición occidental del denostado Zelda II de NES siempre ha sido muy querida por los fans porque permite ejecutar una jugarreta, un pequeño bug, que convierte en una anécdota la batalla contra su cabroncísimo enemigo final.

La secuela de Breath of the Wild comenzó a gestarse justo tras el lanzamiento de aquel en 2017. Aunque en realidad la nueva entrega no nació en principio como una segunda parte planeada, sino como una ampliación que se les fue de las manos. Porque el equipo de desarrollo comenzó a acumular ideas para un DLC de Breath of the Wild y no tardó mucho en descubrir que tenían demasiadas para empaquetarlas en una única expansión, y que les salía más a cuenta facturar un nuevo juego, al que bautizarían como Tears of the Kingdom. A modo de cimientos, utilizaron el mundo abierto que ya habían creado, le introdujeron verticalidad instalando islas flotantes al estilo de Skyward Sword, y le excavaron mazmorras subterráneas. Las previews y los tráilers volvieron, otra vez, a sembrar dudas entre los fans. El nuevo Tears of the Kingdom se parecía demasiado a la anterior entrega y aquello hacía temer que quizás Nintendo estaba intentando vender un DLC gordo como un producto completo. El propio Aonuma confesó que durante el desarrollo al propio equipo le costaba a veces diferenciar el original de la secuela.

Pero realmente sí que existía una diferencia muy importante en Tears of the Kingdom con respecto a su predecesor. Sus responsables habían observado que los jugadores de Breath of the Wild se lo pasaban teta ideando mecanismos y locuras al combinar la magia y los objetos disponibles en Hyrule, elaborando ocurrencias de toda clase que se compartían en vídeo en las redes sociales y eran muy celebradas por los espectadores. Y entonces, Aonuma y su equipo decidieron que lo mejor sería seguir por ese camino y otorgar más opciones a los usuarios para ser creativos. Para ello, entre las nuevas runas disponibles introdujeron un par que resultaban tremendamente prácticas. Una «Ultramano», bautizada en honor a un juguete muy cuco fabricado por Nintendo en los sesenta, que permitía agarrar, rotar y ensamblar objetos. Y una «Combinación», con la que era posible fusionar cacharrería, elementos y armas para crear nuevos artefactos molones. Dos poderes que prometían darle al público la capacidad de fabricar aquello que se le pasase por la cabeza. Y esa novedad fue una jugada extraordinaria: tras el lanzamiento del cartucho, que vendió la burrada de diez millones de copias en tres días, la gente aplaudió y alabó el nuevo componente bricomaniaco.

Un problema latente en todo este asunto es que gracias al malogrado juego Spore ya sabemos lo que ocurre cuando le das a los jugadores libertad para crear y compartir sus invenciones: que la peña utiliza las herramientas para elaborar cosas con forma de polla. Es lo que hay, qué le vamos a hacer. Pero con Tears of the Kingdom esa urgencia constructora falocentrista no tuvo lugar, o al menos no tan a lo bestia como en Spore. Porque las runas Ultramano y Combinación resultaban tan divertidas y funcionales como para que la gente se olvidase de fabricar chorradas y se centrarse en crear todo tipo de trastos y cachivaches: rústicos puentes, carromatos, vagonetas sobre raíles motorizadas, una máquina de cocina automática con cintas transportadoras, un camión todoterreno, aeronaves con capacidad ofensiva para bombardear a la villanía, lanzaderas de misiles guiados, un robot mecha gigante pilotable y hermosísimo, una nave a lo Tie-Fighter de Star Wars, mecanismos para acariciar a un perrete a veinte metros de distancia, autómatas de combate con rayos láser, un buggy de carreras, motos voladoras, tanques, pértigas kilométricas y, en general, una colección de cosas tan locas como para que las recopilaciones en YouTube de las mismas sigan brotando sin parar y no dejen de sorprender. Y sí, también hubo quien erigió un pito, como era de esperar.

Curiosamente, todas estas posibilidades que Tears otorgaba al usuario eran al mismo tiempo las culpables de romper el juego por completo. Porque existen dos críticas habituales al hablar de este nuevo Zelda. Por un lado, las de aquellos que lo ven como una versión ampliada de Breath of the Wild y les produce desidia porque preferían algo totalmente nuevo. Y por otra parte, la que nos interesa aquí, están los que creen que el diseño del juego se iba al carajo por completo porque las nuevas habilidades permiten atajar continuamente, trampear el camino hacia el destino. Algo que la audiencia descubrió rápidamente al enfrentarse a los retos. Los santuarios del juego contienen puzles específicos que sus creadores idearon para ser resueltos de un modo concreto, pero es totalmente posible evitarlos de maneras alternativas: apilando objetos y escalando por ellos, construyendo el muy recurrido «palo largo» a base de pegar troncos de árbol uno detrás de otro para evitar precipicios y desniveles, o ideando modos de cruzar estancias enteras planeando por el aire lejos de los peligros. Con algunos combates ocurría lo mismo, porque pudiendo fabricar máquinas de guerra y robots asesinos que hicieran el trabajo sucio no siempre habría razones para empuñar tan a menudo la espada. En las redes sociales, los vídeos de gente superando los santuarios de Tears of the Kingdom suelen venir acompañados del mismo comentario: «Creo que esta no es la solución que los creadores del juego habían planeado».

En Reddit, un usuario resumía su disgusto con Tears escribiendo lo siguiente: «Toda esta libertad que nos han dado me parece gratuita. No me hacen sentir que sea muy listo al encontrar mi propia solución. Me hacen sentir como si no tuvieran que importarme una mierda los puzles, porque puedo manipular el entorno y romper los desafíos. Y no estoy siendo creativo. Estoy siendo vago y evitando los problemas a base de sacarle ventaja a esa completa ausencia de restricciones». Era un punto de vista totalmente válido y lógico. Que fuese fácil sortear retos tirando de ciertos trucos es algo que puede echar para atrás a los jugadores que consideren esas jugarretas como algo sucio, como hacer trampa. Pero al mismo tiempo, romper el juego era en este caso parte de las normas, porque al último Zelda no le importaba lo más mínimo que lo rompieran, sino que se sostenía sobre esa idea y la celebraba. Y ese es el gran logro de Tears of the Kingdom: confirmar que la leyenda de romper el juego no solo era cierta, sino también otra aventura divertidísima.

muy interesantes y amenos estos articulitos sobre la historia de los juego de Zelda. Gracias!

He jugado a todos los Zelda desde A link to the past, y el mejor juego, además de forma arrolladora, es Breath of the Wild. Tengo pendiente el Tears, pero es que no me apetece volver tan pronto a un juego tan tocho y que es básicamente el BOTW, pero ampliado. Y eso que lo jugué en su tiempo, ya hace algunos años, en una WiiU, justo cuando salió. Guarrada lo de Nintendo capando los controles con el tabletomando, por cierto. Dicho esto, la experiencia que te dejaba con la boca abierta y el culo roto fue la del Ocarina cuando salió en el 98. Aquello era otra cosa, como lo fue Mario64, y no se puede repetir.

Buen artículo, como siempre, Diego.

Genial artículo. Sigan publicando cosas así, por favor. Se agradecen muchísimo.

Se te ha colado un pantallazo del «Ant attack» de ZX Spectrum, en lugar del Hobbit (creo).