Julio, 1983. Me bajo del Talgo, atontado, ilusionado, muerto de miedo. No he estado nunca en Ginebra. No he pegado ojo durante toda la noche mientras el tren nocturno cruzaba Francia. El aduanero suizo examina mi pasaporte español y la carta de invitación del CERN con cara de pocos amigos, ametralla unas cuantas preguntas perfunctorias, su sonrisa, cuando me escucha chapurrear francés, tiene algo de compasiva y algo de desdeñosa. El aeropuerto está tan limpio que se podría comer en el suelo. El CERN es tan grande y tan feo como mi pueblo. En Puerto de Sagunto hay una siderúrgica que quiere cerrar el Gobierno de Felipe González porque hay que hacer la reconversión industrial, y eso, por lo visto, implica que en España hacen falta menos trabajadores del acero y más camareros. Nadie sabe cómo va a sobrevivir mi pueblo, donde todo el mundo trabaja en la fábrica, si la cierran. El CERN también parece una fábrica, una que nadie amenaza con cerrar para abrir más bares.

He tenido tiempo de sobra en el viaje para estudiarme la documentación que me enviaron cuando me concedieron la beca. El laboratorio se fundó en 1954, concebido, desde el principio, como una colaboración entre los mismos países que un lustro atrás se estaban masacrando entre ellos, uno de los primeros proyectos verdaderamente europeos en una Europa todavía devastada por la guerra. Curiosamente (o no), se escogió Suiza, un país neutral durante la contienda (y que nunca ha pertenecido a la UE), como anfitriona del laboratorio, que se llamó Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, o Concilio Europeo para la Investigación Nuclear. La palabra nuclear se convertiría en tabú unas décadas más tarde, y el CERN, aunque nunca cambió sus siglas, pasó a llamarse Laboratorio Europeo para la Física de Partículas. El consorcio inicial contaba con doce miembros, incluyendo a Alemania del Oeste pero no a nuestro atrasado país, que se uniría, brevemente, entre 1962 y 1968 (uno de los tantos ejemplos de arrancada de caballo y parada de burro de la España franquista). El verano en el que yo viajaba al CERN, en 1983, España había vuelto a entrar en el club, esta vez de forma definitiva.

En 1983, los Pirineos seguían siendo una barrera que separaba a los países avanzados del Norte de nuestro fútbol, sol y toros del Sur. Yo acababa de licenciarme en Física, me había caído de chiripa aquella beca, una de las siete que hubo para toda España y todavía no me creía mi buena suerte. Pero no me hacía ilusiones. Investigar era una cosa de países ricos, y el mío era un país pobre.

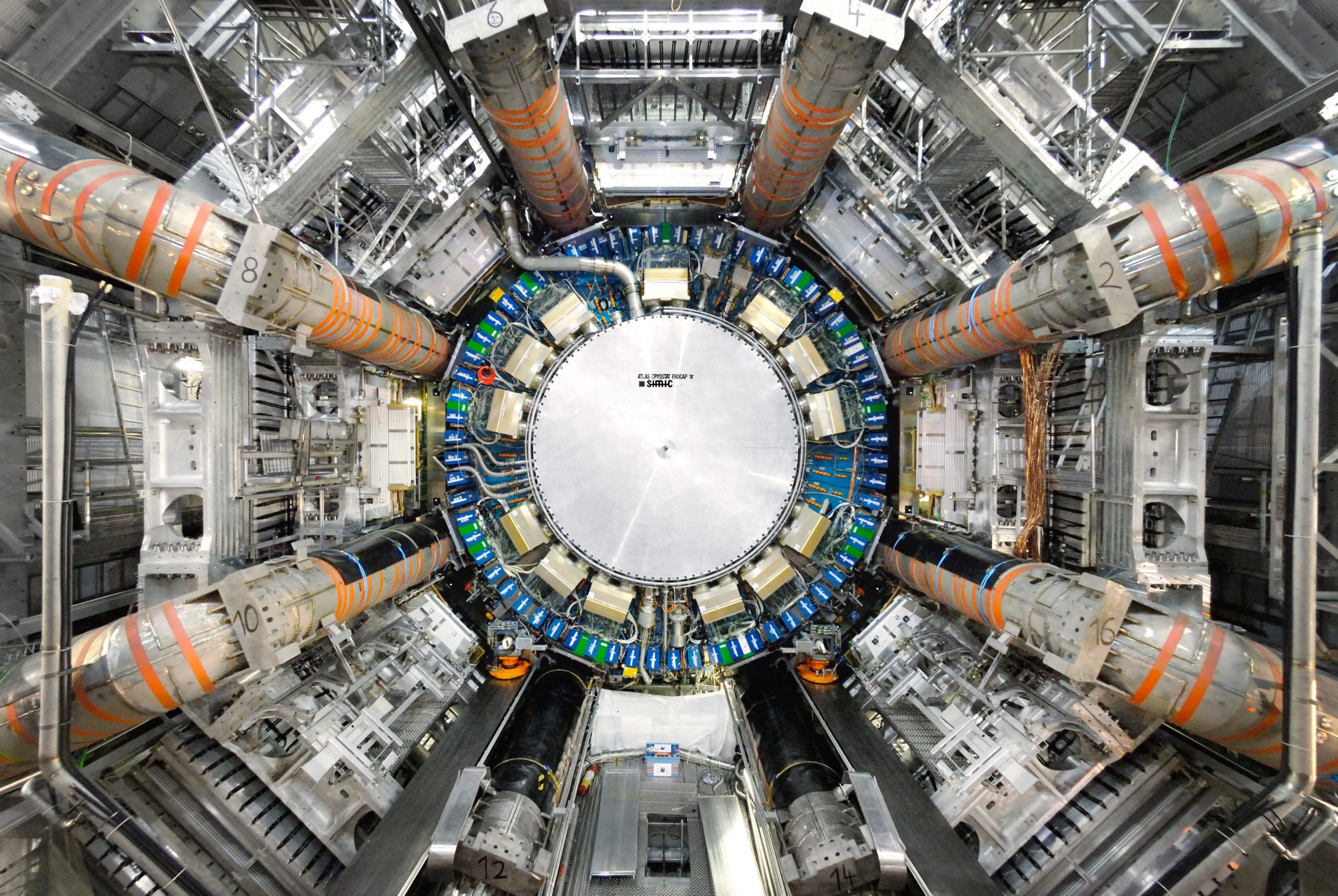

El primer día nos dan un discurso de bienvenida al centenar largo de estudiantes de verano que empezamos nuestra estancia de tres meses. Nos explican el experimento estrella del gran laboratorio, un experimento que precisa un enorme acelerador de partículas, el SPS, que estrella haces de protones entre sí para producir big bangs en miniatura. Los productos de desintegración de esas colisiones son registrados por el detector UA1 y analizados por el equipo internacional de científicos que lidera, con puño de hierro envuelto en guante de acero (con pinchos), el mítico Carlo Rubbia, ogro glotón que desayuna niños fritos y giraldas de mazapán cada mañana, emperador de todos los orcos, que ha construido su aparato con el sudor y la sangre de los estudiantes de verano, señor único del anillo, que acaba de descubrir los bosones W y Z, demostrando que existe una teoría unificada de las interacciones débiles y electromagnéticas.

En el inmenso salón de actos del CERN, escucho al conferenciante con la boca abierta, consciente de que estoy sentado en la Catedral del Saber, la Meca del Conocimiento, el Olimpo de la Ciencia, todavía no me explico cómo he conseguido colarme aquí, pero aún no llevo un día y ya sé que no quiero marcharme nunca, que no quiero volver a mi pueblo, ni buscar trabajo en la Fábrica, sino que es en esta Fábrica del Saber donde quiero trabajar. Y así va a ser. Durante el verano, tengo la inmensa fortuna de trabajar con Peter Sonderegger, mi primer mentor, un suizo educado en Francia que habla ocho idiomas (incluyendo el español) y cuya generosidad es tan inmensa como su sabiduría. No duermo durante los siguientes tres meses, hay demasiado que aprender y el tiempo es demasiado corto. Cuando termina mi beca, Peter me consigue otra, y en septiembre estoy de vuelta en el laboratorio, donde voy a seguir trabajando durante casi veinte años más. Incluso ahora, cuando mi actividad científica me ha llevado por otros derroteros, es raro que no pase algunas semanas al año allí. Y todavía siento, en cada visita, ese hormigueo que sentí aquella mañana de hace cuarenta años al pisar la Fábrica.

Europa es un proyecto complicado. Un club de egoístas mal avenidos, un sindicato de mercaderes, una gerontocracia, una burocracia multiplicada por veintisiete, una torre en Babel, un prostíbulo en Babilonia. Y también el lugar donde se inventó la democracia (dos veces), la cuna de la Ilustración y un esfuerzo colectivo, basado en esta democracia, que, entre otros logros, ha sido capaz de sostener, durante casi setenta años, lo que posiblemente sea la empresa científica más prodigiosa de nuestro tiempo.

Se cumplen ahora cuarenta años desde mi primer verano en el CERN, institución que ha recibido, durante mi carrera, dos Premios Nobel: uno por el descubrimiento de las partículas W y Z, y otro por el Higgs. Además de estudiar el origen del Universo, en el CERN y otros laboratorios similares se ha desarrollado la tecnología de imanes superconductores, la base de toda la imagen médica actual y la World Wide Web. Solo el invento de la Web justifica, de largo, todo el dinero que se ha invertido en investigación básica (sin contar con los escáneres médicos, las resonancias magnéticas y la radioterapia), pero, en realidad, esas cuentas, con ser ciertas, no capturan lo que una Fábrica de Conocimiento (tan fea y tan entrañable en mi memoria como la siderúrgica de mi pueblo) puede hacer.

Hay dos tipos de cosas desconocidas. Las que sabemos que desconocemos son interesantes. Sabemos, por ejemplo, que no sabemos lo que es la energía oscura y contestar a esa pregunta es uno de los retos de la ciencia actual. Pero hay otros desconocidos más interesantes, los que no sabemos que no sabemos, los enigmas de la naturaleza para los que aún no tenemos nombre. Cada vez que damos con uno, cada vez que ponemos un nombre nuevo a un nuevo misterio, revolucionamos nuestro entendimiento del mundo y a menudo nuestro modo de vida.

Cuando se fundó el CERN, en 1956, los grandes escritores de ciencia ficción de aquella década optimista soñaban con coches voladores, robots inteligentes e imperios interestelares.

Setenta años después, tenemos Twitter, TikTok y ChatGPT. Los sueños nunca se parecen del todo a la realidad. Nadie en los cincuenta podía imaginar la Web, ni la existencia de la energía oscura, ni soñar con la computación cuántica. La ciencia física especula con los desconocidos conocidos y en ese sentido está limitada. El CERN representa la quintaesencia de la ciencia moderna, la Fábrica de Conocimiento cuyo día a día consiste en tratar de responder a las preguntas que sabemos hacernos, desvelar los misterios cuya existencia conocemos, pero cuyo producto más preciado es encontrar nuevas preguntas que nunca nos hemos planteado y cuyas respuestas, algún día, nos harán inmortales y nos llevarán a las estrellas.

Hace poco me enteré de los enormes avances de la India en investigacion contra el cáncer. Ésto decía un científico Estadounidense sobre su «competencia»: «Because India has no vested interests to protect and has a culture of giving and sharing, it can do what the West only dreams about”… Durísimo. Me temo que la UE, en lugar de segur el ejemplo Indio de DAR Y COMPARTIR; eligieron caer en el tecno-nacionalismo barato pro-estadounidense, que sólo lleva, cómo sus propios científicos admiten, al estancamiento. La «fábrica» pasará a soñar con descubrimientos; mientras los Chinos (que ya dominan 37 de las 44 disciplinas científicas clave) India, Rusia y compañía, que hacen CIENCIA Y NO POLÍTICA serán quienes hagan los avances. Saludos.