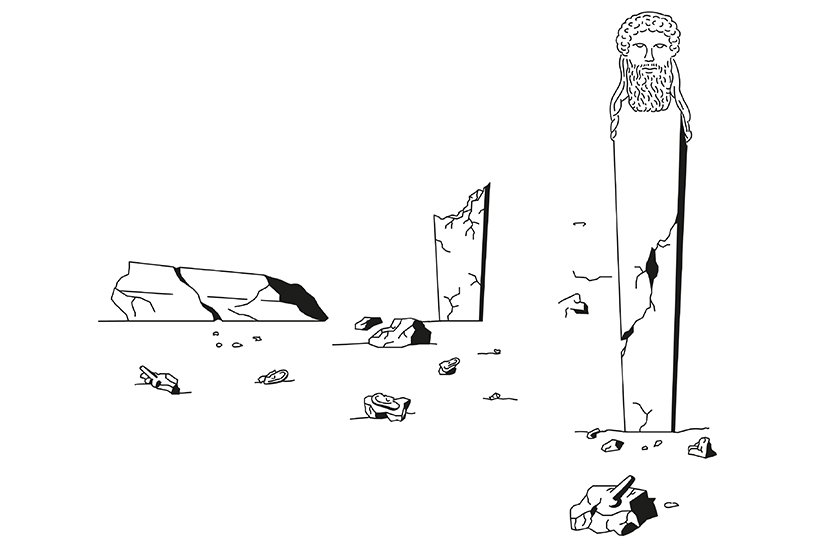

En cierta mañana del año 415 a. C., después de una noche sin luna que tuvo lugar en los últimos días de primavera, los vecinos de Atenas se encontraron con cientos de orejas, narices y penes de piedra esparcidos por todo el suelo de la ciudad. Los hermas de Atenas, todos ellos, habían sido mutilados a martillazos.

Los hermas eran pilares de mármol o piedra caliza con una altura y un volumen parecidos a los de un ser humano corriente. Representaban al dios Hermes, pero solo incorporaban dos elementos verdaderamente antropomorfos: un busto esculpido en lo alto, rematando el pilar por arriba, y un falo en erección sobre su cara frontal, a la altura que le correspondería en una estatua ordinaria. Eran un símbolo religioso, pero debemos pensar en ellos, sobre todo, como una parte integral del mobiliario urbano de las polis griegas. Servían para delimitar fincas y distritos, señalar direcciones, adornar espacios públicos y privados y para muchas cosas más. Hoy se cree que eran numerosísimos, prácticamente ubicuos, en la Atenas de la época.

Para hacernos una idea de la gravedad que revistió el acontecimiento basta con escuchar lo que dijo Tucídides al respecto: que la mutilación de los hermas «daba la impresión de estar en conexión con una conjura con vistas a una revolución y al derrocamiento de la democracia»1. El cronista también indica que desató un episodio muy grave de delaciones sin fundamento y persecuciones judiciales injustificadas: «Sospechando de todo y aceptando todas las denuncias, los atenienses arrestaban y ponían en prisión, dando crédito a hombres de escasa honestidad, a ciudadanos absolutamente honrados»2. Plutarco, el otro autor de referencia en lo tocante a este suceso, se detiene sobre la cuestión en sus Vidas paralelas y viene a decir lo mismo: que los ciudadanos de la polis «se llenaron de terror con lo sucedido, atribuyéndolo a alguna conjuración fraguada con grandes miras»3 y que reaccionaron «conduciendo y encerrando en la cárcel a cualquiera que era denunciado»4. Incluso se acuñó un nombre para designar a quien fuera acusado de haber mutilado a las estatuas, como si se tratase de una nueva clase de criminal: hermocópida5.

El escándalo de los hermocópidas constituye uno de los mayores enigmas que nos ha legado la Antigüedad. No sabemos quién perpetró el ataque ni qué objetivo perseguía. De hecho, ni siquiera tenemos claro cómo se debería denominar al propio acontecimiento: sacrilegio, acto de vandalismo, ataque terrorista… Lo paradójico es que, igual que ocurre al leer una buena novela de misterio, conocemos con precisión los detalles que rodean al crimen y creemos tener ante nosotros todos los indicios que deberían permitirnos resolverlo; simplemente ocurre que no logramos hacerlo.

Para comprender por qué no hemos tirado la toalla todavía, por qué los académicos y los expertos se empeñan en descifrar un enigma que lleva siéndolo dos milenios y medio, deberá acompañarnos por este repaso a los pormenores del misterio y comprobar de primera mano lo más estremecedor que tiene el caso: que el mundo de hoy podría ser otro, quizá uno muy distinto, si aquella noche remota alguien no la hubiese emprendido a golpes con todos los hermas de Atenas.

Acto 1. Una conjura de proporciones fabulosas

La mutilación de los hermas dejó una víctima política: Alcibíades, el principal estratego de la ciudad. Como magistrado y comandante de las fuerzas armadas atenienses, Alcibíades llevaba meses convenciendo a los demás políticos y a los hombres libres de la polis de que debía lanzarse un ataque contra Siracusa, en la isla de Sicilia, que él mismo se proponía liderar. Era un proyecto arriesgado y un tanto impopular6. En aquellas fechas, Atenas y Esparta disfrutaban de una tregua, la paz de Nicias, que había puesto fin, de momento, a la guerra del Peloponeso. Muchos atenienses temían que el ataque a Siracusa violase los términos del tratado o que reactivase el conflicto de forma indirecta. Pese a eso, Alcibíades había logrado sacar adelante el proyecto y obtener la financiación y los poderes especiales que precisaba para acometerlo. Después de reunir a la flota ateniense en el Pireo y de alistar soldados durante meses, el estratego se disponía ya a soltar amarras y poner rumbo a Siracusa, pero el escándalo de los hermocópidas dejó en shock a la ciudad y dio al traste con sus planes. Según Tucídides, fueron pocos los que pensaron que aquello fuese colateral. El ataque contra los hermas, nos dice, parecía tener que ver con la amenaza de un golpe de Estado, pero también se leyó como «un presagio para la expedición»7.

Quizá se lo esté preguntando: ¿de verdad los atenienses no supieron interpretar el atentado con más precisión? ¿O somos nosotros, en la actualidad, quienes no logramos hacerlo? ¿No será que la mutilación de los hermas entrañaba un significado evidente en aquel momento, algo que ellos entendieron con facilidad y que a nosotros, que asistimos a la escena dos mil quinientos años después, se nos escapa por completo? Tenemos la respuesta a eso: no. Nos consta que los magistrados de la polis polemizaron largamente sobre las distintas motivaciones que se llegaron a atribuir a los hermocópidas, sin que ninguna llegara a mover consensos. Los hermas eran algo característicamente ático, y su mutilación debía interpretarse como una arremetida contra la identidad misma de la ciudad; pero, luego de esa obviedad, nadie sabía a qué aspiraban aquellos que los habían destruido. ¿Querían boicotear la expedición a Siracusa, como todo parecía indicar? ¿Eran, entonces, atenienses antibelicistas, o eran, en cambio, traidores que actuaban al servicio del enemigo? Era un hecho conocido que Nicias, el líder de los demócratas, el mismo que había negociado la llamada Paz de Nicias, era un hombre sumamente supersticioso; y en Atenas se pensaba que los hermas traían suerte. ¿Acaso pretendían azuzarlo a él, pacifista convencido y gran rival político de Alcibíades, para que actuara con más decisión contra aquel proyecto y lograse su cancelación? ¿O acaso nada de aquello tenía que ver con Alcibíades ni con la expedición a Siracusa y se trataba, simplemente, de una humillación infligida al pueblo de Atenas?

Los atenienses, eso sí, lograron ponerse de acuerdo en algo: aquello no lo podía haber hecho una persona sola ni una docena de ellas. Debían haber sido muchas más. Incluso se dio pábulo a la tesis de que debían de rondar las trescientas. Debemos entender que fue eso, más bien, lo que causó el arrebato de pánico del que nos hablan Tucídides, Plutarco y otros autores del momento. Dese cuenta: la mutilación de los hermas se consumó en una ciudad enorme, de las mayores del mundo en aquella época, y extremadamente silenciosa por las noches, como lo eran todas entonces si se comparan con nuestras urbes modernas. Y tuvo lugar a finales del mes de Targelión, que se corresponde, aproximadamente, con nuestros meses de mayo y junio; es decir, durante una de las noches más cortas del año8. ¿Cómo podría alguien solo, o con la ayuda de unos cuantos compinches, completar una tarea tan exhaustiva en un intervalo de tiempo tan breve y hacerlo, además, sin despertar a la ciudad?

La respuesta es sencilla: no podría. Los atenienses estaban seguros de que los hermocópidas debían ser una pequeña legión de personas; de que debían proceder todas ellas de los distritos intramuros, pues se tenía la certeza de que nadie había franqueado las murallas aquella noche ni para entrar ni para salir de la ciudad; y de que tenían que haberse coordinado para actuar de forma simultánea por todos los rincones de la polis, quizá en cuestión de minutos, pues resultaba inconcebible que la hubiesen recorrido completamente, moviéndose de acá para allá y causando destrozos durante horas, sin alertar a los vigilantes ni despertar a los vecinos. No debe extrañar, en suma, que la ciudad se sumiera en un estado de ansiedad y paranoia. Atenas sufría una conjura de proporciones fabulosas.

Acto 2. Un dios disparatado

Para comprender a los hermocópidas es preciso comprender a Hermes, pero eso, a primera vista, no parece nada sencillo. Piénselo bien: se trataba de un dios fálico y de la virilidad, pero también era el psicopompo de la religión griega, el encargado de conducir las almas de los difuntos hasta el más allá. Además de eso, estaba facultado para el vuelo, ejercía como heraldo de los dioses y tutelaba una serie de actividades que solo pueden calificarse de extraordinariamente diversas: era el dios de los comerciantes y los vendedores; el de los intérpretes y los traductores; el de los ladrones y los timadores; el del diálogo, la persuasión y la oratoria; el de los atletas y gimnastas; el de los golpes de suerte y el enriquecimiento; el de la astucia y las artimañas; el del pastoreo, pero solo de rebaños grandes; el de la diplomacia y el cosmopolitismo; y el de un sinfín de disciplinas más.

En realidad, este barullo de advocaciones resulta sencillo de comprender y hasta se puede desenmarañar con facilidad. Según la hipótesis con más predicamento acerca del origen de Hermes, el nombre propio del dios, Έρμῆς (Hermes), habría derivado de término ἕρμα (herma) y este, a su vez, lo habría hecho de ἕρματα (bloque de piedra). La idea es simple: primero habrían existido ciertos monolitos fálicos o pequeños monumentos líticos con esta misma consagración que habrían tenido el nombre de ἕρματα (bloque de piedra); luego habrían evolucionado hasta convertirse en los tótems llamados ἕρμα (herma); y, más tarde, estos hermas habrían legado su nombre al propio dios que representaban9. Con el avance de la cultura neolítica hasta una sociedad mercantil y más urbana, los hermas habrían comenzado a emplearse como hitos junto a caminos y encrucijadas y se habrían empezado a instalar en las lindes y en las fronteras. Hermes habría adquirido entonces el patronazgo sobre todo aquello que tiene lugar en la carretera (los viajes, el correo, la conducción, la trashumancia, el comercio, el bandolerismo…) y sobre todo lo relacionado con el franqueo de los umbrales y las puertas.

Los hermas eran comunes en toda Grecia, pero se veneraban particularmente en Atenas y en otros lugares de Ática, donde incluso lucían guirnaldas con ocasión de ciertas fiestas. También eran objeto de libaciones y pequeñas ofrendas y algunos dispensaban mala fortuna, o eso se pensaba, si no se les ofrecía un guijarro al pasar frente a ellos, razón por la cual acumulaban a su lado grandes montoneras de piedras. Además de repartirse por toda la ciudad, nos consta que incluso llegó a existir un espacio dedicado íntegramente a su concentración en el mismísimo centro de Atenas. Había una estoa reservada para ello (una especie de columnata techada, algo parecido a una galería porticada) adyacente al Ágora. Los hermas se instalaban allí siguiendo dos largas hileras para conmemorar victorias, honrar la memoria de ciertas personalidades y efectuar ofrendas, en general, en nombre de la ciudad.

A principios del siglo V a. C., con el arranque de la época clásica, los atenienses comenzaron a colocar hermas en los edificios públicos y en las viviendas, normalmente junto a la puerta, donde desempeñaban una función ya meramente apotropaica: atraer la suerte hacia el edificio y mantener las maldiciones a raya. Para entonces, estos objetos también habían desarrollado tradiciones iconográficas propias que cambiaban de región en región y funcionaban, en la práctica, como un símbolo identitario. En Atenas, sin ir más lejos, cada una de las diez tribus tenía sus propios hermas.

(Continúa aquí)

Notas

(1) Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, vol. VI, p. 27.

(2) Ibíd., VI, 53.

(3) Plutarco, Vida de Alcibíades, p. 18.

(4) Ibíd., p. 20.

(5) El término ἑρμοκοπίδης (hermocópidas) incorpora la palabra ἕρμα (herma) y el verbo κόπτω, que suele traducirse como «destruir», pero connota que la destrucción es el resultado de un volcamiento, un abatimiento o un derribo. Sin embargo, sabemos bien que los hermas sufrieron mutilaciones principalmente y que no fueron derribados. La primera mención a los hermocópidas consta en Lisístrata, de Aristófanes, una obra que se representó por primera vez en el 411 a. C., cuatro años después del atentado. Algunos académicos contemporáneos sugieren que la palabra podría haberse acuñado con la intención de sonar chistosa, ya que parece aludir a la castración de una escultura de una forma un tanto solemne y pomposa, y que no se debe descartar que acaso lo hiciera el propio Aristófanes. Otros piensan que esa connotación de un derribo y no de una castración perseguía objetivos eufemísticos.

(6) Según Plutarco, Sócrates, nada menos, fue uno de los muchos que se opuso a la empresa bélica. «Dícese del filósofo Sócrates y del astrólogo Metón que ni uno ni otro esperaron nunca nada provechoso a la ciudad de semejante proyecto: aquel, por aparecérsele, como es de creer, su genio familiar y predecírselo, y Metón, porque receló por su propio discurso lo que iba a suceder o porque usó para ello de alguna adivinación» (Plutarco, Vida de Alcibíades, p. 17).

(7) Tucídides, op. cit., vol. VI, p. 27

(8) El calendario ático era lunisolar y los meses daban comienzo con la fase nueva de la luna. Si la mutilación de los hermas se consumó en una noche de luna nueva, como dicen las fuentes más fiables, debió de ser el último día del mes de Muniquión o el primero de Targelión; o el último día de Targelión o el primero de Esciroforión. Según nuestro calendario, hablaríamos del 10 o el 11 de mayo o el 8 o 9 de junio del año 415 a. C.

(9) Se trata de una hipótesis discutida. La tesis de que el nombre migró del objeto al dios fue propuesta por Karl Otfried Müller, un gigante de los estudios clásicos, en la década de 1830. La idea se consideró probada durante cerca de siglo y medio, pero empezó a cuestionarse después del desciframiento del lineal B en la década de 1950, cuando se descubrieron alusiones a un primitivo dios Hermes consignadas en este sistema de escritura (el propio de la cultura micénica, la que antecedió a la griega propiamente dicha). Hoy sabemos que los micénicos ya contaban a Hermes en su panteón, pero se piensa que no erigían hermas y que uno y otros, por tanto, debieron de originarse por separado. Aunque el parentesco etimológico entre Hermes y los hermas se suele considerar indiscutible, muchos académicos sostienen que debió de ocurrir al revés de como Müller lo caracterizó: que fue el dios quien cedió su nombre a los objetos, probablemente después de extenderse por Grecia y asimilarse con la divinidad fálica original a la que estaban dedicados. Según esta otra tesis, el parecido de esta palabra con el término ἕρματα (bloque de piedra) debe considerarse casual.

Buen artículo. Hermes es dios de las lindes y umbrales y de quienes por oficio han de traspasarlas; también nos hace pasar la última. Muy interesante las cuestiones etimológicas sobre el teónimo; el lineal b mudó toda la filología griega.

Este suceso sacrílego inició el fin de la hegemonía ateniense y su democracia. Alcibíades era el chivo expiatorio ideal: rico, escandaloso, hermoso, culto y ambicioso. No tendría mucho sentido que hubiera sido él, muy ocupado en preparar lo de Sicilia. ¿Quiénes lo hicieron? La respuesta al cui prodest sería a los enemigos del régimen democrático. Los demócratas atenienses eran devotos hasta la superstición; en unos años Sócrates lo comprobaría en propia piel.

Muy interesante! Esperamos la segunda parte con ganas.

La mencion a Calaso era de rigor…

El misterio de los Hermas es hoy el de la utilizacion de la demarcacion de los espacios publicos, en especial la calle, para impulsar los reclamos ciudadanos que no resuelve el estado. Y asi el estado ordena la circulacion del ciudadano motorizado en detrimento del ciudadano de a pie, imponiendo la inclinacion del fiel de la justicia para el lado que mejor representa, que no es justamente el del ciudadano de a pie.