Viene de «El asesino de Adán y Eva (2)»

El origen de las especies

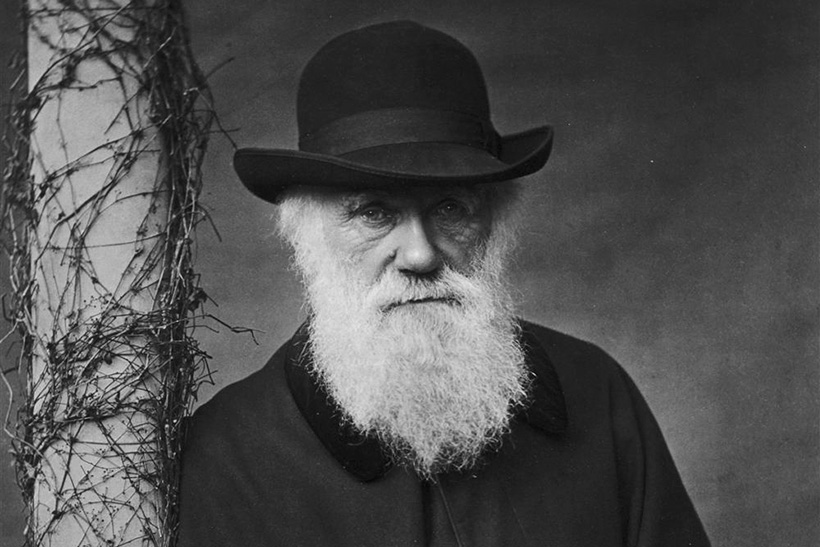

El 24 de noviembre de 1859, John Murray publicaba Del origen de las rspecies por medio de la selección natural, o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. La primera edición, de mil doscientos cincuenta ejemplares, se agotó en un solo día. Cuando apareció la segunda edición, en enero de 1860, la sociedad ya estaba absolutamente dividida entre la evolución de las especies y las tesis creacionistas, que reunían a muchos más partidarios, entre los que no solo se encontraban hombres de la Iglesia y comunidades religiosas sino también un elevado número de científicos. La presión ejercida por las autoridades religiosas, que controlaban el sistema universitario y lideraban la opinión social de la época, condicionaba la postura de todos aquellos cuya reputación dependía de evitar cualquier enemistad con la Iglesia.

A propósito de la presentación oficial de El origen de las especies —título oficial de la obra a partir de su sexta edición—, el 30 de junio de 1860 se organizó un debate en Oxford con el objetivo de analizar la teoría evolutiva de Charles Darwin, quien no pudo asistir debido en parte a los fuertes dolores que su enfermedad le causaba y en parte al mismo temor que le había impedido explicar sus ideas a FiztRoy casi treinta años antes. La hostilidad en las intervenciones de los antidarwinistas era previsible. En 1650, el arzobispo James Ussher había calculado en Los anales del mundo que la Tierra había sido creada el 22 de octubre del año 4004 antes de Cristo. Por otra parte, los dogmas bíblicos de la creación simultánea de todas las criaturas y su supervivencia tras el diluvio no eran susceptibles de ser cuestionadas por nadie. Sin embargo, la idea que con más escándalo había sido recibida era la que ponía en duda la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Algo que actualmente puede parecernos tan absurdo como la creencia en una Tierra plana, era una verdad incontestable en 1860. Lo cierto es que Darwin no mencionaba expresamente la evolución del ser humano desde especies inferiores, pero la frase «Se arrojará mucha luz sobre el origen del hombre y su historia» y la sugerencia de que el ser humano no era más que un animal sujeto al mismo proceso de dinámica biológica que un mono, un perro o un gato había irritado a todos los hombres de fe. El origen de las especies, considerada cercana a la herejía, debía ser derrotada.

El debate, no muy lejano a un verdadero juicio inquisitorial, comenzó con dos horas de sucesivas declaraciones que parecían no conducir a ningún lado. Entre las casi mil personas que asistieron, destacaban Hooker y Huxley del lado de Darwin y el obispo Samuel Wilberforce entre los antidarwinistas. Harto de disertaciones, Wilberforce pidió la palabra a Henslow, quien había sido elegido como moderador, y lanzó su ataque a Darwin mediante la ridiculización de su libro, afirmando que todo su contenido era la simple opinión personal del autor. Sus acusaciones se iban endureciendo a medida que hablaba y su elocuencia de predicador fue inundando poco a poco el auditorio. Al fin, consciente de que sus palabras no estaban siendo escuchadas por el responsable de tamaña blasfemia, decidió volcar su ira en alguno de sus partidarios preguntándole en tono cínico si descendía del mono a través de su abuelo o bien de su abuela. No pudo cometer un error mayor. La persona elegida para responder era Thomas Henry Huxley, famoso por su agudeza y su dominio del sarcasmo. Huxley, quien al igual que Darwin negaba cualquier fundamento racional en la letra de la Biblia, se levantó y murmuró: «El Señor ha querido que caiga en mis manos». Acto seguido, contestó enérgicamente que prefería descender de un mono que de un hombre culto que se aprovechaba de su dignidad episcopal para ridiculizar una discusión científica y desacreditar a quienes buscaban humildemente la verdad. En ese momento, el auditorio estalló. Los estudiantes y partidarios de Darwin comenzaron a aplaudir y a vociferar con rabia mientras los clérigos exigían con vehemencia que Huxley pidiese disculpas al obispo. Dirigirse de tal forma a un representante de la Iglesia era considerado tan indecente que una de las mujeres asistentes al debate sufrió un desmayo y tuvo que ser sacada de la sala. En medio del alboroto, un hombre se levantó y comenzó a gritar que él ya había avisado a Darwin de lo peligrosas que eran sus ideas y que le había advertido de lo que sucedería si las hacía públicas. Era el almirante Robert FitzRoy, el primer hombre que se había opuesto a la teoría de la evolución de las especies cuando todavía era capitán. Agitando una Biblia, exclamó: «La verdad, la única verdad, está aquí». Los gritos de los partidarios de Darwin se elevaron de tal forma que FitzRoy, profundamente intimidado, tuvo que abandonar el lugar. Cinco años más tarde, se suicidaría cortándose el cuello.

El revuelo causado por El origen de las especies era comprensible. Tanto como el temor de Darwin a publicar su teoría. Tal y como había sucedido tres décadas antes durante el viaje del Beagle, era perfectamente consciente de que sus ideas suponían la anulación y desvanecimiento de algunos de los principios básicos sobre los que se sustentaba la visión que el ser humano tenía del mundo y de sí mismo, patrimonio hasta entonces de la religión. Darwin ofrecía en su libro una explicación, una solución a preguntas que el ser humano se venía formulando desde el principio de los tiempos. De la nada, elaboró una teoría que colocaba ante los ojos de la humanidad lo que hasta ese momento ni siquiera existía, un razonamiento que descifraba una pequeña pero importantísima fracción de la realidad. La Iglesia y, por extensión, la sociedad, asistían al desmoronamiento de su verdad, a la anulación de la palabra de Dios.

Más allá de algunos errores flagrantes de la teoría darwiniana —en 1868 se publicaba su trabajo sobre la Pangénesis, en la que trataba de explicar mediante unos elementos que denominó «gémulas» por qué las características que hacían a algunos organismos más aptos en un determinado medio permanecían a través de la descendencia, formulando una explicación que él mismo calificó de «provisional, temeraria y tosca» y cuya ingenuidad se puso de manifiesto al compararla con las ideas sobre la herencia genética contenidas en los Estudios sobre los híbridos vegetales de Gregor Mendel—, los principios sentados por el naturalista eran brillantes. El concepto de selección natural, pieza clave de El origen de las especies, que explicaba que los miembros de una población con características menos adaptadas a un medio superpoblado morirían con mayor probabilidad que los miembros más adaptados, cuyas características heredaría su progenie, se veía reforzado en 1871 con la publicación de La descendencia del hombre y la selección en relación al sexo, donde Darwin estudia de forma explícita la especie humana a partir de la idea de evolución biológica y explica el proceso de hominización señalando la importancia de la especialización de la mano y el desarrollo del cerebro a través del lenguaje. Con la demostración de que las emociones humanas y su expresión externa también forman parte del proceso evolutivo en el libro La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, Darwin refuerza definitivamente su idea de dinámica biológica y pone fin a su extraordinaria obra teórica, después de treinta y tres largos años.

A partir de 1872, Charles se dedica únicamente a la investigación botánica y en una carta a Ernst Haeckel, confiesa: «Ya nunca volveré a tratar problemas teóricos». Es en esta época cuando escribe su Autobiografía y es declarado doctor honoris causa por la Universidad de Cambridge. A finales de 1881, visitando a una de sus hijas en Londres, sufrió un desmayo en plena calle. Su estado de salud era tan precario que durante los meses siguientes los mareos y desvanecimientos fueron continuos. Consciente de que su final estaba cerca, se retiró para siempre en Down House.

A las tres y media de la tarde del 19 de abril de 1882, Charles Darwin fallecía en Downe a los setenta y tres años de edad. A pesar de su deseo de ser enterrado en esa misma localidad, la Royal Society decidió celebrar un funeral de Estado en la abadía de Westminster, donde sus restos descansan desde entonces junto a los de Isaac Newton y John Herschel.

Humani Generis

A pesar del carácter inseguro de Darwin, responsable de que en su juventud perdiese dos años estudiando Medicina, de que aceptase el futuro clerical que su padre había pensado para él, de que rechazase la propuesta para ocupar el puesto de naturalista en el Beagle, de que no se atreviese a contradecir las tesis creacionistas que defendía FitzRoy, de que retrasase una y otra vez la publicación de su teoría y de que no tuviese la confianza suficiente en sus ideas como para explicar la evolución biológica del ser humano desde un primer momento, lo cierto es que siempre terminó adoptando la decisión correcta. Necesitó el apoyo de familiares y amigos en cada uno de los momentos cruciales de su vida, pero finalmente fue capaz de reunir el valor necesario para enfrentarse a un mundo sumido en el error y el fundamentalismo religioso. ¿Pero quién podría culparle? La publicación de El origen de las especies era una verdadera detonación intelectual en el mismo corazón de la Iglesia. Dos siglos antes, Galileo Galilei se vio obligado a abjurar de sus ideas para evitar pasar el resto de su vida en prisión. De igual modo, en el siglo XVIII, Buffon tuvo que retractarse y aceptar la edad de la Tierra calculada por el arzobispo Ussher. Tal vez Darwin no fuese un valiente, pero una vez publicada su teoría y a pesar de la furia que esta desató entre los creacionistas, jamás se desdijo.

Habrá quien opine que en la segunda mitad del siglo XIX no existían motivos suficientes como para temer la reacción de la Iglesia. Al fin y al cabo, y a diferencia de Buffon o Galileo, Darwin nunca vio comprometida su libertad ni su cabeza. Sin embargo, la polémica sobre El origen de las especies no terminó aquel 30 de junio de 1860 en el Museo Universitario de Oxford. El libro se convirtió en un bestseller desde el mismo momento de su publicación y la Iglesia veía cómo un gran sector del pueblo se posicionaba a favor de las teorías evolucionistas. No se trataba de defender la literalidad de la Biblia, sino uno de los dogmas esenciales del cristianismo que, en caso de ser rechazado por los fieles, pondría en peligro la propia subsistencia de la religión. El éxito de Darwin implicaba la negación de Dios como creador. O al menos en los términos bíblicos. Mientras algunos científicos de renombre como Richard Owen o Adam Sedgwick, antiguo amigo de Charles, criticaban ferozmente las ideas darwinianas, otros como Ernst Haeckel conseguían que la comunidad científica en su mayoría aceptase la ubicación del ser humano en la escala zoológica y situase a sus antepasados en un grupo de primates prehomínidos. La naturaleza biológica de los fósiles había servido hasta entonces para reforzar la postura de la Iglesia, que identificaba en plantas y animales fosilizados a especies que se habrían extinguido en el diluvio universal. Sin embargo, el progreso imparable de la paleontología conducía poco a poco a la utilización de esos mismos fósiles como pruebas en contra de las teorías diluvialistas y a favor de las de Darwin. El descubrimiento en 1856 de los restos óseos de un espécimen que actualmente se conoce como Neandertal 1 en una cueva cerca de Dusseldorf, la aparición de cinco esqueletos en la cueva de Cro-Magnon en marzo de 1868, el hallazgo del esqueleto hoy conocido como «el viejo» en La Chapelle-aux-Saints en el año 1909, etc. Hoy en día la evolución de la especie humana es un proceso científicamente demostrado que pone de manifiesto el error de quienes se obcecaban en defender las tesis creacionistas y diluvialistas.

Como hemos dicho, a finales del siglo XIX la biología no albergaba dudas respecto a la teoría de la evolución de las especies, pero el mundo religioso prefería seguir aferrándose a mitologías indefendibles antes que verse obligado a reconocer el escaso fundamento de uno de los pilares elementales del cristianismo. El distanciamiento entre ciencia y religión empezaba a ser tan dañino para esta —cada vez eran más los teólogos que consideraban insostenible la postura de la Iglesia— que finalmente, el 12 de agosto de 1950, el papa Pío XII sorprendía al mundo admitiendo como posibles las ideas darwinianas en la celebérrima encíclica Humani Generis. La compatibilidad entre ciencia y fe se imponía como una exigencia, como un principio necesario para evitar «falsas opiniones contra los fundamentos de la doctrina católica». La Iglesia hacía una concesión, en efecto, pero no estaba dispuesta a perder totalmente la batalla. El modernismo teológico, condenado años antes por Pío X en la encíclica Pascendi Dominici Gregis, hundía sus raíces en el divorcio entre la razón y la fe, imponiendo la reducción de los principios bíblicos a conceptos mínimos compatibles con cualquier formulación científica, filosófica o religiosa que conducían a un relativismo dogmático «que ha comenzado ya a dar los primeros frutos venenosos». La Humani Generis, por lo tanto, suponía una tímida reconciliación entre ciencia y religión, pero con la intención de que el progreso científico adaptase sus postulados a la fe y no al revés. Se admitía la posible veracidad de las teorías evolutivas, siempre y cuando fuesen interpretadas a partir de la palabra de Dios. «Ninguna verdad que la mente humana haya podido descubrir mediante una investigación sincera puede estar en contradicción con la verdad ya conocida».

Por fortuna, el transcurso del tiempo ha demostrado que la Humani Generis fue el primer paso para la aceptación definitiva de la evolución biológica por la Iglesia. Hoy en día, la mayoría de los teólogos reconocen que la interpretación literal del Génesis ha sido uno de los grandes errores del cristianismo y que su defensa no es esencial para la religión.

En el año 2008, la Iglesia anglicana admitió haberse dejado llevar por un «fervor antievolucionista» al rechazar las ideas contenidas en El origen de las especies. En un gesto sin precedentes, manifestó: «Charles Darwin, doscientos años después de tu nacimiento, la Iglesia de Inglaterra te debe una disculpa por malinterpretarte y por, además de tener una reacción equivocada, haber animado a otros a no comprenderte tampoco. Las personas y las instituciones cometen errores y los cristianos y la Iglesia no son la excepción. No existe nada en las teorías de Darwin que contradiga las enseñanzas del cristianismo».

La Iglesia católica sostiene actualmente que la evolución de las especies fue el método creador de Dios al que se refiere alegóricamente el primer libro de la Biblia. Extrañamente —o quizá no tanto—, el Vaticano ha declarado que la actitud de la Iglesia de Inglaterra es «curiosa y significante», pero que la Iglesia católica no pedirá perdón.

Poco antes de morir, Charles anotó, entre otros recuerdos, el siguiente pensamiento: «Mirando atrás, puedo darme cuenta ahora de la forma en que mi devoción por la ciencia se fue imponiendo gradualmente al resto de mis aficiones. Descubrí, aunque inconsciente e insensiblemente, que el placer de observar y razonar era mucho mayor que el que reside en la destreza y el deporte». Charles Darwin alcanzó la verdad a través de la razón. Fue capaz de ver algo donde los demás nunca vieron nada. Como ocurre con tantos otros, nuestra deuda con él es impagable, ya que gracias a su trabajo, algunas de nuestras preguntas por fin han encontrado respuesta. En Cien años de soledad, Gabriel García Márquez escribe «El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo». Darwin fue una de esas personas que señaló con el dedo a lo que carecía de nombre y, de paso, nos indicó a todos el camino. Si no hubiese sido él tal vez habría sido cualquier otro, pero parafraseando a Thomas Henry Huxley, supongo que el Señor quiso que cayese en sus manos.

Sustituid el «1960» por «1860».

Gran serie de artículos. Gracias

Gracias por esta excelente serie de artículos, un placer leerlos.

Un placer de lectura, los artículos dejan ver la admiración y pasión de quien los escribe. Gracias!

Me sumo a las felicitaciones al autor. He disfrutado muchísimo leyendo los 3 artículos. Me apasiona Darwin, sus teorías y la evolución humana. Los, artículos me han arrojado mucha luz.

Me gustaría añadir un dato que leí en el libro «Gen» y que apuntaba, que el gran miedo de Darwin era un gran agujero de su teoria: no conocía el mecanismo exacto de la evolución porque nadie había descubierto aun los genes.

Saludos

Pingback: ¿Hacia el Homo Evolutis? - Jot Down Cultural Magazine