El símil más adecuado que se me ocurre es comparar a Vivien con algo que te sube por los aires hasta el cielo, para dejarte luego caer de repente, como si no fueras a pararte nunca.

(Laurence Olivier)

Un anciano mira una película antigua en el televisor. Las imágenes en blanco y negro reverberan en su rostro cansado de años. Pero su mirada mortecina todavía se ilumina y humedece cuando la ve aparecer en pantalla. Bella y desafiante. Su cuerpo joven de nuevo. Como herido por el deseo, el viejo gime más que susurra: «Esto, esto sí que era amor…». La leyenda cuenta que, en sus últimos años, Laurence Olivier repetía estas palabras cada vez que veía una película de su amada Vivien Leigh. Habían pasado años de separación, distancia y muerte, pero el actor nunca dejó de recordar su segundo matrimonio como la gran historia de amor de su vida.

Vivien y Laurence eran dos bestias de escenario. Dos actores que vivían por y para la interpretación. En cierto modo, su matrimonio fue una obra que se desarrolló a lo largo de veinte años de relación. Se conocieron en 1935. Vivien interpretaba entonces La máscara de la virtud y Laurence, según confiesa en sus memorias, quedó cautivado por «un atractivo de la naturaleza más perturbadora que yo haya visto nunca».

Poco tiempo después, Laurence interpretaba Romeo y Julieta y fue ella esta vez quien demostró su fascinación. Estaban en el camerino y besó el hombro desnudo de Laurence. Toda una declaración de intenciones. Del cálido beso pasaron a una relación adúltera que se prolongó a lo largo de dos años. Por aquel entonces, el actor estaba casado con la actriz Jill Esmond y Vivien era la esposa del abogado Herbert Leigh Holman. Ninguno de los respectivos cónyuges transigió con el divorcio y así nació el escándalo en una sociedad todavía empapada de moral victoriana. De la siguiente manera retrató el actor aquellos años clandestinos: «Dos años de vida furtiva, de mentiras. Dos años de hacer todo a escondidas. Al principio me sentía como un auténtico gusano adúltero, que se cuela entre las sábanas de otro hombre, que se presta al juego del estudio o del camerino del teatro, consagrado por generaciones de actores lujuriosos, expuesto a una intrusión repentina».

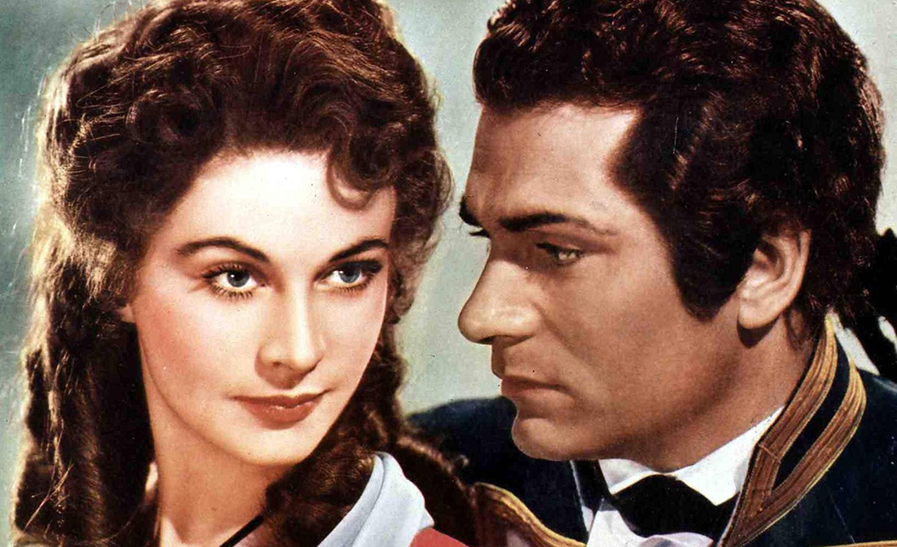

El cine les dio la oportunidad de vivir su relación libremente. El inflamado título Fire Over England, de 1937, mostró su química en pantalla. Hollywood llamó a la puerta de Laurence. Los actores ingleses cotizaban al alza en la nueva y flamante industria sonora. La adaptación de Cumbres borrascosas fue un taquillazo. El éxito de Laurence en Hollywood contribuyó a que Vivien obtuviera el papel de Scarlett O’Hara en Lo que el viento se llevó. Todas las actrices habían leído, o decían haber leído, el best seller de Margaret Mitchell. Todas querían interpretar a la insolente, caprichosa, atractiva, perseverante, valiente y fascinante Scarlett. El productor David O. Selznick montó una inteligente campaña de marketing en torno al reparto, y fueron muchas las especulaciones sobre quién se llevaría la gata sureña al agua. Sonaban nombres dispares en candelero: Jean Arthur, Lana Turner, Paulette Godard o Susan Hayward. También Selznick se había fijado en aquella bella actriz inglesa de ojos aterciopelados y boquita obstinada, pero la consideraba demasiado british para transportarla a los extensos campos algodoneros. Según Olivier —y es la versión que la leyenda del cine ha legado a la Wikipedia—, fue Myron Selznick, representante del actor y hermano del productor, quien llevó a Vivien al plató de Lo que el viento se llevó mientras se estaba rodando el incendio de Atlanta. Cuando David vio aquella mirada azul sacudida por las intensas llamas supo enseguida que estaba en presencia de Scarlett O’Hara.

Consagrados y laureados. por fin pudieron casarse. El 21 de agosto de 1940, en una ceremonia íntima en Santa Bárbara. La Segunda Guerra Mundial comportaba urgencias crematísticas. Aprovechando el tirón mediático como pareja, rodaron Lady Hamilton, de Alexander Korda, un drama de época que narra la historia romántica y adúltera entre Emma Hamilton y el héroe de las guerras napoleónicas lord Nelson.

El matrimonio, sin embargo, atempera aquellas urgencias furtivas de los amantes secretos y socialmente estigmatizados. Ahora son celebridades. La crema artística. Laurence se afianza como el gran hermeneuta de Shakespeare. A las adaptaciones para el cine de Enrique V y Ricardo III hay que sumar su dirección en el Teatro Old Vic. Son años de éxitos profesionales pero, al mismo tiempo, se impone una rutina en la pareja que acabará con una frase temida; ese «ya no te quiero» que Vivien arrojó en el salón de su casa de Durham Cottage. Tal y como apunta Olivier: «Debí de quedarme tan pasmado como realmente lo estaba, porque luego añadió: «No es que haya otro ni nada por el estilo; quiero decir que todavía te quiero, pero de otra manera. No sé, como si fueras un hermano…». Empleó esas mismas palabras. Y para mí fue lo mismo que si me hubieran dicho que me habían condenado a muerte».

Aquella condena a muerte se saldó con un pacto civilizado cuya principal cláusula establecía que, con discreción y respeto, cada cual podía acostarse con quien quisiera. La verdad sea dicha, según mentideros y cotilleos de la cosa del cine, fue Vivien quien más aprovechó las nuevas reglas de la relación. Su furor sexual no conocía límites. Más que mostrarse, se exhibía desesperado y perentorio. Nadie, por aquel entonces, sospechaba todavía de sus problemas de salud mental. Los más afortunados simplemente aprovechaban la coyuntura. Por su parte, el matrimonio iba a la deriva. Se sucedían los gritos, discusiones histéricas y las peleas con objetos voladores. De tal magnitud eran sus espectáculos que pasaron a ser conocidos como «los fabulosos Olivier».

Ataques de ira gratuitos, euforias hiperbólicas, obsesiones milimétricas, abatimiento inexplicable. El comportamiento de Vivien fue de mal en peor. Finalmente, el diagnóstico psiquiátrico: manía depresiva. Lo que hoy se conoce como trastorno bipolar. Por aquel entonces, el tratamiento al uso era mediante electroshock. Un método expeditivo que no siempre conseguía resultados satisfactorios. A Vivien, entre otras alteraciones, le provocó cambios afectivos y sentimentales, sin menoscabo de una compulsión sexual desbordada.

Pero el inicio del fin llegó con una gira por Australia y Nueva Zelanda. «Te perdí en Australia», le dijo a la vuelta ella a él. Si todo parecía perdido, la constatación de la debacle se produjo cuando apareció en escena el actor australiano Peter Finch. Y nunca mejor dicho, porque fue después de asistir a la representación de Tartufo en Melbourne que Laurence decidió fichar al por entonces desconocido actor. También Vivien puso sus ojos (y algo más) en el joven Finch. Aquella gira, por lo demás, fue un desastre. En una ocasión, Vivien perdió un zapato y se negó a salir a escena. Furioso, Laurence le dio una sonora y sonada bofetada, que ella no dudó en devolver. Todo un espectáculo para la compañía, que observaba atónita, entre bambalinas, aquel vendaval de hostias a mano abierta.

En el cine, no obstante, la vida parecía feliz. Pese a una carrera más discreta que la de su marido, Vivien había arrasado con su colosal interpretación de Blanche DuBois en Un tranvía llamado deseo (1951). Por su parte, Laurence siguió imprimiendo carácter y calidad actoral en pantalla. En 1956, le llegó la oferta de dirigir a Marilyn Monroe en El príncipe y la corista. Estaba eufórico. Incluso fantaseó con hacer suyo ese cuerpo deseado, ese sueño caliginoso hecho carne bamboleante. Las ganas se le pasaron con el trato. El comportamiento errático y caprichoso de la actriz durante el rodaje fue puro bromuro. Así que Laurence atravesó aquel infierno con la máxima dignidad posible y realizó una película defendible; tal vez a la que se le nota la falta de química entre los protagonistas, pero que, en su condición de ligera comedia romántica, todavía se deja ver y no empalaga.

Algunos biógrafos metidos a censores morales —caso de Donald Spoto— recriminan a Laurence haber abandonado a su esposa; haberla dejado en brazos de la enfermedad cuando ella más le necesitaba. Espinoso asunto, teniendo en cuenta que la relación se había convertido en una autodestrucción para ambos. Antes que la inmolación, Laurence prefirió el mutis por el foro. Aunque no por ello le persiguió cierto sentimiento de culpa: «Siempre me ha sido imposible no creer que era yo, en cierto modo, la causa de los trastornos de Vivien, que se debían a alguna falta que había en mí, por más que cada uno de los muchos psiquiatras con los que nuestra situación me obligó a ponerme en contacto, me asegurara lo contrario. Suficiente para hacer que uno se vuelva loco, ¿no?». Fue lo que pensó cuando Jack Merivale, por entonces marido de la actriz, le llamó para darle la noticia de la muerte de esta a causa de una tuberculosis crónica. Vivien tenía solo cincuenta y tres años, pero su cuerpo había envejecido prematuramente. Quedaban, no obstante, en aquel rostro marcado por la enfermedad y los excesos, destellos de la adorable impertinencia y obstinación de Scarlett O’Hara, aquel fuego de Atlanta crepitando en el azul aterciopelado de su iris.

Laurence rehízo el último tramo de su vida junto a Joan Plowright. La prensa de cotilleo rumoreaba sobre la posible homosexualidad del actor. Se habló en los rellanos de la cosa sobre una relación de años con el actor Danny Kaye; de fornidos marineros negros en tabernas portuarias a esas horas en que el alcohol nubla voluntades y descarrilla los sentidos; de jóvenes imberbes y apolíneos embutidos en ajustadas mallas… En fin, qué más da.

A nosotros solo nos interesa aquel anciano que, ritualizada la costumbre, cuando todos duermen y la casa está en silencio, de noche se sirve un brandy comedido, se sienta en el viejo sillón y enciende el televisor. La magia ligera de las imágenes se impone a la densa oscuridad e ilumina aquella mirada, que ahora recuerda los momentos en que la vida fue un guion brillante, con un argumento sólido y una trama magnética. Los actores, espléndidos, pero por encima de todos está ella. La cámara la desea, la persigue y la encuadra. Aquel bello rostro baila reflejado en el del anciano. La voz enérgica y clara habla de Tara y una promesa justo antes de que la música desboque las emociones. Los ojos húmedos del anciano. La imagen de ella tiembla como reflejada en un estanque sacudido por el viento. Se difumina con el crescendo de las cuerdas y los metales. Casi desaparece por momentos. Está a punto de perderse en una mancha informe cuando el gemido del anciano la invoca con unas palabras que se han convertido en oración y, con el paso de los años, serán leyenda melancólica solo apta para cinéfagos contumaces: «Esto, esto sí que era amor…».

Caro Jordi , seu texto é fluído e envolvente feito roteiro de filme bom. Parabéns!