Un grupo de jóvenes americanos escritores en París. Iban tras la estela de F. Scott Fitzgerald, de Hemingway, de los que entre guerras escribían en los bares de la ciudad; iban detrás de una mística que parecía perdida. Peter Matthiessen, William Styron y Harold Humes se propusieron editar una revista literaria. Una más de las muchas que aparecían, y desaparecían. A último momento llegó desde Inglaterra, donde estaba estudiando, George Plimpton. Él trabajaría en el día a día y saldría a buscar el dinero para que la publicación pudiera solventarse. Cuando apareció en la primavera de 1953, nadie creyó que setenta años después todavía seguiría saliendo. The Paris Review subvirtió el dictum de Fabián Casas: «Las parejas y las revistas literarias casi siempre duran dos números».

*

Para el primer número tenían una buena selección de poemas y cuentos de autores inéditos, casi desconocidos. Necesitaban algún gran nombre que llamara la atención. Pero no podían pagar por él. Y deseaban ir contra la moda del momento. Estaban cansados de los críticos, del imperio de la crítica. En París, bajo el dominio de Sartre y con el estructuralismo a punto de irrumpir, los fundadores de la revista deseaban poner el centro en los escritores. Para eso se les ocurrió conversar con ellos e indagar sobre el oficio.

Esa fue la idea que los inmortalizó.

*

La entrevista es un género artificial, desequilibrado, incluso algo injusto. No suele ser un diálogo entre pares: no hay equivalencia ni reciprocidad. Una conversación asimétrica donde el que hace el mayor esfuerzo, el que más resalta, el que justifica la pieza periodística, es el que no cobra. Pierde tiempo, pone lo mejor de su intelecto, para no tener la última palabra, para quedar en manos de su interlocutor, quien muchas veces busca hacerlo caer en la trampa de una confesión inesperada o del one-liner contundente, aunque no necesariamente representativo, que llame la atención y funcione como título.

*

Los que entrevistan en The Paris Review son conscientes del artificio del género. No buscan grandes revelaciones, ni confesiones intempestivas. Llegan al encuentro convencidos de que no se debe traicionar al entrevistado. Saben que deben pasar desapercibidos, ser propiciadores: médiums tímidos. Se despojan de su personalidad y se convierten en lo que todo buen entrevistador debe ser: en el hombre (o la mujer) invisible.

*

Las entrevistas ya se acercan a las trescientas. Casi setenta años de conversaciones, de confesiones de escritores. Sin embargo, todo puede condensarse en tres de las iniciales. En ellas, tal vez, resida el secreto de su vigencia y, claro, de su longevidad. Son las que determinaron el formato, las que le imprimieron el carácter definitivo.

*

Para iniciar la sección alguien propuso a Irwin Shaw. Tenía éxito, era respetado por su oposición al macartismo, poseía un indudable oficio y, tal vez el dato decisivo, vivía en París: no tenían presupuesto para viajar. También era, para muchos, el próximo Hemingway, un hombre de acción con una prosa musculosa.

Pero George Plimpton quería que el primer entrevistado fuera E. M. Forster. Parecía un objetivo inalcanzable para el grupo de jóvenes escritores norteamericanos, algo ignotos, que lanzaban una revista literaria (más). El secretario de redacción hizo valer sus habilidades sociales. Había conocido al novelista mientras estudiaba en Inglaterra. Recurrió a dos amigos, especialistas en literatura inglesa, que había hecho en Harvard. Francis Haskell y P. N. Furbank entrevistaron a E. M. Forster.

Hoy es evidente que no hubiera sido lo mismo un encuentro con Irwin Shaw; tal vez con otro comienzo esta tradición extraordinaria nunca se hubiera instalado. De todas maneras, Shaw fue el cuarto escritor que apareció en la serie.

En una carta a sus padres, al contarles el sumario del primer número, Plimpton describe el encuentro con el novelista inglés como «un ensayo sobre la técnica de la novela en forma de diálogo con E. M. Forster». Luego, el genio del editor y el título de la sección: «Writers at Work: The Art of Fiction».

*

La siguiente entrevista canónica fue la de Ernest Hemingway. De ella se encargó George Plimpton. No cualquiera podía enfrentarse a «Big Papa». O no cualquiera podía convencerlo. Todo empezó una tarde que Plimpton entró al bar del Ritz. Por primera y casi única vez en su vida, vio a alguien leer la revista. Ese lector con el primer número entre sus manos tenía una espesa barba blanca. George, algo alcoholizado, pensó que se trataba de una ilusión óptica. Pero no. Era Ernest Hemingway. Le habló de la entrevista y, sin nada demasiado firme, con la fragilidad de las promesas en las conversaciones de borrachos, promesas que se prodigan, pero nunca se cumplen, quedaron en encontrarse en Madrid. Plimpton, pertinaz, fue tras su presa (Hemingway era Hemingway, un peso pesado, pero no el héroe de George: ese era Francis Scott Fitzgerald). Cuando dio con él en España las cosas no resultaron como había pensado: «Vine hasta acá para entrevistarlo. Pero Hemingway, desgraciadamente, no está bien. No creo que esté con ganas para una entrevista», les escribió a sus padres. Un par de semanas después, otra carta: «Grandes momentos en Madrid. No hice demasiado de la entrevista porque Hemingway no quiere hablar sobre la escritura, y no lo quiero presionar. Y la verdad es que uno no quiere hablar demasiado sobre escribir con un hombre que te cuenta sobre elefantes, sobre cómo cazarlos, sobre la pesca de tiburones y que tiene mucho para decir sobre los Mau Mau y sobre África. España es un gran país y yo tengo el mejor guía posible».

Al final Plimpton lo fue llevando por los caminos que deseaba, por aquellos que había soñado cuando pensó la sección. El resultado fue colosal. Una clase de escritura en la que Hemingway cuenta su teoría del iceberg, que escribe parado delante de un atril, habla de la influencia de los pintores en su obra y prefiere no demostrar ni un gramo de grandeza o generosidad halagando a sus contemporáneos; solo tiene elogios para antecesores o para maestros de otra disciplina: Hemingway no reconocía pares entre los vivos.

*

El otro norteamericano que casi no daba entrevistas era William Faulkner. Su conversación con Jean Stein fija muchas de las creencias y convicciones de Faulkner sobre el oficio. De allí surge lo del prostíbulo como lugar ideal para el escritor y lo del trabajo sobre la inspiración. Nadie creyó que podían conseguir al autor de Mientras agonizo. Jean Stein era una joven escritora, bonita y decidida, que en una reunión con una camisa escotada y sin corpiño, consiguió que Faulkner aceptara. Luego de la conversación mantuvieron una relación clandestina, a pesar de los treinta y cinco años que los separaban. Después de entregar su trabajo, Jean Stein se convirtió en secretaria de redacción de la revista (se recomienda con fervor buscar sus historias orales; la que escribió junto a Plimpton sobre Edie Sedgwick, la musa de Warhol y Al oeste del Edén, sobre cinco importantes familias de Los Ángeles).

*

En esta historia hay un personaje clave: George Plimpton, el director eterno de la publicación desde su primer número hasta su muerte en 2003. Era un hombre encantador y culto, cronista eficaz que terminó descollando en los textos deportivos. Fue el fundador, o al menos el principal difusor, de la historia oral como género. Amante voraz, famoso y deseado entre la socialité de París y Nueva York, el catálogo de sus amantes parece el índice de una revista norteamericana de esas décadas: actrices, escritoras célebres, alguna modelo, mecenas, otras damas de la aristocracia y una mujer fuera de cualquier categoría, fuera de escala: Jackie Kennedy (o Bouveir u Onassis). Se destacó en el participatory journalism, una especie de periodismo que hizo muy conocido Paul Gallico, antes de dedicarse a producir best sellers como La aventura del Poseidón. Peleó contra el campeón del mundo Archie Moore, jugó fútbol americano con los Detroit Lions, lanzó en un equipo de la MLB, todo para poder contarlo. Hizo cameos en Lawrence de Arabia y en Los Simpson. Plimpton es, también, el canoso flaco como un junco, que se para emocionado y algo incrédulo en la segunda fila del ring side en When We Were Kings cuando Alí comienza a demoler ese edificio llamado George Foreman.

Obstinado y encantador, logró que la revista no pereciera. Consiguió financiamiento durante décadas. Él sedujo a su excompañero de Harvard, el hijo del Aga Khan, una de las mayores fortunas del momento, para que fuera el socio capitalista —a pérdida— de The Paris Review.

*

Para comprender la capacidad lectora de Plimpton basta un ejemplo. Cuando la revista buscaba asentarse, lanzó un concurso. Ellos publicaban cuentistas y poetas desconocidos. Ahora lo querían hacer con el aval de un jurado de prestigio que presidía Saul Bellow. Pero al recibir los resultados, Plimpton se desilusionó. Respetó el dictamen y se quejó amargamente con sus amigos: «El jurado ya tiene un veredicto. El problema es que eligió a los equivocados. Había otros cuatro trabajos notables». La revista pagó el premio a los ganadores y los publicó. Pero también llevó a sus páginas a los otros que había preferido su director: Jack Kerouac y un capítulo de En el camino, textos de Nadine Gordimer y Evan S. Connell y un cuento de Richard Yates.

*

Volvamos al encuentro con Hemingway y a un secreto que hace funcionar al formato. Hemingway corrigió de manera exhaustiva la versión que salió publicada. Sacó, modificó, agregó; reescribió el texto hasta quedar satisfecho, hasta que dijera mucho mejor lo que él había respondido. Ese no fue un beneficio que obtuvo Hemingway en virtud de su carisma. Es un modo de proceder de la revista para obtener piezas que reflejan al escritor y que no se erosionen con el paso del paso del tiempo. Fueron muchos los que reescribieron sus intervenciones. John Updike retocó sus respuestas para eliminar todo resabio de lo oral. Saul Bellow conversó con su entrevistador dos tardes consecutivas durante horas, pero el trabajo de ambos sobre la transcripción duró un mes y medio. Más conocido es el caso de Nabokov, que recibió las preguntas de antemano y contestó con sus prolijas fichas (hasta imaginó repreguntas para remedar una dinámica oral inexistente). El caso más extremo puede ser el de Kurt Vonnegut: su entrevista es el compendio de cuatro encuentros a lo largo de una década y finalmente retocada por el autor de Matadero cinco; el entrevistador en el párrafo introductorio reconoce que podría considerarse una entrevista que se ha hecho él mismo.

*

Las reescrituras no impiden que las piezas tengan profundidad y vida. Plimpton, por ejemplo, con habilidad y extrema elegancia, no evita quedar como torpe para que se luzca su entrevistado. «Me estoy alejando de su pregunta, pero la verdad es que lo que me preguntó es muy poco interesante», dice Hemingway. En otro fragmento habla de preguntas rancias. Y Plimpton prefirió conservar esa irritación hemingwayniana; una buena manera de mostrar lo inteligente que es su interlocutor comparándolo con el papanatas del entrevistador, aunque sea él mismo. Show, don’t tell.

*

¿Escribe a mano o a máquina? ¿En qué lugar lo hace? ¿Cuáles son sus horarios? ¿Tiene algún rito? ¿Cuál es su método de corrección? ¿Y las influencias? ¿Cómo trabaja los personajes? ¿Cómo inicia un texto? ¿Cuál es el disparador de un libro? ¿Aparece primero la trama? ¿Lee mientras escribe? ¿Corrige mucho? ¿Qué opina de la crítica?

*

En la conversación con Tom Wolfe, la cuestión se explicita: «Esta no sería una entrevista de The Paris Review si no preguntáramos sobre sus hábitos». Philip Roth asegura que no necesita saber nada sobre lo que hacen los otros escritores, que no le interesan los hábitos de trabajo ajenos. Joyce Carol Oates no está de acuerdo. Para ella los escritores quieren saber los horarios de trabajo de los demás, cuánto tiempo se la pasan sentados en el escritorio. Los mueve una sola finalidad: saber si los demás están tan locos como ellos.

*

Estas charlas sirven para darse cuenta de que la escritura es un oficio, como cualquier otro, que se debe desacralizar. Ahí están las herramientas e incluso las supersticiones que los ordenan, que les dan seguridad, que los empujan a escribir, que los cobijan de la soledad y del abismo del bloqueo.

*

El formato tiene algo de invencible. Los ejemplos son múltiples. Y no hablamos solo de escritores y de The Paris Review. Es casi hipnótico escuchar (o leer) a alguien apasionado sobre su oficio, ya sea alguien que sopla vidrio, un carpintero, un deportista de élite o un artista, mostrando sus secretos, sus hábitos, manías, tics. El mismo principio de inmersión en el proceso creativo, en la jornada cotidiana de un artista, es lo que vuelve fascinantes las conversaciones de Inside The Actor’s Studio o de El sol del membrillo, de Víctor Erice.

*

Tardaron bastante en aparecer mujeres en la sección. Cuando lo hicieron se produjo una racha extraordinaria, un trío consecutivo maravilloso del número trece al quince: Dorothy Parker, Isak Dinesen y Françoise Sagan.

*

No solo salieron a buscar escritores de ficción. En sus archivos hay (muchos) poetas: de T. S. Eliot —el primero con el que hablaron— a Robert Lowell, de Seamus Heaney a Anne Carson. También hay dramaturgos (Tom Stoppard), críticos (Susan Sontag), periodistas (John Hersey), autores de cómics (Robert Crumb, Chris Ware), editores (Robert Gottlieb), historiadores (el colosal Robert Caro, que lleva adelante una de las tareas más minuciosas encaradas en el último medio siglo: su biografía de Lyndon B. Johnson, de la que está terminando el quinto monstruoso volumen) e incluso cineastas (Billy Wilder, Michael Haneke).

En todos funciona el mismo truco. Gente que ama lo que hace y que por eso es tan cuidadosa cuando habla de sus oficios inexorables, de los que jamás podrían fugarse.

*

Para descubrir la cantidad de autores que pasaron por las páginas de la revista, tal vez resulte más sencillo enumerar los que no estuvieron. Esa lista es mucho más reducida.

Si los Óscar, los Nobel o el Pléiade tienen sus omisiones, también las tiene la revista. Pero estas son menos escandalosas y notorias que en los otros casos. Nos podemos lamentar de la ausencia de Wisława Szymborska, de Clarice Lispector, de A. J. Liebling, de Ryszard Kapuściński o de Kenneth Tynan, por ejemplo, pero esos pueden ser más caprichos de lector que objeciones a una lista casi canónica.

*

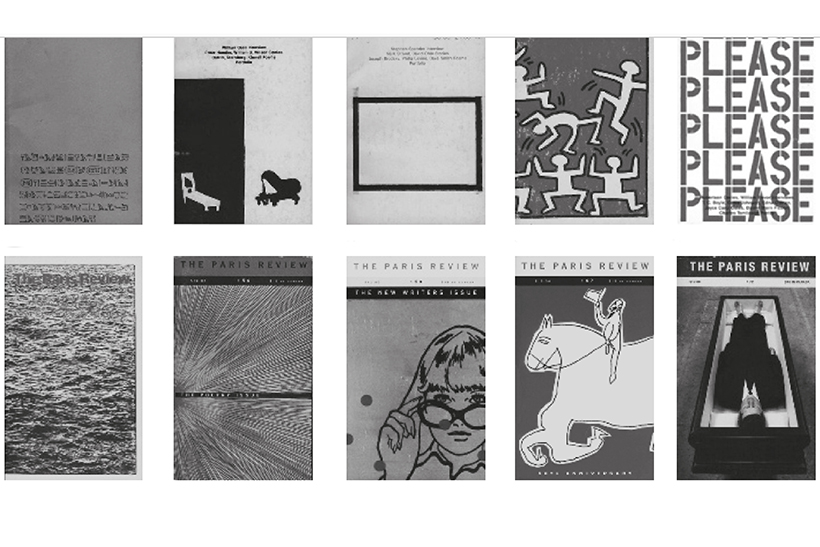

Con el título de la sección, «Writers at Work», se editó el primer compilado en el mercado anglosajón antes de que terminara la década de 1950. Luego se convirtió en colección. En castellano también son varias las antologías. Las primeras ya tienen cuarenta años: Los escritores hablan. Décadas después, en Argentina se editaron varios tomos temáticos; cada uno traía un prólogo de un escritor local. También El Aleph compiló varias prologadas por Ignacio Echevarría. Un par de años atrás, Acantilado sacó una edición impactante. Una caja, dos tomos de contundentes tapas duras, papel biblia, casi tres mil páginas, cien entrevistas, pero ningún prólogo.

*

Cada pieza puede leerse de manera autónoma, pero también funcionan como corpus armónico. Hay conexiones secretas entre las diferentes entrevistas, diálogos velados entre escritores de distintas épocas y nacionalidades. Se reafirman, se contradicen, se complementan.

Las entrevistas de The Paris Review constituyen, al mismo tiempo, retratos de artistas, autorretratos, manuales de instrucciones y una estética de casi todos los grandes escritores de los últimos setenta años. Conforman una obra monumental sobre el oficio literario moderno.