Este artículo se encuentra disponible en papel en nuestra trimestral nº 40 «El arte del engaño».

Nombres. Si una obsesión guio a los exploradores fue denominar a las tierras descubiertas con los nombres de su propio hogar. Acudían a los vacíos del mapa, a las incertidumbres, sin certeza de regreso ni comunicación posible con su mundo de origen. Cómo no iban a conjurar la añoranza o a fijar la idea de un nuevo hogar llamándolo como aquel del que partieron. Hoy existen dieciocho Córdobas en América, siete Granadas, diez Toledos, cinco Sevillas, dos Barcelonas. Pero, antes de que todas ellas se fundaran, antes de que la conquista del otro continente comenzara, unos pescadores mallorquines iniciaron esta costumbre. Embarcados en una empresa improbable. Encontrar el resto de las islas Afortunadas. Un paraíso tan posible y real como la Atlántida o El Dorado.

Su historia no es la de un puñado de hombres, sino la de una época. De un mundo a punto de renacer. En la Europa medieval que los vio embarcarse, el conocimiento había desbordado el reducto de los monasterios. Y por fin una primera generación de laicos formó cohortes de funcionarios capaces de gestionar Estados, de empresarios preparados para coordinar y sufragar viajes de exploración a larga distancia, y de agricultores y ganaderos que con sus nuevas técnicas crearon excedentes alimentarios y, con ellos, la explosión demográfica. El mandato divino, que aún imperaba, parecía posible sin límites. Reproducíos y llenad la tierra. Una tierra que ya no se interrumpía en la línea del horizonte del mar. Había un más allá. Alguien lo había dibujado en los portulanos.

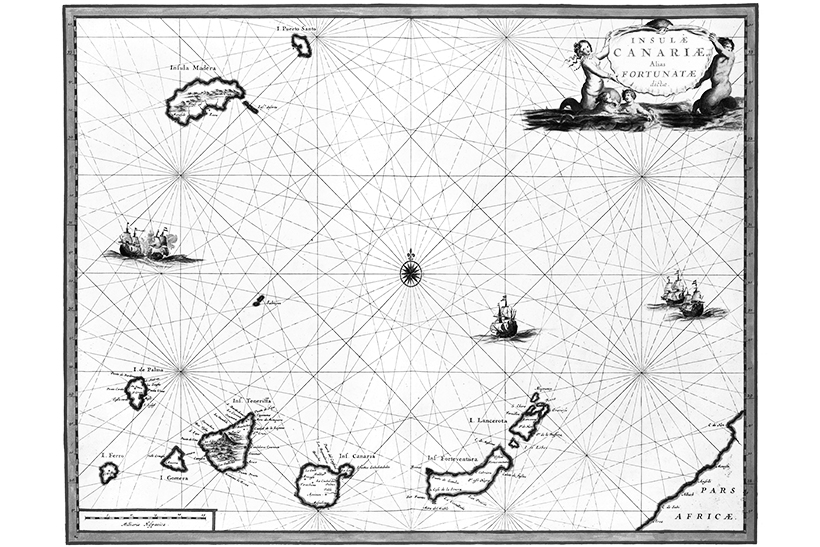

Portulanos, mapas de navegación marítima, verdaderos Google Maps y GPS de su tiempo. No solo por la analogía de su utilidad, sino porque resultaban casi tan accesibles como hoy lo son estas aplicaciones a través de un teléfono. Sin imprentas, se copiaban a mano, en blanco y negro, en un tiempo limitado, haciéndolos, a diferencia de los libros iluminados monacales, baratos y accesibles. Fueron los best sellers de su época. Y el más vendido, no por casualidad, fue el mapamundi del cartógrafo mallorquín Abraham Cresques. El más completo, porque incluía las islas exploradas por los mallorquines, con el nombre que ellos les dieron, Canarias. Al menos dos de ellas dejarían anotada para siempre esa añoranza del hogar, o esa expectativa de construir allí uno nuevo.

Los mallorquines no llegaron los primeros, pero hubo al menos dos que acompañaron la primera expedición occidental que recaló en sus costas. La del genovés Lanceloto Malocello, que daría nombre a la isla de Lanzarote y a la de Lobos, por la presencia de lobos marinos en sus cercanías, y que respetó el nombre mallorquín previo dado a la tercera, forte ventura, la de los vientos potentes. Bocaccio contó el relato de este descubrimiento, añadiendo que unos indígenas rubios, de pelo largo, que iban casi desnudos y usaban un sistema de numeración parecido al decimal las habitaban. Había además un castillo del que se desplegaba una enorme vela que se recogía después. Cosa de brujería que los navegantes observaron a distancia y que los disuadió de desembarcar en Tenerife. Es la primera descripción alucinada de las fumarolas de su volcán, el Teide.

Tan solo diez años después de Lanceloto, cinco cocas partirían del puerto de Mallorca rumbo a las Afortunadas con la única certeza de que allí había dos islas y un islote. Era 1342. El castillo del genovés ya estaría construyéndose, o erigido, en Lanzarote. Los mallorquines partían a la aventura, a la incógnita, y podían regresar sin nada. Quizá no hubiera más islas. Pero tenían que arriesgarse. El momento político era extremadamente delicado para el reino mallorquín debido a algo de lo que oímos hablar mucho hoy, la deuda pública. Jaime III debía una cantidad enorme de dinero a su señor feudal, Pedro IV de Aragón, y la expedición a las Canarias era un último intento de buscar riquezas para pagarla.

A los portulanos los mallorquines añadían la ventaja de las cocas, otra de esas nuevas tecnologías medievales, tan importantes como nuestros cargueros marítimos. Habían sido usadas por la Liga Hanseática en el mar Báltico, y llegado desde allí hasta el País Vasco, cuyos armadores trasladaron su modo de construcción al Mediterráneo. Los baleares les dieron su forma definitiva, la de la coca balear, aprovechando su tonelaje. Cada coca podía albergar entre cien y ciento cincuenta hombres, además de víveres y mercancías, gracias a su diseño y al timón de codaste, que permitía una gran capacidad de carga. Si calculamos por lo bajo, más de seiscientos mallorquines pudieron partir en aquella expedición. Quizá fueran menos.

Sabemos poco de ellos. Qué tipo de hombres eran. Cómo se llamaban. A qué se dedicaban. Tan solo conocemos el nombre de uno y su lugar de origen, Sineu. Su patrono había muerto en el viaje, y reclama el pago de su salario a sus herederos en su vuelta a Mallorca. El acta notarial consigna su nombre, Guillem Jeffre, y su edad, entre veinte y veinticinco años. Estos peones anónimos de la historia no figuran junto al nombre de armadores, navegantes y patronos en los documentos históricos. Eran la mera tripulación, elegida entre pescadores o campesinos, aunque en las cocas servían lo mismo como marineros, soldados, peones, carpinteros o albañiles. Hombres que explorarían y descubrirían para Occidente las islas Canarias. Más de treinta años después de su hazaña, y de las expediciones que la siguieron, el portulano de Abraham Cresques incluía ya el nombre de la mayoría de las islas. Uno en concreto era especialmente revelador, ysola Palmer, isla de La Palma.

Si descontamos los dos meses de navegación, vagaron cuatro por el archipiélago. De abril a noviembre de 1342. De haber conservado solo los documentos oficiales sabríamos que trajeron unos cuantos esclavos indígenas, un puñado de nombres para los portulanos y la presentación de su descubrimiento al Parlamento de Francia y la Universidad de París. Asegurando que los indígenas se reconocían como súbditos del rey de Aragón y, por tanto, que las Canarias pertenecían a su Corona.

Nunca hubiéramos llegado a saber qué hicieron, ni dónde recalaron exactamente, de no ser por alguien tan ajeno al asunto como un canónigo de Zúrich, Félix Malleoli, nacido Hammerlin. Casi un siglo después escribiría un libro donde un noble y un campesino discuten los méritos respectivos de su estamento social. En un momento dado, el noble pone como ejemplo al siervo la expedición marítima que llegó a lo que hoy identificamos como istmo de la Isleta, en Gran Canaria. Señala que los navegantes mallorquines encontraron a indígenas de caras chatas, como las de los monos, en la descripción de un rasgo que hoy los antropólogos identifican como la proximidad genética a los primeros Homo sapiens que llegaron desde África a Europa. Menciona que descubrieron la particularidad de que cada isla tenía un dialecto, y que estos pueblos desconocían la navegación, por lo que no había contacto entre islas. Asegura que no se atrevieron a desembarcar en Tenerife porque los salvajes parecían demasiado agresivos. Aunque suena a excusa, quizá las fumarolas del Teide les dieron tanto miedo como a los italianos. Malleoli conoció estos detalles por la narración oral del infante real y cardenal Jaime de Aragón.

Tenemos un dato más, recogido tiempo más tarde por el misionero jesuita Antonio Sedeño en su libro Conquista de la isla de Gran Canaria. Según él, los mallorquines de la primera expedición erigieron dos ermitas, la de Santa Catalina, entre la ciudad y el puerto, y la de San Nicolás, en el otro extremo de la isla, en la localidad que hoy lleva su nombre. Tallaron para ellas tres santos que la expedición evangelizadora de una década después encontraría y describiría como mal hechos, feísimos y apolillados, es decir, comidos por la carcoma.

Algunos historiadores dudan de si Sedeño no adelanta en diez años la construcción de las ermitas. Sabemos con seguridad que existían después de 1352, cuando el papa Clemente VI crea el obispado de Telde y se emprende la segunda misión evangelizadora y comercial del archipiélago. A partir de esa fecha comienza además a haber mallorquines establecidos allí conviviendo con los aborígenes. Pero también es posible, y es otra de las tesis defendidas, que la primera expedición necesitara dejar una evidencia de su paso, y los templos fueran una garantía del derecho de posesión por descubrimiento.

Los nombres de los santos a los que se dedican parecen apuntar a 1352. Santa Catalina de Siena era la mujer que había convencido al papa Clemente VI de que regresara a Roma desde Aviñón, a donde se había trasladado la sede papal. San Nicolás de Tolentino se había hecho popular en las Baleares como santo protector contra la peste negra, la gran pandemia que comenzaba a azotar Europa y que llegó a Mallorca en 1348.

Cincuenta años después de aquella primera expedición mallorquina, el reino de Aragón abandonó la exploración y conquista de las Canarias. Los historiadores no saben decirnos por qué. Pero quizá eso no sea lo que más importe, sino la gran cantidad de mallorquines que habitaba ya el puerto del istmo de la Isleta, la ysola Palmer, y quizá algún lugar más del archipiélago. Cuando llegaron las expediciones castellanas solo estaban sus ermitas y sus casas. Ni siquiera en Lanzarote quedaba rastro de Laceloto y los suyos. Algunas tradiciones apócrifas aseguran que en Gran Canaria los indígenas, hartos de los nuevos habitantes, los tiraron a todos por la sima de Jinámar. Y que al genovés lo mataron también en su isla. Pero quién sabe. Quizá murieron de peste. O solo murieron, y los hijos de indígenas y emigrados no fueron reconocidos como mallorquines.

Cuando los seres humanos y sus sueños perecen, cuando todo se esfuma, aún queda un reguero de nombres. De lo poco que la historia respeta. Por costumbre, por azar, porque nadie da importancia a cómo fue llamado su hogar, pero reconoce en esa palabra el sitio al que pertenece.

Nombres. Añoranzas. Hogares. Y una ciudad de partida que hoy conocemos como Palma de Mallorca por el apellido que le añadieron en el XIX. Los musulmanes le cambiaron el nombre a Madina Mallorqa, los reyes mallorquines en sus documentos, a Ciutat de Mallorca. Pero los pescadores siguieron llamándola a ella y a sí mismos con la apelación recibida de sus mayores. Palma. Palmesans. Los mismos pescadores que embarcaron en las cocas, hombres tan anónimos como Guillem Jeffre. Gentes que elegirían el nombre de su ciudad de partida para el conjunto de poblados establecidos por ellos en torno al istmo de la Isleta. Ese nombre que aún hoy lleva su capital. Las Palmas.

Las tres Palmas. Una, a la vista, en Baleares, las otras dos, escondidas por la derrota del tiempo, frente a África. La ciudad capital de Gran Canaria. La isla de La Palma, ysola Palmer en el portulano. Y el resto de nombres con los que hoy conocemos a las islas, más el que eligieron para el conjunto del archipiélago. Islas Canarias. Las ysolas dels palmesans. El mito convertido en realidad por pescadores, marineros, hombres, mallorquines.

Bibliografía

Martínez Llorente, Félix, «Expansión atlántica de la Corona de Aragón en el siglo XIV: las expediciones y colonización de las islas Canarias», Más allá de los mares conocidos: cinco siglos de la expedición Magallanes-Elcano, Dykinson, 2020, pp. 29-70.

Ortega-Villoslada, Antonio, «De cuando los mallorquines navegaron a Canarias: un avance», Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano, Sociedad Española de Estudios Medievales, CSIC, 2010, pp. 601-610.

Rodríguez Wittman, Kevin, «Las Islas Imaginadas. Representación iconográfica del archipiélago canario en la cartografía del Occidente medieval», Nuevas aportaciones de jóvenes medievalistas, Compobell, 2014, pp. 119-133.

Rodríguez Wittman, Kevin, «Descubriendo el velo. El recuerdo medieval de las Afortunadas en los portulanos mediterráneos del XIV», Revista de Historia Canaria, 197, 2015, pp. 237-261

Rumeu de Armas, Antonio, El obispado de Telde: misioneros mallorquines y catalanes en el Atlántico, Ayuntamiento de Telde, 2001.

Qué buen artículo. Se conoce más la presencia de los portugueses, genoveses y gallegos en las islas Canarias pero no tanto la de los mallorquines.

Como dato histórico decir que la isla de La Palma se llamaba en los tiempos pre-conquista Benahoare y sus habitantes auaritas; la isla de gran Canaria se conocía como Tamaran y sus habitantes como canaryos y la isla de Tenerife era Achinet y sus habitantes los guanches.

En Argel me contó un amigo porque el puerto que está a poco más de 100 kms. de la capital, llamado Sidi Fresh le llamaron así. ……era el nombre de un patriarca que regresó de Canarias en el tiempo de la invasión castellana y lo que hacían con los nativos……y etc….INVESTIGUEN!!!!!