Uno de los vídeos más graciosos de toda la historia de YouTube, y probablemente de internet y de la vida en general, dura tan solo treinta nueve segundos, no contiene imagen alguna sino un corte de audio y ha sido subido a la plataforma de clips online con el título ««Orchestra Fail»». Se trata del vídeo que se aloja justo bajo estas líneas y antes de enfrentarse a él se recomienda al lector que suba a tope el volumen, hasta once o por ahí, para disfrutar realmente de todos sus matices:

Lo hermoso de este descacharrante medio minuto de deleite melódico es cómo es capaz de funcionar a distintos niveles. Por un lado, al utilizar una pieza musical universalmente conocida, añadiéndole un desafinado plot twist, convierte rápidamente al oyente en cómplice y testigo de un chiste que es el equivalente sonoro a observar a alguien tropezar de manera aparatosa y ridícula.

Por otra parte, crea cierto sentimiento de compasión ante el accidente: no se trata de que una persona haya metido la pata durante la interpretación, sino que la banda al completo parece ser incapaz de no descoyuntarse por las escaleras de la disonancia.

Como gag funciona bastante bien entre el público, y basta ojear los comentarios al vídeo en YouTube para comprobarlo: «Es la primera vez que treinta y nueve segundos sin vídeo me hacen reír tanto como para tener lágrimas en los ojos», «¿Cómo puedo hacer que esto suene como mi tono de llamada?», «Quiero que esto suene en mi funeral» o «Esto es bellísimo, adoro especialmente lo innovadores que son los músicos. Jamás se me habría ocurrido tocar la trompeta con mi culo de esa manera».

Pero lo genial de «Orchestra Fail» es que no se trata de una broma tejida a medida para YouTube, ni siquiera es una carcajada a costa del fracaso, sino más bien una celebración del amateurismo. Porque «Orchestra Fail» es un extracto de una pieza real interpretada por una orquesta real, concretamente, se trata de la versión de «Así habló Zaratustra» de Richard Strauss interpretada por la mejor peor orquesta del mundo: la Portsmouth Sinfonia.

La mejor idea del mundo

El británico Gavin Bryars estudió Filosofía en la Sheffield University, pero durante sus años de formación descubrió que le sonaba mucho mejor hacer carrera empuñando instrumentos sobre un escenario que repasando las ideas de pensadores vetustos. Para lograrlo, Bryars se agarró al mástil de un bajo y decidió probar suerte montando, junto al batería Tony Oxley y al guitarra Derek Bailey, un grupo con nombre de compositor inglés: Joseph Holbrooke. La banda nació con la idea de interpretar temas clásicos del jazz, e incluso se aliaría con el saxofonista Lee Konitz parar girar por el país en el sesenta y seis con su repertorio de oldies but goldies. Pero a los miembros de Josep Holbrooke les iba mucho la marcha y muy poco las restricciones, y no tardaron en virar su estilo hacía el free jazz en exclusiva, ese campo de juego que nos ha dado tantas alegrías, donde la improvisación es la norma.

Aun así, Bryars no andaba del todo contento y, tras descubrir que los bajistas del free jazz no eran tan naturales y libres como él creía, razonó que para llevar la música por caminos inexplorados lo mejor era trastear con ella desde sus propios cimientos. Y entonces se metió a compositor.

Lo llamativo es que Bryars no tenía mucho interés en escribir composiciones al uso, a él lo que le interesaba era salirse de la norma y tantear cosas nuevas. Admiraba el trabajo de John Cage, el hombre que ideó la pieza «4′33″», donde los músicos estaban obligados a no tocar ningún instrumento durante cuatro minutos y medio; la obra de Morton Feldman, pionero junto a Cage de asentar la denominada «música indeterminada», donde existían partituras mutantes que podían representarse de diferentes maneras; y el ingenio de Earle Brown, un compositor que tan pronto presentaba sus temas en forma de módulos para que los músicos los reordenasen a su antojo, como escribía partituras utilizando un sistema de notación musical propio, con signos y gráficos de su invención que cada uno podía interpretar a su antojo.

Con estos referentes resultaba comprensible que ciertas ocurrencias de Bryars se encarrilasen hacía lo inusual, un terreno donde el músico demostraría tan buen hacer como para crear clásicos de la música experimental británica. Un buen ejemplo de ello es la composición «The Sinking of the Titanic», una de sus primeras creaciones, que fue concebida por el músico tras leer que un superviviente del naufragio del Titanic relataba que la orquesta del barco decidió seguir tocando mientras la nave se iba a descansar en el fondo de los mares.

La idea inspiró a Bryars para elaborar una pieza conceptual que imaginaba cómo se escucharía la melodía de aquella banda reverberando sobre las aguas del océano tiempo después de que los músicos hubiesen desaparecido bajo las olas. El resultado fue un corte de veinticinco minutos donde las notas de un himno atravesaban diferentes estados, simulando el lento descenso de la embarcación hacia las profundidades. Un efecto que Bryars recreó trasteando con el eco, las deflexiones, las frecuencias y sometiendo a la música a diferentes materiales relacionados con la catástrofe. «The Sinking of the Titanic» fue también una obra que evolucionó con el tiempo: cada nuevo descubrimiento sobre el accidente del Titanic propició que el autor añadiese nuevos elementos para actualizar y expandir su criatura. En algunas de dichas reinterpretaciones Bryars incluiría extractos de entrevistas a supervivientes, señales de código Morse e incluso el sonido de un iceberg chocando contra un casco, porque a esas alturas ya valía todo. A mediados de los noventa, ese loco fabuloso que es Aphex Twin realizaría, con el beneplácito de Bryars, un remix del tema retitulándolo «Raising the Titanic».

Otra fabulosa muestra del talento de Bryars fue «Jesus Blood Never Failed Me Yet», y aquí ya estamos hablando de la que probablemente sea la composición por la que el hombre será siempre recordado. Porque «Jesus Blood Never Failed Me Yet» es un tema con un poder inusual y extraordinario en el mundo de la música: lograr que quienes se toparon con ella de manera inesperada sean capaces de evocar el momento exacto en el que lo hicieron. Es como si existiese un antes y un después en la vida de muchos tras someterse a «Jesus Blood Never Failed Me Yet». Y esta no es una afirmación gratuita, porque basta con observar los comentarios del corte en YouTube para comprobar que numerosos usuarios se sienten obligados a explicar cómo y cuándo descubrieron la canción: por ahí hay quien habla de madrugadas solitarias y miserables en Nueva York, quien recuerda un viaje en coche junto a su padre a través de bosques neblinosos y quien se transporta a una tarde de mayo en Sevilla. Y todos ellos reconocen que «Jesus Blood Never Failed Me Yet» les resultaba tan hipnótica como inexplicablemente triste, melancólica y esperanzadora. En esta casa, E. J. Rodríguez le dedicó un artículo al tema, un texto que arrancaba, como no podía ser de otra manera, explicando en qué momento el redactor escuchó la canción por primera vez.

La versión original de «Jesus Blood Never Failed Me Yet» dura veintiséis minutos. En ellos, la voz de un anciano entona cual mantra el título de la canción una y otra vez, sin parar, mientras gradualmente una orquesta envuelve sus cantares. La historia sobre cómo Bryars gestó dicha composición tiene bastante miga: en el Londres de los primeros setenta, el hombre curraba mezclando el sonido de un documental sobre gente que malvivía en las calles. Cuando el trabajo estuvo finiquitado, el director de aquellas crónicas le cedió todo el material descartado a Bryars para su uso y disfrute. Y este descubrió que en el metraje desechado había numerosas intervenciones espontáneas de vagabundos, normalmente alcoholizados, hablando y cantando a la cámara. Entre ellas, hubo una que le llamó especialmente la atención: el canto de un viejo homeless, sobrio, entonando un par de versos («Jesus blood never failed me yet / That’s one thing I know / for he loves me so») que probablemente en algún momento había escuchado en un gospel.

Como ese improvisado rezo melodioso parecía contener algo inexplicable y especial, Bryars decidió llevárselo a su casa para estudiarlo. Allí descubrió que el canto del vagabundo estaba afinado con el tono de su piano, y se le ocurrió improvisar un pequeño acompañamiento a las teclas. También observó que los primeros veintiséis segundos, de trece compases de longitud, de la grabación podrían anudarse sobre sí mismos para formar un bucle muy aparente. Con esa idea en mente, agarró el corte de sonido y lo llevó al estudio de grabación para engarzarlo en un loop eterno. El hombre dejó la canción sonando en la mesa de mezclas, se ausentó durante unos minutos y al regresar confirmó que el cantar del vagabundo poseía algo embriagador: toda la gente que trabajaba en el estudio de grabación se había colado en la sala de edición para arremolinarse en torno a la canción del vagabundo y escucharla en silencio.

Bryars optó por envolver el loop con arreglos orquestales, fabricando una versión inicial de veintiséis minutos, la duración máxima de la cara de un vinilo. Cuando la pista estuvo finiquitada, el músico intentó localizar al sintecho y descubrió que había fallecido, lo que le otorgaba un aura aún más fantasmal a su «Jesus Blood Never Failed Me Yet». Con la llegada de nuevos formatos de almacenamiento, la pieza se fue expandiendo y reinventando de manera revoltosa: en 1990, Bryars se introdujo en el interior de una torre de agua restaurada en Francia con sus músicos. Y cuando salió de allí acunaba en su regazo una nueva versión de sesenta minutos de «Jesus Blood Never Failed Me Yet» creada para ser publicada en cinta de casete.

Tres años después, reconstruiría la canción de nuevo como una pieza de setenta y cuatro minutos ideada para ser editada en cedé. Un nuevo corte que como gran novedad incluía la voz rota de Tom Waits acompañando al cantante callejero durante el cierre del tema. Para sorpresa de nadie, todas estas versiones de «Jesus Blood Never Failed Me Yet» seguían compartiendo un mismo logro, el de ser capaces de remover entrañas.

Gavin Bryars parió muchas otras criaturas musicales de diferentes pelajes, no solo experimentales, como consecuencia de una dinámica de trabajo basada en utilizar el «Sí a todo» cada vez que alguien se le arrimaba proponiéndole algo. Su ópera Medea, por ejemplo, la ensambló por encargo y sobre la marcha, sin tener experiencia ni algún conocimiento previo sobre cómo coño se erigía una ópera. Pero el hombre no solo se convirtió en leyenda por confeccionar tonadillas, sino también por destrozarlas. Porque Bryars fue uno de los culpables de idear la peor orquesta del mundo.

La peor orquesta del mundo

La Portsmouth Sinfonia en realidad fue fundada por un grupo de varias personas, aunque se suele citar a Gavin Bryars como ideólogo, probablemente por ser el que tiene más renombre. Todo ocurrió en mayo de 1970, una época en la que el compositor trabajaba como profesor en la Escuela de arte de Portsmouth. Un buen día, Bryars tuvo la idea de organizar un concurso de talentos en la escuela, un evento que acogería todo tipo de actos, desde la ventriloquía hasta la comedia stand-up, la magia o los números musicales. A modo de broma, el propio Bryars se presentó al concurso con una orquesta de música clásica bautizada con prisas como Portsmouth Sinfonia y formada por trece personas reclutadas a la carrera dos días antes.

La gracia del asunto era que ningún componente de aquella tropa sabía tocar bien el instrumento que portaba, y algunos directamente no tenían ni puta idea de cómo hacerlo. Era, por tanto, una empresa encomiable y sincera, una que anteponía los loles a la integridad del tímpano del espectador, un chiste musical efímero. Un grupo de tarados poniendo mucho empeño en tocar música clásica y produciendo como resultado una catástrofe sonora descojonante.

Sorprendentemente no ganaron el concurso, pero sí los corazones de un público que encontró el acto tan hilarante como para que la Portsmouth Sinfonia decidiera no disolverse después de desvirgarse sobre el escenario, como se había planeado inicialmente, sino seguir adelante con sus funciones demenciales.

La banda se estableció oficialmente sobre una serie de normas encantadoras: cualquiera podía unirse a ella independientemente de su experiencia musical, y lo único que se exigía a los miembros era asistir a todos los ensayos. En el caso de los músicos con tablas, la Portsmouth Sinfonia no aceptaba a quienes siendo virtuosos con las notas forzasen el tocar mal a propósito. En su lugar, a esos músicos competentes les sugerían cambiar a otro instrumento con el que no estuviesen familiarizados. James Lampard, fundador y miembro original de la Portsmouth Sinfonia, condensaba el alma del proyecto con su propio testimonio: «Me compré un saxofón por la mañana. E intenté tocarlo por primera vez en el ensayo oficial de la Sinfonia esa misma tarde». El repertorio inicial de la banda estaba compuesto por melodías populares de la música clásica (temazos como «Así habló Zaratustra», la obertura de «Guillermo Tell», o el vals «El Danubio azul»). Obras famosísimas, seleccionadas a propósito para facilitar que aquellos miembros de la Portsmouth sin formación musical al menos tuviesen claro cómo debería sonar más o menos el resultado.

Poco a poco, la orquesta fue encadenando actuaciones en locales o eventos artísticos y cultivando una base de fans que se descoyuntaban de la risa contemplando los exquisitos accidentes sonoros de la formación. Pero lo cierto es que, aunque la Portsmouth Sinfonia era consciente de la comicidad de sus actuaciones, el humor no era su principal objetivo.

En realidad la agrupación era una celebración del amateurismo, de la validez de lanzarse a hacer algo con muchas ganas aunque nunca se alcanzase la perfección. «Había un mensaje artístico en ello, una filosofía prepunk», explicaba Lampard, «la idea de que si quieres montar una orquesta simplemente te lances y lo hagas. No importaba si nosotros podíamos tocar o no. Lo que hacíamos era interpretar aquellos temas clásicos de un modo diferente».

La comparación con lo punkarra era bastante acertada, porque los de Portsmouth fueron una alineación punk antes de que existiese el punk, una muestra de rebeldía natural ante el encorsetamiento de la música clásica. A Johnny Rotten lo ficharía Malcolm McLaren como cantante de los Sex Pistols solo por sus pintas macarras. Pero cinco años antes, la Portsmouth ya había otorgado la batuta de director de orquesta a John Farley únicamente porque el tío «tenía pinta de director de orquesta». Una decisión que Lampard rememoró con cariño: «Él tenía buena imagen, pero no sabía nada sobre música. Recuerdo cuando inició el vals “El Danubio azul” con una cuenta de “uno, dos, tres, cuatro”. Aquello fue el caos».

Durante la década setentera, la Portsmouth pasó de ser una curiosidad simpática a convertirse en fenómeno de culto y posteriormente en éxito, publicando discos en vinilo y actuando en salas londinenses tan prestigiosas como el Royal Festival Hall o el Albert Hall. Durante esos años, la formación engrosó notablemente sus filas gracias a las docenas de nuevos miembros que se alistaban para batallar con los pentagramas.

En un momento dado, la Portsmouth Sinfonia llegó a tener más de ochenta integrantes oficiales. Entre ellos también militaban músicos mañosos, que ayudaban a encauzar un poco los conciertos, y personalidades como el compositor Simon Fisher Turner, el productor Clive Langer o un Brian Eno que, maravillado con el concepto, se había sumado a la orquesta a los pocos meses de su concepción, empuñando un clarinete que no tenía muy claro cómo tocar. Otras incorporaciones acontecieron de manera inaudita y maravillosa, como ocurrió en el caso del compositor Michael Nyman, la persona que en 1970 se sentó ante una actuación de la Portsmouth sin sospechar que al finalizar la función él mismo sería un miembro del grupo. «Contemplé toda la primera parte», relataba Nyman, «y me sentí tan emocionado, entretenido y excitado como para acercarme durante el descanso a Gavin y preguntarle “¿Hay algún instrumento libre? Me gustaría unirme”. Tenían un violonchelo disponible, así que, de repente, me encontré tocando “En la gruta del rey de la montaña” durante el segundo acto».

Nyman era consciente de la risas que provocaban las actuaciones, pero también de que aquello iba más allá: «Todos éramos artistas serios o músicos experimentales. Y ninguno de nosotros se había unido para hacer música graciosa. Como consecuencia de la configuración de talentos en la Sinfonia, no podías evitar obtener resultados diferentes y desagradables. Pero no éramos malos de manera deliberada. Y la combinación de todos los errores individuales construyó una estructura musical que resultaba incomparable».

En el 73, la Portsmouth Sinfonia firmó un contrato con la discográfica Transatlantic Records para imprimir su magia sobre elepés. Y Transatlantic asignó a un jovenzuelo desconcertado llamado Martin Lewis ejercer como mánager del grupo: «Al principio no entendí por qué habíamos fichado a una orquesta para grabar clásicos. Y luego me senté a escuchar sus temas. Unos minutos más tarde las lágrimas recorrían mi cara mientras pensaba “este es mi bebé”».

La orquesta entró en el estudio de grabación con su filosofía por delante, grabando una única toma por cada tema y a partir de ahí que fuese lo que Dios quisiera. La criatura concebida en aquellas sesiones tan inusuales fue un disco de vinilo titulado Portsmouth Sinfonia Plays the Popular Classics y lanzado en 1974, un elepé que la revista Rollling Stone declararía «Mejor álbum de comedia del año». En mayo de ese mismo 74, la banda, promocionada como «La peor orquesta del mundo», ofreció un concierto en el prestigioso Albert Hall londinense con una alineación en la que se podía vislumbrar a Bryars al celo, a Eno a cargo del clarinete y a Nyman amarrado a un bombardino. «Estábamos flotando», recordaría Lampard, «subimos al escenario pensando «¿Qué coño hacemos aquí?»».

La Portsmouth se presentó ante la audiencia anunciando que la vida sin música sería un error, y lanzándose a continuación a producir lo que solo un grupo muy seguro de sí mismo llamaría música. El repertorio para la gran ocasión incluyó cosas como una marcha militar de Schubert, «El cascanueces» de Chaikovski o la obertura del «Guillermo Tell» de Rossini. Y uno de los momentos estelares del concierto fue la alianza de la Portsmouth con Sally Binding, una talentosa pianista que subió a las tablas para ejecutar con exquisita profesionalidad y hermosa elegancia los acordes del «Concierto para piano n°1» de Chaikovski mientras a su alrededor la orquesta masacraba el clásico con la misma dedicación. Para su intervención, Binding hubo de hacer una pequeña concesión que traicionaba a Chaikovski: acordó modificar la partitura sustituyendo la tonalidad original de Si bemol menor por una en La menor más manejable porque «los sostenidos y los bemoles tendían a desconcertar a la orquesta», según explicaría el mánager de la pandilla.

El Albert Hall también sería testigo de otro acontecimiento que tenía bastante de épico: un coro de trescientos artistas, ensamblado para la ocasión, berreando su propia versión del famoso «Aleluya» que Händel compuso como cierre de El Mesías. El concierto se editó en vinilo poco después, bajo el título Hallelujah! The Portsmouth Sinfonia at the Royal Albert Hall, para que los melómanos pudiesen disfrutar en su propia casa de la que, probablemente, fuese la mejor orquesta del mundo.

La mejor orquesta del mundo

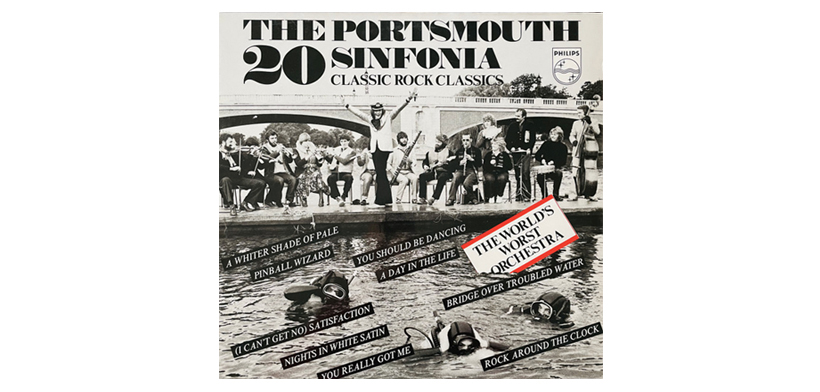

A principios de los ochenta, la orquesta, que ya había dejado de girar, lanzó un último elepé titulado 20 Classic Rock Classics en el que abandonaba la música añeja para atreverse a versionar grandes éxitos del pop y del rock como «(I Can’t Get No) Satisfaction» de The Rolling Stones, «You Rally Got Me» de TheK kinks, «You Should Be Dancing» de Bee Gees, «God Only Knows» de The Beach Boys, «Pinball Wizard» de The Who o el famosísimo «Don’t Cry for Me Argentina» del musical Evita.

En 1994, con la Portsmouth Sinfonia desaparecida por completo desde hacía mucho más de una década, la BBC perpetró un documental sobre la loca pandilla de Gavin Bryars y sus logros. Pero la emisión del programa se canceló en el último minuto, por culpa de las presiones de la Bournemouth Symphony Orchestra, un conjunto muy serio que temía que la audiencia confundiese a las dos bandas por la similitud de sus nombres. «Habrían sido afortunados [de ser confundidos con la Portsmouth]. Ellos nunca lograrían recrear nuestro sonido por mucho que lo intentasen», afirmó Lewis en su momento.

Es cierto que la que fuera etiquetada como la peor orquesta del mundo puede resultar tan amena para los oídos más refinados como una tarde de torturas medievales. De hecho, muchos temas de la Portsmouth no sonarían muy diferentes si cada miembro del grupo en lugar de tocar un instrumento se dedicase a coser un gato a pellizcos. Pero eso no significa necesariamente que fuesen malos. Porque estamos hablando de una banda que promulga que si quieres ser músico lo único que tienes que hacer es agarrar un instrumento y sudar por completo de lo que opine el resto del mundo. Un grupete que ha demostrado que cualquier ocurrencia es un entretenimiento válido si se ejecuta con ganas y se observa sin prejuicios. Una asociación que reverencia lo amateur mientras le dedica un corte de mangas a la idea popular del fracaso. Una pandilla que defiende que la vida sin música es un error y que es precioso cometer errores en la música. Y una orquesta así no podrá ser nunca «la peor orquesta del mundo», sino exactamente todo lo contrario.

En septiembre de 1979, la Portsmouth Sinfonia ofreció el último concierto de su historia. No existió una separación oficial, simplemente dejaron de hacer bolos. Las malas lenguas aseguraban que la culpa la tuvieron los músicos de la banda porque, con la práctica adquirida durante tantos años de actuaciones, ya habían empezado a tocar bien.

El peor equipo de fútbol del mundo es casi cualquiera de los que forman los chavales en los patios de los colegios, pero no constituye un hecho cultural, porque ofendería a los futbolistas. Ahora bien, en una sociedad donde se ha convertido en un valor no leer jamás un libro, dar por culo de alguna manera a la música clásica parece una buena idea.

Convendría no alentar a los pokeros de nuestro tiempo. Con Rosalia ya se dan bastantes humos.

Que si quiere bolsa señora

Póntela en la cabeza. Apenas notaremos la diferencia.

Claramente vd no ha entendido el sentido del artículo ni su contenido. Mucho menos su espíritu.

Le felicito, no es fácil pues está bien escrito y la intención artística (plenamente legítima) perfectamente reflejada.

Qué depósito de mala ostia son algunos.

Estoy harta del tiro al plato a la música clásica. Constituye un elemento indispensable para la cultura de una persona.

Por cierto, Ostia es el antiguo puerto de Roma. Supongo que has querido escribir «hostia».

Te felicito igualmente por tu esmerada inteligencia.

Excelente artículo, Diego.

Un texto fantástico, sr. Cuevas. Suelo merodear por Jotdown desde hace muchos años precisamente por estos artículos, que me descubren historias maravillosas que desconocía. Y estoy ansioso de llegar esta tarde a casa para ponerme esa canción.

Busquen el programa de aquí hay dragones donde Rodrigo Cortés habla de la orquesta y gócenlo.

Cuando he leído lo de «suban el volumen hasta el once o por ahí», he pensado que no importaba lo que leyera después, el artículo me iba a gustar.

Pero, y que me perdone Nigel Tufnel, el resto del artículo aún es más ruidoso. Muy, muy apropiado, señor Cuevas :-)

Gracias por este gran gran artículo. Hace menos de una semana oí hablar por primera vez de esta orquesta gracias a un amigo. Merci Sylvain! Me ‘puso’ en su móvil «Así hablo Zarathustra»… La sonrisa me duró mucho más que la pieza. Genial idea.

Aunque pueda parecer que no hay demasiada conexión entre estos dos proyectos, animo a quien no lo conozca que escuche ‘The third reich rock’ n’roll» de The Residents. Otra fantástica idea loca! Saúde!

Huele a libertad. Me encanta.

Joer, es eso.

Muy buen artículo. Y me he reído mucho.

¡Qué interesante! La verdad es que ahora pensando he vivido situaciones quizás no tan extremas, pero sí parecidas.

Como perpetrador de la viola, por ejemplo, pues eso, hice lo que pude pero es verdad que no engañaba a nadie en las audiciones: era estudiante de una escuela de música. Pero cierto es que si te quitas la vergüenza todo cambia.

Tocando el bajo con una Big Band, hice un concierto horroroso porque no se oía nada y aquello era un jaleo y, en vez de sufrir como me pasaba habitualmente, me la sudó todo tanto que desde entonces pasé a ver las cosas con otra perspectiva. Al público tampoco pareció importarle.