What kind of man was Mr. Pope in his conversation?

(Samuel Jonhson) dialoga

.

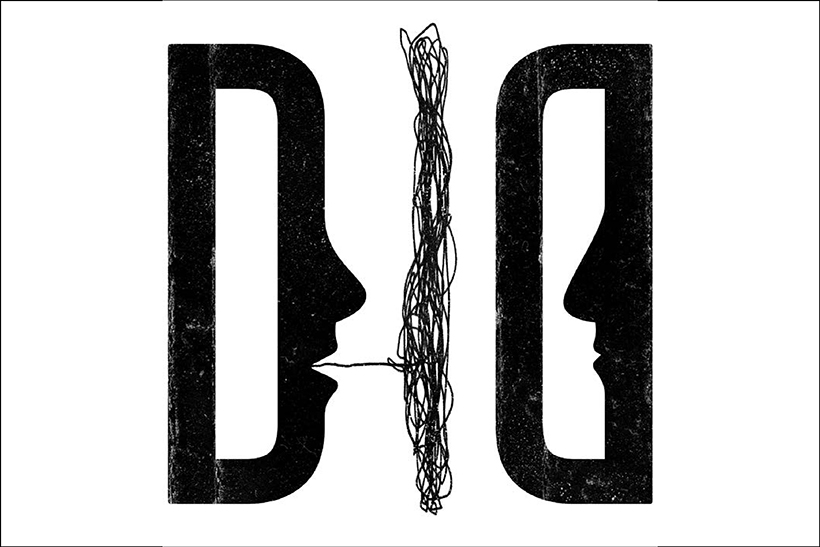

People usually fight because they don’t know how to argue.

(Gilbert K. Chesterton)

El azar me ha convertido en profesor de Retórica en la Facultad de Comunicación de una universidad española, donde ya no se imparte ni una sola asignatura de humanidades. Es decir, ni historia, ni filosofía, ni literatura. En realidad, los nuevos planes de estudios pretenden que los futuros comunicadores aprendan a exponer, argumentar y rebatir sin conocimientos humanísticos, porque para eso existen las competencias, concepto que a priori descarta la posibilidad de que alguien sea incompetente. Llegados a este punto, no deseo hablar ni de la universidad ni de los estudiantes, sino de la retórica y su importancia en esta era de monólogos y somniloquios.

Existe una retórica clásica y tradicional, que es la que nace de la Retórica de Aristóteles y que podemos seguir a través de clásicos latinos como Cicerón y escolásticos medievales como san Agustín, con su constelación de figuras, lugares y discursos. En líneas generales, se trata de la misma retórica que sirve como esgrima verbal para triunfar en los debates al estilo de Schopenhauer en El arte de tener razón (1864) como de la «nueva retórica» transformada en Tratado de la argumentación (1989) por Chaïm Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca, aunque ninguna nos salve de que nos propinen la expresión «lo que dices es pura retórica», porque —en el fondo— el desprecio de Platón por los sofistas sigue siendo el oprobio de la retórica.

Platón no solo es la fuente de la filosofía occidental, sino el fundamento de todos los autoritarismos políticos de la historia, como demostró Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos (1945). Sin embargo, en la Atenas de Pericles, Platón tuvo un rival que fue más popular, mejor maestro y un crítico rotundo de muchas ensoñaciones platónicas como la del «rey filósofo». Me refiero a Isócrates (436-338 a. C.), orador y educador ateniense que promovía la enseñanza de la retórica al pueblo, en oposición a la enseñanza de la filosofía a los aristócratas encarnada por Platón.

Las lecciones retóricas de Isócrates —perdidas o destruidas— buscaban entronizar la cultura y el conocimiento, para fomentar la opinión libre e individual que los ciudadanos debían exponer en las asambleas. Existen eruditas investigaciones sobre la figura de Isócrates, pero la documentación que manejo proviene de la bibliografía de mis estudios universitarios de historia. A saber, la maravillosa Paideia (1933) de Werner W. Jaeger y un deslumbrante capítulo de Uso y abuso de la historia (1975) del helenista Moses I. Finley, titulado «El legado de Isócrates».

Pido perdón por este largo excurso, pero necesitaba desarrollarlo para compartir la idea de que el modelo platónico de diálogo —pedante, aristocrático y proselitista— ha entrado en crisis como consecuencia de la desaparición de los saberes humanísticos en casi todos los planes de estudios del planeta. La academia platónica, empeñada en crear una élite racional adiestrando a la nobleza en la abstracción matemática, contrastaba con la scholé isocrática, que convertía el tiempo libre de los artesanos y los campesinos en el espacio de discusión imprescindible para cultivar la virtud y el conocimiento a través de la retórica. Es decir, del diálogo y la discusión entre iguales. No es casual que la raíz de la palabra escuela —en casi todas las lenguas— provenga de la scholé de Isócrates.

La ausencia de diálogos en nuestros días tiene su origen en la desaparición de los entornos humanistas —el «Legado de Isócrates», según Finley—, que han acentuado la desigualdad cultural y encumbrado a élites que fabrican sus discursos desde una presunción de certeza y que solo se dirigen a sus propios partidarios:

Si, como en verdad casi nadie discute, nuestro mundo no conoce nada comparable a la tragedia griega o a las misas de Bach, en ese respecto, ha de considerarse evidentemente la posibilidad de que lo que haya cambiado no sea el gusto popular, sino el cimiento social mismo; la cultura superior ya no está emparentada con un lenguaje general y con una escala de valores comunes.1

En realidad, la aridez dialéctica no es un fenómeno únicamente político, porque las redes sociales han favorecido la creación de comunidades digitales donde reina la unanimidad y se elimina cualquier expresión de discrepancia o disidencia, ya se trate de entretenimiento, modelos de vida o sentimientos identitarios. El coreano Byung-Chul Han ha reflexionado al respecto en La expulsión de lo distinto (2016):

En el futuro habrá, posiblemente, una profesión que se llamará «oyente». A cambio de pago, el oyente escuchará a otro atendiendo a lo que dice. Acudiremos al oyente porque, aparte de él, apenas quedará nadie más que nos escuche. Hoy perdemos cada vez más la capacidad de escuchar. Lo que hace difícil escuchar es sobre todo la creciente focalización en el ego, el progresivo narcisismo de la sociedad. Narciso no responde a la amorosa voz de la ninfa Eco, que en realidad sería la voz del otro. Así es como se degrada hasta convertirse en repetición de la voz propia. Escuchar no es un acto pasivo. Se caracteriza por una actividad peculiar. Primero tengo que dar la bienvenida al otro, es decir, tengo que afirmar al otro en su alteridad. Luego atiendo a lo que dice. Escuchar es un prestar, un dar, un don. Es lo único que le ayuda al otro a hablar.2

Para mí, saber dialogar supone conciliar placer, humildad y admiración. También exige renunciar a tener la razón, porque siempre será mejor tener varias razones. Y —por supuesto— discutir nos insta a disfrutar de la generosidad de estar siempre dispuesto a aprender y admirar. Por eso esta manera de dialogar no es una virtud platónica, a pesar de la narrativa dialógica que desplegó Platón en sus obras. El diálogo —tal como lo he presentado— es un ejercicio retórico isocrático. Un arte que prosperó en los cafés parisinos, los clubes londinenses y las tertulias madrileñas, como bien sabemos los lectores de George Steiner, Samuel Johnson y Ramón Gómez de la Serna, aunque hoy es un arte en peligro de extinción, porque la parafernalia digital nos permite permanecer aislados mientras retroalimentamos nuestras convicciones gracias a los vídeos, pódcasts y cadenas que acopiamos para no tener que bajar nunca de nuestros campanarios:

Finally, the ersatz conversible world is expanding and conversation avoidance mechanisms are becoming increasingly popular. Not only can we listen to or watch videos or play video games anywhere —using mobile phones or portable play stations.3

Siempre me divirtió esa máxima española que asegura que «dos no pelean si uno no quiere», porque consiente muchas variantes verbales sin perder su eficacia. Por ejemplo, que «dos no dialogan si uno no quiere» o no sabe, como apuntó Chesterton, a propósito de la necesidad de discutir.

Notas

(1) Finley, M. I., «El legado de Isócrates» en Uso y abuso de la historia, Crítica 1977, p. 322.

(2) Han, B.-C., La expulsión de lo distinto, Herder, 2017, p. 113.

(3) Miller, S., Conversation. A History of a Declining Art, Yale University Press, 2006, p. 297.

«Dos no pelean si uno no quiere» es uno de esos aforismos que siempre he archivado mentalmente en el apartado de «estupideces varias». Sí, porque si se lleva eso a cabo , el que no pelea porque quiere evitar discusiones y mal ambiente, baja los brazos e irremisiblemente, le cede al que sí está dispuesto a pelear siempre, el dominio absoluto para impartir su tiranía en todas las disensiones que se puedan dar en la vida.

Maestro Ciruela: conviene poner siempre la otra mejilla, porque si te dan una segunda hostia en la misma te dolerá más.

Si tuviera que elegir entre conservar las obras de Popper y las de Platón, lo siento por Popper (a quien, por cierto, visitaba Margaret Thatcher por lo muy «abierto» que era).

Tu alegato en contra de Platón me causa erisipela. Me recuerda la gente del Mayo francés tratando de borrar de la historia de la filosofía a Hegel, por haber legitimado el estado prusiano y ser inspirador el gobierno del pintor de brocha gorda. Un intelectual como Adorno salió al paso diciendo que era un signo de barbarie condenar la obra de Hegel, en particular por parte de personas que manifestaban no haberlo leído jamás. Marcuse no sólo se pronunció a favor de Hegel, sino que escribió en su honor uno de los mejores libros de dialéctica hegeliana que yo recuerde: “Razón y Revolución”.

Platón es, sin duda, el filósofo más influyente que haya existido. Ocho siglos después de su muerte es el único filósofo al que Diógenes Laercio dedica todo un libro. Los teóricos de la Academia Florentina, que medio inventó el Renacimiento, fueron platónicos hasta el extremo de forzar a la Iglesia a reconocer la inmortalidad del alma humana como un dogma de fe.

Platón no encarna la educación de la élite. Ocurría que había un hoplita llamado Sócrates interrogaba a medio mundo y sólo encontraba respuestas entre el círculo de los que ya tenían educación y una vida desocupada para poder pensar en otros temas que no fuera el mero sobrevivir.

Yo no escribiría en contra del filósofo capital en un mundo donde se ha convertido en un valor ir por la vida manifestando no haber leído jamás un libro.

Gran aporte, gracias.

Pingback: 107º Diálogo Punto de Fuga: CON RAZÓN O SIN ELLA

Pingback: Echarle tinta al tiempo: 'Curar la piel' - Jot Down Cultural Magazine