Han convertido los ochenta en un icono de cuya biografía ellos mismos se ocupan. Encontraron además en la red el nido perfecto donde seguir masturbando el dulce recuerdo de aquellos días. Sienten, en el fondo, el mismo celo de toda generación por su época, por sus años tiernos, que creyeron eternos; por cuando la vida era vida y no cuanto ahora padecen. Nacidos a primera mitad de los setenta comparten la experiencia vital de la década siguiente, que creen la más única de todas. Y no yerran del todo. O no al menos en dos motivos tan fraternales que no pueden entenderse el uno sin el otro, como el vaivén de un péndulo.

En España la generación de los ochenta es la primera propiamente crecida con la televisión y tal vez la última que lo hizo jugando en la calle. Calle y televisión nunca fueron más hermanas. No hay una razón que necesariamente las vincule. Sí en cambio la prodigiosa realidad de aquel matrimonio. Así corríamos a proponer, compartir y escenificar cuanto veíamos en pantalla, transfiriéndolo felices a los patios, parques, callejuelas y arrabales que atestábamos. La caja, que entonces no era tonta, tenía su natural proyección en el barrio. Y esto lo abarcaba todo: tanto éramos olímpicos o futbolistas sudando el asfalto que lagartos de V: La Batalla Final, al término de cuyos episodios caíamos de nuevo en la calle a desgranarlos con gran entusiasmo. Y los que tenían la suerte de contar algunas monedas en los bolsillos, de costumbre los mayores, se hacían con aquellas enormes gominolas de ratones que tragaban de golpe como la pérfida Diana. En suma, el componente vital en torno a la televisión endulzaba buena parte de la existencia, haciendo de la pantalla nuestra verdadera y casi única literatura.

Cuánto ha cambiado todo. A los trece años el contenido simbólico de que estábamos equipados era muy diferente al del preadolescente de hoy, sumergido en internet por un océano de mundos sin dique más confuso y voluminoso que el nuestro. Nuestra ventana al mundo era un doble canal de televisión y una programación escueta, como lenta y segura, lo que dotaba a sus contenidos de un gran peso. Y tal era el flaco orden de entonces y tal la abrumadora oferta digital de hoy día que tiene uno la impresión de haber crecido en un medievo audiovisual.

Se quiere subrayar sin embargo una doble virtud de aquella sencillez. Primero, más allá de nuestra programación infantil, los informativos, los deportes y algunos otros clásicos como Gente Joven o el Un, Dos, Tres, no anticipábamos lo que íbamos a ver. Muy a menudo nos topábamos con ello, por sorpresa. Como si lo crucial fuera cuanto esa misma programación nos ocultaba. Era precisamente en los intersticios de la tele, que algunos aún vivimos en blanco y negro, cuando la tele, allá en lo más profundo, nos podía sorprender. Por eso aquella televisión era una televisión misteriosa. Encerraba en sus vacíos y deshoras contenidos que, a solas, nos cogían a traición, como si estuviéramos —cuántas veces lo creí— predestinados a verlos, a ser devorados y maravillados por ellos. Y algunos, de modo tan decisivo que acabarían incorporados a nuestra memoria para siempre. Como vertebrando parte de lo que somos.

No hay ni una sola razón por la que los miembros de aquella generación, hoy a los cuarenta, admitan una preferencia de género en aquellos contenidos. Y sin embargo la experiencia me ha indicado —tiempo ha tenido uno de comprobarlo— que efectivamente aquellas escenas al azar, capítulos de series perdidas, finales y sombras, marcaron a sangre y fuego la tierna visión de aquellos niños. Que el terror y el misterio, que lo imprevisible, inexplicable, macabro y monstruoso de alguno de aquellos instantes, calaron muy hondo en el alma infantil y obraron, qué otra razón si no, su inquietante cometido.

Nunca he sabido si la raíz profundamente misteriosa de aquella televisión se debía a que nos tomáramos muy en serio sus imágenes o a la naturaleza frágil y fácilmente impresionable de la edad. El caso es que este tipo de experiencias, con la vaguedad del recuerdo, pudieron extenderse como entre los últimos setenta y las postrimerías de la década siguiente. Muchos de aquellos niños, por sorpresa o con aquel morboso sigilo de lo prohibido —según la particular tolerancia familiar—, ya nos habíamos tragado sin digerir escenas de crudo impacto en alguna reposición de Historias para no dormir, en la espléndida Mis terrores favoritos, o fuera del esperado molde de parrilla, en alguna cinta emitida a la tarde noche en el programa La clave y su cabecera de ultratumba —acude El silbido de la muerte— o a traición, el estridente final de La mosca o El fantasma del paraíso. Algunas de aquellas experiencias frente al televisor, a solas y oscuras, podían resultar incluso traumáticas para las sensibilidades, entiéndase, más infantiles. Ninguno estábamos libres. Porque éramos, fuimos también la generación del asombro, tal vez la última a que la pantalla pudo afectar con consecuencias que trascendían sufrir una temerosa noche en vela.

Trascender como recordar vívidamente tantos años después los nefastos resultados en las horas siguientes. Acostado a la fuerza el niño no podía evitar reproducir una y otra vez aquello que tanto impacto le había causado. Uno podía caer dormido. Pero casi esto era peor cuando cruzada la puerta del sueño aguardaba una terrible pesadilla donde uno mismo se convertía en víctima de las escenas que poco antes le habían aterrorizado. En los peores casos no era ya el sueño lo evitable sino la cama, la habitación y la oscuridad. Dudo mucho que haya un solo niño de entonces que alguna vez no llamara desesperado a sus padres en mitad de la noche. Estas secuencias, auténtico material de diván, podían tener su origen incluso fuera de casa. Pongamos que a causa del imperdonable error de colar a un niño de cinco años en el cine a ver El triángulo diabólico de las Bermudas, donde una muñeca maldita cobraba vida, y evitar que el crío, previniendo la soledad de la noche, durmiera en la habitación de su hermana mayor, una estancia atestada de amenazantes muñecas.

Muñecas. Muñecos. Un espíritu ensoñador y fantasioso, una cabecita muy inclinada por ello al terror y la ciencia ficción, aprende muy pronto la siniestra condición de esas criaturas. Tal vez por esto haya decidido escarbar en la memoria para rescatar la corona particular de todo lo antedicho. Que haya llegado el momento de regresar a uno de estos capítulos que tiene uno la absoluta certeza de no ser exclusivamente personales. No es otra la razón del rescate.

Así pues, pongamos a un muchacho de trece años frente al televisor una tarde cualquiera en mitad de los ochenta, una tarde de sábado en el mes de julio, generosa por las vacaciones y la soledad de la casa. Se celebraban las fiestas del pueblo y la familia las disfrutaba. A eso de las siete y media le absorbía a uno El Equipo A tras el cual el Telediario y el Informe semanal daban una tregua en la que distraerse con cualquier cosa, incluido el Estadio 2, que terminaba a eso de las nueve, tras lo que uno cenaba y a falta de quehaceres, podía regresar a la sala y caer en la Noche de teatro de la UHF, dando una oportunidad a El caso de la mujer asesinada, de Miguel Mihura y Álvaro de la Iglesia, con Amparo Rivelles, Ismael Merlo y Javier Escrivá. Un guion literario, elegante y algo complejo podía no calar en un mocete de acción y naturaleza distraída, y lo que venía después, Diálogos con la música, ya no era pasto suyo. Como tampoco una edición más de Sábado Noche, que por aquel entonces presentaba a dúo Toni Cantó y Paola Dominguín. Así pues y por alguna razón que bendecir eternamente me incorporé a poner la primera cadena, la VHF, cuando al borde de las once de la noche, cálida y silenciosa, brotaba de entre las largas y oscuras cortinillas de entonces el inicio de una historia —no supe si película o serie— un escueto dormitorio en el que dormía un matrimonio (Michael y Ann). La escena era calma.

La suya y la mía.

……………………………………

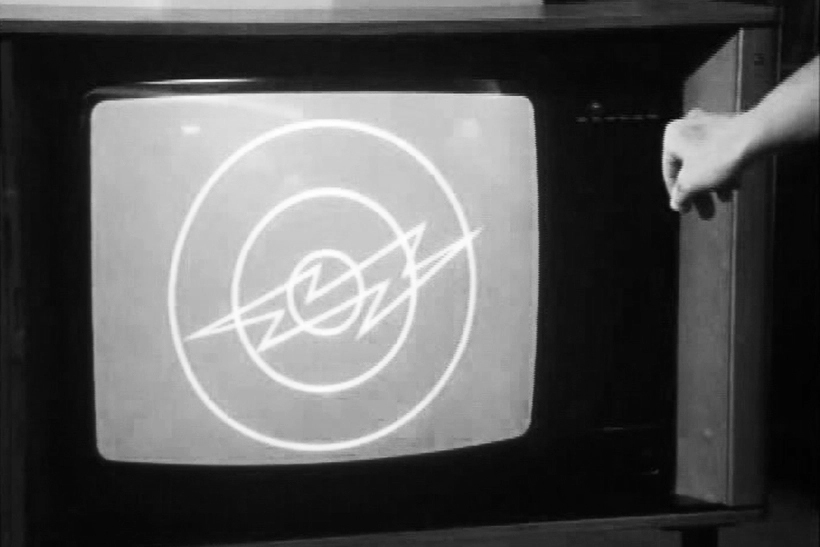

Ella se despierta. El reloj de su mesita marca las 4:10 de la madrugada. Está insomne, hace calor —33º marca un termómetro — y acude a la cocina a beber agua. De pronto algo llama su atención tras las cortinas, que descorre. Una pared oscura cubre el exterior, algo sólido y uniforme tras lo cual no se ve nada. Y lo mismo ocurre tras otra puerta. Asustada llama a gritos al marido. Juntos comprueban que tras todas las ventanas y puertas se encuentra, como a un palmo de distancia —«¿Qué demonios es esto?»—, el mismo muro. «Es macizo. Echaremos un vistazo desde el exterior». Pero no hay exterior al que salir. El muro circunda por completo la casa. «Es como hierro. Jamás había visto una cosa semejante» / «Y está caliente». Ambos acuden al teléfono. «Llamaré a la fábrica. Siempre hay alguien allí». Nadie contesta. Michael toma un hacha y el muro, macizo como el acero, devuelve los patéticos golpes. Y a la perplejidad de ambos sucede el temor y las preguntas, de igual absurdo que la sofocante situación. «No hay nadie que pudiera construir un muro así sin despertarnos». Al encender la TV del salón todos los canales son uno, que muestran inertes un extraño logo. «Es el símbolo de una emisora» / «No lo había visto jamás» / «La dejaremos encendida». En la radio tampoco hay señal.

Para entonces Sara, la hija, una niña de unos diez años que lleva consigo una muñeca (Daisy), se había despertado cuando empieza a oler a quemado. La habitación donde dormía el matrimonio está ardiendo. Michael y Ann consiguen sofocar el fuego, provocado por unas cerillas cuya caja presenta el mismo logo que aparece en la TV.

«¡El tejado!», alumbra Ann como una posible salida. Y así ambos suben a la estancia más alta de la casa, una buhardilla cuya cubierta Michael destroza con el hacha topándose enseguida con el muro, que también tiene techo. Toda la casa está aprisionada y la temperatura interior ha alcanzado ya los 40º. Durante una frenética conversación sugieren la idea de que el gobierno ha protegido los hogares de sus ciudadanos de un ataque nuclear. «Ese calor… debe ser la radiación».

Pronto Ann comienza a presentar además extraños síntomas. «Mi mano. No la siento. Está como muerta» / «No recuerdo el día de ayer». Michael, que no ha cesado de apresurar soluciones en vano, recae en el garaje. Cree que el coche podría abrir una salida en el muro. Para acceder al garaje debe perforar una pared de la casa. Sin que el matrimonio se aperciba el morro del coche presenta el símbolo, que ya entonces es el gran dominador de cuanto sucede. Michael arranca el motor y embiste dos veces contra la diabólica pared negra. Pero es inútil. Sigue intacta. Desesperado resuelve un último intento vaciando de pólvora los cartuchos de una escopeta y prepara un explosivo casero que coloca junto a una de las ventanas del salón, que acaba destrozado tras un estallido que no causa el menor rasguño en el telón de acero.

La resistencia de la pareja comienza a flaquear y junto a la niña se protegen del insoportable calor tendidos bajo la escalera. Entretanto un torrente de baba negra, como una lava en ebullición, está manando de la chimenea y comienza a invadir una estancia de la casa. Ellos lo ignoran. Además de la parálisis del brazo Ann es entonces terriblemente consciente de su amnesia, que comparte con Michael, —«¿Recuerdas nuestra boda o el nacimiento de nuestra hija?»—, así como que todos los objetos de la casa presentan el maldito logo, circunstancia a la que él resta importancia. «Es la marca de fábrica». Pero Ann insiste y comprueba aterrorizada que también Michael tiene el símbolo tatuado en el brazo. «¿¡Cuándo… cuándo te han hecho eso!?». Mientras tanto la niña, como indiferente a todo cuanto ocurre, ocupa su tiempo leyendo Alicia en el país de las maravillas. «Papá, ¿qué es un collar de margaritas?» / «No lo sé», responde molesto. Michael se muestra incapaz de contestar a nada. Porque para entonces la pareja ha comenzado a ser consciente de ignorarlo todo de su pasado, del ayer mismo, incluso del exterior de la casa. Cuando Ann toma un álbum familiar comprueba que todas sus páginas están llenas de fotografías de la niña. Y aún algo peor. «Michael, todas las fotos muestran a Sara tal y como es ahora». Dirige entonces la mirada de su marido al reloj. Su voz está quebrada, como al borde de la desesperación. «Son las 4:10. ¡Eran las 4:10 cuando nos levantamos! Creo… creo que siempre han sido las 4:10». Ann insiste. Pregunta a Mike por su vida. Él no contesta. Como si no supiera nada. «Michael, yo tampoco lo recuerdo. ¿¡Quiénes somos!?». Visiblemente agotado él añade al tormento iguales síntomas que ella. Ha dejado de sentir una pierna. El libro que Sara leía contiene la misma página en todas sus hojas. La casa es un horno insoportable y Ann finalmente se derrumba. «¡Por lo que más quieras, Michael, rompe el muro!».

Un fuerte hedor dulce ha invadido además el interior haciendo más opresivo el aire y los grifos han dejado de surtir agua. Cuando las fuerzas del matrimonio están a punto de caer una última idea acude en su ayuda. El suelo. Michael se arrastra junto a la puerta a perforar el piso con el hacha. Arrancan la madera y bajo ella escarban un extraño polvo aislante hasta dar con algo duro que presenta una inscripción. Es el logo, el símbolo inscrito a tamaño gigante en el piso de metal. La casa está encerrada en un cubo hermético de acero. Un grito llega entonces desde otra estancia. Es la niña. Su muñeca ha caído atrapada por la masa viscosa y negra que ya lo invade todo a borbotones que sugieren, como The Blob, vida propia. Es el momento crítico, la muerte segura. «¡Esto es el infierno!».

De pronto toda la casa vira violentamente hacia un lado, como un barco al borde del naufragio, y los tres ruedan pasillo abajo. Acto seguido, en un plano completamente distinto, vemos a una niña, extrañamente ataviada, levantar la maqueta de una casa en miniatura sobre una plataforma, que rodea visiblemente molesta antes de que una puerta corrediza dé paso a su madre. Los atuendos y la estancia nos enfrentan al futuro. La niña lamenta que su hermano metiera la casita en el conducto de la calefacción, un cubo en el interior de unas paredes metálicas. Introduce la mano en la casa y extrae tres muñecos que enseguida reconocemos en Michael, Ann y Sara. Abre el tejado, sobre el que había una tableta de chocolate licuada, derretida por el calor, y devuelve a los tres a la cama, momento en que vemos a los tres por última vez en forma humana, aún con vida.

«Estarán destrozados ¿no crees, mamá?», protesta la niña del futuro. «Ya sabes lo mal que se ponen con el calor. Sobre todo Sara. Se pone horrible (…). Todo está roto. No es justo. Yo no juego con sus cosas. Me ha roto mis muñecos». Cuando la niña queda a solas vuelve a levantar la casa, en la cubierta de cuyo fondo reza una inscripción mientras la escena nos devuelve una macabra estridencia melódica a modo de apoteosis: UNIVERSAL AUTOMATA SYNDICATE – Date of Manufacture: 2090 AD. Coronaba el capítulo un mensaje sobreimpresionado en pantalla —This story is true. It has simply been told before its time— que traducía una voz grave cuando la estridencia no había disminuido: Esta es una historia real que ha sido relatada adelantándose a su época.

……………………………………

Resulta verdaderamente difícil describir el estado que me invadía cuando, bien pasada la medianoche, se echaron encima los créditos. No es necesario extenderse más. Me cabe la fascinante seguridad de que no fui el único, cosa que tanto tiempo después es posible comprobar a través de la red.

Enfriando hoy la impresión este inolvidable capítulo pertenece a la sepultada serie Misterio, en su idioma original Hammer House Of Mystery And Suspense (1984), una continuación de la Hammer House of Horror de 1980, emitida en Reino Unido el otoño de 1984, y dos años después en Estados Unidos como Fox Mystery Theater, de trece episodios independientes al igual que su antecesora. Child’s Play o Juego de Niños hacía el número doce y en España pudimos verlo, tal y como se ha relatado, por la primera cadena de TVE en la noche del 11 de julio de 1987, una fecha incluso relativamente tardía para toda aquella generación impresionable de la pequeña pantalla misteriosa, acaso la más respetable que conoció este país.

Child’s Play no está solo. Tiene de hecho un fabuloso precedente, el único que le hace frente, en Stopover In A Quiet Town (1964). Ambas forman parte de un encantador subgénero de la ciencia ficción que aborda parabólicamente los universos paralelos como mundos concéntricos, acaso fractales para un matemático, mediante la alquimia de las magnitudes ocultas, de las realidades en miniatura que incluso conviven con nosotros en forma de muñecos. El empleo de este arquetipo bebe de no pocas obras clásicas en su doble sentido inverso: los muñecos humanos y los humanos muñecos, donde destacan la extraordinaria The Living Doll (1963) —cuya secuela más conocida admite el terror en la versión tristemente tocaya de Child’s Play (El Muñeco Diabólico, 1988)—, así como la nutrida herencia de The Dummy (1962) en la macabra ambigüedad del muñeco en manos del ventrílocuo, y más recientemente secuelas algo remotas en Audrey Pauley (2002) o The Collection (2003), todas ellas en la pequeña pantalla. Porque mención aparte merece la abundante literatura sobre realidades concéntricos desde, al menos, Under The Knife (1896) de H. G. Wells.

Es probable que al rescatar esta pequeña joya no sean pocos los revisores de Child’s Play. Cabe entonces relativizar la revisión con la perspectiva del tiempo. No a través de una artificiosa benevolencia. Sino por la capacidad de regresar en lo posible a la misma noche en que fue descubierta. En caso contrario se corre el riesgo de hacer verdad que allá donde fuiste feliz no debieras volver, como una venerable forma de mantener intactos los rincones mágicos de la memoria.

Ese episodio, lo recuerdo. Lo recuerdo porque lo agradecí, que si los adultos quizá no pudieran entender el final, los niños ya estábamos preparados.

Qué maravilla darme cuenta hoy de que esas imágenes que tanto me impactaron de niño afectaron a tantos otros. Incluso gracias a la fecha exacta he podido recordar en qué tele y en qué casa vi este capítulo… ¡¡muy de acuerdo con el artículo, muchas gracias por escribirlo!!

Completamente de acuerdo. Tengo 46 (casi 47) y recuerdo con cariño (y el pelo de punta) aquel capitulo. Fue de las primeras historias que vi con ese giro final inesperado que luego se puso bastante de moda (Shyamalan, sin ir más lejos), y recuerdo que vi bastantes episodios de la serie (había uno sobre un tatuaje que crecía y crecía, o lo habré soñado?), pero el único que me impacto de verdad fue este de la casa de muñecas. Gracias por traer de nuevo aquel recuerdo.

¿De esta serie era el episodio del tatuaje que crecía? Qué miedo. ¿Y no había otro de un hombre paralizado al que dan por muerto? ¿O ese era de Alfred Hichcock presenta? De este de los muñecos no me acuerdo

Pingback: A la memoria de Drazen Petrovic