Hay una página sobre historia del sexo, The Whores of Yore que tanto la web como la cuenta de Twitter, @WhoresofYore, son de lo mejor que se puede encontrar en la hipertrofiada red para leer curiosidades interesantes y hechos del pasado impensables hoy. Es lo que tiene la historia del sexo, que está cargada de sorpresas. En 2020, parte de todo el conocimiento que su autora, Kate Lister, había vertido en Internet acabó en un libro, A Curius History of Sex (Unbound), que afortunadamente se ha traducido al castellano y en España lo lanza Capitán Swing.

De todos los capítulos, había uno que llamaba singularmente la atención, el que hacía referencia a un fenómeno del que no se han hecho muchas películas en Hollywood: El tráfico de testículos. Todo tenía su origen en la causa de múltiples problemas de la humanidad ayer y hoy: la andropausia. El pánico del varón a envejecer, el terror a perder potencia sexual, la histeria por dejar de ser un hombre que provee y fecunda a buen ritmo.

Todo comenzó en el siglo XIX, época en la que fue habitual relacionar las eyaculaciones con la salud. Cuando el periodo refractario aumentaba, la salud declinaba. Era indiscutible, pero debido al envejecimiento, no a una correlación con el funcionamiento testicular. Sin embargo, la medicina se puso a buscar fórmulas para mantener los caudales de semen a un nivel regular y lograr así que su portador fuese más joven. Una de ellas fue el injerto de testículos.

El fisiólogo francés Charles-Édouard Brown-Séquard, en los años 80 del XIX, empezó a inyectarse a sí mismo extractos testiculares triturados de conejos y perros. Por lo que fuera, notó que se encontraba mejor y planteó su hipótesis: «si fuera posible inyectar sin peligro semen en la sangre de los ancianos, probablemente obtengamos mejor actividad en lo concerniente a las facultades mentales y físicas (…) Es bien sabido que las pérdidas seminales, por cualquier causa, producen una debilidad mental y física proporcional a su frecuencia». Se pensaba que en el semen había una sustancia que, al ser reabsorbida por el organismo, podía vigorizar el sistema nervioso y otras partes del cuerpo. Es decir: detener el envejecimiento.

La mezcla de semen de conejos y perros que se picaba estaba, como el Ricard, diluida en tres o cuatro partes de agua destilada y se conoce que como placebo, de nuevo al igual que el Ricard, funcionaron estupendamente. Brown-Séquard notó que se sentía mucho mejor después de cada dosis. Creía que podía trabajar durante más horas, se concentraba mejor y, con 72 años que tenía, podía volver a bajar y subir escaleras. Todo gracias a meterse semen en la vena.

Parece de broma, pero esta investigación acabó publicada en The Lancet. Ahí lo leyó Serge Voronoff, cirujano y ginecólogo francés nacido en Rusia. Era director del prestigioso laboratorio Collège de France cuando se puso a replicar los experimentos. En su caso, implantando directamente testículos de mono en hombres que se quejaban de perder energías y, en definitiva, potencia sexual. Primero lo hizo en animales y, fuera como fuese, entendió que funcionaba injertar glándulas testiculares de un animal joven en uno más mayor para que este experimentase un rejuvenecimiento. Sus hallazgos fueron presentados en el Congreso Quirúrgico Francés de 1919. Ahí, entre sus colegas, afirmó solemnemente que había logrado revigorizar carneros injertándoles una glándula intersticial del testículo de otro macho de su misma especie. Su plan, en lo sucesivo, era trabajar para poder implantar la glándula de un mono en un anciano humano. El diario Le Petit Parisien acabó su crónica con la exclamación «¡que vivan las glándulas intersticiales!».

El experimento fue repetido en los meses sucesivos con ovejas, perros y toros. En 1920, Voronoff consideró que había garantías para hacer la operación en humanos. Su idea original, cuenta Lister, era emplear testículos humanos tomados de cadáveres o criminales (!), pero pronto se dio cuenta de que no se iba a poder asegurar un suministro regular, así que se compró una colonia de monos cerca de Niza para satisfacer la demanda, que debió ser importante a tenor del entusiasmo de la prensa.

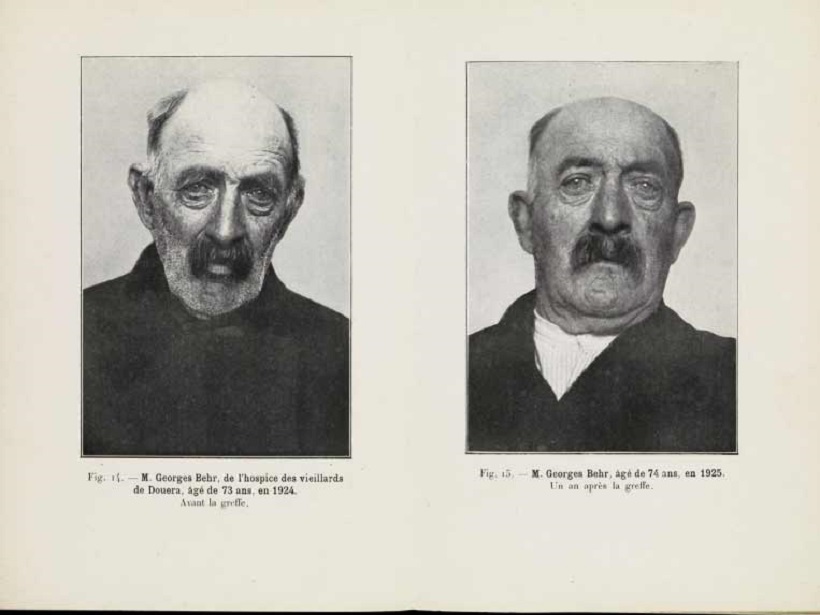

La operación consistía en hacer cortes longitudinales en los testículos del mono y luego, cada sección o rebanada, se introduciría en el escroto humano mediante una incisión justo debajo de la membrana de la túnica veginal (una especie de saco que cubre los testículos) con la esperanza de que fueran absorbidas. Como balance, en 1924, Voronoff escribió en su libro Forty-Three Grafts From Monkey to Man que había obtenido numerosos éxitos. Por ejemplo, citaba el caso de un inglés de 74 años, Arthur Liardet, que había recibido un testículo de babuino. Según sus notas, había rejuvenecido entre 15 y 20 años. «Todo ha cambiado radicalmente a partir de los resultados de un trasplante testicular que transformó a un anciano senil, impotente y quejumbroso, en un hombre vigoroso con todas sus capacidades, un hombre en la flor de la vida». El único problema fue que se murió dos años después.

En su siguiente libro, de 1925, Rejuvenecimiento mediante injertos, anotó que sus pacientes trasplantados habían dicho adiós al estreñimiento, los calambres, la fatiga y la colitis. En casos de depresión, después de recibir el testículo de mono, se encontraban más alerta, más joviales y con más energía. La libido regresaba a «un grado extraordinario». Había descubierto el elixir de la vida.

Por desgracia para Voronoff, la mayoría comunidad médica internacional no fue tan crédula como él había sido con Brown-Séquard. Hubo varios intentos de replicar su éxito, pero no salieron bien. El veterinario francés Henri Velu lo hizo con ovejas y dijo que solo logró que se pusieran de mal humor. Cuando presentó los resultados en la academia dijo que Voronoff «deliraba». En Australia y Alemania también vieron que el trasplante de testículos no servía al paciente para nada positivo. En Gran Bretaña, sin embargo, no dejaron que Voronoff fuese a operar por motivos de bienestar animal.

Al final, realizó casi quinientos trasplantes hasta que perdió la credibilidad. No obstante, alguno sí que tragó, cómo no, en Estados Unidos. Allí, en Kansas y Texas, John Richard Brinkley, con un diploma médico comprado, se enriqueció injertando testículos de macho cabrío con la promesa de devolverle la erección a los ancianos, generalmente agricultores jubilados. Llegó a operar a cientos de personas, mujeres incluidas. Muchos de estos pacientes murieron, pero por las infecciones de la intervención. Durante los años 30, fue demandado más de una docena de veces. En uno de los juicios ya fue sentenciado como «charlatán» y la avalancha de procesos que tuvo en contra le hicieron declararse en bancarrota en 1941 y morir un año más tarde.

Décadas después, David Hamilton, en The Monkey Gland Affair (London: Chatto & Windus, 1986) sugirió que uno de los orígenes del sida (el paso del virus de la inmunodeficiencia simia, VIH-1, a los humanos) pudo estar en esta oleada de trasplantes de testículos de simio a personas. Según apunta David K. C. Cooper en su libro A Brief History of Cross-Species Organ Transplantation lo que ocurría es que en infinidad de ocasiones, cuando se realizaba esta intervención, las lonchas de testículo que se introducían en el escroto humano ya estaban necrosadas. En esta investigación, además, se señala que Voronoff intentó convencer a las autoridades en París para que permitieran disponer los órganos de condenados a la guillotina.

Con un método más avanzado y menos dañino para otras especies, el doctor austriaco Eugen Steinach consideró que una vasectomía bilateral podía servir para retener el semen en el cuerpo a modo de tapón. Primero lo hizo con ratas y luego con humanos. Según sus experimentos, logró curar la impotencia y hacer que los hombres se sintieran «más optimistas y vivos». En 1924, Journal of the American Medical Association calificó estos métodos de «fantasía» y criticó que los galenos se aprovecharan de tantos varones de cierta edad «dispuestos a aprovechar estas ideas para conseguir un fin vigorizante». De hecho, el mismísimo Sigmund Freud se lo hizo para tratarse el cáncer.

Un trabajo que complementa este libro de Kate Lister es Replace them by Salads and Vegetables de James F. Stark. Ahí también se habla de Steinach y se cita que uno de sus pacientes manifestó «[mi] apetito comenzó a aumentar de tal manera que apenas podía satisfacerlo». Parece que todos estos experimentos si a algo sirvieron fue a la historia de los placebos más que a la medicina. También resulta gracioso un apunte biográfico de Voronoff que viene en este texto, parece que dedicó parte de sus esfuerzos a difundir que ni la dieta ni la calidad de los alimentos tenía nada que ver con la calidad del envejecimiento. Un truquito de desinformación médico-científica que, de forma más sofisticada y sobre todo cara, se sigue haciendo hoy para mayor beneficio de determinados laboratorios o sectores económicos.

Otros problemas asociados a estas prácticas fue el tráfico de simios para extraerles el interior de los testículos y, algo peor, de humanos. El primer caso en personas se produjo en 1922, en Chicago. Un hombre de 30 años fue encontrado inconsciente en un portal. En el hospital, lograron identificarlo. Era Henry Johnson, un electricista que se había ido a beber con un amigo la noche anterior. Al examinarlo, los médicos encontraron que se le habían extraído ambos testículos del saco escrotal y que la herida había sido limpiada con antiséptico y suturada por manos expertas.

Cuatro meses después, volvió a suceder. Joseph Wozniak, un trabajador polaco de 34 años, se despertó en un descampado después de una borrachera. Tenía un sabor extraño en la boca. Pensó que solo era una resaca más, pero pronto descubrió que le habían extirpado los testículos y que lo que olía era el cloroformo con el que le habían drogado. Pasados unos minutos pudo recordar que habían sido cuatro hombres que le habían puesto una bolsa en la cabeza e introducido en un coche. Este caso saltó a la prensa y se asoció al anterior. La policía se puso a investigar. Había un ladrón de testículos suelto por la ciudad.

Según Dale M. Brumfield, escritor del género american grotesk, los medios polemizaron con el caso. La mujer de Wozniak no se creía que le hubiesen secuestrado, porque no tenía dinero, y se especuló con que él mismo hubiese vendido su testículo. Cuenta este autor que en Chicago había antecedentes de estas prácticas. En 1914, Frank Lydston se injertó trozos del testículo de un cadáver en el suyo propio. Su idea estaba más encaminada a curar la homosexualidad, pero al final acabó extirpándose su testículo enriquecido por las complicaciones y se le quedó del tamaño de «una almendra pequeña». En la revista médica Medpate Today hay alusiones a su caso: «Siguió experimentando con testículos en su cuerpo, le mostraba regularmente los resultados a sus colegas de Wind City. Un compañero cirujano se sorprendió al ver a Lydston quitarse la camisa y dejar ver que tenía una serie de bultos en el pecho. Eran trozos de tejido testicular, reconoció Lydston. Pechículos, por así decirlo».

Un año después, hubo dos ataques más. Un taxista, Charles Ream, de 21 años, que perdió su bolsa escrotal y un hombre, John Powell, que sufrió la herida, pero logró escapar con los testículos intactos. El taxista acusó a dos hombres Nathan Leopold y Richard Loeb, pero resultaron absueltos por un jurado dividido. En el New York Times podemos encontrar que los médicos, al estudiar la herida de Ream, concluyeron que, de no haber realizado la operación furtiva un experto, hubiese muerto en el lance. Uno de los políticos locales, Thomas O’Grady, propuso convertir el robo de testículos en un delito capital que acarrease la pena de muerte y prometió presentar el proyecto de ley en enero de 1923, pero el pánico y la histeria de los bebedores con testículos en edad funcional solo se redujo cuando John Powell admitió posteriormente que en realidad se había sentado en un rastrillo para heno sin darse cuenta y se había desgarrado el escroto.

El capitán de policía de Chicago, un tal Coughlin, planteó la posibilidad de que un millonario anciano, Henry Baurichter, comprometido con una mujer de 22 años, podía ser el culpable de los sucesos. Parece que su presencia en Chicago los días de robo de testículos había sido para una operación de rejuvenecimiento. El médico que le atendió, Dr. Lespinasse, negó que se le realizara trasplante alguno. El capitán declaró en Chicago Tribune: «Los mercados de esclavos no eran nada comparados con el tráfico de testículos ¡la civilización no puede permitir que esto continúe!».

La comunidad médica rápidamente se distanció de semejante barbarie y condenó las técnicas de trasplante de testículos. Sin embargo, nunca se encontró a ladrón de Chicago. Hubo más casos que se asociaron al robo de testículos, e incluso un primo del propio Ream fue sospechoso de ser el mutilador, pero el caso quedó en nada. En 1926, Wozniak se suicidó en su casa superado por los acontecimientos. El misterio es una buena idea por si Alan Moore se plantea una secuela de From Hell. Al final, hubo un boom de productos elaborados a partir de testículos, tanto para revitalizar como para tratamientos de belleza, pero la obsesión fue perdiendo interés conforme avanzaba el siglo XX y ya se había sintetizado la testosterona desde 1935. Por fortuna. Aunque, según apunta K. C. Cooper, xenotrasplantes se siguen haciendo en clínicas europeas, a través de implantes de tejidos y sueros, con resultados «controvertidos».

No se puede decir que el siglo pasado, le hicieran el feo a las bolas de mono.

La libido, no «el lívido».