La serie de televisión The Big Bang Theory tuvo durante sus primeras temporadas cinco protagonistas principales. Cuatro de ellos eran «frikis». Uno era un indio de la India incapaz de hablar con las mujeres. Otro era un obseso sexual escuchimizado que gastaba un vestuario propio de un chuloputas setentero del Bronx. El tercero era un tipo inseguro, bajito y cuatro ojos, que pasaba por ser «seminormal» en comparación con el resto. El cuarto —el alma de la serie— tenía un CI de más de ciento ochenta, memoria eidética e hipocondría, y se caracterizaba por su incapacidad patológica para relacionarse de manera normal con el resto de las personas, hasta el punto de parecer a menudo idiota. Hay, sin embargo, un factor que une a estos personajes: todos son extremadamente inteligentes. La quinta protagonista era una guapísima y simpatiquísima y normalísima camarera, que soportaba estoicamente las extravagancias de los otros cuatro.

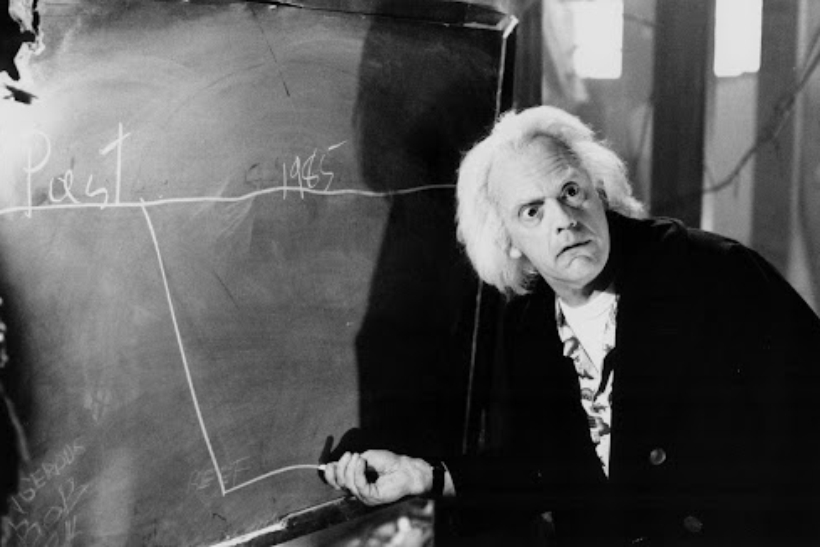

Como pueden ver, el ochenta de los protagonistas son flacuchos, tarados, enanos, faltos de sensibilidad o empatía, enfermos sociales. Son lo que la mayoría de la gente espera cuando se tiene que ver las caras con alguien que disfruta de una inteligencia muy superior a la suya, el estereotipo del superdotado, del científico loco, del genio. Esta serie no era original tampoco en esto, por más que, con su desarrollo, fuera «humanizando» a los personajes para lograr esa empatía con el espectador que sirve para que circule el dinero. Es tan habitual que esos rasgos aparezcan unidos a cualquiera que lleve «Dr.» delante del apellido, que los damos por supuestos: el Dr. Rotwang, el Dr. Strangelove, el Dr. Moreau, el Dr. Caligari, el Dr. Emmet Brown o el Dr. Frink. La cuestión no es que un «genio loco» o un «genio del mal» bizquee con frecuencia, ande siempre despeinado y grite enfurecido cuando sus planes de dominación y genocidio salen mal; esto es lógico y circular: está loco, hace el mal, pretende algo absurdo y egomaníaco, no se preocupa en peinarse, pretende algo absurdo y egomaníaco, hace el mal, ergo está loco. No, lo que es llamativo es por qué la gente relaciona tan a menudo las altas capacidades con rasgos enfermizos y con un físico propio de un pigmeo contrahecho. Hasta uno de Mensa, como Asimov, convirtió al «mulo», de su serie La fundación, en el tipo más feo y repelente de la galaxia, mientras que en la aclamada Blade Runner el dios de la biomecánica, Eldon Tyrell, tiene pinta de chiquilicuatro y calza unas gafas con un cristal como el del telescopio Hubble, el genetista Hannibal Chew es un cobardón y no les digo la pinta de pringado y tarado emocional de J. F. Sebastian. Y para uno listo y físicamente superior, Roy Butter, resulta que es una creación artificial pelín psicótica y que se entretiene soltando palomas mientras palma.

Voy a anticipar mi hipótesis: es por compensación. No nos molesta que haya personas que sepan de algo más que uno, ya que esto puede ser resultado del azar, del estudio o de la concentración en un fin. Frente a esto pensamos: «yo podría hacerlo si quisiera». Lo molesto es que alguien «vea» la solución a los problemas antes de que nosotros los entendamos, que alguien sea capaz de recordarlo todo sin esfuerzo aparente, que alguien sea tan asquerosamente inteligente que parezcamos simios. No nos importa tanto la superioridad física como la mental, porque es la inteligencia lo que nos identifica como humanos. Un chimpancé podría hacer un mate mejor que Michael Jordan, pero no hay ningún bicho que sea capaz de resolver problemas matemáticos mejor que John von Neumann. Estas hazañas intelectuales de otros nos empequeñecen de tal forma que nuestro resentimiento tiene que trabajar para no ahogarnos en el vómito verde de la envidia. Los superdotados intelectuales TIENEN que ser deformes, miopes, cobardes, tímidos, obsesos, canijos.

La propia palabra «genio» es un buen punto de partida para esta explicación. En la mayor parte de las culturas antiguas, las extrañas capacidades intelectuales se explicaban por su relación con un elemento divino, ajeno. Los demonios y los genios son «productos» divinos que insuflan desde fuera capacidades sobrehumanas en aquellos a los que ocupan. El pensamiento original, incomprensible para los demás, era una muestra de anormalidad. No es extraño que tan a menudo se relacionase la superioridad intelectual con la enfermedad mental y, puesto que la enfermedad mental se atribuía a la posesión demoníaca, con la herejía y la ausencia de moral.

Esta situación no mejoró hasta el siglo XX; solo se cambió al causante de la insania. Dejó de ser el diablo y pasó a serlo el propio yo descompensado. Un síntoma de la locura será pensar demasiado deprisa o con demasiada originalidad o creatividad, y se tratará al niño precoz como a un ser psicológicamente débil, una especie de monstruo abocado a la neurosis. Lombroso definirá en 1896 al genio como enfermo y la superdotación como síntoma de una variedad de epilepsis asociada a una moralidad desviada y a una melancolía destructiva. Incluso en el siglo XX, autores como Lange, Eichbaum y Kretschmer insistirán en la relación para ellos evidente entre la genialidad y la enfermedad mental.

Todo este equipaje ha seguido influyendo en el concepto que hoy se tiene del individuo intelectualmente superdotado y ello pese a que se haya visto matizado por un mayor tratamiento, incluso en medios de comunicación masivos, de la cuestión. Hay dos respuestas a esa persistencia: una, que el tratamiento ha sido más extenso, pero básicamente equivocado; otra, que es una idea tan cojonuda que da igual lo que esos listillos quieran vender. Sospecho que concurren las dos, y que además el desgraciado movimiento eugenésico sirvió de anticuerpo, pero para verlo con más detalle, quizás sea interesante que, a estas alturas del artículo, nos centremos un poco en definir qué demonios es un superdotado.

Para empezar un superdotado no es un idiota sabio, es decir, uno de esos que son capaces de dividir instantáneamente números enormes o aprenderse la guía telefónica de la provincia de Sichuan. Tampoco es aquel sujeto talentoso al que se le da muy bien un determinado tipo de tareas. Excluido lo que no son, hay que decir que los expertos en la materia —como suelen hacer los expertos— no se ponen de acuerdo en qué es un superdotado y cómo se le identifica. Aunque, tampoco es tan extraño, ya que, pese a llevar muchos años publicando libros y haciendo tesis, tampoco son capaces de definir qué es la inteligencia.

En gran medida, el término superdotación, como algo más técnico que genialidad, surgió de las primeras teorías psicológicas que intentaron definir la inteligencia como aquello que podía medirse. Esas teorías, conocidas con el original nombre de psicométricas, nacieron junto con los test de inteligencia de Alfred Binet y Théodore Simon que fructificaron en el modelo de «edad mental» posteriormente sustituido por el de «cociente intelectual». En 1927, para resolver los problemas teóricos de esos modelos se inventó el factor «G», algo muy misterioso, que se supone que medían los test de inteligencia, y que podemos dejar de lado ya que no tenemos ni idea de qué es, aunque suene muy erótico. Como no sabían definir claramente el factor de marras, los científicos hicieron algo que hacen con gran solvencia: dividir el problema en problemitas y convertir la inteligencia en algo complejo resultado de muchos factores. También con gran originalidad se llamó a este enfoque «propuesta factorial» y, ya puestos a ello, los psicólogos entraron en una orgía desatada que desembocó en Joy Paul Guilford, que llegó a describir ciento cincuenta factores. Ante tamaño desbarajuste, algunos autores intentaron poner orden, creando sus propias clasificaciones y síntesis, que en buena correspondencia eran rechazadas por el resto. Otros se centraron en el aspecto computacional (¡sí, llegaba la modernidad y la fiesta del algoritmo y las máquinas que paran o no y el ácido!) y de procesamiento de la información y en una serie de cuestiones a las que ponían el prefijo «meta-» para resultar altamente intrigantes. Dijeron que lo de medir la inteligencia estaba anticuado y que lo importante era el aspecto evolutivo y funcional, el proceso por el que los seres humanos resuelven problemas. Los groupies psicométricos dijeron que sí, que todo eso era muy bonito, pero que a falta de la falsación de sus postulados, estos no pasaban de ser apuestas en el vacío. Todo esto se mezclaba además con la famosa discusión, que tantos homicidios ha provocado en círculos académicos, entre nature y nurture, que se cebó especialmente en la heredabilidad o no de la inteligencia. En fin, un sindiós que afectaba al asunto que nos ocupa y al que vuelvo antes de contarles mi propia hipótesis sobre la inteligencia, en particular la de los psicólogos.

Un par de párrafos atrás hablé de Lombroso y sus paridas. El primero que cambió el paso sobre la visión negativa del genio fue un contemporáneo suyo: Francis Galton, en su obra de 1869 Hereditary Genius, aplicó las teorías de su primo Darwin y sostuvo que la genialidad se heredaba y que además no había ninguna razón para pensar que hubiera una correlación entre aquella y el físico. Añadió que los genios (imagino que él se veía como uno de ellos) eran más imaginativos, fuertes, productivos que la mayoría, y que por eso solían ocupar puestos de liderazgo. Por desgracia, estas teorías terminarían desembocando en el movimiento eugenésico, el culpable de que los test de inteligencia se utilizasen de forma infame con los inmigrantes que llegaban por millones a Estados Unidos para así relacionar la inteligencia con la raza. La idea de que podía darse una mayor capacidad física, intelectual y moral en algunas razas frente a otras alcanzará su culminación material en el nazismo. Es perfectamente comprensible que se percibiera con asco la idea, superficialmente relacionada con aquella, de que las personas intelectualmente superiores pudieran serlo también física o moralmente y que cobrase brío la representación popular de que el supervillano o el genio loco siempre piensa en crear una raza superior.

Sin embargo, la tesis contraria se demostró pronto errónea. En 1921, Lewis Terman inició un trabajo fundamental en esta materia: tras escoger una serie de instituciones escolares californianas, pidió a los profesores que identificaran a sus alumnos más brillantes, les aplicó test de inteligencia, los midió, pesó, sometió a exámenes médicos, test de personalidad y recopiló toda la información personal que pudo de manera estructurada. Escogió a quinientos cuarenta y tres niños con un CI superior a ciento treinta y los sometió a escrutinio durante treinta y ocho años. Sus resultados cambiaron radicalmente la percepción de la superdotación en ámbitos académicos: los superdotados tenían una salud mejor que la de la mayoría; eran más altos y fuertes y padecían menos enfermedades; mostraban más interés y más variado por todo tipo de asuntos; en general, su éxito académico, familiar y social era superior. Se trataba de personas bien relacionadas con su entorno y con aptitudes para el liderazgo. Además, eran de extracción sociocultural superior a la media y habitualmente tenían antecedentes familiares de superdotación. Otros colaboradores de Terman prosiguieron con el análisis de los sujetos hasta 1977 y confirmaron los resultados, ampliándolos a cuestiones como la longevidad (los individuos analizados vivían más tiempo y con mejor salud que la media).

Este estudio ha sido posteriormente objeto de críticas que parecen muy razonables. Como el criterio de identificación fue el éxito académico y los test de inteligencia, se dejaron de lado elementos que hoy se consideran esenciales para definir la superdotación, como veremos; este sesgo además se relacionaba con factores sociales y con el hecho de que, al ser conscientes de que estaban siendo estudiados, la «motivación» podía falsear los resultados.

Pronto los autores irán enriqueciendo el concepto de superdotación con otros elementos que han terminado afirmándose en la literatura sobre la materia y que se describen de forma muy gráfica en una tesis que ha tenido especial éxito: la de los anillos de Joseph Renzulli, en particular en su visión más ampliada publicada en 1994. La superdotación se define como el centro de tres elementos independientes que trabajan conjuntamente: la capacidad intelectual superior a la media, la creatividad y la implicación en las tareas. Así, el superdotado produce resultados «diferentes» no solo porque es más inteligente, sino porque se implica de forma más tenaz y constante en las tareas que le atraen y porque es más creativo. El esquivo concepto de creatividad resulta especialmente importante, ya que es la base de algo que suele sorprender de estos individuos con altas capacidades: la originalidad en el pensamiento, el chispazo, la búsqueda de problemas en los límites, el hallazgo de atajos, el riesgo en el planteamiento de problemas imposibles y de caminos que se salen de lo trillado, lo que va unido al uso avanzado de lo que Robert Sternberg llama «metacomponentes», como la capacidad para descubrir problemas, para definirlos, para describir y combinar de forma eficaz los pasos para su resolución, la localización de la información que precisa, la evaluación desapasionada de los resultados. Por eso es tan habitual que el superdotado ocupe un porcentaje de tiempo superior al normal en el planteamiento de los problemas.

En cualquier caso, décadas de estudio demuestran que los estereotipos están básicamente equivocados. Daniel Hallahan y James M. Kauffman en su Exceptional Children. Introduction to Special Education describieron los mitos y realidades más comunes sobre superdotación: frente a la idea de que suelen ser débiles físicamente y carecer de capacidades sociales, resultaban tener mejor salud, ser más equilibrados y con atractivo social, y frente a la idea de que la escuela les aburre, en general suele atraerles y se adaptan a ella fácilmente.

Del mismo modo, y en cuanto a una supuesta inestabilidad emocional de los superdotados, pronto se demostró que la mayoría de ellos no tenían más problemas emocionales que la media, y que solo en el exclusivo grupo de los individuos con CI superior a ciento ochenta podía esto ser discutible (e incluso en un estudio efectuado en 1992, Children’s Development Within Social Context, de Lucien Winegar y Jaan Valniser, se mantenía que ese resultado no era en absoluto concluyente).

Los superdotados ya no solo no son canijos, poco saludables y socialmente incapaces, sino que suelen plantearse problemas morales de calado antes y de forma más profunda que el resto. Temas como el bien y el mal, la justicia, la honestidad, se producen frecuente y precozmente entre individuos superdotados, y algunas respuestas del entorno les resultan especialmente dañinas. Suelen ser perseverantes y abiertos, en cuanto que curiosos y flexibles, tener gran confianza en sí mismos, y admiten la crítica fundamentada con mejor talante que la media. Esta acumulación de información permitió a George Betts y Maureen Neihart distinguir entre los superdotados exitosos, divergentes, underground, amargados, los doblemente identificados (aquellos que unen a la superdotación alguna discapacidad) y los autónomos. Lo interesante es que estos autores ya situaban al noventa de los superdotados dentro del primer grupo.

Sin embargo, la idea del «genio» como un tipo ridículo y risible es demasiado atractiva, pues nos los muestra como débiles y fácilmente localizables. Lo contrario sería sumergirnos en el mundo terrorífico de La invasión de los ultracuerpos: imaginen qué espanto, que esos sujetos tan inteligentes y capaces anden entre nosotros sin que seamos capaces de identificarlos, se apareen con facilidad y acaparen el éxito y la felicidad. Algo tan horrible no puede ser cierto.