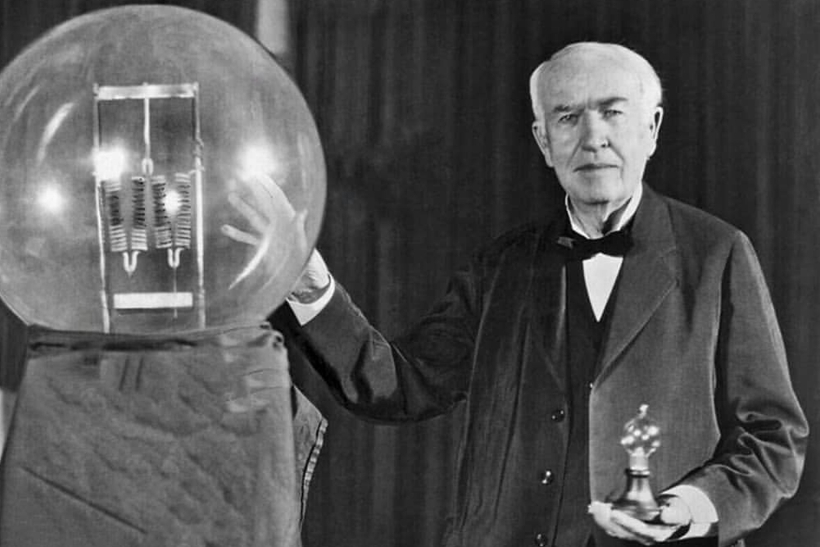

«¿Qué es el sueño?», se preguntó un buen día. Y le pareció bien evidente la respuesta: el sueño era —literalmente— una pérdida de tiempo, una pesada rémora que la humanidad llevaba arrastrando desde la edad de piedra. Habiendo carecido de una forma económica, accesible y segura de iluminar sus viviendas de manera constante, la mayor parte de los seres humanos había tenido que conformarse con detener su vida cotidiana durante casi todos los periodos de oscuridad, marchándose a dormir poco después del anochecer y despertando cuando salía el sol… ¡cuántas preciosas horas de actividad tiradas a la basura! Todo porque la Tierra tiene la caprichosa manía de girar sobre sí misma, privándonos de los rayos solares durante inútiles periodos de penumbra.

Sin embargo, la invención y el perfeccionamiento de la bombilla eléctrica anunciaban una buena nueva: la Era del Sueño estaba a punto de terminar. Con una bombilla permanentemente encendida durante las noches, ya no necesitaríamos dormir. Así lo creía, y muy firmemente, Thomas Alva Edison: ¡dormir era una costumbre del pasado! La humanidad iba a entrar de lleno en la Edad de la Luz Constante. «Haremos una electricidad tan barata que únicamente los ricos encenderán velas», dijo. Cada jornada, el propio Edison no solía pasar más de tres o cuatro horas durmiendo cada día. Estaba convencido de que la siguiente generación, gracias a la iluminación eléctrica, ni siquiera necesitaría cerrar los ojos para descansar. Claro está que Edison era un hombre voluntarioso, que también consideraba positiva su sordera porque le permitía trabajar sin distracciones y dormir aquellos breves periodos sin que ningún ruido lo despertase.

Naturalmente, hoy sabemos que dormir resulta absolutamente necesario para la supervivencia. Cierto es que unas personas necesitan más horas de sueño que otras y cada individuo reacciona de forma distinta a la privación de ese descanso mental, pero la ciencia ya nos ha demostrado que el cerebro ha de dormir un mínimo de tiempo con regularidad para seguir funcionando con normalidad. Miguel de Unamuno ya lo tenía claro, al menos a su manera: el escritor dormía diez horas diarias y cuando alguien se lo echaba en cara, él respondía sencillamente: «Duermo mucho, pero es que cuando estoy despierto, estoy más despierto que los demás».

Y aunque Edison no compartía la epicúrea afición de Unamuno por la ataraxia nocturna, no podemos culparle. Desde su perspectiva y con los conocimientos de su época, la idea de que la luz eléctrica terminaría erradicando el sueño tenía bastante sentido. De hecho, hoy, mucho tiempo transcurrido tras la comercialización masiva de la luz eléctrica, se calcula que la humanidad en pleno duerme una o dos horas menos por noche en comparación con la época de Edison. El sueño no ha sido erradicado, pero todos tenemos un poco más de ojeras. Una pequeña victoria moral para Thomas. Una pequeña victoria moral para el optimismo.

El siglo XIX fue el de un mayor y más súbito progreso científico y tecnológico en toda la historia humana. Se produjo un salto cualitativo enorme, un acelerón cuyas consecuencias aún no hemos podido terminar de medir… porque seguimos inmersos en él. La mirada del ser humano dio un giro de ciento ochenta grados. El universo, especialmente en el ámbito occidental, aparecía bajo una nueva luz y de repente cualquier cosa se antojaba posible. Si el siglo XVIII había sido el de la Ilustración, el «siglo de las luces», también lo fue de la caída de las estructuras establecidas.

Aunque la desaparición del «Antiguo Régimen» pueda considerarse como un gran paso adelante, en su momento tuvo efectos secundarios notables —aunque probablemente no conscientes— en el tono de la producción intelectual y el pensamiento. Defendiendo quizá sin pretenderlo el axioma de que «más vale malo conocido que bueno por conocer», un cierto pesimismo, teñido no pocas veces de cinismo en el sentido clásico, se apoderó de la escena filosófica. Escena en la que, como en cualquier otra, nunca faltan quienes contemplan los grandes cambios con miedo o preocupación camuflados de muy racionalizadas objeciones. También surgió el romanticismo, como una respuesta menos racionalizada y más visceral pero también reaccionaria a ese derrumbamiento de los viejos valores. Sin embargo, una vez superado este trauma del cambio —esta «edad del pavo» filosófica—, ese angst adolescente se transformó en un irreprimible entusiasmo juvenil causado por las nuevas y aparentemente infinitas posibilidades de dicha transformación histórica. Si el ser humano dieciochesco se había preguntado con aprensión a dónde llevaba tanta revolución, el decimonónico dejó atrás los temores y abrazó con ansia la idea de traspasar nuevas fronteras. ¡Todo iba a salir bien!

Cuando las máquinas de vapor y otros artilugios mecánicos revolucionaron la industria y los métodos de producción de bienes, parecía deducirse ipso facto que llegaría un tiempo en el que los seres humanos —además de no dormir— tampoco tendrían que trabajar. Hombres y mujeres podrían llevar una existencia de confortable diletantismo, liberados para siempre de los esfuerzos manuales y dedicados por entero al cultivo del intelecto y el espíritu. Además podrían, por qué no, dedicarse con mayor frecuencia a menesteres más carnales, aprovechando que tenían las manos libres todo el tiempo. El mundo entero sería como una Akademeia de Platón, en la que habría también un inmenso patio de juegos. ¿Para qué ganarse el pan con el sudor de la frente si podía obtenerse tanto o más pan con el sudor de una máquina?

Aquella embellecida visión del porvenir nunca llegó a cumplirse del todo, como sabemos; fue uno de tantos hermosos sueños de la época. Porque si el siglo XVIII fue el del pesimismo prudente y el XIX el de las esperanzas sin límite, el XX fue el de «pongamos los pies en el suelo». Llegaron individuos tales que el simpático ingeniero Frederick Taylor para demostrar que lo más barato para el empresario y lo más productivo con los números en la mano no era dejarle todo el trabajo a las máquinas —caras de adquirir y costosas de mantener— sino situar a los operarios en cadena. Adiós, posibilidad de una vida diletante. Hola otra vez, vida de trabajo sin descanso.

Pero aquel enternecedor optimismo decimonónico, hijo del progreso científico, no solamente se aplicaba al ámbito del trabajo. El siglo XIX fue el de las nuevas fronteras. En el siglo XV, Cristóbal Colón encontró América por casualidad, inmerso en una valiente y admirable —pero definitivamente pedestre— misión exploratoria consistente en llegar a lo que ya era conocido (Asia) por un camino más corto. Sin embargo, en el XIX surgió una pléyade de exploradores vocacionales, todos ellos muy decididos a rellenar con sus anotaciones todos los rincones en blanco del mapamundi. De nuevo, la optimista esperanza del descubrimiento, pero no un descubrimiento a la colombiana (esto es, involuntario) sino muy a propósito: ahora se trataba de encaminarse a sabiendas hacia los lugares más ignotos posibles. El interés por lo exótico y el amor por la frontera —geográfica— era la expresión del amor por otra frontera, la histórica, la que la gente del XIX eran muy conscientes de estar atravesando. Vivían un momento clave, y lo sabían. Y a las incógnitas del progreso añadieron, de buen gusto, las incógnitas de un planeta todavía por desentrañar.

Y ese afán se extendía más allá de los límites de nuestra esfera azul. Es más: algunos confiaban en que el firmamento escondía maravillas insospechadas que estábamos a punto de revelar. Algunos astrónomos (y muchísimos ciudadanos de a pie) estaban convencidos de que existía vida —incluso vida inteligente— en nuestros planetas vecinos. No podemos culparles por ello: desde su punto de vista y con la información de que disponían, resultaba bastante razonable proponer esa hipótesis, incluso defenderla con cierto ahínco. Tomemos por ejemplo lo que siempre había sido el «lucero del alba», Venus, un planeta casi idéntico a la Tierra en tamaño y situado a una distancia prudente del Sol. Con su purísima palidez, pensaban los astrónomos, se antojaba un planeta completamente cubierto de nubes. Y lo era, efectivamente.

Otra cosa era que bajo aquella perenne capa de nubes albergase un cálido y lluvioso clima tropical en el que floreciesen inmensas selvas y pululasen fantásticos animales bendecidos con los parabienes de una única estación húmeda, eternamente invariable, sin secos veranos ni helados inviernos. Solamente una constante y enriquecedora lluvia templada. No por nada habíamos bautizado su mundo con el nombre de la diosa de la belleza: el más brillante planeta de nuestro cielo, el astro más fácilmente visible después de la Luna y el Sol, no solamente era hermoso visto en la distancia sino que también sería, en sus mismas entrañas, como un jardín del edén. Para el amante de los cielos de aquella época, Venus debía ser un planeta húmedo en el que las nubes ejercían de escudo protector ante el fulgor del sol, un paraíso para la vida en el que tal vez existiesen venusianos con una cultura evolucionada… aunque seguramente esos venusianos desconociesen los misterios del firmamento, para ellos oculto por la eternamente nublada atmósfera.

El que nuestro planeta mellizo pudiese ser todavía más benevolente y hospitalario que la propia Tierra era un reflejo del «todo saldrá bien» decimonónico. Desde luego, poco podían imaginar que aquellas blancas y sugerentes nubes no estaban hechas solamente de anodino y enriquecedor vapor de agua, sino también de sustancias tan poco recomendables para la vida compleja como el monóxido de carbono o el ácido sulfúrico. Tampoco imaginaban el salvaje efecto invernadero que producían esas mismas nubes, el cual —combinado con la febril actividad volcánica venusiana— convierten aquel planeta básicamente en un infernal horno esférico capaz de fundir un lingote de plomo sin más ayuda que la mera temperatura ambiental. Pero bueno, ¿quién iba a imaginar algo así en la era de Julio Verne? Había que ser realmente un malasombra para llegar a tales conclusiones: imaginar Venus como un paraíso resultaba mucho más… apropiado.

No menos estimulante —y, en aquellos tiempos, más evidente— era la posibilidad de la existencia de vida civilizada en Marte. El estadounidense Percival Lowell, un adinerado astrónomo que podía permitirse lujos como el de poseer un sofisticado observatorio privado, fue uno de los mayores divulgadores de la idea de que podría existir toda una civilización en el «planeta rojo». Lowell se sintió especialmente fascinado por las descripciones que el italiano Giovanni Schiaparelli hizo de la superficie marciana observada a través de un telescopio (instrumento que en aquellos tiempos apenas podía captar algunos detalles muy generales, y eso en circunstancias de observación especialmente favorables). El astrónomo transalpino había creído observar grandes estructuras geológicas a las que se refirió como canali. La traducción al inglés de sus descubrimientos bautizó repentinamente aquellos rasgos como canals —palabra que implica un canal de origen artificial— y no como channels, que podía referirse también a canales creados por la propia naturaleza. Las habladurías sobre una raza marciana que hubiese construido dichos canals se extendieron como la espuma y cautivaron la imaginación de mucha gente. Entre ellos, la del propio Percival Lowell, quien desde ese momento se dedicó a estudiar Marte con ahínco desde su observatorio particular.

Se convirtió en acérrimo defensor de la hipótesis de que una gran civilización marciana había construido aquellas grandes estructuras para transportar agua desde los polos helados hasta diversas regiones del planeta, desesperados como estaban los marcianos por la progresiva y agónica sequía del planeta. De acuerdo a las borrosas imágenes que podía contemplar, dibujó una red de gigantescos canales convergiendo en grandes «oasis», lugares a donde era llevada el agua y donde se acumulaba la población. Pese al entusiasmo con el que Lowell defendía la existencia de aquel pueblo extraterrestre que peleaba por apurar los últimos recursos hídricos de Marte —entusiasmo compartido por el público general, que recibió aquella sugerencia con emoción—, la mayoría de los astrónomos «serios» no quiso subirse al carro de una hipótesis que parecía material de novela de moda.

El prestigio científico del pobre Percival se vino abajo, especialmente cuando nuevas observaciones parecieron indicar que las formaciones marcianas eran demasiado irregulares como para ser producto de la ingeniería de una civilización. Deseoso de recuperar el respeto de sus colegas, Lowell dedicó sus últimos años a trabajar sobre otra ocurrencia aparentemente extraordinaria: la existencia de un ignoto Planeta X cuyo tirón gravitatorio, según él, desviaba las órbitas de Urano y Neptuno. Murió sin encontrar aquel misterioso mundo oculto. Catorce años después de su muerte, y allí donde se suponía debía estar el Planeta X, fue descubierto Plutón. Otra victoria moral, aunque tardía, para el optimismo.

La expansión del pensamiento materialista y el retroceso del imperativo tradicionalista y religioso en el pensamiento occidental no habían conducido a Occidente hacia el caos, como algunos habían temido. Las nuevas ideas tendían a reforzar la creencia de que no era Dios quien lo proveía todo y de que no había un destino superior trazando el devenir de la humanidad, sino que era la propia humanidad quien por sí sola y en su cotidiano trato con la naturaleza, marcaba el camino a seguir. El ser humano era capaz de cualquier cosa, sin más limitaciones que las impuestas por el alcance de su imaginación o por los límites de las leyes físicas. Así, no todo estaba escrito ni predeterminado «desde arriba». Los dogmas y los esquemas ya no resultaban inmutables. La verdad ya no era sublime, sino material, y por tanto cuantificable, verificable… y, lo que es más importante, modificable. Si el universo es materia, el ser humano puede aspirar a controlar el universo. Y bajo este nuevo modo de ver las cosas, ¿cómo no sentirse optimista?

Muchos nombres, demasiados como para citarlos todos, pusieron su granito de arena y contribuyeron a este cambio de paradigma. Pero algunos personificaron este giro materialista particularmente bien tuvieron un papel muy relevante a la hora de modificar el pensamiento occidental para siempre: por ejemplo Charles Darwin, Karl Marx o Sigmund Freud. Ellos formularon, reformularon, recogieron y sistematizaron observaciones e ideas de lo más diverso en supersistemas que explicaban amplios ámbitos de la experiencia humana. La síntesis fue la clave del pensamiento del XIX, en donde se dio forma a nuevos paradigmas a base de combinar los nuevos conocimientos con los escombros de los paradigmas anteriores, que se habían venido abajo.

(Continúa aquí)

Edison era un sinvegüenza. Dejó en la ruina a Tesla y a Méliès entre muchos.

¿De verdad en la época de Edison, y tratándose además del propio Edison, un científico al parecer acreditado, ni él ni sus colegas sabían ya que dormir era absolutamente necesario para la supervivencia? No entiendo nada. ‘

El problema con el la ciencia del siglo XIX y principios del XX es que sólo supo pensarse y verse como utopía. Nunca se le ocurrió (salvo quizás a H. G. Wells) que podría ser pesadilla, como ha sido y aún es. Y nos metimos de cabeza en ella.

Dicho esto, dudo mucho que no sea momento de hacer balance: los que vivieron el cambio decimonónico tenían la conciencia de haber acabado en un mundo totalmente diferente del anterior. Esa conciencia no ha vuelto, o por lo menos no ha sido tan universal, en ninguna otra generación.