Entre mis decimonónicos están Stendhal, Baudelaire, Flaubert, Maupassant, Poe, Melville, Stevenson, Leopardi, Kierkegaard, Schopenhauer y Nietzsche. Julio Verne también, aunque de un modo específico, porque se ha mantenido a resguardo de mis lecturas. He sido un no lector de Julio Verne, en cuya vida Julio Verne ha tenido presencia. En realidad, asistí a sus historias: en las películas, en las series de televisión y, sobre todo, en aquellos maravillosos álbumes en tebeo de Joyas Literarias Juveniles. Savater me provocó una emoción verniana de segunda mano en su monólogo de Phileas Fogg de Criaturas del aire: ahí se presentaba esa cosa estirada, la puntualidad, como una trepidante aventura. Y Eric Rohmer, en El rayo verde, me dejó enternecido con la ciencia que se dirige al corazón. Recuerdo también unas vacaciones en que mi amada de entonces iba leyendo 20 000 leguas de viaje submarino, y me leyó en voz alta algún fragmento, que era como mirar por la escotilla.

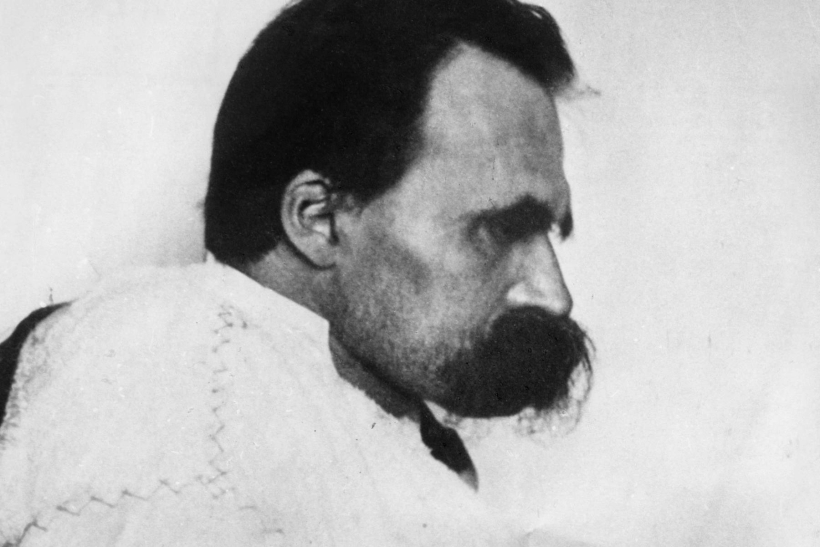

Pero pienso en Verne —y en el siglo XIX— y quien me viene es Nietzsche. Fue este quien cumplió en mí la función de hacerme imaginar nuevos mundos. En concreto, este en el que estamos. Sus martillazos filosóficos espantaban las sombras y las brumas, y dejaba la tierra despejada para el sol: como está siempre el espacio que hay por encima de las nubes. La gran metáfora de Nietzsche es la del mediodía: la del momento en que el sol está justo en lo alto. Mediodía que es a la vez el crepúsculo de los ídolos, de las ilusiones: el «instante de la sombra más corta; final del error más largo; punto culminante de la humanidad». Nietzsche corta las sujeciones de esa especie de toldo que envuelve la tierra y que ha solido llamarse «mundo verdadero». El cepo metafísico que ha constreñido, y falseado, la realidad. Pero tras su operación es esta, en su esplendor, la que queda: «Hemos eliminado el mundo verdadero: ¿qué mundo ha quedado?, ¿acaso el aparente?… ¡No!, ¡al eliminar el mundo verdadero hemos eliminado también el aparente!». En este sentido, Nietzsche es un genuino personaje de Verne, cuyo viaje es a la superficie de la Tierra. Aplicándole a la superficie el brillante dicho de Valéry: «Lo más profundo es la piel». Que es como el reverso de este aforismo de Nietzsche: «Todo lo que es profundo ama la máscara».

Nietzsche es también un viajero del tiempo. Su intempestividad, su inactualidad, le ha permitido mantenerse fresco durante todo el siglo XX. Y fresco sigue en estos principios del XXI. Desde el otro punto de vista, era un viajero de nuestra época (y de la que la seguirá) en la suya: una cabeza del futuro viviendo en el siglo XIX. Pero las críticas a su siglo también alcanzan a los nuestros. Es un viajero incómodo, un viajero en colisión. Aunque sus explosiones son más bien implosiones. Los retratos hablan de su extremada cortesía. Siempre fue más fino de como lo han querido mostrar quienes hacen una lectura ceporra de su obra. Es curioso, por ejemplo, que lo tachen de belicista, cuando en la única guerra en la que participó, la franco-prusiana de 1870, lo hizo de enfermero (y deploró las pretensiones de que el triunfo de su país sobre Francia era también cultural). Y lo tachan de machista, cuando la única mujer de la que se enamoró fue justo la más libre de su época. En cuanto a su supuesto prenazismo, basta leer el desprecio de Nietzsche por los antisemitas y los nacionalistas; por el gregarismo de los wagnerianos en Bayreuth. Nietzsche es el gran antigregario que escribió: «El valor de un hombre se mide por la cantidad de soledad que es capaz de soportar».

Pero su soledad fue ambulante. Le gustaba tener pensamientos caminados. Su filosofía es también un efecto de los lugares que escogió para moverse: los Alpes y el Mediterráneo; Suiza e Italia; Sils-Maria y Génova. De entre todas sus ideas —la del eterno retorno, la de la muerte de Dios, la de la transvaloración de todos los valores, la de la voluntad de poder, la del superhombre—, aquella en la que yo pondría el acento sería justo la que habla del transcurso: la de la inocencia del devenir. En esta corriente habría que encontrar las aguas bautismales de las otras: para limpiarlas, no de la culpa —que, por definición, no tienen—, sino de la pomposidad; del riesgo de la pomposidad. Esa pomposidad en la que se han enroscado nietzscheanos como Heidegger. El acento hay que ponerlo en la inocencia del devenir y en la fuerza creadora. En ideas como: «Muchas pequeñas muertes debe haber en vuestra vida, creadores; así sois defensores de todo lo perecedero». O: «El hombre superior no quiere la felicidad: ¡quiere obras!». O: «Los dolores de la parturienta santifican el dolor en general; todo devenir y crecer, todo lo que garantiza el porvenir, va unido al dolor».

Nietzsche: el más dulce de los filósofos. Y digo bien: dulce. Pero una dulzura diáfana y cortante, ya casi sin sabor. La desnuda dulzura que deja en el paladar la degustación hasta el fondo de lo amargo. Esa pureza diáfana del límite: la dulzura de lo sorprendente que resulta su habitabilidad; la dulzura del descubrimiento de ese regalo. La aceptación del sufrimiento por exuberancia vital. No se trata, claro está, de provocarlo; ni de ser insensible a él (como en las tergiversaciones nazis, tan ramplonas, tan nihilistas, tan cristianas, del pensamiento nietzscheano). Al contrario: se trata de sentirlo hondamente y, con piedad pagana, reintegrarlo en la vida completa. Ese sufrimiento que nos expulsa de la existencia; y aun así nos quedamos. El triunfo del asentimiento, de la afirmación. No el desapego (budista o cristiano), sino el apego radical; el apego a lo que fluye: el apego que fluye.

Solo así haremos un viaje digno de Julio Verne: el viaje adonde estamos.

Buuuf!

Al verque alguien al leer Criaturas del Aire de Savater. He vuelto a mis dieciocho años y leí en este libro el pensamiento de Phileas Fog.Entonces entendí la emoción de la vida rutinaria. Y a veces encontrar los matices . Siempre lo he tenido presente. Gracias Phileas. Gracias Verne. Gracias Savater.

Gracias José. Grande Nietzsche!!!

Toda derrota es bienvenida, todo abismo es digno para florecer sin intención, cambiar de piel sin cambiar de ánimo es quedarse sin nada al final, compasión con fortaleza de mineral es necesario, amar sin analizarlo, buscar el oro en la arena infinita y milenaria donde sabemos que no lo hay, vivir jadeando sin el calendario entre toda la gente que fue, es y será entre el uno y el treinta y uno, pocos días para esta tragedia o gran comedia del ser, estar o malahadamente parecer. Excelente lectura. Gracias.

Por eso Nietzsche considera que pensar en un mundo después de la vida no es más que evidencia de ceguera, de incapacidad para ver la imperfección y autenticidad de este mundo, y de debilidad para vivir y para luchar contra las adversidades. El hecho mismo de que la vida tenga un final, un tiempo finito para la llegada de la muerte, le dá aún más valor. Tenemos un tiempo limitado para vivir y para sacar el máximo partido a la vida, que nos dá la oportunidad de superarnos, de crecer en muchos sentidos y por eso el tiempo es algo que nos debe motivar, debemos de tener la suficiente voluntad para vencer las dificultades y lograr nuestras metas sin dejar nunca de avanzar.

Querido redactor, creo que debería revisar la cuestión del desapego en el cristianismo así como el paralelismo con el budismo. En ningún caso el cristiano busca el «no sentir» o la evasión; más bien busca dar un sentido pleno y trascendente a aquello que le sucede. Podríamos decir que la vocación del cristiano son las circunstancias, sea cuales sean y como sean.

Hacía mucho tiempo que mis radares no captaban un concepto tan potente como el que traspua esta frase: «La desnuda dulzura que deja en el paladar la degustación hasta el fondo de lo amargo.»

BRILLANTE! Gracias

Pingback: Jorge Freire: «El mundo posmoderno es la forma degradada e idiotizante de la modernidad» - Revista Mercurio