Dennis Stock vino al mundo el 24 de julio de 1928 en Nueva York y puede decirse que nació con una cámara bajo el brazo. Cuentan que era un adolescente callado al que le gustaba mirar el patio desde una esquina, un chaval de pocas palabras al que no podía calificarse de popular, quizá por decisión propia. A los quince años se alistó en el ejercito, donde permaneció cuatro años y donde se aficionó a la fotografía: una afición que acabó por convertirse en una obsesión y que le llevaría por caminos imprevistos.

En 1947, recién llegado de ultramar, Stock buscó la manera de dedicarse a la cámara de un modo profesional. Dio vueltas y más vueltas en la ciudad de los rascacielos hasta que finalmente dio con un hombre llamado Gjon Mili. Mili, que pasaría a la historia por sus fotos de Pablo Picasso, era un fotógrafo estadounidense de origen albano, famoso por su uso del flash y de determinados instrumentos estroboscópicos en un ámbito en el que todo aquello sonaba —aún— a marciano. Stock encontró en él al mentor que necesitaba y fue este el que le introdujo en la legendaria revista Life, donde el de Nueva York acabaría iniciando su fulgurante carrera.

Con Mili, Stock aprendió las mil maneras de manejar un objetivo y —sobre todo— a reflexionar sobre lo que fotografiaba, buscando huir de lo obvio, del manto de glamur que parecía invadir al país en aquella época, finiquitadas las grandes guerras y con la economía en subida libre, en una Norteamérica subida a las hombreras de los políticos y que se negaba a mirar hacia abajo. En 1951, y con solo veintitrés años, se hizo con el premio al mejor fotógrafo joven de Estados Unidos que convocaba cada la revista Life y acto seguido recibiría la llamada de Magnum.

Magnum, la agencia fotográfica más importante del mundo, buscaba a un freelance de ojo clínico, alguien capaz de saltarse los convencionalismos y de bucear en el barro de una ciudad (Nueva York) que estaba en plena ebullición, donde los poetas del Village convivían con las grandes agencias de publicidad (inspiración a la postre de series como Mad Men) o los eventos artísticos de primer orden.

Stock, que seguía siendo un hombre de pocas palabras y rostro circunspecto, decidió que su primer encargo para el titán (una inmensa responsabilidad) sería una visita a los muelles, donde fotografiaría a los inmigrantes que día tras día llegaban a la ciudad, muchas veces con lo puesto, en busca de eso que llamaban —y llaman— el sueño americano.

Aquella fue la primera ocasión en la que Stock haría añicos el mito de la Norteamérica de escaparate, esa gran nación donde no había lugar para sentirse desgraciado. Su trabajo, en glorioso blanco y negro (siempre en blanco y negro), era un cruel pero realista retrato de aquellos que siempre permanecen en las sombras porque en la luz no resultan del gusto de los optimistas. La combinación de su talento y una indudable intuición convirtieron aquella serie de fotografías en un referente americano. Los muelles de la ciudad de los rascacielos, un lugar sombrío, donde los sueños se desvanecían como por arte de magia, sirvieron a Stock para realizar una suerte de manifiesto sobre lo que escondía aquella ciudad, recipiente de la fantasía global, donde todo el mundo tenía derecho a su oportunidad.

Por aquel entonces a Dennis Stock ya habían empezado a llamarle «Dennis the Menace» (Daniel, el travieso) por las tiras cómicas de Hank Ketcham y se le consideraba un hombre al que no le iban las conversaciones de cortesía o la charla barata. A Stock le gustaba ir al grano y eso le generó muchos enemigos y miles de admiradores, que iban a multiplicarse por diez en su siguiente trabajo: los músicos de jazz. Un colectivo al que era imposible llegar por las vías convencionales y que había resultado ser un chasco para los grandes medios de comunicación, que habían llegado tarde al jazz, como a casi todo el resto.

Aunque algunos fotógrafos habían intentado acercarse a Harlem para inmortalizar a los mitos de la música que se movían en un barrio en el que los blancos no eran excesivamente bienvenidos, sin embargo, y más allá del trabajo de leyendas de la fotografía como Art Kane, los integrantes de la tropa jazzística resultaban un objeto hermético, que devolvía el reflejo, y que no se sentían nada cómodos con las cámaras y los ojos ajenos. Stock decidió que aquel era otro mito, que la idea de que nadie pudiera traspasar aquel muro de opacidad que rodeaba Harlem era —simplemente— otro tópico de la Norteamérica envenenada, la que dividía a sus hijos entre «nosotros» y «ellos».

Un año después, y sin hacer ruido, el neoyorquino se iba de copas con Charlie Parker, Louis Armstrong o Thelonius Monk, y se había convertido en íntimo de un tipo tan esquivo y huidizo como Miles Davis. A algunos de sus colegas, que habían tratado durante un lustro de entrar en aquella comunidad de trompetas y contrabajos, de clubes llenos de humo y tipos con gafas de sol, la cosa les dejó del revés: lo que Stock había tumbado no era solo un asunto fotográfico sino una barrera racial.

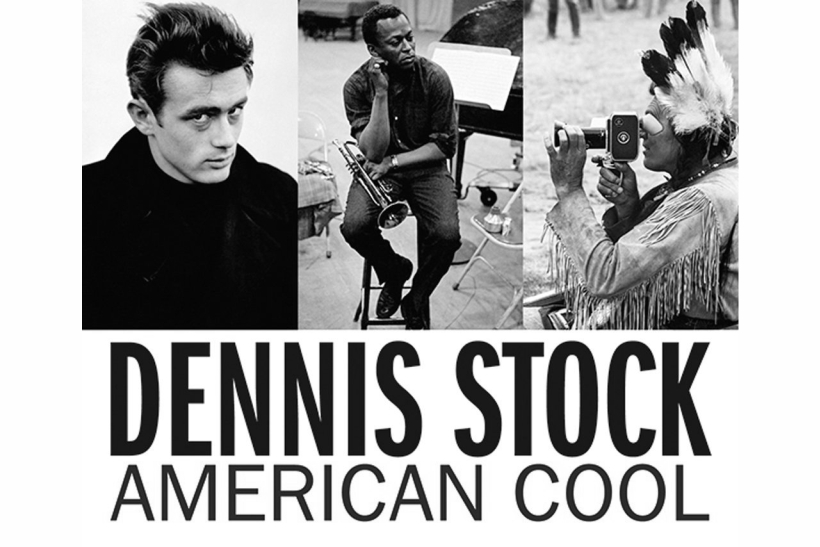

Las imágenes de Stock, con Davis sumido en la penumbra, Armstrong al borde una carretera, Parker en pleno trance o la —deliciosa— serie en la que un músico vuelve a casa arrastrando su trombón, con Times Square como testigo mudo del agotador paseo, reflejaban el grado de intimidad que observador y observado habían adquirido. A Davis le gustaba la actitud del fotógrafo, siempre a la espera, aguardando el momento justo para presionar el percutor. En cierto modo, el músico apreciaba la paciencia y el talante de Stock, un hombre que no pretendía caer simpático ni hacer amigos, que prefería dedicarse a lo suyo: para el que el oficio lo era todo y no tenía más prioridad que la cámara. Davis era célebre por su mala baba y su afición a los desplantes y todo lo que no fueran sus colegas y su trompeta; Stock era uno con su cámara. Ambos congeniaron de inmediato: las fotos del neoyorquino a Miles Davis son las más buscadas por los coleccionistas y las más auténticas que jamás le hicieron. El fotógrafo desmontó con ellas el mito de las dos Norteaméricas y su imposible conciliación (artística y social), creando por el camino su propia leyenda: su ascensión en las filas de Magnum fue vertiginosa y pronto le llegaría el encargo que todo fotógrafo sueña. «Haz lo que te de la gana. Compramos».

Para su siguiente truco Stock necesitaba una cámara y una estrella en ciernes. El fotógrafo llevaba ya unos meses paseándose por diferentes platós de cine, tirando de la mano de Hollywood (donde se hizo amigo de Billy Wilder o John Wayne), buscando la manera de salir del bucle de celebridades al que sometían los grandes estudios. Por el camino fotografiaría a Marlon Brando, Gregory Peck, Grace Kelly o la deliciosa Audrey Hepburn (en una de sus imágenes más míticas, aquella en la que la estrella asoma la cabeza por la ventanilla de un coche).

Así fue como Dennis Stock conoció a un joven llamado James Dean. Dean era un chaval de Indiana, extremadamente apuesto, y con esa pose atormentada que tanto gustaba en Hollywood, que sabía que podía vender la historia del chaval de pueblo que lograba asentarse en la meca del cine y convertirse en leyenda.

Stock y Dean empezaron a relacionarse por culpa de la afición de este último a las cámaras de fotos. Además, Dean, al que se le atribuía un olfato excepcional a la hora de detectar a los farsantes y aquellos que se acercaban a él con intenciones dudosas, encontró en Stock a un tipo auténtico, alguien que había alcanzado el éxito sin plegarse a las convenciones, que había roto tópicos con cada fotografía. En cierto modo, el fotógrafo era un modelo para el actor y la frescura del actor (que apenas empezaba) impresionó al fotógrafo.

De esa relación salió una profunda amistad y la fotografía más legendaria de la (corta) historia de Dean: aquella en la que el actor avanza bajo la lluvia, pitillo en la boca, con las manos en los bolsillos de un abrigo negro con las solapas levantadas. Al fondo, Times Square.

El propio Stock explicaba que él no quería hacer la foto y que fue Dean el que insistió para que disparara. La imagen, reproducida después hasta la saciedad, representó para Stock la tranquilidad financiera de por vida, especialmente porque meses después el actor moriría en un accidente de coche. Aun así, el gran legado del fotógrafo con respecto a Dean fue el viaje que ambos hicieron juntos a Fairmont, el pueblo natal del intérprete donde —una vez más— Stock despojó al sujeto fotografiado de todas las capas que impedían al observador contemplar su verdadera naturaleza: un James Dean sin alhajas, ataviado con una gorra, observando su reflejo en un lago, o jugando con sus perros. El chaval de pueblo que resistía como podía el empuje de una fama que llegaba para llevárselo por delante.

La muerte del actor sumió al fotógrafo en una profunda depresión, hasta tal punto que dejó de trabajar, periodo que dedicó a positivar todo el material realizado junto a Dean. Pocos meses después editaba el que es seguramente el tributo más bello a uno de los intérpretes más idolatrados de todos los tiempos.

Viviendo ya en Los Ángeles, Stock decidió alejarse de los platós de cine y dedicarse en el que a la postre se convertiría en uno de sus libros más recordados: Road People.

Tras viajar por California durante años, el fotógrafo no había dejado de prestar atención a la civilización debajo de la civilización: lo que él llamaba la gente de la carretera. Los viajeros, los turistas, los ángeles del infierno, los hippies… Stock se sentía fascinado por aquella Norteamérica sin ataduras, que vivía al día y que —sin embargo— era un espejismo. La Norteamérica que no existía a ojos del estadounidense medio, una nación invisible que vivía en las arterías del país.

El fotógrafo dedicó tres años a viajar por todo tipo de carreteras, locales, nacionales y secundarias, con su cámara como bloc de notas, aprovechando para parar en festivales de música, ferias de arte y eventos varios, componiendo uno de los mejores mosaicos que jamás se han compuesto de un continente hundido hasta las rodillas en mitos que dejaron de existir hace siglos.

«Si lo piensas es completamente lógico, Stock se pasó años viajando de una punta a otra del país para fotografiarlo todo: un día podía estar tomando fotos en el rodaje de El planeta de los simios y al siguiente en en un festival nudista en San Francisco. Para él, Norteamérica era un sitio fascinante que había que descubrir y mientras muchos se empeñaban en ver el mundo desde Los Ángeles o Nueva York, él se iba a rincones del continente que muchos no sabían que existían. Creo que esa era una de las grandes cualidades de Dennis Stock, su capacidad para explicar su país sin recurrir a los tópicos y una curiosidad enfermiza que le llevaba a tratar de saber más, continuamente. Eso y su obsesión por enterrar mitos le convirtieron —paradójicamente— en un mito», decía Tony Nourmand, uno de los mayores expertos del mundo en Stock, propietario de Reel Art Press y editor de American Cool, el mejor libro —por exhaustivo— sobre el fotógrafo.

Poco después, Dennis Stock era nombrado vicepresidente de Magnum y dejaba la carretera para los que venían detrás de él. Sus imágenes, convertidas en testimonios donde estudiar las batallas que no aparecían en los libros de historia (ni en ningún otro), se consideran hoy imprescindibles elementos de consulta para cualquiera que desee conocer un pedazo de la historia de Estados Unidos (y de la fotografía mundial) durante el periodo que va desde mediados de los años cuarenta hasta bien entrados los setenta.

El fotógrafo murió en 2010, dejando tras de sí un impresionante legado visual y un sello inconfundible, quizá no demasiado conocido para el gran público pero imprescindible para los profesionales del medio. Algunas de sus fotos han trascendido el ámbito de esta disciplina artística para convertirse en iconos que han superado el imán de una generación concreta para incrustarse en el inconsciente colectivo.

Stock representó esa idea en la que el fotógrafo es el martillo que golpea con obsesión lo sagrado, hasta hacerlo pedazos. En su cámara, todos esos seres invisibles se materializan para el espectador, redibujando las líneas de un país que muchos conocen solo en la pantalla de un televisor. Para este neoyorquino al que no gustaban las multitudes, el mito de una sola Norteamérica tenía que ser repudiado a toda costa y en su lugar debía erigirse un homenaje a todos los que eran ignorados sistemáticamente. Pocos profesionales de la fotografía pueden presumir de haber contribuido tanto a la revisión de los mecanismos que dan forma a una nación: con el blanco y negro como única bandera Dennis Stock creó un país certero, alejado por igual del tópico y los extremos. La autenticidad, por encima de cualquier otro factor, constituye el núcleo duro de su majestuosa herencia.

Magnífico, muchas gracias. Ahora a buscar fotos de Dennis Stock.

Muy interesante, si señor.

Digo lo mismo que José Antonio, a buscar fotos de mr Stock. Un saludo de su charcutero de cabecera.