En aquel viejo balandro cuando algún invitado osaba preguntar por la televisión mi padre señalaba con desgana un tambucho de babor. Cuando el «televidente» lo abría, se encontraba con un montón de libros apilados. A un lado figuraban los nuestros, los de los chicos. Mi preferido era La isla del tesoro, aunque nunca dejé de releer El Corsario Negro, 20 000 leguas de viaje submarino, Cuentos de los mares del sur o Robinson Crusoe. Al otro lado estaban los notables, aquellos que mi padre guardaba con celo litúrgico. Libros que glosaban singladuras épicas de navegantes como Bernard Moitessier, Robert Knox-Johnston, Horatio Nelson o Eric Tabarly, hombres que con el paso del tiempo acabarían por convertirse en héroes de una adolescencia llena de salitre, literas y gin-tonics a media tarde con el barco plácidamente acostado en el rumbo de través.

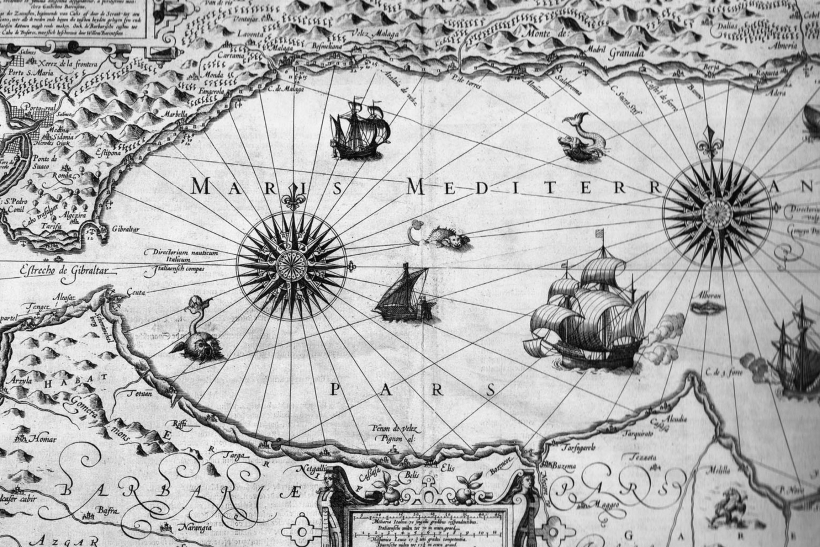

Gracias a todos ellos me pude enrolar como grumete en barcos legendarios como HMS Victory, Pen Duick o Joshua para descubrir lugares mágicos de las cartas de navegación como el mar de Tasmania, la Ruta del Ron, los 40 rugientes, la Fasnet Rock o el Everest del mar, el cabo de Hornos. Y entre esos «ochomiles» de la navegación surgía un nombre cercano y a la vez desconocido: el estrecho de Gibraltar. Una travesía de 80 millas, apenas 150 kilómetros, poco más de una hora en coche para quienes preguntaban por la televisión al entrar en el Cinnabar. Porque así se llamaba aquel imponente Northwind 40 de 11,70 metros de eslora y 3,70 de manga aparejado en sloop que llamaba la atención por su proa pequeña y afilada que abría en canal las olas evitando los pantocazos cuando ceñía a rabiar gracias a las 14,97 toneladas que cargaba abajo. Y sobre todo por su majestuosa cubierta de curtida teca que lijábamos con celo y acariciábamos con agua salada y dulce a la vuelta de cada travesía. Un barco que se alejaba de la obscena dictadura del blanco nuclear del kevlar. Un juego de cabos discretos y recios, como Dios manda, en los que azul y blanco teñían las maniobras con limpieza a ambas bandas pasando por el palo y muriendo en unos winches manuales en los que uno se dejaba la vida tensando los nervios del barco. La mayor se plegaba sable a sable, sin enrollador, aproada al viento; y su descomunal génova, casi gennaker, se retorcía en proa a golpe de jalada, de esas que hacen hervir las palmas de las manos.

El Cinnabar fue fabricado en 1974 para participar en la Fastnet Rock, una de las regatas más legendarias y feroces. Una competición celebrada en agosto que está marcada por poderosos vientos del oeste convergentes que ingresan en las islas británicas a través del Atlántico Norte provocando depresiones que azotan el norte del canal de la Mancha. Una travesía que surca lugares emblemáticos como la bahía de Cowes o End’s Land antes de rodear la Fastnet Rock para regresar rumbo a Plymouth. Unas aguas que se han tragado a más de veinte navegantes en sus años de regata. Un barco, por tanto, digno de las aventuras que narraban los libros guardados a buen recaudo en sus tambuchos.

Una sola vez le vi besar el agua. Durante una regata, con todo el trapo arriba, llegando a una baliza en un través forzadísimo, un velero moderno nos venía pisando los talones a un par de esloras. Su proa acariciaba nuestra popa. Se oían perfectamente los gritos en la otra cubierta. Mi padre porfió por mantener la preferencia y la tripulación asumió su decisión. «Vamos con todo. Preparados. Cogemos puerta o vamos al agua». Yo, que me encontraba a pie de palo, antes de caer al mar tuve tiempo de ver derrapar majestuosamente los catorce metros del barco, que se acostó a sotavento y quedó volcado. Alguien gritó «nos mojamos, señores» y en un santiamén la génova se llenó de agua, impidiendo que el barco regresase a su posición natural. La tripulación quedó desperdigada en un radio de quince metros alrededor del barco, hasta que cortamos la escota, por entonces tensa como un cable de acero debido al peso del agua que portaba la génova. La vela perdió tensión, en dos segundos el barco recuperó su horizontalidad y un minuto después la tripulación trabajaba para recuperar el gobierno de la embarcación. Con la adrenalina disparada por el vuelco se cambió la escota y las velas dejaron de flamear, recuperando el curso natural de la navegación.

De cuantas veces cruzamos el estrecho, recuerdo especialmente una en la que las previsiones no eran halagüeñas, pero el tiempo se nos echaba encima y había que cruzarlo esa misma noche. Aunque la salida estaba prevista a las 23 horas, mi padre cumplía a rajatabla una vieja ley del mar: «Si sales a navegar, no te canse el preparar». Llevaba trasteando en el barco desde la seis de la tarde, algo inquieto. Si se cumplían las previsiones, las gaviotas dormirían esa noche en el castillo de San Sebastián, en Cádiz, resguardadas del temporal en alta mar. Salimos de El Puerto tranquilos, bajo una noche estrellada y engañosa que prometía vientos portantes y navegación plácida en la bahía de Cádiz. Navegamos rodeando el Parque Genovés, donde las luces hacían intuir bullicio en la barra de El Balandro y seguro que unas risas en la del Manteca, en el corazón de La Viña, sitios de obligada visita.

A las dos de la madrugada nos despedíamos de Cádiz para surcar con prestancia las millas que nos separaban del estrecho. Por delante, las playas de Sancti Petri, Conil y Zahara, donde tantos veranos disfruté, Bolonia, Roche, los bajos de Trafalgar, la almadraba de Barbate, Punta Paloma, Tarifa… El Cinnabar se acercaba al estrecho, solo el barómetro advertía síntomas preocupantes. Unos frutos secos y una amena charla hicieron pasar la primera guardia animosamente. La paz de la noche solo era rota por el murmullo que provocaba el barco al deslizarse sobre el agua. Se cruzaban apuestas sobre el punto en que encontraríamos el chubasco. Trafalgar, decían algunos. En pleno estrecho, apuntaban otros. Mi padre rumiaba su impaciencia gobernando el barco desde la rueda en silencio.

Aún no había amanecido cuando apareció a lo lejos el faro de Trafalgar. Aguas legendarias. El fin del mundo, allí donde se separan las columnas de Hércules, Kalpe y Abila, el campo de batalla más legendario de la historia de la navegación, en el que se batieron los aliados franco-españoles, al mando del vicealmirante Villeneuve y el teniente general Gravina ante la armada británica capitaneada por Horatio Nelson, duque de Bronte, vizconde Nelson, barón del Nilo, de Burnham Thorpe y de Hilborough, caballero de la Orden del Baño y vicealmirante de la Royal Navy.

En dos saltos me planté ante el tambucho de los libros y cogí uno que rezaba Trafalgar, biografía de una batalla, firmado por Roy Adkins. Subí a cubierta y me dispuse a leer pasajes del mismo señalados con anotaciones al margen, síntoma inequívoco de que habían formado parte de algún viejo trabajo de historia. Una frase de Napoleón prologaba el libro en la página tres escrita a lápiz: «Solo necesitamos ser los dueños del mar durante seis horas e Inglaterra dejará de existir». El autor, Adkins, un arqueólogo inglés que quedó prendado por la figura de Nelson, contaba que la mañana del 21 de octubre de 1805 amaneció con vientos flojos. La flota aliada ganaba en número y recursos a la inglesa, pero el curso de la batalla tomó un giro inesperado tras una mala decisión del vicealmirante francés Villeneuve, reprobada por el español Churruca («el francés no sabe lo que hace. Nos llevará a la derrota»). Los aliados navegaban a sotavento, con la consiguiente ventaja de la flota inglesa, cuando Villeneuve ordenó virar y poner rumbo a Cádiz. Como había poco viento, la maniobra resultó letal para los aliados. La desordenada virada llevó mucho tiempo a aquellas pesadas embarcaciones, rompiendo la línea de combate, momento que Nelson aprovechó para atacar fracturando en tres grupos a la flota rival. Los ingleses aislaron a varios barcos a los que posteriormente capturaron, además de seguir atacando a la línea enemiga con artillería por proa y popa, sus puntos más vulnerables. Todo empezó al mediodía, con un inoportuno cañonazo que un navío de la retaguardia aliada disparó contra el Royal Sovereign que comandaba Cuthbert Collingwood, mano derecha de Nelson.

Adkins describía también la cobardía de parte de la flota francesa, que encabezada por el comandante Dumanoir, decidió huir al iniciarse la batalla. Mientras ocurría eso Nelson era alcanzado por el disparo de un tirador encaramado en la jarcia del Redoutable. Un cirujano trató de salvarle, pero Nelson se desangró y antes de morir dejó para la historia su célebre «Gracias a Dios he cumplido con mi deber». Pocos saben que el cadáver de Nelson fue desnudado y conservado en un barril de brandy de Jerez para evitar su deterioro en la travesía hasta Londres.

Después de avistar Punta Paloma y superar los traicioneros bajos de Tarifa surgió el chubasco en el cielo oscureciendo la noche estrellada. El Peñón lucía tranquilo. Cargueros y petroleros se guarecían fondeados a su espalda. De repente un fuerte zumbido recorrió el horizonte en medio de la noche. Un zumbido intenso que provenía de los cuatro motores de 250 caballos silenciados que espoleaban una planeadora que en otro tiempo transportaba tabaco y hoy probablemente droga. El intenso tráfico marítimo (casi 90 000 buques al año) convierte el estrecho en «uno de los lugares más importantes de la geoestrategia mundial», según el Gobierno de los Estados Unidos en los informes de Wikileaks. 14 kilómetros que son la puerta a una nueva vida para los 5000 africanos que cada año se lanzan a cruzar el estrecho poniendo en juego su vida. Y para los narcotraficantes que cambian las pateras por planeadoras.

El Peñón quedaba atrás cuando comenzó a lloviznar a la par que el viento aumentaba su intensidad. El patrón ordenó arriar la mayor cuando todos pensábamos que un par de rizos habrían sido suficientes. Lo explicó rápida y concisamente: «Cuando agua venga antes que viento, prepara aparejo a tiempo». Dos minutos después luchábamos con el génova, que se resistía a enrollarse en el stay soltando unos latigazos que obligaron a que acudiésemos tres marineros a proa para domarlo. Amanecía bajo una cortina de agua que se colaba por los recovecos del traje de agua. El viento soplaba poderoso y se colaba entre los cabos del palo provocando un silbido molesto e incómodo. El anemómetro indicaba rachas de viento de 25 nudos, fuerza 6. Mar gruesa y olas grandes con espuma blanca en sus crestas que provocaban rociones en cubierta. Pero lo peor era la corriente. El viejo y fiable motor Perkins 4108 de 45 caballos sufría para hacerse con el gobierno del barco. La corriente empujaba al barco hacia tierra, por más que mi padre luchaba por llevarlo rumbo a mar abierto mientras la corriente lo empujaba contra la costa.

Nueve horas de lucha que parecieron nueve días. Calados hasta los huesos, cansados por la falta de sueño e impotentes ante un viento ingobernable que convirtió la travesía en una montaña rusa llena de pantocazos. El chubasco acabó amainando y logramos arribar a puerto tras superar la ira de uno de los puntos más peligrosos de la historia de la navegación. El estrecho «de Hornos», como lo bautizó alguien aquella noche trepidante en la que vivimos en primera persona lo que contaban los libros que mi padre escondía en el tambucho de la televisión. Yo sigo sin tener televisión en mi casa. A cambio, los libros se apilan a babor y estribor, mientras una carta de navegación del estrecho luce majestuosa encima del viejo bureau del salón de casa.

¡Menuda tarea de información para uno que no entiende el lenguaje marinero! “génova” no figura en la RAE. Intuyo que será un tipo de vela, que en ese accidente se sumergió, y con el agua que acumulaba estando tensa y desplegada pesaba más que la quilla. Sloop y gennaker, son perfectos desconocidos. Kevlar sospecho que es otro tipo de nave. De “winche” seguramente proviene el nuestro “guinche”. De todas formas, una amena lectura en una “singladura” de poco tiempo. Las líneas hidrodinámicas de las naves son de una belleza única. Tuve el privilegio de asistir a la idea y luego realización en el diseño de un yate de poca eslora. Era fascinante poder ver un punto de cualquier curva desde la vista superior, de costado y de frente. Los constructores eran artesanos, y para trazar una curva con puntos definidos en tamaño real, se valían de una flexible, larga y sutil varilla de madera. El trazo resultante era la coincidencia perfecta entre la geometría especulativa y la esencia de la naturaleza en un pedazo de madera. Curioso el nombre de su balandro. Tiene una raíz que creo signifique “perro, can”. Gracias por compartir su aventura.