Un niño juega en el parque. Ve a un hombre deambulando por allí. Un hombre de aspecto inusual. Podría ser inofensivo —o no— pero el pequeño siente por instinto que el desconocido constituye una indefinible amenaza. Asustado, corre buscando a sus padres: «¡Hay un hombre malo!», les dice. A esto lo llamamos miedo, y no es malo sentirlo. Es un miedo que todos sentimos de vez en cuando porque es la alarma ante los peligros, algo que nos ha ayudado a mantenernos vivos durante cientos de miles de años, incluso antes de poder llamarnos humanos. Pero existe otro tipo de miedo, uno que no es útil ni saludable. Imaginen ahora a otro niño que juega en el mismo parque pero que, con torturante regularidad, se siente asustado por presencias que realmente no están allí. Este otro miedo es el miedo interior, el horror íntimo y lacerante de quienes viven permanentemente asomados a la ventana de las tinieblas. Para algunas personas particularmente sensibles este miedo condiciona toda una vida de un modo difícilmente comprensible para quienes no nos sentimos completamente dominados por la oscuridad.

Cuando suenan las campanas en el apacible pueblo medieval de Gruyères, la palabra «miedo» es lo último que vendría a la mente. Acomodado sobre una loma y resguardado por picos que se alzan a modo de tótem, Gruyères es un lugar encantador por el que apenas parece haber pasado el tiempo. Salvo que a uno le preocupe el frío, podría ser un buen retiro donde buscar paz sin renunciar a las comodidades de la civilización. Hasta no hace mucho tiempo, el pueblo era únicamente conocido por haberle dado su apellido a un célebre queso. Pero hoy es también famoso porque fue el lugar que el artista suizo Hans Rudolf Giger eligió para vivir durante sus últimos años, en un antiguo château desde donde disfrutó de una vista privilegiada de los montes del suroeste suizo. Giger, ataviado con una bufanda negligentemente enroscada sobre una sencilla camisa —estampa que a un mediterráneo puede parecerle cercana al suicidio por congelación—, afirmaba que no hubiese cambiado ese lugar por ningún otro del mundo.

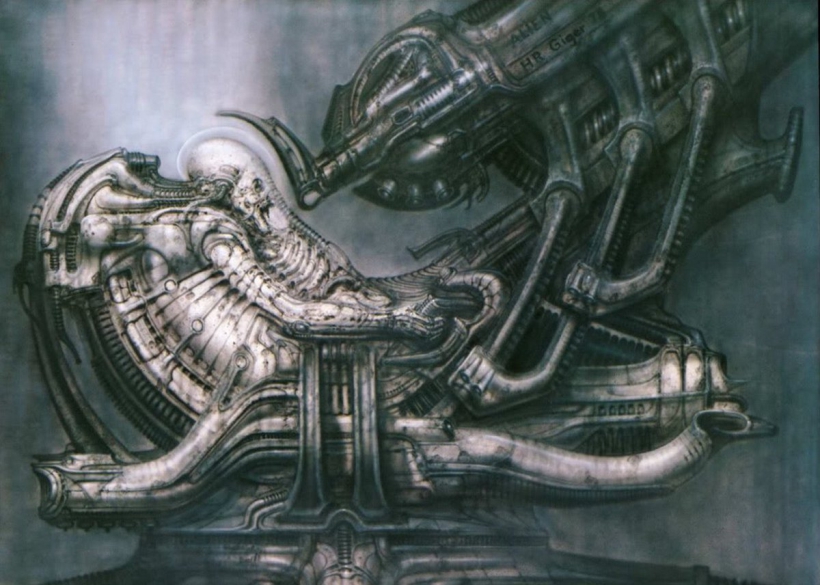

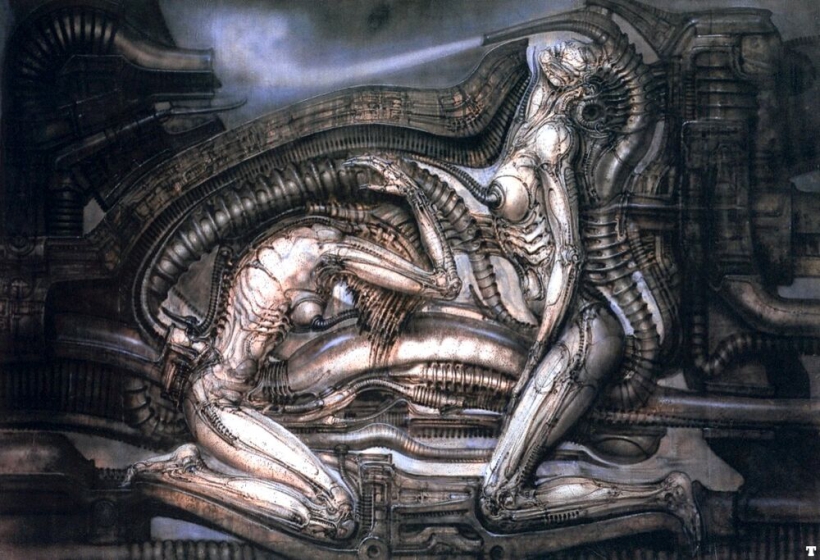

Casi todo el mundo conoce a Giger por ser el padre del monstruo extraterrestre de la película Alien; aquella criatura xenomorfa de difícil clasificación que parecía salida de una pesadilla. Alien le valió celebridad mundial a Giger; en el museo que abrió en Gruyères dedicó un lugar de honor a su Premio Óscar, cuya figurita suntuosamente dorada contrasta cómicamente con las retorcidas esculturas del propio Giger. Aunque el suizo siempre estuvo visiblemente orgulloso de su famoso alienígena, no todo lo que diseñó para aquel largometraje le gustaba tanto: «Nunca pensé que ganaría un Óscar por mi trabajo en Alien; tiene sus cosas buenas pero también sus cosas malas». Sea como fuere, el icónico monstruo siempre parece haber removido algo en el público. Hay algo en él que lo pone en contacto con los miedos infantiles; el miedo a la oscuridad o al monstruo que habita en el armario. ¿Por qué? La palabra «pesadilla» es probablemente la más citada al describir su trabajo y muchos comentaristas recuerdan ahora que Giger padeció terrores nocturnos, un trastorno que le hacía despertar a medianoche presa de un pánico inmotivado. Es fácil y tentador asociar estas cosas con el monstruo de Alien o con la obra de Giger en general. Pero también es erróneo. La verdad es que su contacto con los oscuros sótanos del alma humana es algo que viene de lejos y que tiene, sí, raíces emocionales, pero también raíces puramente artísticas. «Cuando cierro los ojos veo estas imágenes. Pero no cuando sueño, las veo cuando estoy despierto»; así desmentía Giger el supuesto origen onírico de sus visiones, que eran las de un artista consciente, no las de un hombre que fotocopia sus pesadillas como algunos precipitados comentaristas de su obra siguen empeñándose en afirmar.

El origen de sus inquietantes conceptos está bien anclado no en los sueños, sino en los estímulos del exterior ya desde la infancia. El pequeño Hans acudió regularmente a un parvulario católico. Allí, las monjas usaban imágenes de Cristo como chantaje emocional para mantener a los niños a raya; si la clase se portaba mal se les enseñaba un rostro de Jesús cubierto de sangre, una de esas siniestras representaciones de la Pasión. «Estáis haciéndole sufrir», decía la monja de turno señalando al Cristo torturado, convirtiendo al corrillo de angustiados pequeños en una corona de espinas viviente. Giger quedó profundamente marcado por aquellos densos regueros de sangre viscosa, que aparecerían con frecuencia en su trabajo de una manera u otra: «estoy obsesionado con los símbolos, y el líquido fluyendo es uno de esos símbolos». Esa atracción temprana por la simbología retorcida y el oscurantismo lo llevó a elegir influencias inequívocamente siniestras tanto en el plano artístico como en el filosófico y literario. Su imaginería visual tiene evidentes raíces surrealistas; se cita con frecuencia una mezcolanza heterogéneamente consistente de influencias, desde Salvador Dalí o El Bosco hasta el cine de Cocteau. Pero fue un artista del realismo fantástico vienés donde se enraíza sólidamente el estilo de Giger: «Diría que Ernst Fuchs ha sido mi mayor y más profunda inspiración, y que es el artista más grande vivo hoy en día». Aunque Giger fue siempre más oscuro que su adorado Fuchs. Lo que en el austriaco era una confusa y casi clásica sensualidad, en el suizo era sexualidad robótica. Lo que en Fuchs era una variada y multicultural simbología religiosa explícita, en Giger era una iconografía atea informada por el horror literario postcristiano de H. P. Lovecraft y por el teatral satanismo de Aleister Crowley y Anton LaVey. Donde en Fuchs encontrábamos carne, piedra y sincretismo religioso, en Giger tenemos hueso, metal y referencias diabólicas. Pero obviadas estas diferencias, Giger es un hijo artístico de Fuchs y la evidencia resulta incontestable.

Sentadas pues las bases de que el estilo de Giger no surgió de la nada, podemos seguir buscando otras raíces, no estrictamente artísticas, de sus horrores. Ya hemos citado la educación católica oscurantista de su infancia y los problemas de ansiedad nocturna. Pero también está el impacto que tuvo su tormentosa relación con la actriz Li Tobler, una belleza de manual romántico y románticamente destinada a un final tan prematuro como trágico. El noviazgo estuvo marcado por las infidelidades mutuas, traiciones, mentiras y un drama continuo. Pero, por si fuera poco, Li Tobler puso en contacto a Giger con uno de los más terribles horrores que conoce la raza humana: la depresión clínica. Las idas y venidas de su novia al abismo depresivo, sus caídas en la melancolía letárgica y su constante fantaseo con el suicidio provocaron heridas que dejarían en la obra de Giger cicatrices indelebles. Incluso cicatrices físicas, como cuando finalizó el primer gran retrato de su amada musa y ella trató de destrozarlo, presa de la ira. Quizá no soportando verse convertida en una imagen de pesadilla, porque aquel rostro del que surgían protuberancias monstruosas era como el verdadero rostro de su desorden emocional, tan eficazmente camuflado en la vida real por unos rasgos de singular belleza. Giger, apenado, recompuso el retrato pero nunca pudo recomponer a Tobler. La vio hundirse en la miseria de la depresión una y otra vez, por temporadas convertida en un ser inerte. Li Tobler se suicidó a la edad de veintisiete años. Fue el gran amor de la juventud de Giger, pero también su principal ventana al horror, al vacío, a los rincones más tenebrosos del alma.

La muerte de Tobler hizo que la obra de Giger se tornase todavía más tétrica. Aquello, paradójicamente, ayudó a que terminase de levantar el vuelo artísticamente hablando. Entre sus principales influencias hubo siempre grandes dosis de vida; incluso Ernst Fuchs inyectaba a sus más monstruosos trabajos un poderoso latido de sensualidad, por momentos de un exuberante manierismo a lo Giuseppe Arcimboldo. Pero la muerte de Li hizo que las imágenes de Giger muriesen también; lo esquelético, lo mecánico y lo inerte se convirtieron en la nueva piel de sus imágenes sin carne. Seguía habiendo sexo, pero cada vez más aberrante: genitales dispuestos con eficacia industrial, sin apenas sensualidad. La muerte lo dominaba todo.

Para cuando Giger participó en Alien, existía un contraste paradigmático con el otro artista gráfico de la película: Jean Giraud, «Moebius», que también era un icono en el mundillo europeo. Pero el dibujante francés era autor de una obra vivaz, caracterizada por la constante explosión de contrastes, un cromatismo feroz que era como el renacer exacerbado de los lienzos de Joos de Momper. El virtuosismo tonal de Moebius cedió por una vez protagonismo ante la árida atonalidad de Giger. El francés gustaba de elevarse hacia mundos tan lejanos que parecían etéreos, donde flotaban objetos mágicos y donde las formas industriales y tecnológicas que tanto le fascinaban aparecían mezcladas con la exuberancia de la naturaleza, como en aquellas ruinas aztecas que solía visitar. Giger, sin embargo, no solamente permanecía pegado a la tierra, sino que parecía querer excavar en el suelo como una lombriz en busca de alguna tumba cuyo descompuesto interior revelar ante la vista de todos. Un monstruo diseñado por Moebius hubiese sido menos monstruo, porque el francés tenía demasiado sentido del humor como para meterse en las pesadillas de todos nosotros; lo suyo era más bien hacernos tener sueños agradablemente evocadores de libertad. Giger, en cambio, nunca dotó del más mínimo ápice de ironía a su trabajo.

Con todo el renombre que Hollywood le confirió, su trabajo seguía provocando rechazo. El temerario contacto con la oscuridad había escandalizado incluso a su desdichada novia Li Tobler, así que cabe imaginar qué reacciones de disgusto produciría en el público. «La gente piensa que mi trabajo es enfermizo y no sé por qué», dijo en una ocasión ante las cámaras, aunque para añadir con una media sonrisa y contradiciéndose con la candidez de un niño que podía imaginar el motivo. En la misma entrevista, aún luciendo esa sonrisa tan ambigua como convincente, señaló a los montes nevados que rodeaban su hogar: «el paisaje es en blanco y negro, como mi obra». Y casi a su pesar admitía que lo «saludable» de aquellas vistas contrastaba con lo insalubre de su trabajo. Así pues, ¿cuánto de dolor había en la obra de Giger? Probablemente mucho. Cabe deducirlo de significativos detalles. Por ejemplo, que en mitad de sus sinfonías de fetos y calaveras lo único vivo, lo único carnal, continuase siendo Li Tobler. O las mujeres, generalmente atormentadas por retorcidas inserciones y exploraciones de carácter sexual, que parecían ser un trasunto de la malograda actriz. Giger nunca pudo matar a su difunta musa en su obra, ni aun cuando ya había recompuesto su vida junto a otras mujeres, que nunca le faltaron. ¿La torturó? Sí, aunque más bien representó la tortura que ella se infligió constantemente a sí misma durante su breve vida. Qué otra prueba de un dolor alojado en el corazón que mantener viva a su amante en su trabajo.

Giger era un hombre extremadamente sensible: «Cuando veo en televisión algo que me asusta o me afecta, tengo que apagarla, no puedo seguir mirando». Sin embargo, siempre pareció sentirse cómodo con la oscuridad de su propia obra. Era una comodidad nacida de la necesidad de convivir con ella, probablemente. Aunque eligió como hogar definitivo un pueblo montañés de placidez ancestral, quizá era como el músico de heavy metal que de vez en cuando necesita sentarse a escuchar a los pájaros para combatir la saturación de sus oídos y de su espíritu, o como el escritor de novela negra que se sienta en una soleada playa para que el sol y el aire desintoxiquen los poros de su piel y las circunvoluciones de su cerebro. En todo caso, no resultaba extraño que fuesen bandas de rock oscuro y ruidoso las que con mayor frecuencia requiriesen los servicios de Giger para diseñar sus portadas. O mujeres que coqueteaban con el lado más afilado de sí mismas, caso de Debbie Harry. En él encontraban una representación visual de lo que pretendían transmitir como mensaje creativo: que se puede hacer arte desde los rincones más enfermizos del espíritu, aquellos rincones que buena parte de creadores tratan de evitar por sistema, bien por genuina incomodidad, bien por temor a sufrir el rechazo del público.

Giger, como Lovecraft, padeció el miedo intensamente, pero aprendió a moldearlo y canalizarlo en su obra. Se diría que cuanto más real era el horror expresado en su trabajo, mayor era la catarsis emocional que le proporcionaba. A principios de los noventa, cuando Giger se cansó de pintar y cambió casi definitivamente su vieja arma, la pistola del aerógrafo, por la escultura, parecía completamente satisfecho viéndose rodeado de aquellas retorcidas formas materializándose a su alrededor. Es más; quería que en su museo hubiese pasillos oscuros y angostos «como los pasadizos de las pirámides de Giza», repletos de horrores extraterrestres con los que recibir al visitante. Siempre fue así, le gustaba tener la tiniebla materializada en torno suyo. Cuando el actor de Alien, John Hurt, visitó la antigua casa de Giger —aquella en cuyo jardín había un viejo y difunto tren, la viva imagen de un calculado abandono— describió el lugar como «maravillosamente tétrico». Por qué no suponer que los horrores tridimensionales ayudaban a Giger a liberarse de su carga y que verlos un día y otro servía como recordatorio de esa liberación. A fin de cuentas, el arte y la creación responden a una necesidad inexplicable en un animal, el humano, que posee la poderosa herramienta del lenguaje hablado y que podría perfectamente subsistir sin las complicaciones de intentar prolongar su mundo interior hacia el exterior en forma de obra artística. ¿Qué otra explicación existe para la existencia del arte que la de liberarnos de un peso? La obra de arte es como el orgasmo: la consecución final de un estado de búsqueda y tensión que impide el reposo del espíritu. Y eso que tras la liberación y el breve periodo de paz que le sigue sabemos que la agridulce angustia del deseo volverá a impulsarnos hasta el siguiente orgasmo. Pero la sexualidad tiene una función biológica incontestable. El arte, no tanto. Además, mientras la sexualidad puede modularse, sublimarse, incluso ser sustituida, la creatividad artística no encuentra consuelo en actividad alguna excepto en la consecución efectiva de sí misma. Giger, pues, debió sentir mucho alivio y satisfacción con la paternidad de sus imágenes de pesadilla. Por ello se rodeaba constantemente de ellas de igual manera en que una madre se rodea de sus polluelos por imperfectos e impropios que estos puedan parecernos.

Siempre, lo admito, he sentido cierta reticencia hacia la glorificación excesiva del artista atormentado. En primer lugar porque muchos artistas no poseen ninguna característica personal llamativa más allá de las que ellos mismos se fabrican para hacer honor a la imagen popular del «artista», y esto incluye a no pocos que se hacen pasar por atormentados sin serlo realmente. En segundo lugar porque se suele confundir al hombre atormentado con el artista atormentado; o mejor dicho, se confunden los sentimientos del hombre atormentado con sus decisiones artísticas. Como cuando alguien insiste en que el espíritu dañado de Van Gogh se percibe en sus pinceladas, como si la obra del pintor holandés fuese la de un enfermo mental y no la de un dedicado creador que recogió y reelaboró de manera perfectamente consciente numerosos elementos pictóricos de otros artistas de su tiempo, como hace cualquier pintor de vanguardia, en definitiva. Es decir, una decisión artística consciente con la principal finalidad de modelar un estilo propio basado en la cultura pictórica personal y no tanto una reacción emocional automática modelada por los traumas emocionales. Giger, ya lo hemos dicho, fue un discípulo de otros artistas como lo fue Van Gogh. Pero no puede negarse que existen algunos artistas como Giger cuya penumbra interior termina barnizando su obra de manera perceptible. Incluso después de un cuidadoso estudio de sus influencias ese barniz continúa pareciendo un producto genuino de su vida personal. ¿Fue Giger un artista atormentado? Lo fue, aunque menos conforme avanzaba el tiempo; como Joseph Conrad, para hacernos una idea.

Ahora que H. R. Giger nos ha dejado es el momento de recordar que no fue en nada ajeno a la penumbra. Por sí mismo, por su formación tenebrista, por sus miedos patológicos y por el primer gran amor de su vida, aquella mujer deshecha por la depresión que se quitó la vida. La oscuridad de su obra tiene un poso de autenticidad. Sabiendo esto podemos comprender dónde reside su poder, su capacidad para impactar. También nos sirve para elaborar una reflexión: conforme avanzamos en el camino de la vida y conocemos a más gente, nos damos cuenta de que todos y cada uno de nuestros semejantes, sin excepción, albergan en su interior un rincón oscuro donde residen miedos de esos insalubres e innecesarios que atormentan nuestro espíritu sin motivo. Pero esos miedos pueden ser reelaborados y esculpidos; ni siquiera se necesita ser un artista, basta con aprender a reconocerlos, a darles forma y a comunicarlos al mundo aunque no necesariamente vayan a terminar en una exposición. Esto, procesar nuestros miedos mediante la expresión, es algo que por ejemplo los niños hacen de forma natural para liberarse de sus angustias: los adultos olvidamos que simplemente podríamos sentarnos ante una mesa y dibujar aquello que nos atormenta o aquello que nos ayuda a apaciguar nuestro dolor. Un lápiz y un papel, es así de sencillo.

Giger sonreía cuando mostraba a sus visitantes las formas inquietantes adheridas al interior del castillo donde vivía, que a otros nos quitarían el sueño pero que en su caso eran la perfecta demostración del poder catártico y liberador del arte. Qué alivio contemplar las visiones tenebrosas fuera de uno mismo, hechas de lienzo, papel, piedra, metal o plástico. Mucho mejor que verlas en el propio interior, hechas de carne, sangre, lágrimas y pedazos del espíritu que hieren como un cristal roto. Probablemente no exista propósito más noble para el arte que el de ayudar a un ser humano a sobrellevar mejor sus demonios. Ningún otro propósito —ni el honrar a los silenciosos dioses, ni el de cantar la belleza en un ejercicio de obviedad, ni desde luego el captar los parabienes del público o alimentar el propio ego— puede comparársele en altura. Así, una vez convertido en medicina, el arte quizá ayude a otros a curarse. En una ocasión, durante una exposición en París y cuando Giger aún no había comprendido la cantidad y calidad de seguidores que tenía, un hombre se le acercó. Emocionado, insistía en lo mucho que la obra de Giger había significado para él y lo muy feliz que se sentía por haber podido conocer al creador de todas aquellas siniestras imágenes que a tantas otras personas producían rechazo. Por algún motivo, para aquel hombre la obra de Giger era una fuente de paz; quizá la paz de no sentirse solo con sus demonios y de saber que otro tenía demonios también. Giger, abrumado, no encontraba respuesta. «La verdad es que no supe qué decirle», recordaría después Giger con su característica sonrisa y un leve asomo de emoción, «pero fue bonito». Giger nos acaba de dejar. Ya no está entre nosotros. Pero la principal lección que nos enseñó permanece intacta: si el arte no es una curación, si el arte no es un consuelo… entonces el arte no es absolutamente nada.

He pensado mucho acerca de la oscuridad. Mucho. Y ahora sé que soy un vampiro. Y usted, querido oyente, también es un vampiro. Y me pregunto si acaso la existencia de todos los seres de este planeta es igualmente vampírica. ¡Por supuesto que lo es! Ahora reflexione usted sobre las implicaciones de este pensamiento… a mí no hay nada que me provoque un mayor terror. Bienvenido a la noche. Suyo, H. R. Giger,

H. R. Giger hizo la portada del álbum Brain Salad Surgery, para Emerson, Lake & Palmer lanzado en 1973.

Pingback: Enlaces Recomendados de la Semana (N°635)

Pingback: Li I - Jot Down Cultural Magazine