Traducción de Carlos Uxo y Juanma García-Ruiz

(English version here)

Cuando a principios de 1800 le preguntaron al gran químico Michael Faraday por el secreto de hacer ciencia, respondió: «trabajar, acabarlo, publicarlo». Hablaba el sensato sentido común de un humilde autodidacta, que pasó de ser un obrero a recibir (y rechazar) en su madurez la presidencia de la Royal Society.

Los extraordinarios experimentos de Faraday sobre el electromagnetismo son innumerables. Debido a su estatus, sus palabras son aún hoy día atesoradas por los científicos que seguramente las transmiten generación tras generación a innumerables jóvenes investigadores de postgrado. La visión de Faraday de la ciencia experimental sigue siendo de rigor en la actualidad: «No soy un poeta, pero si pensáis por vosotros mismos, como yo hago, los hechos crearán un poema en vuestras mentes».

Esa última cita insinúa que la ciencia puede ser una empresa etérea, algo más que un viaje cuyo único propósito sea descubrir. ¿Es la ciencia poesía? Por otra parte, la insistencia de Faraday en los «hechos» como materia de su poesía resulta para muchos tranquilizadora, volviendo a poner los pies en la tierra. La brevedad y la apelación subliminal al sentido común de ambas citas me parecen un sello distintivo de la ciencia británica. Veo una línea directa, por ejemplo, desde el sensato y práctico Faraday hasta (en mi opinión) el científico más británico de todos, el (¡neozelandés!) Ernest Rutherford, quien consideraba que toda ciencia era o física o filatelia, y quien calculó que las probabilidades de apostar contra la ciencia eran de 1012 frente a 1. Así que me sorprendió encontrar estas otras palabras de Rutherford…

Creo que se puede afirmar con rotundidad que el proceso de descubrimiento científico puede considerarse una forma de arte. Esto se aprecia mejor en los aspectos teóricos de la ciencia física. El teórico matemático construye paso a paso un edificio majestuoso sobre la base de ciertos supuestos y de acuerdo con reglas lógicas bien entendidas, mientras que su poder imaginativo pone de manifiesto las relaciones ocultas entre sus partes. Una teoría bien construida es, en algunos aspectos, una producción artística. Un buen ejemplo es la famosa teoría cinética de Maxwell. … La teoría de la relatividad de Einstein, al margen de cualquier cuestión sobre su validez, no puede dejar de ser considerada como una magnífica obra de arte.

Estas palabras pueden interpretarse como que la creatividad reside en la ciencia, al igual que en el arte. Esta afirmación no es una amenaza para la ciencia moderna, pero ¿qué pasaría si se tomara más literalmente? Para un científico con carné (incluido yo mismo) resulta algo sorprendente leer de nuevo las palabras de Rutherford… ¡«el descubrimiento científico puede considerarse una forma de arte»! ¿Es la ciencia un ámbito más de la práctica artística, junto a la escultura, el cine, etc.? Tal vez esta lectura sea exagerada; después de todo, Rutherford invoca explícitamente la noción de una progresión lógica hacia el «descubrimiento» científico, un credo implícito muy querido por muchos científicos en activo. Sin embargo, también admite la creación de teorías científicas como obras de arte puro, independientemente de su validez. ¡Uhm! ¿Los científicos «crean» en lugar de «descubrir»? Es más, ¿los artistas «descubren» o «crean»?

Aunque estos dilemas son antiguos, se olvidan en gran medida en el ajetreo cotidiano de la enorme cadena de producción de la ciencia, ya sea en un laboratorio abarrotado de alguna universidad rural poco atractiva o en el legendario complejo científico del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), tan grande que su «laboratorio» se extiende por encima una frontera nacional, a caballo entre Francia y Suiza. Quizá se olviden por una sencilla razón: la ciencia es cara. De hecho, la ciencia es mucho más costosa que las producciones artísticas más costosas, incluidas las superproducciones de Hollywood. Al fin y al cabo, se considera que las películas de Hollywood han fracasado si no recuperan sus costes de producción, y tienen (muchas) ganancias. El valor no es más, ni menos, que un equilibrio entre los gastos y los costes. Pregúntenle a un productor de cine, a un periodista de investigación o al contribuyente imaginario en el que piensa cualquier político cuando sopesa el presupuesto anual de un país.

La ciencia está igualmente limitada. Sus triunfos, como el desarrollo extraordinariamente rápido de las vacunas del COVID, son indicadores seguros de su valor. Como lo son también la multitud de «expertos científicos» interrogados por los medios de comunicación sobre la epidemia de COVID: una procesión diaria de epidemiólogos de todas partes, cuya variedad de modelos explicará seguramente cualquier eventualidad. A pesar de la fanfarronería pública de la ciencia, en el fondo sigue siendo una construcción frágil. Incluso en sus momentos más estridentes, sus «hechos» no están claros. Por poner un ejemplo actual, los debates sobre cuáles son las medidas efectivas de cuarentena en Australia pasan por alto el «hecho» de que algunos aspectos de la ciencia fundamental de la transmisión viral, desde la mecánica de fluidos [1] hasta la ciencia de la materia blanda [2], siguen siendo desconocidos. A pesar de un aparente consenso, la ciencia sigue siendo una actividad humana, mucho más compleja que un estricto viaje de descubrimiento bien pertrechado. Cualquier intento de calcular el valor (financiero) de la ciencia es confuso y, en última instancia, irrealizable. El contable concienzudo debería incluir el precio de los microplásticos en el medio ambiente, de la extracción de combustibles fósiles, así como los beneficios de las vacunas.

Me parece que en medio de la COVID y del aparente triunfo de la investigación científica, haríamos bien en sentarnos tranquilamente y reflexionar sobre la naturaleza de la ciencia. Mis propios pensamientos vienen provocados por una reciente visita al Museo Heide de Arte Moderno de Melbourne, donde pasé unas horas en una exposición retrospectiva del modernista australiano Robert Owen, Blue Over Time, con esculturas, pinturas y otras piezas variadas [3]. Owen es un pensador profundo y un artista de gran calado, con el que he tenido la suerte de pasar tiempo ocasionalmente. (Como introducción a su obra recomendaría la reciente monografía de exquisita factura Robert Owen – A Book of Encounters [4]). Merece la pena conocerlo por sí mismo: pasó unos años a principios de la década de 1960 en la isla griega de Hidra junto a una extraordinaria comunidad de escritores, músicos y académicos, entre los que se encontraban Leonard Cohen y (menos conocidos a nivel mundial, pero igualmente influyentes para los australianos) Charmian Clift y George Johnston. El sabor de esa comunidad está fielmente capturado por un par de objetos expuestos en Heide: dos flautas de caña hechas a mano por Owen intercambiadas con Cohen. A cambio, Owen recibió un ejemplar del último libro de poesía de Cohen, «Flowers for Hitler. (1964), con una dedicatoria del poeta:

Para Bob

como en tus cañas

hay una forma especial de soplar

todo lo bueno

Leonard, Hidra, Invierno 1965

Los consejos prácticos de Faraday y las letras de ensueño de Cohen son tan diferentes, tanto en su intención como en su contenido, que podríamos perdonar a unos extraterrestres visitantes si sugirieran que el abismo entre las palabras de Faraday y Cohen ofrece una prueba inequívoca de la existencia de distintas formas de vida en la Vía Láctea. Parece que los científicos y los artistas han desarrollado formas de pensar y hacer totalmente diferentes en el mismo planeta. ¿O acaso Faraday, Maxwell, Einstein, incluso Rutherford, eran poetas, como Cohen?

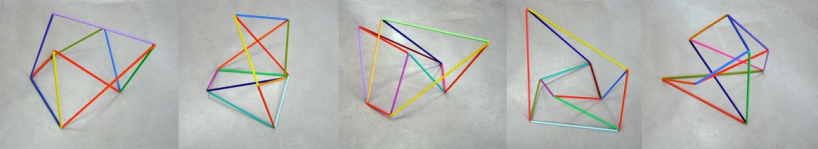

Por otro lado, mi visita a Heide reavivó el pensamiento inverso: ¿quizás los (buenos) artistas son en realidad científicos? Las obras de Owen me parecen inequívocamente científicas, además de artísticas. Tanto es así que, después de que me mostrara sus esculturas hace unos años, empecé a investigar el concepto de «poliedros enredados» desde la perspectiva de la topología y la teoría de grafos, un tema que más de una década después, aun sigue preocupándonos a mí y a otros colegas científicos. (Owen y yo escribimos sobre esas conexiones en otro lugar [5]). Mi interés fue desencadenado nada más (y nada menos) que por las obras de Owen, y sin embargo yo —con toda honestidad, deshonestamente— sigo justificando mi investigación de esas estructuras enmarañadas en documentos técnicos por su interés en cosas que tienen «valor», como los entramados moleculares de materiales sintéticos modernos. El «valor» de ese campo de investigación científica fundamental se justifica a su vez en publicaciones científicas menos especializadas y solicitudes de subvención, por su utilidad en la fabricación de materiales avanzados diseñados para almacenar hidrógeno para la energía verde, o para capturar dióxido de carbono y mitigar el calentamiento global. Todos los científicos conocen bien el juego, ya que los que no quieren o no pueden jugar rara vez sobreviven más allá de su primer puesto postdoctoral o solicitud de becas. Una confesión más: (¿casi?) todos los científicos que conozco admiten la deshonestidad esencial de ese juego, pero siguen haciéndolo para mantener el flujo de fondos y publicaciones. El juego es un aspecto arraigado de la ciencia contemporánea, tolerado como una distracción obligatoria del verdadero negocio de la investigación científica. Pero, ¿cuál es ese verdadero negocio?

Puede sorprender a muchos no científicos saber que cuanto más se profundiza en la práctica de la investigación científica, la práctica de la ciencia fundamental se parece más al arte de Owen y Cohen que al camino bien pavimentado, descrito por Faraday, que va desde el laboratorio al editor. Faraday afirmaba que sus «poemas» estaban construidos con «hechos». Y así era: sus imanes y galvanómetros no mentían. Tampoco lo hacen las resmas de datos arrojadas por el acelerador del CERN, o el mapa de microondas del cielo. Pero el hilado y tejido de esos datos en un entramado científico, ofrecido a las masas, por lo demás incultas, como la firma de la elusiva partícula de Higgs, o un eco del Big Bang reverberando en el cosmos, no es ni una verdad ni una mentira. Es una historia inventada gracias a la creatividad humana. No hay un solo camino desde el «trabajo» hasta la «publicación». A su vez, no es demasiado descabellado asociar el arte visual, o la literatura, con «hechos», aunque esos hechos no sean fácilmente detectables por un instrumento científico. Las conjunciones de colores, que se encuentran en el corazón de las pinturas abstractas pixeladas de Owen, y las palabras, que burbujean en las letras de Cohen, catalizan respuestas emocionales comunes, no cuantificables, en personas muy diferentes.

En el clima actual de utilidad y valor, se niega con demasiada frecuencia el carácter imprevisible de la ciencia, frente al carácter incremental y esencialmente fenomenológico de la ingeniería. El arte es un recordatorio esencial. Los artistas abrazan explícitamente lo irracional: la fuente esencial de las ideas creativas. Nosotros, los científicos, en cambio, huimos de esa flaqueza y preferimos refugiarnos en ámbitos más aceptables políticamente, cuya cuota de admisión es la alineación con la noción (no las nociones) de «valor» imperante: el crecimiento económico. Nuestra adhesión al «valor» de la ciencia, medida y financiada en términos de valor económico, nos ha costado muy caro. La lectura de un ensayo del eminente teórico del quantum, David Bohm, Sobre las relaciones del arte y la ciencia (publicado en la colección de ensayos de Bohm Sobre la creatividad [6]), que me recomendó Owen, me recordó ese coste.

En su ensayo, Bohm analiza la aparición de nuevos lenguajes artísticos en el siglo XX, desde Cézanne hasta el cubismo, pasando por el constructivismo y Mondrian, y su característica común: la aparición de una forma de arte totalmente nueva, que implica nuevos elementos estructurales que en sí mismos no tienen significado, pero que se combinan para formar estructuras cuyos significados surgen únicamente de la imaginación del artista. El valor de este tipo de arte, según Bohm, reside en la posibilidad de arrojar luz sobre cómo los sentidos perciben la propia estructura, estableciendo potencialmente nuevas formas de ver el entorno exterior. El artista que lucha con las formas revela, en su mejor momento, «una nueva comprensión general de la estructura a nivel perceptivo… Partiendo de tal premisa, el científico puede formarse nuevas ideas abstractas sobre el espacio, el tiempo y la organización de la materia». Su argumento puede interpretarse como de relevancia periférica para la mayoría de los investigadores científicos: al fin y al cabo, ¿cuántos de nosotros buscamos nuevas ideas espaciotemporales? Tal respuesta es reconfortante, pero demasiado fácil. Porque ¿no están todos los físicos, químicos y biólogos moleculares estudiando a fondo «la organización de la materia»?

Tal y como sucede con la comparación de Rutherford de la teoría científica con el arte, el argumento de Bohm parece hoy asombroso. Ambas citas delatan una orgullosa indiferencia hacia la práctica convencional de la investigación científica, articulada tan claramente por Faraday. Por el contrario, la ciencia actual puede describirse como «faradayista», obsesionada con la ficción de los «valores», eludiendo así fuentes más profundas de pensamiento.

¿Puede la cultura científica valorar el pensamiento profundo? Afortunadamente, sí. Lo atestiguan, por ejemplo, el reconocimiento de su importancia por parte de Rutherford y Bohm (y otros muchos «grandes» científicos, como Einstein, Poincaré…). Si es así, ¿cómo podemos recuperar los científicos la práctica del pensamiento profundo? En primer lugar, debemos abandonar las obsesiones que guían la práctica de la «buena ciencia». Hay que acabar con la leyenda de que los científicos trabajan mejor cuando tienen prisa, con perdón del señor Faraday. Al igual que la slow food, cuyos orígenes se encuentran en el rechazo de la comida rápida por parte de los consumidores y agricultores italianos, la ciencia lenta es saludable. En segundo lugar, el culto a la colaboración debe ser considerado como lo que es: una creencia vacía. Aunque la investigación grupal es importante en algunos casos, los grupos más grandes también son propensos a la mediocridad del pensamiento coral —la ciencia comisionada— en lugar de las ideas creativas. Y, lo que es peor, la idea misma de que un científico trabaje de manera individual sigue siendo aceptable en matemáticas, pero anatema en las demás ciencias.

Tal vez, lo más doloroso, pero lo más importante, es que debemos abandonar el credo que nos ata al «sistema» político y sociológico cuyas medidas del valor solo incluyen la productividad y la utilidad a corto y medio plazo. Eso ocurrirá de todos modos: se llama ingeniería. En este punto, oigo murmullos de desaprobación de muchos sectores: la aceptación de una distinción básica entre ciencia e ingeniería es un guiño implícito al elitismo. (De hecho, ambas prácticas requieren sus propias élites). Al igual que los artistas, los científicos deben aceptar que es poco probable que la verdadera creatividad se financie al nivel necesario para sostener otro CERN o una misión tripulada a Marte, incluso por la billetera de Elon Musk.

Más concretamente, ha llegado el momento de que la ciencia rompa definitivamente el yugo que la ata al «valor». En el tiempo que llevo en la ciencia, desde la década de 1980, he visto una reconversión generalizada de científicos en ingenieros de facto. Los gigantescos laboratorios industriales, como IBM y Xerox en Estados Unidos, han desaparecido, y su investigación (sobre ingeniería) es ahora financiada por el contribuyente, ya que se lleva a cabo en los laboratorios de física y química del mundo académico. Más recientemente, COVID ha puesto en dificultades financieras las universidades de Australia, que dependen del pago de cuotas por parte de estudiantes no australianos para mantener un cuerpo de autodeclarados investigadores científicos que afirman llevar a cabo actividades innovadoras (y costosas) de liderazgo mundial. Lamentablemente, no resulta descabellado afirmar que la investigación científica sin trabas ha desaparecido en la práctica, excepto en los círculos académicos más privilegiados del mundo. Para que resurja, quizá sea esencial volver a financiar modestamente a unos pocos científicos (¡me atrevo a decir «de élite»!).

Un fascinante artículo del crítico de arte genovés Germano Celant, publicado por primera vez en 1967, me recordó a la fuerza estas incómodas prescripciones para el futuro de la ciencia. El artículo de Celant está dedicado a la filosofía de un grupo de artistas italianos, a los que asoció con una nueva filosofía de la creación artística, que él llamó con éxito «arte povera». Al igual que Bohm, el texto es indudablemente de otra época. Celant sostenía que el «verdadero» artista, ejemplificado por Marcel Duchamp, está obligado a permanecer fuera del sistema. Si no, «el artista, el nuevo aprendiz de bufón, está… llamado a producir una refinada mercancía comercial, para la satisfacción de paladares sofisticados». Su articulación del arte povera incluye la siguiente declaración:

Por un lado, tenemos una actitud que hay que definir como «rica», ya que está osmóticamente conectada a las enormes posibilidades instrumentales e informativas que ofrece el sistema; una actitud que imita y mediatiza lo real, crea la dicotomía entre arte y vida, comportamiento público y vida privada. Por otro lado, tenemos la investigación «pobre»…. Se trata de una forma de ser que solo solicita la información esencial, que rechaza el diálogo con los sistemas sociales y culturales, y que aspira a presentarse como algo súbito e imprevisto con respecto a las expectativas convencionales: una forma asistemática de vivir en un mundo donde el sistema lo es todo. Tal actitud… pretende recuperar el significado fáctico del sentido emergente de la vida humana. Se trata de una identificación entre el hombre y la naturaleza, pero sin ninguno de los propósitos teológicos del narrator-narratum medieval; la intención, por el contrario, es pragmática, y el objetivo es la liberación, más que cualquier adición de ideas u objetos al mundo tal como se presenta hoy.

La visión que Celant tiene del arte, despojada del abrigo de la polémica de los años sesenta, es sorprendentemente paralela a la visión filosófica convencional de la ciencia, que busca la identificación entre «el hombre y la naturaleza», impulsada a comprender el significado «fáctico» de nuestra existencia. El arte povera, al igual que la slow food, fue un rechazo radical del «sistema». Si la ciencia ha de renacer, tal vez sea necesaria una postura igualmente radical.

Me llama la atención que, mientras que (algunos) artistas han luchado por la importancia de nuevas formas de ver, entre los científicos (que yo sepa) no hay debates análogos. De hecho, gracias a Robert Owen he dado con el ensayo de Celant, reeditado recientemente para conmemorar su muerte por COVID el año pasado [7].

Aunque la ciencia y el arte siempre tendrán sus diferencias, a menudo comunicadas con lenguajes diferentes, ambas profesiones tienen algo que aprender la una de la otra. Visto desde el lado científico de la frontera lingüística, el lenguaje del arte es a menudo oscuro, con una propensión a robar conceptos científicos y a reeditarlos de forma algo confusa, dándole así la obra un aura científica. (Curiosamente, no es recíproco: es difícil de encontrar lenguaje artístico en publicaciones científicas, salvo algunos casos célebres; otra historia que merece la pena contar en otro lugar). Sin embargo, una inmersión más profunda en Celant, o en Owen (¿o en Cohen?) revela una humildad y una dedicación a la preminencia del pensamiento profundo y creativo sobre lo «valioso». Ya es hora de que los científicos abandonen la opinión de que el arte es secundario para la ciencia, siempre perjudicada por su propensión al pensamiento imaginativo sobre el empírico y su admisión explícita de lo irracional. Ya es hora de reavivar la asociación entre arte y ciencia que los científicos reconocían abiertamente en épocas anteriores. Que aparezcan la ciencia lenta y la scienza povera. Porque incluso los poemas científicos más desenfrenados pueden dar en el clavo. Cuando Gladstone le preguntó a Faraday qué podía ofrecer a la sociedad su nuevo concepto de electricidad, el respondió: Señor, hay muchas posibilidades de que pronto podrá gravarla con impuestos.

La frase es innegablemente ingeniosa, y además ha demostrado ser profética en los últimos años. A pesar de su integridad y humildad bien documentadas, Faraday cristalizó una idea peligrosa: la ciencia es dinero. Teniendo en cuenta los precios exorbitantes que se intercambian en el mercado internacional del arte en los últimos años, también lo es el arte. Pero esa esa es otra cuestión.

Notas

[1] R. Mittal, R. Ni, and J.-H. Seo. «The flow physics of COVID-19». Journal of Fluid Mechanics, 894, 2020.

[2] W. C. K. Poon, A. T. Brown, S. O. L. Direito, D. J. M. Hodgson, L. L. Nagard, A. Lips, C. E. MacPhee, D. Marenduzzo, J. R. Royer, A. F. Silva, J. H. J. Thijssen, and S. Titmuss. «Soft matter science and the COVID-19 pandemic«, Soft Matter, 8310-8324, 2020.

[3] Heide Museum of Modern Art. «Blue Over Time».

[4] R. Owen and etc. «Robert Owen—A Book of Encounters». Perimeter Book, 2021.

[5] S. Hyde and R. Owen. «Sculpting entanglement». Australian Physics, 52(6), 2015.

[6] D. Bohm. «On Creativity». Routledge Classics. Routledge, 2004.

[7] G. Celant. In memory of Germano Celant: Arte povera. Notes on a guerrilla war. Flash Art, https://flash—art.com/article/germano-celant-arte-povera-notes-on-a-guerrilla-war/

Muy buena lectura, señor. Excelente. Se lo agradezco, y en especial modo por esas pocas palabras, casi escondidas diria, que denotan una relación de amistad y reconocimiento sincero y profundo, me refiero a esas de “como en tus cañas, hay una forma especial de soplar todo lo bueno”. Han sido un estímulo y me han traido recuerdos, también de amigos y sobre el, digamos más o menos mismo tema. La “voluminosidad” o no del mundo.

“Deja tus poliedros bidimensionales que son “incubos” en tres dimensiones, buen amigo, y refúgiate en la poesia, una manera de inconsciencia, de insensatez o extravio supongo. Magro consuelo diría, pues vivir en una realidad euclidiana inestable o en una onírica-poliédrica segura, al final no ayuda en nada. Pero por lo menos en los sueños no hay necesidad de las palabras que delimitan y ofenden el otro lenguaje del mundo.

Toma, ésto es para tí, un regalo que nada tiene de regio o real, es solo una forma de la pobreza necesaria como el soplar o el sentir. Ignoro si te gustarán así como son y ¡distintos! porque ahora, cuando me desprendo de aquello que fue mio, arrepentido diría pues no era único sino múltiplos, como esos nidos de inocentes avejas salvajes que no labran la miel y de pentágonos viven, desparramando con el zumbar el temor, la libertad y las ganas de vuelo sobre todas las buenas personas.