Que Verdi es considerado un padre de la patria no creo que exija justificación. Basta con escuchar los aplausos, los bises y los «¡Viva Italia!» tras las interpretaciones del «Va pensiero» de la ópera Nabucco. La historia es conocida: Verdi es hombre del Risorgimento y su música, sobre todo los coros de algunas de sus óperas, tiene un contenido patriótico inmediatamente evidente en el recuerdo del terruño, en las llamadas a su liberación o en los conjurados que juran. Naturalmente, no tardó en plantearse la cuestión de las motivaciones, tan amigos como somos del cotilleo: ¿usó Verdi el movimiento de «construcción nacional» italiano en su beneficio o, por el contrario, fue este quien utilizó su música porque le convenía? Esta polémica, bastante absurda, sirve sin embargo como preámbulo de una cuestión que me parece mucho más atractiva y a la que luego me referiré.

Son muchos los argumentos que pueden utilizarse a favor de la primera tesis. Así Verdi, en una carta de precisamente 1848 a Francesco Maria Piave, le plantea escribir una ópera sobre Francesco Ferruccio, al que denomina mártir de la libertad italiana, y que había sido incluido precisamente por Goffredo Mameli el año anterior en el que terminaría convirtiéndose en himno de Italia. También avala esta tesis la estratégica inclusión en la mayoría de las óperas de la época, las que luego denomino «óperas de galeras» para distanciarse de su calidad discutible, de tantos cantos colectivos que, con independencia del accidente histórico al que se refieran, siempre podían interpretarse, en una época de sociedades secretas y censura, como una evocación de la lucha por la liberación nacional: tras el coro de Nabucco, los valerosos «italianos», allá en el desierto, cantan en «Oh Signore, dal tetto natio», a las fuentes, los prados, los lagos y los viñedos de la patria; en Ernani, los conjurados castellanos cantan «Si ridesti il leon di Castiglia» y no había que ser muy inteligente para relacionar el león castellano con el veneciano; en Macbeth son dos los coros que hablan de la patria traicionada y oprimida, uno de ellos, por cierto, muy notable y tenebroso. En fin, hay ejemplos para aburrir.

Otra razón para ver cálculo en el comportamiento de Verdi es que el fracaso de la revolución del 48 y el abrazo a la causa de la unificación italiana alrededor del reino de Piamonte-Cerdeña prácticamente coincide con el fin de esa etapa en la que cada una de sus óperas parecía incluir una invitación directa a la insurrección de la nación. Más aún, cuando el comportamiento de Verdi parecía encajar perfectamente con las tesis de Mazzini que criticaba veladamente el cinismo e individualismo de los personajes de Rossini y exigía una «espiritualización» de la música mediante la persecución de fines más elevados, léase el fin patriótico. Mazzini sugirió mucho antes de que Verdi estrenase su primera ópera que ese fin podría obtenerse a través de la elevación del coro operístico de personaje secundario a protagonista, a voz del pueblo.

El resumen de esta posición revisionista implicaría que los apoyos a la causa por parte de Verdi serían puramente tácticos e incluso hipócritas, como se deduce de esas cartas escritas desde la seguridad de París, en las que se lamenta de gastar papel pautado que podría servir para hacer cartuchos, y en las que da excusas peregrinas sobre su ausencia del lugar de la auténtica pelea, haciendo referencia a su condición de tribuno y a sus limitaciones físicas.

Muchos, sin embargo, ven en la evolución operística de Verdi una línea intrínseca capaz de explicarlo todo. Fue un hombre de teatro que intentó encontrar su voz desde el principio, y las coincidencias de su obra con el trasfondo político de su tiempo son solo eso. En su vida personal estuvo siempre implicado con la construcción de Italia, y es perfectamente natural que se dejase influir por el mainstream, pero la coherencia de su evolución sería la prueba de que la feliz casualidad de que su obra se identificase con el romántico y apasionado movimiento que llevó a la unificación italiana no implicaba ningún tipo de cálculo. Verdi habría sido el hombre porque era Verdi.

También son muchos los argumentos que pueden blandirse para defender esta posición, pero su núcleo duro se encontraría en el interés central de Verdi como autor de teatro: siempre le interesó la vida en su totalidad. Su obra tiene un fondo básicamente realista, porque las pasiones a las que pone música no son exclusivamente las derivadas del amor, para las que la política, la vida social, las clases, la traición o la generosidad solo serían tramoya. Al contrario, en Verdi esos conflictos tienen una fuerza extraordinaria y suele ocurrir que las pasiones mejor dibujadas, las más complejas, no sean de tipo amoroso. Por eso lo que más recuerda el espectador del Don Carlo es el aterrador dúo entre el rey Felipe II y el gran inquisidor, y el centro de Otello es un credo espantosamente moderno del inicuo Yago. Este interés por las complejidades de la vida política se muestra desde el comienzo de su obra, en I Due Foscari, Giovanna d’Arco, Attila, o La battaglia di Legnano, y continúa presente de manera muy destacada en su obra de madurez, en Simone Boccanegra, en Aida, en Un ballo in maschera.

Siempre que se habla de Verdi se recuerda esto. No hay artículo que no mencione el uso del apellido del compositor como acrónimo popular de las pretensiones monárquicas del rey piamontés, Víctor Manuel II. La idea de que Verdi y su obra forman parte de la columna vertebral de la nación italiana es un lugar tan común que si no hubiera sido cierto lo habría terminado siendo a fuerza de repeticiones.

En realidad, lo más interesante de todo esto, al menos en mi humilde opinión, no es nada de lo que han leído hasta ahora. Lo interesante no es si Verdi es o no uno de los padres de la patria, sino cómo pudo llegar a serlo, y esto tiene que ver con la artificialidad de Italia y con su naturaleza de creación intelectual, elitista.

Italia es para Occidente lo que Grecia fue para Roma. Graecia capta ferum victorem cepit podría servir para nosotros cambiando el sujeto. Sin Roma no se explica el mundo occidental. Es tanto lo que debemos a Roma que resulta difícil incluso decidir por dónde empezar. Lo extraordinario es que Roma nunca pereció. Las polis griegas desaparecieron y solo nos quedaron las obras de sus hombres y algunas ideas, vivificadas en las instituciones republicanas. Por desgracia, ya no había griegos. Esto nunca sucedió con Roma. Larvada, bostezando, decayendo siempre, Roma se mantuvo presente, sobre todo en Italia, y el mundo clásico nos largaba un chute brutal cada cierto tiempo. Italia no existía como nación mientras se iban creando esas naciones añejas de Europa, España, Francia, Gran Bretaña, pero Italia existía como nación intelectual. Lo folclórico era aquí clásico y el ciudadano lo era en un sentido individual y universal como no podía serlo en ningún otro sitio. Lo que unía a los habitantes de la península no era una llamada a la naturaleza y al pueblo, porque aquí las piedras, las más venerables piedras tenían forma: habían sido labradas y caído desde los lugares en los que se contemplaba un imperio basado en reglas y conceptos imperfectos pero racionales. Las diferencias con el nacionalismo alemán son, puede verse, esenciales. El pueblo italiano es viejo. Su descripción negativa más sublime aparece magistralmente en boca del príncipe de Salina. Los sicilianos se creen dioses. Puede valer para todos.

La única manera de que esta nación vieja, sabia, cínica, amante del amor, de la buena vida y de la racionalización de las pasiones pudiera crearse como nación política exigió una cierta renuncia a los frutos de su sabiduría; una infantilización. El impulso fue en gran medida intelectual y artístico. Hubo que construir una tradición ciudadana «liberal» e individualista, en la que el mal siempre venía de fuera y la tiranía era alemana o española. Los intelectuales italianos, los Alfieri, Foscolo, Manzoni, Leopardi, buscaron un patriotismo ciudadano, como harían los norteamericanos, pero a diferencia de estos el enorme pasado les aplastaba y no pudieron renunciar al glorioso clasicismo, trufado de un romanticismo a la italiana. Era inevitable que este movimiento alcanzase al otro gran pilar artístico de la nación: la música y, sobre todo, la ópera. Italia también existía porque existía la música italiana. Lo malo es que la tradición de la ópera seria y de la bufa, con sus temas y sus artificios, no ayudaba mucho a la construcción nacional y se empezó a exigir de los compositores que fueran más serios y comprometidos. Es el signo de los tiempos: lo grande se puede volver pequeño si sirve a fines extraños. Por eso se comprende que Rossini renunciase a seguir componiendo tras su Guillermo Tell. Lo que le proponía el ambiente era demasiado serio como para ser tratado en serio. Él nos mostraba lo mejor de la civilización occidental exhibiendo al hombre, estereotipado, sí, pero como producto refinado y exquisito, y esto no servía para el nuevo hombre que exigían los tiempos. La pasión musical en el mundo de Bellini y Donizetti era más apropiada, más en sintonía con ese desgraciado siglo XIX, pasto de la irracionalidad y la juventud, pero le faltaba mensaje. No servía para movilizar a una nación. Verdi, los temas de Verdi, sin embargo, eran el vehículo perfecto para el movimiento de masas que exigía crear una conciencia nacional.

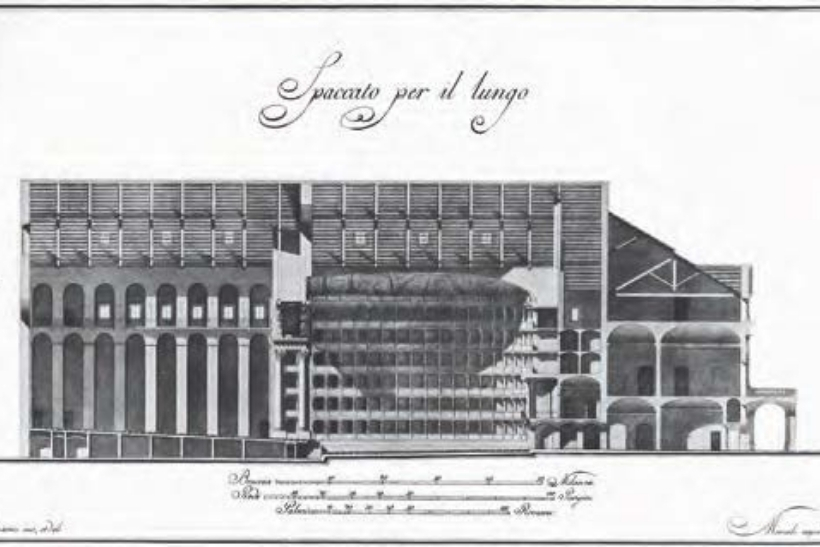

Si Verdi hubiera muerto en 1848 seguiría siendo en Italia un padre de la patria, pero nadie le conocería fuera de ella. Ahí permanecerían esos coros que enardecen a los italianos. ¿Quién se acuerda fuera de Italia de Caritea, la ópera de Mercadante? En esta obra, estrenada en La Fenice en 1826, se escucha un coro que los «mazzinianos» hermanos Bandiera cantaban camino del fusilamiento en Cosenza, en 1844 (por cierto cambiando algunas palabras para hacerlo más adecuado para la causa). Ya ven, será por cantos patrióticos.

Sin embargo, Verdi vivió muchos años y atrás quedan sus episodios de juventud. Fue un hombre comprometido, serio, tenaz, trabajador y generoso. Peleó siempre por encontrar su voz y en esa búsqueda fue dejando de lado esos sones pretenciosos y algo cómicos que tanto le relacionan con el nacimiento de la Italia moderna. Y su búsqueda lo reconcilió con lo mejor de la tradición italiana, con esos productos que no podían pertenecer a ninguna nación porque Italia no existía en los tratados. Naturalmente, la nación que se construía no podía seguirle el paso porque se habría destruido inmediatamente. La nación tenía que seguir viviendo en la infantilización del Corazón de Edmondo de Amicis.

Italia y el «hombre italiano», dice Massimo Mila, gracias al Risorgimento han dejado de lado el cinismo maquiavélico y el individualismo escéptico rossiniano y se han decidido a creer en algo positivo: en el amor. Ese hombre no es una construcción racial, sino intelectual. Verdi representaría este ideal de hombre apasionado y optimista, capaz de perder los estribos, pero siempre sujeto a pasiones sanas, por destructivos que puedan resultar sus efectos. Incluso Otelo intenta ser justo y se ve como un instrumento para el castigo del delito. Tanto es así que tras descubrir que su Desdémona es pura, se juzga tan severamente como juzgó antes. Quizás un italiano tenga que o quiera ver este asunto así, pero yo no.

Italia fue un regalo durante todos esos siglos en los que no fue una nación. Y a Verdi le sucedió lo mismo aunque su proceso fuera el inverso. Es un regalo para todos nosotros comprobar cómo un hombre puede ir haciéndose mejor, más sabio, más sublime con los años. Quién sabe, quizás tengamos la suerte de que nos pase lo mismo. La música patriótica verdiana es provinciana, por hermosa que pueda resultar en algún caso. Sin embargo, otra cosa muy distinta pasa cuando Verdi, en la mejor tradición de su país, compuso para todos.

En esta época en la que la inflamación nacional ocupa tantas cabezas, sería bueno recordar algo que los italianos vivieron durante siglos, obligados por las circunstancias: la mejor patria se encuentra en el territorio de ciertas ideas compartidas. Esas ideas fértiles en las que han crecido las mejores instituciones, las que han ampliado la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Reducirnos y refugiarnos en el útero de la tribu es un error. En parte la nación italiana se creó sobre la base de algunas de estas ideas, pero las fronteras se construyeron sobre su simplificación y esto tuvo su precio en el ascenso de una visión estúpida de sus credos instrumentales encarnada en el fascismo. Esos eran los riesgos: la mejor singularidad de Italia se encontraba en la presencia constante del pasado en su devenir que, a falta de glorias nacionales, pudo centrarse en el hombre. Occidente no se explica sin ese laboratorio. La mejor expresión que encuentro de este milagro está en las palabras que Maquiavelo dirigió a Francesco Vettori:

Venuta la sera, mi ritorno in casa ed entro nel mio scrittoio; e in su l’uscio mi spoglio quella veste cotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto panni reali e curiali; e rivestito condecentemente, entro nelle antique corti delli antiqui uomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum è mio e che io nacqui per lui; dove io non mi vergogno parlare con loro e domandargli della ragione delle loro azioni; e quelli per loro umanità mi rispondono; e non sento per quattro ore di tempo alcuna noia; sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte; tutto mi trasferisco in loro.

Verdi es un hito más de la grandeza que se encuentra en esas palabras. ¿Quién no querría encontrar una patria construida sobre el artificio aristocrático y humano de las armonías cristalinas de Falstaff? Qué error fue escoger como himno de la Unión Europea la Oda a la alegría beethoveniana. Es demasiado seria esa alegría.

No, mucho mejor haber dicho:

Tutto nel mondo é burla.

L’uom é nato burlone,

la fede in cor gli ciurla,

gli ciurla la ragione.