Todos los premios nobel de física son grandes científicos, pero cada uno lo es a su manera.

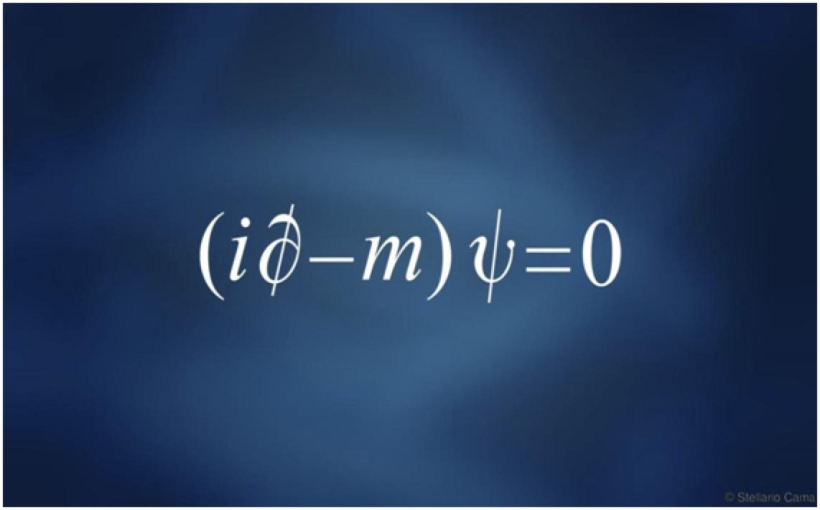

Albert Einstein, por ejemplo, recibió el Nobel por un gran descubrimiento (el efecto fotoeléctrico) que, sin embargo, palidece frente a lo que fueron sus monumentales contribuciones a la ciencia, las teorías (especial y general) de la relatividad. Penzias y Wilson recibieron el suyo por encontrar la radiación de fondo de microondas. El hallazgo fue una combinación de suerte y —como se diría en buen castellano— maña por parte de los laureados, que podrían encarnar el tipo de científicos que saben aprovecharse de la fortuna cuando esta les sonríe. P. A. M. Dirac, que recibió el Premio Nobel de física en 1933 por sus majestuosas contribuciones a la mecánica cuántica —posiblemente la suya sea la ecuación más bella de la historia de la ciencia— confesaba al final de su vida el sentimiento de ser un fracasado.

De Victor Hess podríamos decir que recibió el Nobel por arrojado. Su valía científica, como el valor de los militares, la damos por supuesta. Hess quería entender un misterio que, hacia 1910, llevaba a los físicos de cabeza, a saber, la razón por la que la radiación ambiental aumentaba con la altitud. Por la época, se asumía que la radiación terrestre estaba compuesta fundamentalmente de electrones y de iones producidos en la corteza terrestre y por tanto debería disminuir a medida que se asciende en la atmósfera. Las medidas experimentales, sin embargo, indicaban lo contrario, pero no eran concluyentes. Victor decidió zanjar el asunto planeando un experimento decisivo. Para empezar, mejoró los electroscopios que se utilizaban para medir la radiación. Pero aún más importante, decidió medir a altitudes que no habían sido alcanzadas nunca, bien por encima de los 5000 metros. Eso implicaba una serie de vuelos en globo, algunos de ellos nocturnos y todos bastante arriesgados.

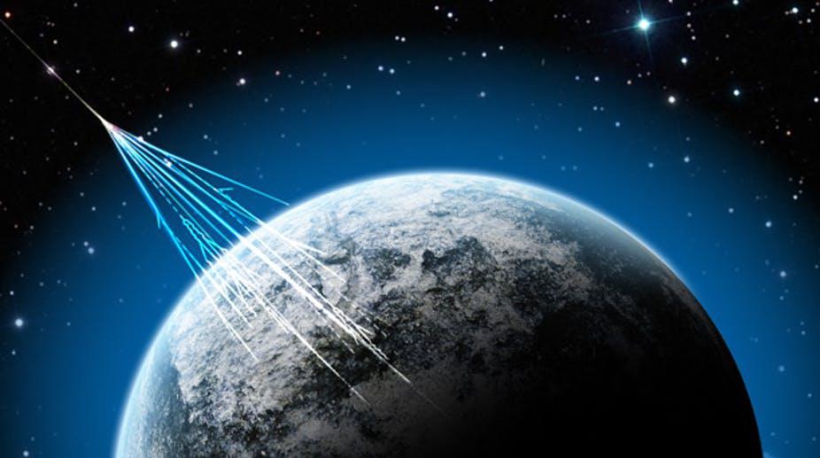

Hess no se limitó a planear el experimento, lo llevó a cabo en persona. Descubrió que, en efecto, la radiación disminuía hasta la altura de 1 km aproximadamente y a partir de ahí aumentaba. La radiación a 5 km era, de hecho, dos veces más alta que a nivel del mar. De ahí dedujo que la radiación observada en la atmósfera provenía del espacio exterior. Hoy en día sabemos que la fuente de dicha radiación son rayos cósmicos, fundamentalmente protones de alta energía, que se estrellan contra la atmósfera, produciendo cascadas de partículas secundarias. Los vuelos de Hess abrieron un campo nuevo y extremadamente fecundo de la física moderna (el estudio de los rayos cósmicos) y le valieron un Premio Nobel en 1936. Pero también, como dejó escrito el gran Jorge Luis Borges: «Entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la tierra. Esa cosa es haber sido valiente».

Casi a la vez que Hess recibía su galardón, Seth Neddermeyer y Carl Anderson publicaban un precioso artículo en el que analizaban las propiedades de ciertas partículas encontradas en los rayos cósmicos, capaces de penetrar mucho más la materia que los electrones, pero mucho más ligeras que los protones. Las partículas en cuestión resultaron ser nada menos que una copia de los electrones… pero con una masa doscientas veces mayor que la de estos. Es famosa la reacción de I. Rabi (otro premio Nobel) al conocer el descubrimiento: «who ordered that?». ¿Quién encargó esto?

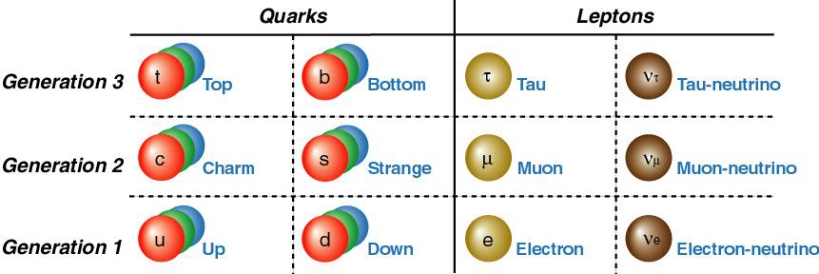

La sorpresa de Rabi está perfectamente justificada. Hacia 1930, la naturaleza, tal como lo concebían los físicos, parecía razonablemente sencilla. Los ladrillos que armaban el mundo eran átomos, que a su vez estaban compuestos de un núcleo atómico (hecho de protones y neutrones) y una corteza de electrones girando a su alrededor. La imagen de un pequeño sistema solar, aunque incorrecta, ofrecía una aproximación muy agradable. Había, es cierto, algún que otro resquicio de oscuridad en el brillante cuadro, incluyendo la posible existencia de los fantasmagóricos neutrinos (propuestos circa 1930 por Pauli para salvar el principio de conservación de la energía), pero lo que nadie se esperaba es que la naturaleza se molestara en fabricar una segunda copia de sí misma. Y aquellas partículas penetrantes descubiertas por Anderson y Neddermeyer, bautizadas como muones, acabaron por ser el hilo de Ariadna que llevaría a una de las grandes sorpresas del siglo.

Resulta ser que la naturaleza, de hecho, ha fabricado no dos, sino tres copias de sí misma. Hay tres tipos de electrones, idénticos en todo excepto en su masa (el electrón, el muón y el tau), otros tres tipos de neutrinos (que llevan los nombres de sus compañeros cargados, neutrino electrónico, muónico y tauónico) y, simétricamente a estas seis partículas, hay seis tipos de quarks, denominados con nombres no poco caprichosos: arriba, abajo, extraño, encanto, bello y cielo (up, down, strange, charm, beauty, top). Los dos quarks más ligeros (arriba y abajo) forman los protones y neutrones que a su vez forman los átomos de la materia ordinaria. Pero, en cierto sentido, podría existir otra copia de la realidad en la que los muones giraran en torno a átomos hechos de quarks extraño y belleza, o bien los taus en torno a materia hecha de belleza y cielo. En la práctica no es así. El muón, el tau, y todas las partículas que contienen quarks pesados viven vidas muy efímeras y no existen en el universo actual, excepto como productos secundarios de alguna reacción excepcional (como los choques de rayos cósmicos contra la atmósfera, capaces de producir abundantes muones). Toda la complejidad que la naturaleza nos muestra, todos sus trabajos para generar tres copias de sí misma, de las cuales dos son totalmente efímeras, parece un capricho de adolescente. De ahí la sorpresa de Rabi. De ahí la pregunta, que aún no hemos sabido responder a día de hoy: ¿quién ordenó esto?

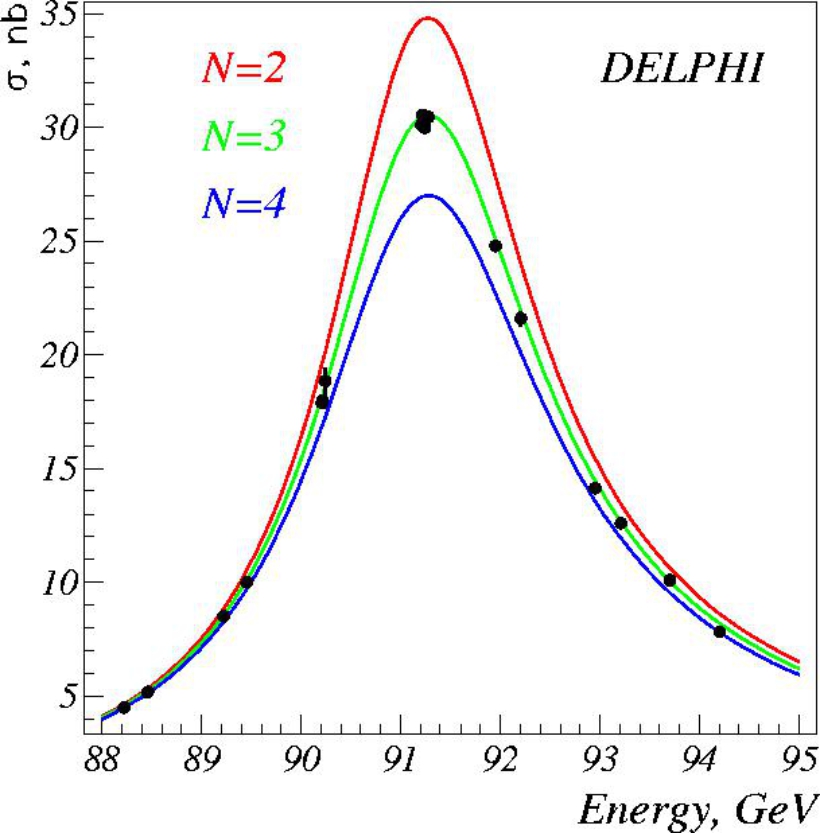

La respuesta es que no lo sabemos. Uno de los autores de este artículo (Juan José Gómez Cadenas), tuvo la ocasión de participar en los experimentos que determinaron que solo existen tres copias de la realidad. A finales de los ochenta y principios de los noventa, el experimento Mark-II and SLAC (Estados Unidos) y los experimentos DELPHI, ALEPH, OPAL y L3, sitos en el CERN, midieron lo que se denominan la «anchura» de la partícula Z0. Gómez Cadenas, de hecho, tuvo la ocasión de participar tanto en las primeras medidas (en Mark-II), cuando la escasa estadística de los primeros datos parecía indicar un comportamiento algo díscolo del leptón tau, como en las medidas mucho más precisas, realizadas en el CERN, que excluyeron, sin lugar a dudas, la hipótesis de menos o más familias, como se puede ver en la figura 5.

Para entender estas medidas, hay que presentar al Z0, o «zeta-zero», cuyo título formal es el de «bosón intermedio neutral» (a los físicos nos gustan los nombrecitos raros, aunque no tanto como a los químicos). El Z0 es un primo hermano del fotón (las partículas que componen la luz), pero su masa es mayor que la de un átomo de torio, unos de los elementos más pesados de la tabla periódica. Este fotón hiperpesado puede desintegrarse de muchas maneras, pero en particular se desintegra a todos los pares de electrones que existen en la naturaleza, en particular el Z0 se desintegra a e+ e-, μ+, μ– y τ+, τ– (donde e, μ y τ son los símbolos de electrón, muón y tau). En esas desintegraciones, la suma de las energías del par de «leptones» (nombre genérico que usamos para referirnos a los tres primos, del griego lepto, ligero) debe arrojar la masa del Z0, de acuerdo con la famosa ecuación de Einstein. Y así es, con la salvedad de que la masa del Z0 tiene una cierta «anchura», asociada con su naturaleza cuántica. En todo caso, los físicos sabemos predecir exactamente esa anchura y podemos ajustar los datos experimentales (puntos negros), a la hipótesis de que el Z0 se desintegre a cierto número de leptones. Como vemos, sale exactamente tres.

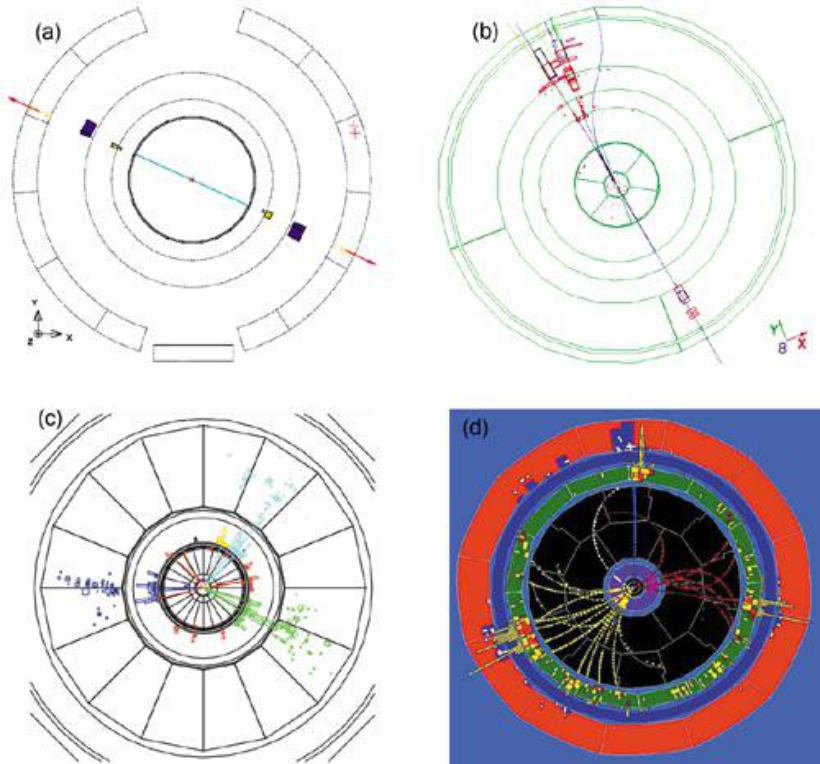

Por cierto, los «datos experimentales» a los que nos estamos refiriendo son millones de desintegraciones de partículas Z0, producidas a su vez haciendo chocar haces de electrones y positrones, acelerados a enormes energías (de tal manera que la colisión de materia y antimateria produzca, al aniquilarse ambas, un Z0 que inmediatamente se desintegra). Los productos de desintegración de las colisiones eran registrados por gigantescos detectores. Si la astuta lectora tiene la sensación de que el procedimiento recuerda a la técnica de destrozar a martillazos un reloj y estudiar meticulosamente los muelles y ruedecillas que salen disparados, con ánimo de describir su mecanismo, los autores ni lo confirman, ni lo desmienten.

Parafraseando de nuevo a Borges, todo esto ocurrió en el pasado (1990), que es —nadie lo ignora— una estación propicia para la juventud. Tres décadas más tarde, seguimos sin saber por qué la naturaleza ordenó tres copias de la realidad y no una o cinco, seguimos, como el viejo Isaac, confundidos y maravillados ante sus misterios.

(Continuará)

Me van a crucificar pero ¿esto no apoya en cierto sentido la teoría de los universos alternativos? Si cada partícula hace tres copias de sí misma, significa eso que hay tres universos distintos, a cada uno de los cuales va a parar una partícula distinta?

Si tendrías razón y Tampoco la tienes. Y en cierta manera ambas al mismo tiempo.

Tal vez necesites leer nuevamente el ensayo.

Saludos.