Fui hace muchos años a la Patagonia y corrí aventuras que no vienen al caso y no merecen la pena al lado de lo que es la gran aventura de la historia de Patagonia, a la que me aficioné después de estar unas semanas por allí y de donde volví con un montón de libros. De ellos, y principalmente, de Barridos por el viento. Historias de la Patagonia desconocida, de Roberto Hosne (Guadal, 2004), el primero que leí y que desde entonces he disfrutado, debo decir que he sacado todo lo que les voy a contar. Otro, ya se lo imaginarán, es el de Bruce Chatwin, publicado en 1977, a veces criticado por las dudas acerca de su rigor, pero da igual: es un libro estupendo, de esos que luego le copias el estilo durante una temporada. No sé por qué, pero Chatwin está muy olvidado en España, o me lo parece a mí. El libro empieza con sus recuerdos de infancia de cuando iba a casa de su abuela. Allí había un trozo de brontosaurio que le regaló a su abuela un primo suyo, marino en la Patagonia, con una historia clásica en esos lugares: naufragó en el estrecho de Magallanes y ya se quedó por allí. Patagonia está llena de historias así y es un sitio extraño donde acaban todo tipo de personajes, de toda nacionalidad, como un sumidero del mundo al que llegan lanzados hasta allí. Por ejemplo, sin ir más lejos, el bisabuelo de la editora de esta revista. Historias fascinantes como la del brontosaurio son las que te hacen querer ir allí.

Chatwin, periodista del Sunday Times, acabó vagando seis meses por ese lejano punto del planeta por una entrevista a una arquitecta, Eileen Gray, que tenía un mapa de la Patagonia en casa. «Siempre quise ir», dijo él. «Yo también. Vaya por mí», le dijo ella, que tenía noventa y tres años. Tuvo una iluminación y se largó. Al llegar mandó un telegrama al periódico con su dimisión: «Estoy en la Patagonia». La verdad es que cuando llegas allí no te lo crees. Es una sensación aún tangible, que viene desde 1520, cuando las cinco naves de Magallanes, en su vuelta al mundo, tocaron tierra en la bahía de San Julián, la actual ciudad de Puerto San Julián. Allí se celebró la primera misa, se construyó y se utilizó el primer patíbulo para liquidar una rebelión y se cometió el primer homicidio registrado, un nativo del lugar. La civilización acababa de llegar. El suceso se produjo a los dos meses, cuando apareció un tipo gigantesco, según cuenta su cronista, el veneciano Antonio Pigafetta: «Era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura». Tenía la cara pintada de rojo y, en torno a los ojos, de amarillo. Luego vieron otros, igual de grandes. Por eso les pusieron patagones, parece que por sus pies descomunales, y se quedaron con esa fama, aunque con el tiempo se puso en duda que fuera para tanto. Los españoles, desde luego, eran bajitos, y algo exageraron los viajeros, a menos que la tribu enviara al encuentro de los españoles a su selección de baloncesto, para impresionar. Estos señores eran los tehuelches.

Es una zona muy inspirada para los nombres, muy evocadores, como Puerto Hambre, Deseado o cabo de las Once Mil Vírgenes, que hay que ver cómo llegarían allí de desatados las expediciones españolas para bautizarlo así. Actualmente se ha quedado solo en Cabo Vírgenes. Uno de los nombres más seductores es Tierra de Fuego. Parece que es porque los navegantes, por la noche, divisaban fuegos en tierra, signo de misteriosa presencia humana. En cuanto a Cabo de Hornos es más curioso. Una expedición holandesa posterior tenía una nave llamada Hoorn, el pueblo del capitán, que perdieron en un incendio. Les debió de dar mucha pena, porque luego le dieron su nombre al cabo que se encontraron arrastrados por los vientos: cabo Hoorn. De ahí cabo de Hornos. Magallanes pasó al Pacífico por el estrecho que lleva su nombre, y no sabían si había un paso más abajo. Fue doblado por primera vez cinco años después, en una segunda expedición, que siguió más al sur y notificó «el acabamiento de la tierra». No me digan que no da miedo.

En su cuentecito Instrucciones para llorar, Cortázar sugiere: «Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca». En la Patagonia la soledad es tan palpable que casi te hace compañía.

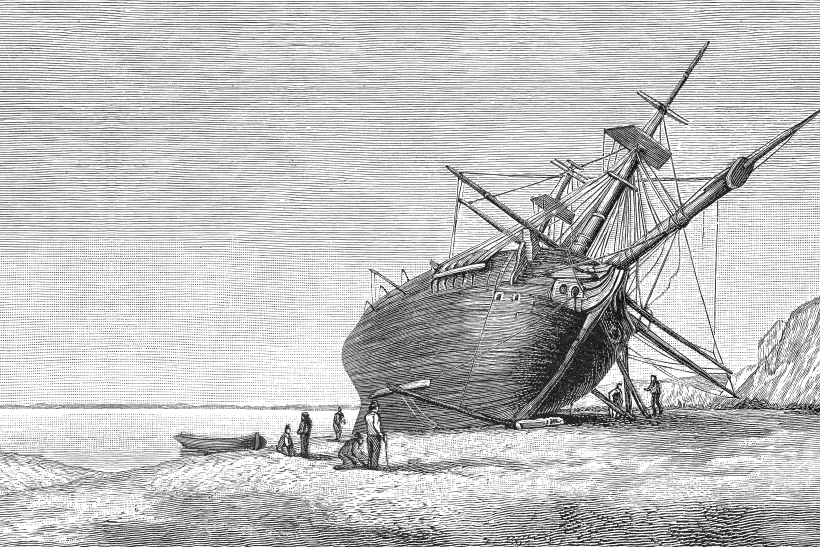

Pronto se difundieron las leyendas sobre el lugar, que eran verdad, no se inventaban nada. En las historias de las primeras expediciones se relatan vientos huracanados al embocar el estrecho; barcos que desaparecían al alejarse unos de otros con las tormentas; rebeliones a bordo, escabechinas, asesinatos de los jefes mientras duermen. Con frecuencia las naves se confundían y entraban por el río Gallegos, más al norte, pensando que era el estrecho. Se fundaban ciudades en medio de las tempestades y de la nada, con cuatro gatos descalzos y muertos de hambre, solo para morir allí. Con ataques de nativos, comiendo pingüinos. Hacía tanto frío que un marino del pirata Cavendish fue a sonarse la nariz y se quedó con ella en la mano. Tripulaciones de doscientos hombres reducidas a seis o siete. Escorbuto galopante. Terroríficas historias de caníbales. Balleneros y cazadores de lobos marinos. Para terminar de adornarlo, dos náufragos llegaron a Chile en 1556 y contaron una serie de trolas del género «tierra de leche y miel», y así nació la leyenda de la mítica tierra de Trapalanda, que duró dos siglos. Pasó lo mismo con otra llamada Ciudad de los Césares, nunca encontrada y que generó aventuras desastrosas. Los relatos añadían siempre detalles exóticos, como esta curiosa descripción de los pingüinos escrita en 1670 por el capitán John Narborough: «Siempre de pie, enhiestos, como niños con delantales blancos, y muy juntitos».

España se volvió loca con el estrecho de Magallanes, paso estratégico clave. Hubo proyectos para fortificarlo, para controlar el acceso al Pacífico y también para evitar que corsarios ingleses, franceses y holandeses asaltaran los barcos cargados de riquezas que volvían a casa. Fue en 1578 cuando llegó allí Francis Drake, justo a la misma bahía en la que desembarcó Magallanes. De hecho, reparó el cadalso ruinoso que aún estaba allí y le hizo su servicio, pues también tuvo que resolver un motín. Hizo el récord de atravesar el estrecho, dieciséis días, y luego subió hasta California cumpliendo otro récord aún más envidiable: saqueó y atacó todo lo que pillaba, forrándose de oro, plata y joyas. Volvió dando la segunda vuelta al mundo, mucho más fructífera que la española: «El botín de Drake puede justamente ser considerado la fuente y el origen de las inversiones británicas en el exterior», dijo Keynes. De ahí arranca la Compañía de las Indias Orientales y el Imperio británico.

Esta tierra salvaje y de clima criminal era tan inhóspita y dejada de la mano de Dios, que en 1774 un jesuita británico advirtió en un libro que «el lugar podría poblarse y ocuparse por años, sin que los españoles se dieran cuenta». «Se podría hacer con el mayor sigilo», proponía. Así que por fin en 1778 España decidió intentar establecer alguna colonia, una cosa seria. El 22 de abril de 1779 se fundó Carmen de Patagones, donde hoy está Viedma, 600 km al sur de Buenos Aires. Empezó a llegar gente de León, de Astorga y de la zona de la Maragatería, de ahí que hoy sus habitantes se llamen maragatos. Pero vamos, que de ahí para abajo aún quedaban más de 2000 km desconocidos. En 1785 zarpó de Cádiz una fragata al mando de Antonio de Córdoba, a patrullar, explorar y ver qué demonios se podía hacer por allí. Su informe concluyó: «Esta parte es la más desdichada y despreciable del orbe».

Detengámonos un momento a fijarnos: hace solo doscientos años, aquello todavía estaba vacío en su inmensidad, solo había una colonia en tierra firme, Carmen de Patagones, y otra minúscula en las Malvinas, pero en 1811 los españoles se largaron de allí, porque no había mucho que hacer y, sobre todo, porque nacía Argentina. Los ingleses se aprovecharon rápido, pero esa es otra historia, y también fundaron la Patagonian Missionary Society, de misioneros anglicanos. Fueron muriendo como chinches en desastrosas incursiones evangelizadoras, pero su tesón llevó en 1869 a un reverendo y catorce indígenas conversos a acamparse en un lugar que por allí llamaban Ushuaia. Así nació esta ciudad del fin del mundo.

En los años veinte y treinta del siglo XIX se organizaron expediciones británicas como Dios manda, dirigidas por Parker King y Fitz Roy, con científicos a bordo, que por fin arrojaron algo luz sobre la geografía del lugar. En uno de esos viajes, en 1831, iba un estudiante de veintitrés años, Charles Darwin, que ya conocen de sobra y quedó fascinado por la Patagonia. El estrecho de Magallanes seguía tan desolado a mediados del siglo XIX que un irlandés borrachín, cuyo nombre nunca se supo, se lo compró, tal cual, y durante una temporada se presentaba como su dueño y cobraba peaje. Se lo había comprado al cacique Casimiro, un indígena tehuelche que había sido vendido por su madre a cambio de un barril de ron en Patagones, y luego volvió para hacerse con el mando. Casimiro, que andaba entre chilenos y argentinos a ver quién lo trataba mejor, fue nombrado por el presidente Bartolomé Mitre, «jefe principal de las costas patagónicas hasta las puntas de las cordilleras de los Andes». Sonaba mejor que «capitán», que es lo que era en Chile, así que con eso se quedó. Era 1864.

Pero aquellas extensiones eran tal vacío y, por consiguiente, tal vacío de autoridad, que seguía existiendo la posibilidad de que cualquiera fuera por allí y se lo quedara. Es lo que pensó un tipo totalmente majara, un francés llamado Orélie Antoine de Tounens, que en 1860 decidió ir hasta allí y proclamarse rey de la Araucanía. Nada más fácil: buscó a unos cuantos caciques y logró que lo nombraran monarca, si bien fue «en medio de amplias y generosas libaciones», como informó luego el cónsul francés en Chile. Es más, poco después se anexionó la Patagonia. Así tenemos a Orelio Antonio I, búsquenlo en la Wikipedia, que te mueres de risa. Estaba tan enardecido que le declaró la guerra a Chile y todo. Fue arrestado sin mayores problemas y el juez pensó que estaba loco. Lo metieron en un barco rumbo a Francia, aunque siguió dando guerra muchos años: volvió tres veces a reconquistar su reino, fracasando todas ellas.

Con opuestas ínfulas de gloria llegó gente mucho más modesta y admirable, como Luis Piedrabuena, un marino que se instaló en 1859 en un rincón remoto ya muy al sur, la isla Pavón, en la desembocadura del río Santa Cruz, por donde ya había pasado Magallanes. Lo convirtió en una pequeña trinchera de la civilización, y comerciaba con los indios y los viajeros. Llegabas al fin del mundo y tenían tabaco, eso no tiene precio. Pero Piedrabuena, además, se hizo famoso porque salía al rescate de quien estaba en apuros y salvó a cientos de personas de morir ahogadas, desinteresadamente, porque había piratas que se dedicaban a eso y esquilmaban a las tripulaciones. En cambio, él perdía siempre dinero. Obviamente, es el típico personaje al que los burócratas hicieron la vida imposible. Hoy allí hay un pueblo de seis mil vecinos que lleva su nombre, Comandante Luis Piedrabuena.

También hay grandes aventuras colectivas. A partir de 1850, miles de galeses dejaron las islas británicas y aparecieron en la Patagonia, pero no solo para buscarse la vida y huir de las minas de carbón, también con un proyecto nacional, hartos de la discriminación inglesa y para preservar su identidad y su lengua. En medio de la nada se propusieron construir su particular burbuja galesa, con sus iglesias metodistas y sus escuelas en su propia lengua. Fue una de esas epopeyas de colonos que sufrieron calamidades inimaginables, pero lo consiguieron. Fundaron las ciudades de Rawson y Gaiman y luego fueron subiendo por el río Chubut, hasta llegar al pie de los Andes. Llegaron más grupos de colonos variopintos, como los pastores de ovejas escoceses —aquello está lleno de millones de ovejas y no he comido más cordero en mi vida—. O los bóeres sudafricanos, que dejaron su país tras perder la guerra con los británicos en 1902 y recalaron en torno a Comodoro Rivadavia.

Pero eran motitas de polvo en la inmensidad. Aquello seguía siendo un desierto desconocido. A finales del XIX solo había algunos puntos perdidos de civilización propiamente dichos en la Patagonia argentina, y pegados a la costa: el poblado de Carmen de Patagones, las colonias galesas y, en la punta del continente, la remota taberna de Piedrabuena. Siguiendo por el estrecho de Magallanes se llegaba a Punta Arenas (Chile). Esto fue cambiando con mucho explorador loco y solitario. La Patagonia, como el oeste norteamericano, o la Siberia rusa, atraía a personajes geniales cuyas vidas siempre son de novela. Algunos luego lo escribieron, como George Chaworth Musters —At Home with the Patagonians, de 1871, es la primera descripción rigurosa del interior patagónico—, y luego llegaron los propios argentinos, de los cuales el más célebre es Pascasio Moreno, o Perito Moreno, a secas. Da nombre a ese majestuoso glaciar que sale en la tele para mostrar cómo se rompe con el calentamiento del planeta, y fue un personaje muy interesante. Además de hombre de ciencia y aventurero, fue el clásico visionario ilustrado de aquellos años que, al serle regalado un vasto territorio de veintidós mil hectáreas, como pago a sus servicios, asombró a la clase política diciendo algo tan absurdo como que renunciaba a él y que mejor lo convirtieran en parque nacional. ¿Para qué?, pensaron en Buenos Aires. Pues eso, Argentina fue el tercer país del mundo, después de Estados Unidos y Canadá, que tuvo parques nacionales. Hoy es el Nahuel Huapi.

En 1881 tomó por fin una forma concreta: se estableció la frontera y el reparto de tierras entre Argentina y Chile. Naturalmente, cuando decimos que la Patagonia estaba desierta estamos diciendo una tontería: vivían los indígenas. Lo cierto es que de ellos no se sabía casi nada. Los españoles se limitaron a matarlos o a convivir con ellos esporádicamente en las cercanías de sus escasos asentamientos, pero la vida nativa en el vasto y misterioso interior básicamente no se alteró durante tres siglos. Cuando se fundó Argentina, allí seguían los indígenas a lo suyo. Sus ataques cuando se enfadaban, los llamados «malones», eran temidos. De hecho, a las puertas del siglo XX, el inicio de las tierras salvajes, 500 o 600 km al sur y oeste de Buenos Aires, se consideraba aún la frontera de lo desconocido. Se llegó a construir una zanja de 500 km, en plan Muralla China, de Italó hasta la costa de Bahía Blanca, con fortines, para impedir incursiones indígenas.

Los primeros gobiernos nacionales afrontaron la cuestión al principio de buenas maneras, pero, tras topar con problemas y caciques revoltosos, pronto se pasó al método más habitual en la historia humana: machacarlos. No fue fácil. Es un capítulo de la historia argentina que se conoce como la Conquista del Desierto, uno de esos asuntos espinosos con el que se puede acabar discutiendo con un argentino. Los araucanos o mapuches eran bravos combatientes y dominaban una tierra muy hostil. Las tropas argentinas se veían impotentes; tomaban a los indios por prácticamente invencibles, aunque solo tenían lanzas, y eso en un lugar tan infernal donde tan pronto te quedabas congelado como te comía un puma. Finalmente, la llegada de los nuevos fusiles Remington y una ofensiva a lo bestia a partir de 1878 cambió las tornas. El general Roca avanzó hacia el sur con seis mil soldados e hizo miles de prisioneros. En 1885 todo había terminado. La historia de los indígenas derrotados es tan triste como se pueden imaginar.

La Patagonia tuvo un momento muy «Far West» a finales del XIX y principios del siglo XX. Por un lado, tuvo su fiebre del oro, cuando unos náufragos que buscaban agua potable excavando en una playa, cerca de Cabo Vírgenes, encontraron algunas pepitas en 1876. Se desató la locura y, de entre todos los aventureros, el que se forró de forma estratosférica fue otro personaje, Julius Popper, rumano criado en París que montó un emporio protegido por su propio ejército personal vestido con uniformes húngaros y llegó a acuñar su propia moneda. Pero el ambiente de película de vaqueros se creó sobre todo cuando empezaron a llegar pistoleros y bandidos estadounidenses. Y aquí llegamos a una de mis partes favoritas de este relato, como fan empedernido que soy de Dos hombres y un destino (Butch Cassidy and the Sundance Kid, Georg Roy Hill, 1969). Sí, amigos, Butch Cassidy y Sundance Kid (Paul Newman y Robert Redford en el filme) existieron, fueron personajes reales y acabaron en la Patagonia. Lo que cuenta la película es que, en un cierto momento, acorralados por los cazarrecompensas, deciden huir a Bolivia, donde no los conoce nadie, para seguir dando palos por allí, que está chupado. Pero no fue así exactamente: en realidad acabaron en Cholila, al pie de los Andes. Se establecieron en 1902 y construyeron una cabaña, que todavía se puede visitar, y allí se dedicaron a ser granjeros, junto a Ethel Place (Katharine Ross en la peli). Les gustaba hacerse fotos juntos, como se ve en la preciosa y melancólica secuencia color sepia del filme, con música de Burt Bacharach. Utilizaron nombres falsos y eran respetados en la comunidad, aunque a veces los vecinos se sorprendieran de su habilidad con el revólver. Los detectives de la agencia Pinkerton, que los siguieron hasta allí, los tenían medio localizados a la espera de que dieran un paso en falso.

Lo curioso de la historia es que, en un determinado punto, nuestros bandidos debieron de empezar a aburrirse, sobre todo Sundance Kid, y les pudo su vieja vocación. Acabaron atracando a los tres años un banco en Río Gallegos, que está ya muy, muy al sur, y de hecho volvían de Punta Arenas, en el estrecho de Magallanes. Me hubiera gustado ver eso en la película, hubiera sido bonito. Más tarde asaltaron otro en Villa Mercedes, en el norte, y al final huyeron del país. Cassidy, que era un tipo simpático y en su vida mató a nadie, tal vez soñaba con retirarse a una vida bucólica, pero es que el atractivo de la Patagonia también era precisamente el contrario: mientras en Estados Unidos el viejo oeste tocaba a su fin y los pistoleros desaparecían arrollados por la civilización, entre ellos se corrió la voz de que allá abajo, en el fin del mundo, todavía había un lugar parecido que se mantenía igual, como en los buenos tiempos, donde se podía seguir siendo joven y atracando bancos. Sundance Kid se sentía allí como un niño en una tienda de caramelos. Debía de ser un personaje peculiar: le encantaba Wagner.

De Argentina escaparon a Bolivia, y aquí es donde la película ya cuenta el final. Pero, para placer de los aficionados, debe decirse que, si en el filme los fríen a tiros, en la realidad no está nada claro. Se les dio por muertos en 1911, pero la única base son relatos fantasiosos. Es también probable que la agencia Pinkerton y las autoridades prefirieran que oficialmente ya fueran cadáveres, después de décadas de hacer el ridículo por no ser capaces de arrestarlos, y ellos también aprovecharan la oportunidad para desaparecer definitivamente. Chatwin cuenta que fue a visitar a la hermana de Butch Cassidy, aún viva con noventa años, y le aseguró que en 1925 estuvo allí con ella, en la casa familiar de Circleville (Ohio), tomando té y pastel de frambuesa.

El censo nacional de 1895 registraba un habitante por cada 26 km2, pero también en la Patagonia acabó llegando lentamente algo parecido a la civilización, y me van a permitir que lo deje aquí. Ahora viven dos millones y pico de personas, pero siguen siendo dos personas por km2. Uno de los últimos románticos que pasó por allí fue Antoine de Saint-Exupéry: su tormentoso vuelo nocturno tiene lugar en torno a Puerto Madryn. Otro fue el autodenominado sheriff Martin Sheffield, que en 1922 aseguró que había avistado un plesiosaurio en el lago Epuyén y desató otra locura para buscar el animal.

Al margen de historias fabulosas, nunca pareció haber una política para la Patagonia desde Buenos Aires, más allá de regalar adjudicaciones de extensas propiedades a amigos y potentados con conexiones políticas. Los grandes latifundios impidieron una colonización ordenada y el nacimiento de poblaciones estables. En 1920 la región tuvo su momento revolucionario, cuando, a raíz de una aguda crisis económica por el desplome del precio de la lana, estalló una rebelión de los trabajadores ante los despidos y las bajadas de sueldos. Fue aplastada por el ejército. Encontraron petróleo y gas, y en los años setenta hubo desastrosos intentos de industrialización. En los noventa se la fueron comprando a grandes pedazos magnates y millonarios, como Ted Turner o los Benetton. Luego se empezó a explotar el turismo y el alpinismo en sus montañas de absoluta belleza. Así llegamos tipos como yo, que quedamos prendados para siempre de este lugar infinito. Como le pasó a Darwin, que escribió años más tarde: «Al revivir imágenes del pasado encuentro que, con frecuencia, se cruzan ante mis ojos las planicies patagónicas, aunque son juzgadas por todos como las más miserables e inútiles. Se caracterizan solo por cuanto poseen de negativo: sin habitantes, sin agua ni árboles, sin montañas, solo poseen plantas enanas. ¿Por qué entonces —y el caso no es peculiar solamente para mí— tienden estas tierras áridas a tomar posesión de mi mente? (…) Apenas me lo explico, pero en parte debe de ser por el horizonte que aquellas dan a la imaginación».

Un artículo muy interesante sobre una tierra que a mí también me atrae aunque no sepa bien por qué.

Para conocer mejor el momento revolucionario de 1920, está la película «La Patagonia Rebelde» de 1974 con un joven Héctor Alterio, filme que conocí gracias al youtuber (nada que ver con tipos como El Rubius) Pablo Imhoff, que actualmente recorre la Patagonia de camino a Alaska con una Honda Econo. En su canal hay vídeos muy didácticos en forma de diario de carretera sobre esta región del mundo.

Casi no conozco la Patagonia argentina, aunque pasé parte de los primeros años de mi vida en Gallegos, porque mis padres eran inmigrantes chilotes, tal vez el grupo más numeroso de inmigrantes en la Patagonia, pero como no vienen de Europa, su historia es casi invisible en Argentina. Pero sí he vivido en la Patagonia chilena, otro inmigrante chilote, y salí escapando, para que no me pasara lo que a Darwin. Conocí a mucha gente que fue a pasar un fin de semana o a probar suerte por dos meses y lleva 10, 15 o 50 años sin volver a su tierra. Me gustó el artículo, pero eché de menos una mención al genocidio selknam en Tiera del Fuego, a la expansión mapuche la época colonia y más líneas sobre el primer intento español de poblar el Estrecho, alrededor de 1590, un terrible fracaso (querían cultivar trigo y no sabían cazar ni pescar) solo repetido por los chilenos en 1843 en un bote grande que dio lugar a otra historia digna de mención.

Tremendo el invunche chilote. Da mucho miedo.

Sí, deben ser tierras hipnóticas.

Creo recordar que de las cinco naves que salieron de Sevilla en la expedición de Magallanes, a la Patagonia solo llegaron cuatro y una de ellas según llegó se dio la vuelta y marcho de nuevo a España.

Gran articulo. Estuve en Punta Arenas antes de embarcar a la Antartida.Mi deseo es volver a esa tierra y concer a fondo el parque Nacional de las Torres del Paine. Es hipnotico. El viento , marca. El marisco es buenisimo

Tuve la suerte de conocer la Patagonia chilena hace unos años (y de ver las Torres del Paine sin nubes, algo al parecer muy poco habitual). Creo que en ningún otro sitio tuve la sensación tan fuerte de empequeñecer ante ese paisaje y esa naturaleza bella y brutal. Aún a día de hoy sigue sin estar conectado por carretera con el resto del país, únicamente se puede llegar en barco o en avión. Como apunta el autor, la toponimia del lugar cuenta mucho sobre cómo fueron las primeras incursiones de europeos por la zona. Impresionante lugar y magnífico artículo de Íñigo Domínguez, como siempre.

Gran artículo. Una película que en cierto modo ilustra esa obsesión que crea la Patagonia, que el artículo ha explicado tan bien, ‘La película del rey’, de Carlos Sorín.

La Patagonia es un lugar que te envuelve. Te deslizas por ella en un autobús y durante horas y horas y más horas no ves otra cosa que la llanura, los guanacos, esa vegetación ocre. Tiene la magia de la desolación. Y todavía hoy, o al menos esa es mi impresión, los pueblos y ciudades tienen ese halo como de lugares terminales. Pero también es un lugar hospitalario, donde la gente te ayuda y te habla y se/te pregunta a cuento de qué estás en la Patagonia. Un lugar maravilloso, como el artículo. Pura leyenda.